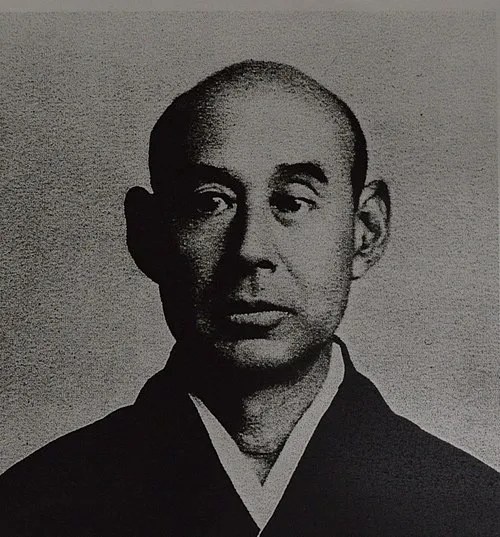

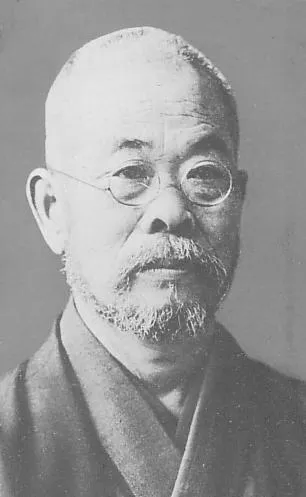

生年月日: 1871年5月24日

死亡年: 1939年

職業: 歴史学者

出身国: 日本

年明治年月日 喜田貞吉歴史学者 年

喜田貞吉は年の明治年月日に日本の福岡県で誕生しました彼が生まれたその瞬間日本は明治維新という大変革の真っただ中にありましたこの時代国全体が新しい思想や文化を受け入れる準備をしており若き喜田もまたこの流れに影響されながら成長していくことになります幼少期から彼は歴史に対する強い興味を抱いていましたその情熱は学校の授業だけでなく自宅での独学によっても深まっていきました特に古代日本の歴史や文化への探求心が強くそれが後の学問への道を切り開くことになるわけですしかし彼の道には多くの試練が待ち受けていました年彼は東京大学に進学し本格的な歴史学習を開始します在学中彼は多様な歴史理論と出会いそれによって自らの考え方を洗練させていきましたそれにもかかわらず当時の日本社会では西洋的な思想が急速に広まりつつあったため日本古来の伝統や文化との葛藤が生じることも多かったと言われています喜田自身その矛盾と向き合うことで自ら独自の視点を築いていったのでしょう年代初頭にはすでに数冊の著作を発表しその名声は広まり始めますしかし皮肉なことにその成功と同時に批判も招くようになりました古臭いとされる日本的な視点から脱却するべきだとの声も上がりましたそのため一部では保守派と見做されることもありましたそれでもなお喜田は自身信念を曲げず日本独自の歴史観こそが国民として持つべき大切なものだと考えていたようですおそらく彼最大の記事日本古代史の出版年はその成果とも言えるでしょうこの本によって多くの日常的な人にも古代日本への理解や興味を喚起したと言われていますこの作品は後多くの研究者たちにも影響を与える重要な資料となりましたそれでも喜田には常に挑戦が伴いました研究者として知識だけではなく人との交流から得た経験こそ価値ある情報源となるという信念も持ち続けていたことでしょう年には永遠へ旅立つことになりますしかしその死後年以上経った今でも多くの日刊新聞や専門誌では彼について触れられる機会があります実際日本全国各地で開催される歴史イベントなどでは喜田貞吉という名前すら耳にすることがありますそしてそれこそが現代まで続く情報伝達の一環なのかもしれませんまたご存知かもしれませんが大正から昭和初期という激動期にもかかわらず確固たる足跡を残した人物として評価されています近年新しい世代によって再評価されつつある喜田貞吉ですが一方では過去への過剰なる敬意ゆえ彼より現代性を重んじる声もあります果たしてその主張にはどんな意味合いや価値観が込められているのでしょうか 議論として盛り上げば盛り上げるほど思考や感情それぞれ別になり新しい解釈へと導いていますただしひとつ確かな事実がありますそれは歴史とは常に変化し続け人との関わりによって豊かなものとなっているということでしょうこのように考えると自身の日常生活や人間関係さえ輝きを増す可能性がありますそして今日私たち一人一人もまた新しい物語を書こうとしている最中なのです