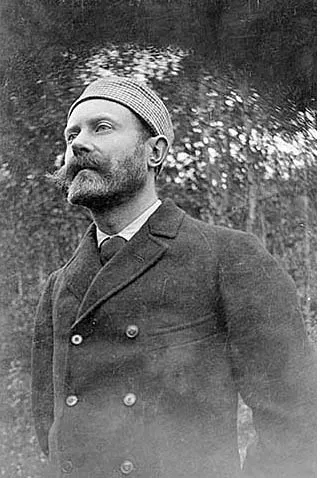

生年: 1866年

名前: リヒャルト・ベーア=ホフマン

職業: 小説家、詩人、劇作家

没年: 1945年

年 リヒャルト・ベーアホフマン小説家詩人劇作家 年

リヒャルト・ベーアホフマン文壇の詩人と小説家

年ドイツのウィーンに生まれたリヒャルト・ベーアホフマンは文学界における独自の声を持つ存在として成長していく彼は子供の頃から物語を創作することが好きで夢見がちな性格が災いしてか周囲からは現実逃避者とも呼ばれていたしかしそれにもかかわらず彼は文学への情熱を燃やし続ける

若き日のベーアホフマンは大学で法学を学ぶもその心は常に詩や小説に向かっていた特に彼が魅了されたのはロマン主義と象徴主義だそれらの影響を受けた作品群は後に彼自身のスタイルへと発展することになる大学卒業後作家として活動し始めたもののその道のりは決して平坦ではなかった

一方で彼が最初に手掛けた短編小説や劇作には多くの試行錯誤が見受けられ多くの場合自身でも納得できない結果になったしかしそれにもかかわらず彼自身のスタイルを模索する過程こそが後重要な基盤となったことだろう

文学的転機と成功への道

年ついにベーアホフマンは自身初となる短編集詩的瞬間を発表するこの本には彼独特の幻想的な世界観や深い心理描写が織り交ぜられており一部には時代先取りした作品と評されるほどだったしかしその反響には賛否両論あったため一歩前進したもののその影響力を確立するまでにはまだ時間が必要だった

それでも皮肉なことにこの短編集によって多くの文学仲間との交流が始まり次第に名声も高まっていったその中でも特筆すべきなのは彼の日記からインスパイアされた戯曲夢見る人だこの作品では人間存在について深く掘り下げる姿勢と独創性で多くの劇場関係者や批評家から注目されるようになった

戦争とその後

第一次世界大戦勃発によってヨーロッパ全土が混乱した際おそらくリヒャルト自身もその影響から逃れることのできない状況だったと思われる戦争中自身の日常生活とは裏腹な暴力的現実と向き合うことで新たな創作意欲を掻き立てられたそして年には地獄への扉という重厚感あふれる小説を書き上げ多くの場合で絶賛されたこの作品では戦争によって引き裂かれる人や社会について痛烈な批判を展開したため一部読者から根強い支持を得ていた

その後も数多くの日記小説および戯曲を書いている間年代にはナチス政権による迫害がおよびその中でさえ執筆活動を続けていた言葉だけでは救えないという思索はこの時期強烈さを増しているようだナチス政府への抵抗として自費出版など新しい方法で自己表現し続けそれこそ絶望的状況下でもあったと思われます

晩年と遺産

年運命の日ベーアホフマンが世を去った際人はいっせいに哀悼し文壇のお父さんと呼ばれるまでになったその死によって失われたものとは何なのか ある評論家曰く彼こそ時代精神そのものだったそう語る通り本当に多様性豊かな言葉遣いや物語構造のおかげで今なお読者から愛され続けている一方でそれだけではなく未来へ向かう指針ともなる要素も含まれているというわけだ

現代との接点

例えば現在多様性あるキャラクター描写へ理解されつつある時代背景その流れこそ本来当たり前だった価値観への回帰とも言えるそして更なる皮肉として今日我も直面する社会問題について改めて考えさせられる機会となっているそれこそこの偉大なる詩人及び小説家のお陰とも言えるでしょう