2012年 - 九州北部豪雨による九州地方で大きな被害が出た。

7月11 の日付

11

重要な日

55

重要な出来事

214

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

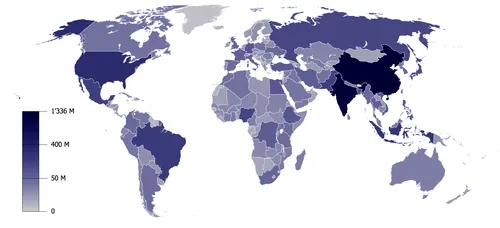

世界人口デー:持続可能な未来を考える日

世界人口デーは、毎年7月11日に祝われる国際的な日で、1974年に国連によって初めて制定されました。この日は、世界の人口がどのように増加しているか、またそれが私たちの社会や環境に与える影響について考えるきっかけとなる重要な日です。特に、持続可能な発展目標(SDGs)の一環として、この問題への関心が高まっています。歴史的には、1970年代に世界の人口は急激に増加しており、そのため様々な社会的課題が浮き彫りになりました。経済的格差や教育機会の不均衡、食糧安全保障といった問題は、この急成長と密接に関連しています。そのため、世界各地でこの日の意義を再認識し、人々が持続可能な未来を見据えた行動を起こすことが求められています。時空を超えた対話:人類の未来について世界人口デーは単なる記念日ではなく、人類全体への問いかけとも言えます。私たちが共存するこの地球上で、一人ひとりがどれほど大切であるかを感じられる瞬間なのです。赤いカーネーションの鋭い香りとともに、多くの国々で行われるシンポジウムやワークショップでは、このテーマについて熱く議論されます。夜明け前…今から数十年前、小さな村では子供たちが遊びながら未来を夢見ていました。しかし、その背後には「食べ物は足りるだろうか」という親たちの不安もありました。このような状況は多くの場合、高い出生率や限られた資源によって引き起こされます。特にアフリカやアジア地域では、その影響が顕著でした。子供の思い出帳ある夏の日、私は友達と一緒に公園で遊んでいました。その時、おじいさんから聞いた「昔は嵐の前には赤い布をドアに掛けていた」と教わりました。この伝統もまた、「次世代へ何を残すか」という大きなテーマにつながります。そして、それは現在私たち全員にも当てはまります。一体私たちは何を後世へ伝えているのでしょう?サステナブル・フューチャー:バランスと責任現代社会では、「持続可能性」がキーワードとして広まっています。それぞれの日常生活でも、この概念を意識することが求められています。例えば、日本など先進国では少子化という現象があります。それとは対照的に、多くの発展途上国では依然として出生率が高いため、新しい解決策や取り組み方法があります。声なき声…地域コミュニティとの対話声にならない問題: 地域コミュニティ内でも多くの場合、「誰も気づいていない」声があります。それは教育へのアクセス不足や医療サービスへのアクセス困難などです。このような状況下では、一部だけ改善されても他地区とのバランスが取れず、大局的には失敗します。「無関心」と「無力感」はつながっています。しかし、それでも我々には変化させる力があります。"変化する風景" の中で:新しい視点: それぞれ異なる文化背景から生まれるアイディアや活動プランは、新しい風景となって現れることがあります。その場所、その地域によって異なる価値観、本当に必要だったものとは何なのか?それぞれ描いてみたい絵画です。そして、それこそ人間同士のお互いや創造力によって成し得るものなのです。希望という名の日: 一歩踏み出す勇気今こそ、一歩踏み出そう: 世界人口デーの日には、多くの場合キャンペーン活動も行われます。「あなたにもできること」と呼びかけられることで、自分自身にも小さなお手伝いのできる役割あること思います。そしてこの取り組みこそ、新しい世代へ向けて築いてゆく架け橋となります。"希望" の花束:COVID-19パンデミック以降、人々は新しい形態でつながろうとも試みています。このようなグローバル危機下でも希望という名の日々続いています。家族との団欒、美味しいご飯作り、公園散策など些細ですがこれまでとは異なる日常生活への感謝……こうした経験こそ新しく芽吹いた希望になります。それぞれ支え合うことで実現する「協働」は非常に重要です。"命" と "環境" の重視:Sustainable Development Goals(SDGs)の一部として、「健康」だけでなく「持続可能性」を重視したライフスタイル提案にも注目しましょう! 地球温暖化や環境破壊も切実ですね。「共通理解」の元になるべき要素だからこそ我々次第!焦点合わせれば道筋見えて来ます!\n ...

モンゴルの革命記念日: 歴史と文化を祝う一日

革命記念日、すなわちモンゴルにおける7月11日は、1939年に開始された社会主義革命を称える重要な祝日です。この日は、モンゴルが外部からの圧力や干渉から解放され、自国の未来を自らの手で切り拓くことを決意した瞬間を象徴しています。歴史的には、モンゴルは長い間中国帝国やロシア帝国の影響下にありましたが、1911年に独立を宣言し、その後1924年には世界初の人民共和制国家として新たな歩みを始めました。この背景には、多くの戦士たちの血と汗が流れており、彼らなしでは今日のモンゴルは存在しないと言っても過言ではありません。風を感じて:自由への第一歩その日の朝、大地はまるで新しい希望に満ちあふれたかのようでした。青空が広がり、小鳥たちがさえずる中、人々は革命記念日のために準備を進めていました。村々では、赤と青で装飾されたテントが立ち並び、その香りと音色は人々を惹きつけました。そして、その瞬間、人々は息を呑むようにして集まりました。革命の日々について語られる中、それぞれが自分自身や家族のため、この日が持つ意味深さについて考えていたことでしょう。夜明け前…希望への道1970年代末まで続いた冷戦時代には、モンゴルはソ連との密接な関係によって影響され続けました。しかし、この状況もまた一時的なものであり、人々心には常に自由への願いがありました。1989年になると、多くの市民運動やデモ活動が展開され、「民主化」を求める声が高まりました。その中でも特筆すべき出来事として「ダライ・ラマ訪問」が挙げられます。それによって多くの人々は再び目覚め、自身で未来を書き換える力を持つことに気付いたのでした。子供たちの日記帳:夢見た明日へ毎年この日は特別です。公園や広場では様々なイベントやパレードがあります。そして子供たちは思い出深い時間を楽しみながら、自分自身も未来へ向けて夢描いていることでしょう。「私もいつか大きくなったら、この国で大切な役割を果たすんだ」と胸躍らせながら仲間と笑顔で遊ぶ姿。その姿こそ、この日に込められた希望なのです。忘却されぬ者:過去との対話革命記念日 は単なる祭典以上の意味があります。それぞれ人々には異なる背景があります。しかし、この日は皆共通して過去と向き合う機会となります。「祖先達のおかげで今私達が生きている」という想い、それこそ一つとなった民族意識なのです。そして祖父母から受け継ぐ物語、それこそ伝承とも呼べるもの。それぞれ個人個人によって伝え残されます。その際耳元で聞こえてくる「忘却せざる者よ」という言葉。私達はいかにしてこの経験から学んだこと、新しい道筋へ進む力となったか?それこそ私達世代全体への問いかけなのです。結論: 未来への架け橋勝利とは何か?"ただ手元にある幸福なのか、それとも次世代へ渡すべき使命なのか?"This question echoes in the hearts of Mongolians as they celebrate their revolution. They remind themselves that every step towards freedom is not just a victory but a commitment to the future. With every celebration of Revolution Day, the spirit of resilience and unity shines brightly, lighting the path for generations to come....

大都技研の日 - 日本のゲーム文化を祝う特別な日

大都技研の日は、日本のアミューズメント業界における特別な日であり、その日は日本国内外で同社が製造したパチスロやゲーム機が一斉に祝われます。この日を通じて、パチスロファンやアミューズメント愛好者は、革新的な技術とエンターテインメントの融合を再確認します。大都技研は1980年代に設立され、多くのヒット作を生み出してきました。中でも「押忍!番長」シリーズはその知名度と人気から、特に日本全国で広く親しまれています。このような背景を持つ大都技研の日は、単なる記念日ではなく、業界全体における新しいトレンドやテクノロジーの導入を象徴するものでもあります。それはまた、パチスロ機がいかにして日本の文化と経済に寄与してきたかを考える良い機会でもあります。例えば、大都技研の日には新機種のお披露目も行われ、多くのファンが集まります。その様子はまさしく活気溢れる祭りであり、一年を通じて忘れられない瞬間となるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅その日、青空には太陽が輝き、人々は心躍る気持ちで集まります。「押忍!番長」の音楽が流れる中、赤いカーネーションが咲くような賑わいがあります。そして、この特別な日に新たなゲーム機も発表され、その期待感が高まり、それぞれのブースでは笑顔と歓声が飛び交う。もちろん、それだけではありません。この日は過去への感謝と思い出にも満ちているからです。夜明け前…私たちが初めてパチスロとの出会った頃、それはまさしく夢中になっていた時代でした。一回一回レバーを引くごとに、新たな物語や希望を見ることのできる瞬間。それまで静かだった店内には突然歓声が上がり、小さなお金玉(メダル)が銀色に輝いて床一面へ散らばった時、その興奮と言ったらもう…。それこそ、大都技研によって我々にもたらされた感動でした。その頃から今日まで続いているこの熱気は、日本社会全体へ広まり、多くの人々との絆として形成されました。子供の思い出帳今振り返れば、大都会東京・秋葉原などアミューズメントタウンで数多く足を運んだあの日々。ほろ苦かった思春期には友達と共に何時間も遊び明かし、自分だけのお宝(メダル)箱を作った記憶があります。それぞれ成長するにつれて生活環境も変わり、お互い忙しくなる中でも、この業界には不思議な絆があります。「俺たちはいつでもここで待っているよ」という言葉を交わした瞬間、その場面さえ忘れることのできない最高の日常でした。文化的要素:地域色豊かな祭り大都技研の日には単なるゲーム展示だけではなく、その土地ならではのお祭りとして地域住民との交流イベントも行われます。また、一部店舗では地元料理や特産品なども提供されるため、お客様同士だけでなく、新旧問わず多彩なお楽しみ方があります。このように地域色豊かなイベントになることで、多様性ある交流 が生まれてお互い理解し合うことになりますよね。エンターテインメントとして進化する日本文化[...省略...

中国航海日:海洋文化と航海技術の重要性

中国航海日は、毎年4月23日に祝われる重要な記念日であり、中国の海洋活動やその発展を振り返る機会となっています。この日は、中国の歴史的な航海活動に焦点を当て、特に古代から現代にかけての航海技術や文化的交流の発展について考える場となります。古くは唐代や宋代にはすでに盛んに行われていた海上貿易が、今や国際的な経済成長の基盤となっていることからも、その重要性が窺えます。航海という行為は単なる移動手段だけではなく、人々が新たな地を求めたり、異文化との接触を持つための手段でもありました。たとえば、中国の著名な航海者である鄭和(チン・ホー)は、15世紀初頭に七回も南シナ海からインド洋へと遠征し、多くの国々との交流を深めました。彼らは新しい品物や知識だけでなく、人々との絆を結ぶことにも尽力しました。こうした歴史的背景こそが、中国航海日の意義をより一層際立たせています。風が運ぶメッセージ:大いなる冒険への誘い「風が運ぶ」という言葉には、人間の想像力と希望、新しい世界への探求心が込められています。その瞬間、中国船員たちは水平線の向こうへ思いを馳せ、未知なる大陸へと進む勇気ある旅人でした。波音とともに響く帆布から感じられる強い風、そして船底で揺れる感覚—それはまさしく冒険そのものです。この日に寄せられる祝福は、このような先人たちへの敬意でもあるでしょう。夜明け前…再生する旅中国航海日は単なる過去への回顧ではありません。この日は未来への道しるべでもあります。「夜明け前」が象徴するように、新しい時代、新しい挑戦が待っていることも示しています。現代では、環境問題や資源問題など、多様化した課題があります。それでも我々はあきらめず、大洋へ出て行こうとしている—これはまさしく現代版「鄭和」の精神と言えるでしょう。子供の思い出帳:夢見る未来へ小さな子供たちもまた、この日には特別な夢を見ることでしょう。「僕も将来、大きな船で冒険するんだ!」そんな声が聞こえてきそうです。また、彼らはこの日のイベントとして開催されるワークショップや展示会などにも参加し、自分自身を未来につないでいる感覚を味わいます。その目には光り輝く夢があります。そして、それこそ我々全員が引き継ぐべき遺産なのです。文化的要素:伝統と革新中国湾岸地域には独自の漁業文化や伝統があります。それぞれ異なる民族グループによって継承されてきたこれらの伝統は、中国全体として見る場合、その多様性と豊かさを示しています。また、この日は全国各地で民俗芸能や食文化など、多彩なイベントも開催されます。広東料理のお粥屋台や福建省名物のお魚料理—それぞれのお店から漂う香ばしい香りが道端まで広がります。"この光景にはまるで時間旅行しているかのようだね!"天候との対話:自然界との調和You can’t ignore the winds that brought you here, they remind us of our connection to nature. 中華人民共和国沿岸部では季節ごとに変わる潮流と言えば、それ自体まさしく自然との対話とも言えるでしょう。この「対話」を重んじ、新しい技術だけではなく古来から続いていた智慧にも耳を傾けようとしている姿勢—これこそ真剣勝負なのです。結論:大洋はいずれ私たちへ戻ってくるか?"しかし、大洋はいずれ私たちへ戻ってくるのでしょうか?それとも私たちは無限ループになってしまうのでしょうか?" この問いこそ、不確実性溢れる現代社会において我々全員共通して抱えている悩みと言えそうです。しかし、この歴史の日程を通じて見つけ得られる答えとは、「進み続ければ、新しい道筋を見ることになる」なのかもしれません。この問いかけ自体こそ、大切なのだと思います。...

フラマン語共同体の日を祝う: ベルギー文化の宝庫

フラマン語共同体の日は、ベルギーにおいて非常に特別な日です。この日は、フラマン語を話す人々の文化とアイデンティティを祝う日であり、毎年7月11日に開催されます。フラマン語共同体は、ベルギー北部のフランドル地域に住む人々によって形成されており、この地域の言語や文化が豊かに息づいていることを示しています。この祝日の起源は古く、中世まで遡ることができます。当時のブルゴーニュ公国では、オランダ語(現在のフラマン語)は主要な言葉でありました。しかし、時間が経つにつれて様々な歴史的背景が影響し、言葉や文化が脅かされる時代もありました。それでもなお、フラマン人たちは自らの言葉と伝統を守り続けてきた歴史があります。特に19世紀後半から20世紀初頭には民族主義運動が高まり、自分たちの権利を求める声が広まりました。共鳴する鼓動:アイデンティティへの目覚めこの日はただのお祝いではなく、自らのアイデンティティへの呼びかけでもあります。まるで深い森で新しい芽が出てくるように、人々は自らのルーツを再確認し、それぞれの心に宿る誇りを感じます。その瞬間、多くの人々は街中で集まり、大規模なパレードや音楽イベント、お祭りなどによってその喜びを表現します。歴史的背景:独立への道程この日に関連する最も重要な出来事は1312年7月11日に起こりました。この日は、「ブリュッセル協定」が締結された日として知られています。この協定によってオランダ語話者たちはその権利を認められることとなりました。そして、この歴史的合意こそが今日まで続くフラマン語共同体の日として祝われる理由なのです。子供たちのおとぎ話:夢見る未来子供たちもまた、この日には特別な役割があります。彼らは伝統的な衣装に身を包み、お祭りやパレードに参加します。「今日は私たちの日!」という声が響き渡ります。カーニバル風景では、美しい色彩とともに笑顔あふれる子供達がお互い手を取り合いながら踊ります。その様子を見るだけで、多くの大人もまた、自分自身の日常生活から解放され、幸せそうに微笑むでしょう。香り高き郷土料理:味わう伝統そしてこの日には、美味しい地元料理も外せません。ワッフルやストロープワッフル、その温かな香ばしさ…まさしく家庭から漂う優しい匂い!これら地元料理は、一口食べれば昔ながらのおばあちゃん家へ行ったような懐かしさすら感じさせてくれます。夜明け前…希望への歩み夕暮れ時になると、多くの場合、美しい花火大会や音楽イベントなどがあります。夜空には色とりどりの光が映え、その下では大勢もの人々がお互い手を取り合います。「私たちは一つだ」という思いで満ちています。その瞬間、人々はまさしくひとつになっているという実感があります。それぞれ異なる背景や物語ですが、この日のためだけでも全員一致団結できる喜びです。未来へ繋ぐメッセージ:絶えぬ想いBelgium is a tapestry of cultures and languages, with each thread representing a unique history and identity.The Flaman community stands as a vibrant testament to the power of language in shaping cultural heritage.This day reminds us all to cherish our roots while nurturing the seeds of future generations.The journey of the Flaman language speakers is not just their own, but rather it intertwines with the broader narrative of Belgium’s diversity...

職業教育の日の重要性とその意義

職業教育の日は、日本における職業教育の重要性を再認識し、若者や社会人が自身のキャリアを築くための基盤を提供する日です。この日は毎年11月の第一土曜日に定められ、国民が職業教育について考え、学び直す機会として設けられています。日本では高度経済成長期に入った1960年代から、産業界のニーズに応じた技術者や専門職を育成するための制度が強化されました。それ以来、職業教育は経済発展や技術革新と密接な関係があり、多くの若者たちにとって未来への扉となっています。勝利の風:この地の名誉の旅この特別な日には、日本各地で多様なイベントやセミナーが開催されます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、多くの人々が集まり、自分たちの日々努力している姿を見つめ直すこととなります。さまざまな専門学校や企業も参加し、自身で培ったスキルや知識を次世代へ伝える努力が行われます。この瞬間、人々は共通した目標に向かって団結し、新しい可能性を模索します。夜明け前…振り返れば、職業教育の日は日本社会においてどれほど大切だったか、その歴史は長きにわたります。戦後復興期から始まり、高度経済成長期には「ものづくり」の精神が根付いた時代でした。この時代、人々は生活水準向上への夢を抱き、一生懸命働きました。その中で、実践的なスキル習得へのニーズも高まりました。その結果、様々な専門学校や企業研修プログラムが創設されることになりました。しかし、この道には決して平坦ではない試練も待ち受けていました。子供の思い出帳今も語り継がれる物語があります。それはある小さな町で育った少年のお話です。彼は漁師になることを夢見ていました。しかし、父親から「まずはしっかり勉強しろ」と言われ続けていました。その少年はある日、「漁師になるためにはどんなスキルが必要なのだろう?」と思い立ちます。そして地元高校で開かれる職業体験教室に参加しました。そこで彼はいろんな道具や技術について学び、自分自身でも漁網を編んだり、小舟を操縦したりする楽しみを感じました。この経験こそ彼自身にとって大切な財産になったのでした。このようなお話はいくらでもあります。それぞれ一つ一つには夢があります。そしてその夢こそ私たち全員につながるものです。また、この日はコミュニティ全体で協力して学びあう大切さも教えてくれます。「昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣」があったようにも、一人一人がお互い支え合って未来へ進む姿勢こそ、本当の日常なのではないでしょうか。現代社会との関わり現代社会ではAI(人工知能)技術など急速な変化によって労働市場も揺れております。その中で自ら選択肢としてスキルアップする重要性、その意義とは何なのでしょうか?もちろん、それぞれ個々人によって異なる面があります。しかし大事なのは、「自己実現」につながる可能性だと思います。そしてそれこそ、誰もがお互い支え合える環境作りとも結びついています。哲学的問い:勝利とは何か?"しかし、勝利とは何か?ただ過去 の記憶なのか、それとも土 に蒔か れた種なの かな?" "我々 が築いてき た多彩 な 物語 の数 像 。これ から 向こう側 に広 が る未来 を見据えて 、我々 は新しい形 を探し続け よう。" ...

YS-11記念日:日本航空史の金字塔を祝う

YS-11記念日とは、日本が誇る国産旅客機YS-11の初飛行を祝う特別な日であり、毎年2月にその瞬間を振り返ります。YS-11は、日本の航空産業における画期的な出来事であり、その誕生は戦後復興と経済成長の象徴とも言えるでしょう。1950年代、当時の日本はまだ戦後の影響から立ち直りつつある最中でした。そんな中、国産旅客機開発という夢がスタートし、多くの技術者たちが一丸となって取り組みました。空を舞う夢:国産機への挑戦YS-11は、当時アメリカやヨーロッパなど海外製品に依存していた日本航空界に、自立と誇りをもたらしました。その設計には、アメリカ製エンジンや技術が参考にされましたが、それでも日本人技術者によって数々の工夫や改良が加えられています。このような努力によって生まれたYS-11は、「羽ばたき」のような心地よい飛行感覚を乗客にもたらしました。風切り音とともに…その初飛行の日、1962年2月12日は青空の日差しが優しく照らす素晴らしい日でした。滑走路ではエンジン音が高まり、人々は期待と興奮で胸を躍らせました。「さあ、この瞬間だ」と思った誰もが息を呑みました。静寂を破るように、高く舞い上げられるYS-11。その姿はまさに新しい時代の到来を感じさせるものでした。歴史的背景:その道筋そうして運航開始から約20年間、日本国内外で多くの便数をこなしながら、多様なニーズにも応えることになりました。当初想定された150席から変更されることなく、日本国内線だけでなくアジア各国への便でも使われ、その存在感は増すばかりでした。また1970年代には、一部海外輸出も果たし、その名声は確実になりました。それまで多くのお金と時間と労力を費やしてきたこのプロジェクトへの評価は、大きなものとなったことでしょう。子供時代へ…私たちのお話多くの場合、この記念日になると思い出すのは、小さい頃家族旅行で乗ったあの日です。空港には自動販売機から流れる飲み物の冷たい音や、大勢集まった家族連れ。その中で「わぁ!あれだ!」という声。そして窓越しには赤い塗装が鮮やかなYS-11…。それぞれ異なる人生経験ですが、皆共通してこの美しい国産機との深い思い出があります。 技術革新:未来への道筋 そして今私たちはまた、新しいステージへ向かっています。2023年現在では新型コロナウイルスパンデミック後の再起動として新しいビジョン—地球環境への配慮—など、今後どんな進化が待っているのでしょうか。この背景には米国製エコノミー的観点だけではなく、日本独自の「おもてなし」の精神も強く根付いています。その影響力ある文化的価値観こそ、新しい挑戦にも繋げていることでしょう。 夜明け前…未来へ向けて踏み出す一歩 これは単なる過去のお話ではありません。この先、多彩な挑戦として進化する中でもっと多くのお客様との関係性醸成へ繋げ続けますよね?それこそ明日の翼になるため、大きく羽ばたいてほしいものです。 (引用元): 航空ジャーナル「日本航空史」, (2023)結論:忘れてはいけない問いかけ…勝利とは? X以降様々変わってきています。でも結局私達自身いつしか存在する意味について考え直す必要がありますね。「勝利とは何か?」それぞれ違う答えですがそれこそ旅路なのです。一つ一つ、小さな種として蒔いて開花させ続ければ、それこそ他人との関わり合いや地域文化につながります。」全て脈絡持って振り返れば今日よりもっと大切なんですよね。ただ過去だから振り返れるとか歴史だから理解できないとかそういう事じゃなく本当に内面まで求めながら経験として築いてゆこうと思います。...

UDF(ユニバーサルデザインフード)の日の重要性と取り組み

ユニバーサルデザインフード、通称UDFは、すべての人々が安心して食事を楽しむことができるように設計された食品のことを指します。この概念は、障害や年齢に関係なく誰もが快適に摂取できるように配慮されたもので、日本国内では特に高齢化社会の進展とともに注目されています。UDFの日は毎年11月8日として定められており、この日はその重要性を広めることを目的としています。日本では少子高齢化が進行しており、介護や福祉サービスの充実が求められています。食事は人間の基本的な営みでありながら、高齢者や障害者には飲み込みづらい食品や栄養不足など様々な問題があります。そのため、UDFは単なるトレンドではなく、多くの人々が直面する現実的な課題への解決策となります。味わい深い平等:食卓を囲む多様な幸せUDFという言葉には、人々が共にテーブルを囲み、安心して食べ物を楽しむ姿があります。想像してみてください。公園で開かれる地域のお祭り。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、人々は笑顔で料理を手に取ります。その料理は全て、人それぞれ異なるニーズを考慮したもので、一口ごとに親しさと思いやりが感じられるものです。夜明け前…新たな価値観への歩みUDFの日には、日本全国でさまざまなイベントやワークショップが開催されます。「この日こそ、私たち自身も変わろう」と、多くの参加者たちが声を揃えます。彼らは、自分たちだけでなく、周囲にも配慮した食品選びについて学び、新しい価値観へと歩んで行くのでしょう。子供の思い出帳:家族との温かな絆若い世代からおじいちゃん、おばあちゃんまで、一緒になって作る料理には特別な意味があります。「このスープ、美味しいよ!」と言って笑顔で取り分け合う姿。それぞれ違った形状や色彩、それでも心地よく溶け込んだ風景です。このようなシーンこそ、ユニバーサルデザインフードによって実現されるものなのです。文化的背景:日本独自のおもてなし精神日本文化では「おもてなし」が非常に重視されます。それは、「相手への思いやり」という形で表現されます。この精神こそがUDFにつながっていると言えるでしょう。他国とは異なる、日本独自のお菓子作りなど、その土地ならではの材料使いや調理法にも、この考え方は根付いています。また、「昔から嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣」があったように、大切なお客様には心から喜んでもらいたいという気持ちがあります。それゆえ、日本国内でも多様性や包括性について再認識するきっかけとして、この日はいっそう大切なのです。未来へ向けた一歩:新しい風潮Aさん:"私たちは毎日の中で当たり前だと思っている食事ですが、それぞれ思うところがありますよね。" 彼女は笑顔で言いました。それまで知らず知らず過ごしてきた私たち。でもその先には、新しい価値観として捉え直す機会があります。そして、それこそがお互いいつまでも助け合う未来へ向かう道しるべになるでしょう。結論:何か大切なものとは?それともただ通過点?"しかし、本当に大切なのは何でしょう? UDFという概念そのものなのでしょうか、それともそこから生まれる人々との繋まりなのでしょう?” Cさん:「それこそ、多くの場合忘れ去られてしまう真実ですね。」彼女はいささか寂しげだった。しかし、その眼差しには確固たる希望も宿っています。そして私達自身、一つ一つ大切になど考えていた結果、「温かな繋まり」が新しく紡ぎ出され、その意義そして重要性につながっています。 UDFの日、その背後には単なる飲食物以上何かもっと豊かな意味合い、生き方全体への問い掛けと響き渡っています。...

アルカリイオン水の日の重要性と健康へのメリット

アルカリイオン水の日は、日本で毎年7月22日に定められた特別な日で、健康促進や水の重要性についての認識を深めることを目的としています。この日は、アルカリイオン水が持つ特性やその健康効果について広く知られるようにすることが意図されており、特に日本では「美味しい水」として人気があります。さらに、この日を通じて、持続可能な生活への意識も高められています。歴史的に見ても、日本人は古来より「水」を尊重し、その価値を理解してきました。例えば、日本各地には名水と呼ばれる清らかな泉が存在し、人々はこれらの自然から得られる恵みを大切にしてきました。その中でもアルカリイオン水は、pH値が高く、水素イオン濃度が低いことから体内の酸性度を中和し、健康維持に寄与するとされています。このような科学的根拠によって、多くの研究者や医療専門家もその効果に注目しています。清らかな流れ:生命の源としての水この日の意味を考えると、水とは何かという問いが浮かびます。私たちの日常生活には欠かせない存在であり、その役割は単なる喉の渇きを癒すだけではありません。たとえば、「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」祭りの日々、水は人々を結びつける重要な要素として機能します。その流れには、喜びも悲しみも含まれているわけです。夜明け前… 水との新しい出会い朝焼けが空を染める頃、人々は新鮮なアルカリイオン水で一日のスタートを切ります。冷たい水杯から溢れる透明な液体、その一口ごとの爽快感。そして心地よい泡立ち。「これはただ飲むためだけじゃなく、自分自身へ贈るプレゼントなんだ」と思う瞬間があります。それこそが、この特別な日の背後にあるメッセージです。子供の思い出帳:家族団らんと共にまた、この日は家庭でも大切な意味合いがあります。「さあ、一緒に飲もう!」という声が響き渡ります。それぞれのお皿には、新鮮な野菜や果物。そして、大人たちから子供たちへ受け継ぐ「良質な生活」の教え。それこそアルカリイオン水の日なのです。ただ飲むだけではなく、その背景には歴史や文化、そして愛情があります。未来への架け橋:持続可能性への第一歩今日私たちは自然環境への配慮も求められています。「どうすれば次世代につながる美しい地球環境を守れるだろう?」そんな問いかけさえ感じます。その答えとして選択肢になる一つ、それこそ清浄で豊かな湧き出る源泉から得たこのアルカリイオン水なのです。生き残りたいと思うなら、大切なのは選ぶ力だと思います。それぞれひと口ずつ実践することで、小さくとも確かな変化となって現れるでしょう。哲学的考察:何故、水なのか?"しかし、水とは何か?それだけではない、本当に求めているもの、それはどこから来るのでしょう?” そう問われれば、自分自身へ返答する必要がありますね。この身近でありながら神秘的とも言える存在、「アルカリイオン」に宿る力。それは私たち自身、生き方そのものにも関わっています。未来志向なのか、それとも過去への懐古なのか。また別途、「信じ合う」事象でもありますね。” "果たして私達はそれほど大切だからこそ、この日について心打つことになったのでしょう?” ...

セブン-イレブンの日を祝おう!日本のコンビニ文化を楽しむ理由

毎年11月22日は、日本において「セブン-イレブンの日」として広く認識されています。この日は、1974年に日本初のセブン-イレブン店舗が東京・江東区にオープンしたことを記念しています。セブン-イレブンは、コンビニエンスストアの先駆けとして、多くの人々の日常生活に欠かせない存在となり、その利便性や商品展開は日本国内外で高い評価を受けています。その歴史は、アメリカ・テキサス州ダラスから始まりました。当初は「トライエッジ」と呼ばれたこの小さな店が、1960年代後半からフランチャイズ展開を開始し、日本への進出が決まったのです。1974年には、江東区で初めての店舗がオープンし、それ以降、日本全国へと広がっていきました。これによって、人々の日常生活に新たな選択肢が生まれ、多忙な現代社会で必要不可欠なサービスを提供するようになりました。便利さの象徴:日常生活のパートナー私たちの日常生活には、さまざまな便利さがあります。その中でも特に、セブン-イレブンは時間的制約や忙しさから解放してくれる存在です。「今すぐ何か食べたい」「急いでいるから近所で買い物を済ませたい」という瞬間、その手軽さとアクセスの良さは心強い味方となります。例えば、朝早く起きた時には新鮮なパンやコーヒーが待っていて、お昼にはお弁当やサラダがおしゃれに並んでいます。流行と文化:地域との結びつきセブン-イレブンの日を祝うことによって、そのブランドだけではなく、日本全体の消費文化にも目を向けることができます。この日、多くのお店では特別キャンペーンや限定商品なども用意されており、お客さんへの感謝祭的な意味合いも強く持っています。また地域ごとの特色ある商品展開もあり、それぞれのお店で感じられる雰囲気には郷愁を誘う要素があります。「ああ、この味だ!」と思えるようなお弁当やスイーツは、一度食べると忘れられないものになるでしょう。夜明け前…新たなる挑戦しかし、この記念日は単なる過去への振り返りだけではありません。「未来」の考え方も含めて、新しい挑戦へ向かう日の象徴とも言えます。最近ではデジタル化や無人店舗など、新しいビジネスモデルにも力を入れており、「コンビニ」という言葉自体が変化しています。また、お客様との接点を大切にしながら持続可能性について考えている姿勢も印象的です。子供たちのお小遣い帳:思い出と成長もう一つ重要なのは、子供たちとの結びつきです。子供達がお小遣いや親からのお使いで訪れる場所として、多くの場合「近所のセブン-イレブン」が選ばれることになります。その経験は彼らにとって大切な思い出となり、「自分ひとりでもできる」という自立心につながります。そしてその時感じるワクワク感—それこそが、この日をさらに特別なものとしているのでしょう。哲学的な問い:便利とは何か?"便利とは何なのか?それはただの商品群だけなのか、それとも私たち自身の日常生活そのものなのか?”"そしてこの日に私たちは、自分自身の日々作り上げているストーリーについて再考する機会でもある。" ...

ラーメンの日:日本の食文化を楽しむ特別な日

ラーメンの日は、日本の豊かな食文化を象徴する特別な日です。毎年、10月6日と定められたこの日は、日本全国で愛されるラーメンがどれほど人々の心に根付いているかを振り返る機会となっています。この日は、1965年に即席麺が初めて販売されたことに由来し、それ以来、ラーメンは単なる食べ物から文化的なアイコンへと進化してきました。歴史を遡ると、ラーメンは中国から伝わった料理ですが、日本で独自の進化を遂げていく過程で多様なスタイルや地域ごとの特色が生まれました。例えば、博多の豚骨ラーメンや札幌の味噌ラーメンなど、それぞれが持つ風味や具材は、日本各地の気候や風土を反映しています。これこそが日本におけるラーメンの日を祝う理由でもあると言えるでしょう。湯気立ち昇る瞬間:味覚への旅路昼下がり、湯気立つ器から放たれる香り。それはまさに誘うように鼻腔をくすぐり、その瞬間、多くの人々が思わず笑顔になります。この匂いは、お腹だけでなく心にも満たされるものであり、「さあ、一口」と期待感を高めます。そして一口すすれば、そのスープは温かく、そして複雑な旨みと出会います。夜明け前… ラーメンブーム到来1980年代、日本では「ラーメンブーム」が起き、多くのお店が新しいスタイルや味付けで次々と登場しました。その当時、多くの若者たちが渋谷や新宿など都心部に集まり、新しいスタイルの「オシャレなラーメン」を求めて行列する姿も見受けられました。「ただのお腹満たし」ではなく、「体験」として楽しむ時代へ変わっていった瞬間でした。その影響力は今なお健在であり、新しい流行によって発展し続けています。子供の思い出帳:家族と共に過ごす時間また、家族で囲む温かなひと時にも欠かせない存在です。特に冬になると、「今日はみんなで温かいラーメンでも食べよう」と言って台所から香ばしい匂いが漂ってきます。そして、その時作ったスープには特別な思いや秘密も隠されています。「今日こそ最高のおだし」を引いた母親、その横顔には何とも言えない誇らしさがあります。子供たちはそんな母親を見ることで愛情を感じながら成長します。多様性への賛美:地域性という個性日本各地にはそれぞれ異なる特徴があります。新潟県には「越後味噌」という濃厚なスープがありますし、大阪ではトッピングとして「お好み焼き」を載せたりすることもあります。また北海道では寒冷地ならではクリーム系スープも人気です。このように地域ごとの特色あるスタイルとはまさしく日本文化そのものです。一杯一杯にはその土地土地への愛着が込められていると言えるでしょう。未来への架け橋:世界とのつながりさらに近年では、この日本独自の料理スタイルは海外でも人気となっています。アメリカやフランスなど世界各国で専門店も増えており、それぞれ現地流儀でアレンジされています。「和」のエッセンスだけではなく、その国固有の文化とも融合することで新たな可能性へと広がっています。この流行は一過性なのか?それとも永遠なるものなのか?私たちはまだ確信できません。しかし、このトピックについて考えることで、一つ深まりますね。哲学的問い:「真実とは?」'しかし、本当に真実とは何なのでしょう?'ただ単なる栄養源としてだけ存在するのでしょうか。それとも、人々との繋がり、生涯忘れることのできない思い出として記憶され続けているのでしょうか。この日常的ながら不思議な魔法こそ、「ラーメンの日」が私たちにもたらす大切さなのです。そして、このメッセージこそ、私たち人間同士がお互い理解し合うためにも必要不可欠なのでしょうね。...