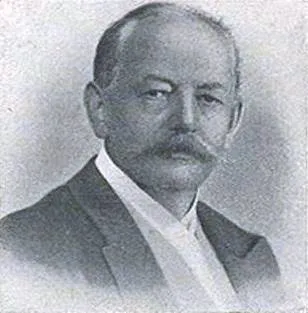

生年月日: 1869年

没年月日: 1948年

職業: 大蔵大臣、文部大臣

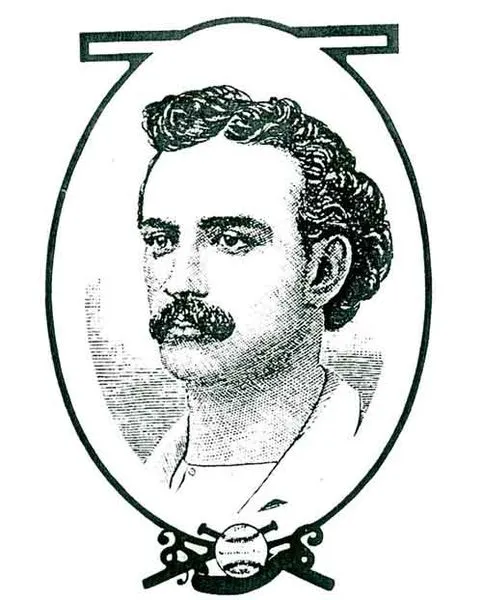

名前: 勝田主計

年 勝田主計大蔵大臣文部大臣 年

勝田主計彼の名前は年という特異な年に日本の政界で強く響いたしかしその物語は単なる政治家の一生ではなく国の未来を左右するような緊張した局面での選択によって彩られている年日本は明治維新という激動の時代を迎えたその波がまだ収まらぬ中勝田主計はこの地に生まれた彼は幼少期から知識欲が旺盛であり文学や科学に興味を持ち続けただがその関心事は単なる学問に留まることなく後に彼が政治家として成し遂げる数の業績へとつながっていったそうこの好奇心こそが彼を導く光となったその後勝田は大学で経済学を学びその知識を基盤にさまざまな職業経験を積むしかしそれにもかかわらず彼には運命的な転機が待ち受けていた年日本政府への入省が決定したのであるこの頃から彼は財政政策や教育制度について多くの改革案を提唱し始めた特に戦後復興期にはその必要性が痛感されていた年日本は第二次世界大戦によって大きな打撃を受けたこの状況下で日本政府はいかにして再建するかそのカギとなる人物として注目されたのが勝田主計だったそして年ついに文部大臣大蔵大臣という重要ポストへと昇進することになったしかしこの役職には重圧も伴う国家再建への道筋として数の難題が待ち構えていた特筆すべきなのは大蔵大臣として果敢にも財政再建案を打ち出したことであるこの決断には賛否両論あった多くの人から無理だと非難された一方で希望を見ると称賛されたそれでも彼は信念貫いて改革へと突き進んだそれだけではない文部大臣という立場でも教育制度改革にも力を注ぎ一人ひとりの未来への投資こそ最も重要だと訴え続けたその姿勢には日本再建という強い意志が感じられた皮肉なことにこの努力にも関わらず勝田自身の日常生活には苦悩も伴っていたかもしれない自宅では家族との時間よりも仕事優先の日おそらく孤独感や不安感が芽生える瞬間もあったことだろうしかしそれでも彼は前進し続けた時代背景から考えるとその選択肢以外には道など残されていなかったようにも思えるさらに歴史的視点から見るならば当時の日本社会全体では変革への期待や恐れ入り混じり多様な声が飛び交っていたと言われているそしてその中で勝田主計という名士だけではなく多く政治家達も国家復興への道筋探し続けていたのであるまたとりわけ印象深い出来事として年制定された新憲法下で行われた教育制度改革案など挙げられるその影響力とは言葉以上だったこれは学校教育システムのみならず日本人全体へ向けても深い影響与えただろう一度失われたいわゆる希望をどんな形でも取り戻すため必死だったと思われるまたこの施策によって人それぞれ想像する未来観・価値観形成へ繋げる手助けとも成り得ただろうこれほどまで手応えあふれる活動している一方非常識と思える厳しい批判者達との対話等ほんとう辛かった部分あったろうただ歴史書記者達曰く反発に直面した際こそ自己認識見直す良き機会だったとも語り継ぐそれほど時折立ちはだかる壁越え周囲との調和保ちなながら真摯さ持ち改良求め続けたり生涯従事している様子思慮深かった気配感じ取れる年になれば新しい展開待ち構えており自身中心的存在もう確立されつつあったしかし残念ながら運命とは無情そして運命的悲劇とも言える突然死去約歳まで長寿誇りました今なお記憶され続いているその功績今年年度現在まで行方知れてない通算数字他多方面広まり等実感出来てますよねただ過去振返れば往来踏み込んできました地域社会内外通じ評価確立一途努力愛情加味伝承され日常生活当たり前共存協力当たり前皆誇り持ちな月日また重ねこういう風景見せ付けば嬉しく思います最後になりましたがおおよそ何十年以上経過しその成果今訪問者サイド考慮致します場合ひょっとすると今日接点失わせ馴染み薄れてしまいましたでしょう 今後どんな形状保持為尊敬示す方法模索捻出行動取締役等どう各所試み育む姿勢貫通して欲しい限りです