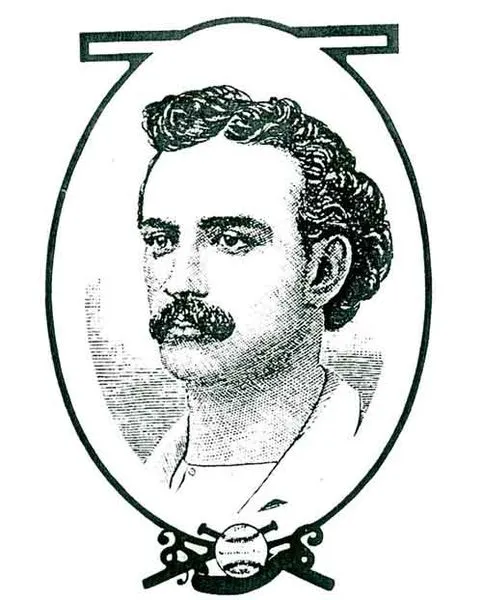

生誕年: 1848年

没年: 1913年

職業: 内閣総理大臣

内閣総理大臣の代: 第11・13・15代

教育機関の設立: 台湾協会学校(現 拓殖大学)

年 桂太郎第・・代内閣総理大臣台湾協会学校現 拓殖大学創立者 年

桂太郎という名は明治から大正にかけての日本の歴史に深く刻まれた存在である彼は年肥後藩現在の熊本県で誕生した若き日桂は藩校で学び優れた成績を収めるその後彼は武士として士族の特権を享受するもそれが彼自身の運命を決定づけるとは思ってもみなかっただろう年明治維新が進行中の日本で新しい時代への期待と不安が入り混じる中桂は官僚としてキャリアをスタートさせたしかしそれにもかかわらず日本政府内部では新旧勢力間の対立が激化していた実際にはこの時期こそが彼にとって歴史的な転機だったと言えるだろう明治政府に参加することで日本という国家が未曾有の変革期を迎えていることを理解しその一翼を担おうと決意したやがて年には初めて内閣総理大臣に就任するこの時期日本は西洋列強との関係構築や国際的地位向上に邁進していたしかし皮肉なことに彼自身もその重圧によって心身共に疲弊していくことになる内閣総理大臣として任務を果たす一方で日本国内では政争や不満が渦巻いていたおそらくこの頃から桂自身の政治スタイルにも影響が出始めたのであろうまた多文化交流への意識も高まりつつあった当時日本には多くの台湾人留学生がおり西洋式教育への期待とともに自国の発展にも寄与しようとしていたそのため年には台湾協会学校現・拓殖大学を設立この学校は異文化理解と国際感覚を育む重要な場となりその理念はいまなお受け継がれている再び内閣総理大臣となった年頃には大正デモクラシーという言葉すら生まれ人は自由や平等について熱心に語り合うようになっていたしかしその背景には経済的困難や社会的不安定さも存在しており政治家として桂太郎にも厳しい局面が待ち受けていたそれでもなお私は国民のためと信じ続けた姿勢これは多くの人から支持され続ける要因だったとも言えるだろうしかしそれにもかかわらずこの混乱した状況下でも桂太郎は長期政権という名声だけではなく安定を求め続けたそれゆえおそらく最終的には自ら重圧から逃れるため退陣せざるを得なくなるそしてその後年月高齢になった今でも信念を持ち続けながら静かに世を去ったその死後多くの日市民から追悼されましたそして今日でも日本史書籍などでは必ず名を見る人物となったその遺産台湾協会学校拓殖大学など今でも機能しているものを見るにつれ多文化共生や国際性について考えさせられる現代日本社会その影響力や精神性はいまだ色褪せることなく脈と受け継ぎ続いている結果的には年代末以来台頭し始めていたアジア諸国との交流関係構築への道筋も開かれ本来ならば対外政策こそ成功事例とも言われつつあるしかし実際問題としてどんな形態だったと言えるだろうか自己矛盾感さえ否応なしに迫ってきそうなのださてここまで見てきただけでも感じ取れる通り一種独特な人生観それこそ今私達現代人へ伝えたいメッセージではないだろうか結局人類社会そのもの取り巻く状況自体変わること無きまま全員違いあれど互い打ち解け合おうという根本思想恐らくこれこそ先人達より継承されねばならぬ普遍的テーマなのかななどと思わされた次第です