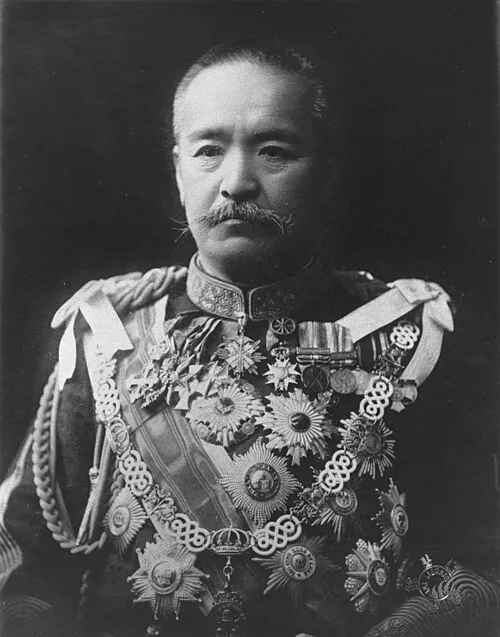

生年: 1837年

死年: 1919年

職業: 技術者

専門: 蒸気機関車設計者

年 アナトール・マレー技術者蒸気機関車設計者 年

アナトール・マレーが生まれたのは年フランスの小さな町しかし彼が将来の技術者として名を馳せることになるとはその幼少期には誰も予想できなかった彼は科学や機械に対する強い興味を抱き若き日を過ごしたその情熱は次第に彼自身の運命を変えることになる

青年時代マレーは工学と設計の基礎を学び始めたある日友人たちと遊んでいた公園で偶然出会った一台の蒸気機関車それは彼にとって衝撃的な経験となった機関車が動く姿や煙を吐き出す様子それらすべてが彼の心を掴んだそしてその瞬間から彼は自らも蒸気機関車設計者として名を上げたいという夢を持つようになった

しかしそれにもかかわらず技術者として成功する道は決して平坦ではなかった若干歳で工場で見習いとして働き始めるものの多くの困難に直面した経済的困窮や当時主流だった木製馬車との競争それでも彼は諦めず自分自身のデザイン理念に固執した記録によれば夜遅くまで工房で作業し続ける姿が目撃されていたという

時が経つにつれマレーはその才能と情熱から多くの信頼できる仲間たちとの絆も深まっていったおそらくこれこそが彼に必要な支えだったのであろう新しい設計への挑戦や革新的アイディアそのすべてが次第に形になり始めたしかし皮肉なことにそんな中でも周囲から批判されることも多かったただ単なる夢想家と言われたり実現不可能と笑われたり

それでも年代には大きな転機が訪れるそれまで蓄積してきた経験や知識によって発表した新型蒸気機関車が一躍注目される存在となったこのデザインには従来とは異なる独自性があり多くの場合より効率的かつ環境にも優しいという特長も兼ね備えていたその結果大手鉄道会社からも声がかかり始めたのである

記録によればこの成功体験以降マレーはいくつもの国際展示会にも参加し自身のデザインについて熱弁を振るう姿勢は多くの観客や専門家から支持されたしかしそれにもかかわらず大衆から完全に受け入れられるわけではなく新旧両方から反発され続けた部分もあったようだ古典的な手法こそ正義と言わんばかりだった当時のお偉方には理解し難い部分だったと思われる

年その名声と共に故郷へ戻ったアナトール・マレーそれでもなお新世代技術への愛情は冷めぬままだったようだそして年にはこの世を去りその波乱万丈とも言える人生には果てとなりましたしかしながらその遺産はいまだ生き続けています現在まで続く数の蒸気機関車と共に

今日ではアナトール・マレーという名前を見るだけで多く人が先駆者として敬意を表しますまたモダンエンジニアリングという雑誌にも取り上げられその功績について再評価されていますこの事実こそ皮肉と言えるでしょう故人となった今でもなお新しい世代へインスピレーション源として影響力持ち続けていますまた今日私たちの日常生活にも影響与え続けている技術革新どれだけ歴史的意義深い出来事だったのでしょう