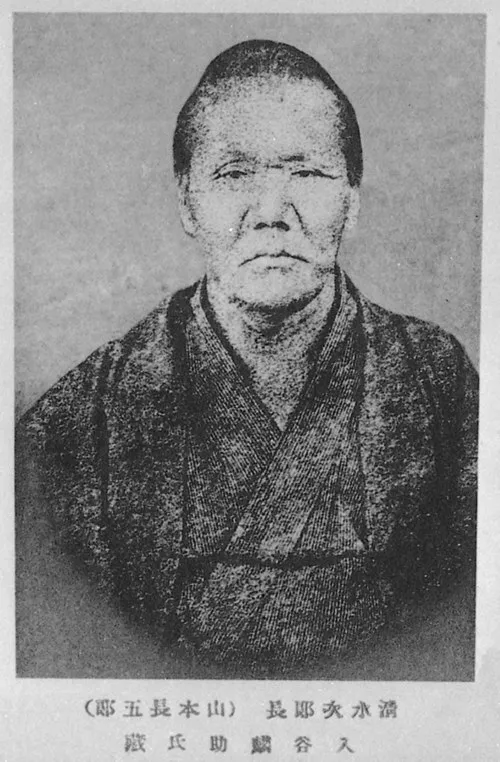

生年月日: 1823年1月4日

死去年: 1889年

職業: 江戸幕府老中

藩主: 第7代備中松山藩主

年文政年月日 板倉勝静江戸幕府老中第代備中松山藩主 年

板倉勝静幕末の影に潜む改革者

年月日江戸幕府の権力が頂点に達しつつあった時代備中松山藩の次期藩主として彼は生まれた彼の誕生はまるで運命が彼を特別な道へと導くかのようだった家庭は藩主家族として知られていたが勝静自身がどんな人間になるかは誰にもわからなかったしかし彼はその後自身の名声を築いていくことになる

成長するにつれ勝静は学問に励んだその中でも特に西洋の学問に興味を持ちその知識を深めていくそれにもかかわらず伝統的な武士道と古来から続く儒教的価値観も大切にしていたため彼の内面には常に葛藤が存在していたこの複雑さこそが後年の決断や行動にも影響を与えたと考えられる

若干歳で家督を継承した彼だがその権力や責任への重圧は計り知れないものであった皮肉なことにこの早熟なリーダーシップこそが将来への扉となる勝静は就任直後から藩政改革を進め自ら積極的に新しい政策を打ち出すしかしその一方で伝統派との対立も激化し改革派と保守派の間で板挟みとなってしまう

年代には日本全体が開国や明治維新という動乱期へと突入するその渦中で老中として江戸幕府内でも重要な役割を果たすことになった勝静しかしながらそれにも関わらず多くの困難な決断や苦悩も抱えていたようだおそらく彼自身も自身が持つ権力以上に国家という大義への責任感によって心痛めていたと言われている

当時多くの若者たちが志士として立ち上がり新しい時代への期待感とともに変革を求めて活動していた一方で彼は冷静さを失わず日本全体を見渡しながら現実的かつ柔軟性ある政策策定へ向け努力したその一環として地元産業振興や教育制度改革など具体的施策も打ち出した

しかしながら急激な変化には常について回るリスクというものがあるこのような大胆さゆえに支持者だけではなく多くの反発勢力も生まれることとなったそして年大政奉還という歴史的転換点ではあったもののその渦中で失意の日も過ごしたことだろう議論される余地こそあるもののこの混沌とした時代背景では多大なる努力だけでは済まない状況だったと考える人も多い

年生涯歳まで様な試練と成功・失敗の日を経た板倉勝静しかしその死後日本社会自体はさらに劇的変化へ突入し続けたそして今なお多様性豊かな日本文化や政治体系などその遺産はいまだ色濃く残っている果たして歴史とは何なのかそれについて問われれば個人単位だけではなくその背後には集団・文化・社会全体が関与していると言えるだろう

今日でも歴史家たちはこの人物こそ真剣且つ先見性あるリーダーだったと称賛する声がありますまた若き日の理想追求によって導かれた数決断が現代社会への貢献となり得る側面について言及されてもいますしかし一方ではその理想主義故不遇とも言える結果さえ引き起こしかねない要素すら含まれていたようです

近年日本各地では板倉氏ゆかりとのイベントなど行われそれによって再評価される機会も増加しています特筆すべき点として我現代人とは異なる価値観や理念これこそ過去から受け継ぐべきメッセージなのかもしれませんその功績のみならず人間味溢れる不完全さこれこそ忘れてはいけない重要ポイントと言えるでしょう