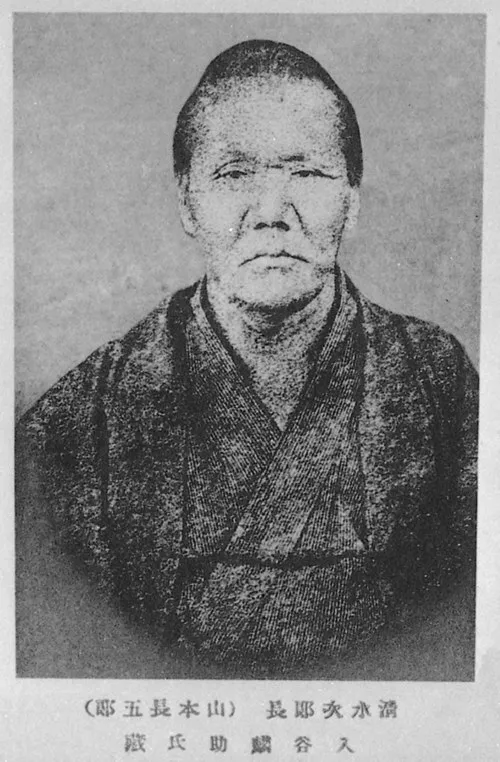

名前: 清水次郎長

生年月日: 1820年1月1日

没年: 1893年

時代: 幕末・明治期

職業: 侠客

清水次郎長幕末・明治期の侠客の物語

年冬の寒さが厳しい日静岡県清水町に誕生した少年は後に侠客として名を馳せることになるしかしこの少年はただの平凡な子供ではなかった彼の名は清水次郎長母親が貧しい漁師だったため幼い頃から周囲で起こる不正や暴力を目撃しそれらに対抗する方法を学んでいく

成長するにつれ彼は仲間たちと共に悪党と戦うことになったしかしそれにもかかわらず彼の侠気と心優しさは人を惹きつけたおそらくその魅力が多くの者たちを彼の側へと引き寄せたのであろう数多くの喧嘩や争いが繰り広げられたものの次郎長は常に弱者を守る存在であり続けた

やがて次郎長は侠客として名声を得るようになりその活動範囲も広がっていった特に江戸時代末期日本全体が揺れ動いていた時代背景も影響したその中で多くの人との出会いや別れがあり彼自身も変わっていったそれでもなお彼には強固な信念と忠義心があった

年日本各地で激動の日が続いていたこの年新政府樹立によって社会構造も変わりつつあったしかし皮肉なことに次郎長自身もその変化によって新たな困難に直面することになるそれにもかかわらず彼は諦めず自身の道を歩み続けていた

その後多くの仲間との絆を深めながらも新政府への抵抗勢力とも対峙することとなったそして年には甲府事件が発生しこの事件によって日本全国から注目される存在となるただしこの騒動には様な見解や議論が生じておりおそらくそれゆえに彼自身にも苦悩の日が続いたことであろう

年月日その人生最後の日次郎長は静岡県内で亡くなるしかしその死後も数十年という歳月が流れる中でも人から語り継がれているその存在感や行動力には今なお多大なる影響力があります

そして現代日本中では清水次郎長の名を冠した飲食店や観光地までできているそれどころか任侠文化というジャンル自体日本社会にも深く根付いていると言えるだろう まさしく歴史的人物として語り継ぐべき存在なのだ

最近では映画化された作品も多く公開されその魅力的なストーリーラインはいまだ人を惹きつけて止まないまた一方で一部では本当に英雄だったかという疑問すら投げかけられているその答えについて考える余地は大きい果たして道義とは何なのだろう