2024年 - アメリカ中西部ミズーリ州カンザスシティーのユニオン駅前で銃撃事件があり、容疑者3人が拘束された。NFLの王座決定戦スーパーボウルで優勝したチーフスの祝勝会が行われており、多くのファンが集まっていた。

‹

14

2月

2月14

世界のバレンタインデーの文化と意味

バレンタインデーは、毎年2月14日に世界中で祝われる愛と友情の祭典です。この日は、恋人や友人に感謝や愛を示すために贈り物をしたり、特別なメッセージを送ったりする日として広く知られています。もともとは聖ヴァレンティヌス(Saint Valentine)にちなんだ日であり、彼がローマ帝国時代に行った婚姻儀式が背景にあると言われています。彼は皇帝の命令にもかかわらず、愛し合う者同士を結びつけることを信じた結果、捕らえられ処刑されました。このような歴史的な背景から、この日には「愛」に関する多様な伝統や文化が存在します。例えば、日本では女性が男性にチョコレートを贈る「義理チョコ」や「本命チョコ」が一般的ですが、西洋諸国ではカードや花束などもよく贈られます。このようにバレンタインデーは地域によって異なる顔を持ちながらも、「愛」をテーマとして人々の心をつないでいます。愛の絆:心温まるメッセージ薄暗い冬の日差しの中で、人々はドキドキしながら手作りのカードを書いているでしょう。その瞬間、小さな紙片には自分の思いが詰まっています。「あなたと出会えたこと、それこそ私の幸運です」とか、「あなたへの想いは海よりも深く、空よりも広い」という言葉たち。それぞれが特別で、一つ一つ異なるものなのです。夜明け前…バレンタインデー準備夜明け前、街は静まり返っています。その静寂を破るように目覚めた人々は、市場へ向かう道すがら、美しい花々と香ばしいスイーツ店への期待感から胸躍ります。赤いバラやハート型チョコレート、その鮮やかな色合いや甘美な香りが空気中いっぱいに漂います。どこからともなく、「あなたへの気持ち」と一言添えれば、それだけで心温まる瞬間になることでしょう。子供の思い出帳:バレンタインの日小さかった頃、この日は学校でも特別でした。クラスメイト全員から手作りカードを集め、その数だけ友情が育まれていたこと。そしてその日はただ甘酸っぱい恋だけではなく、新しい友達との絆も深めていたこと。この記憶たちは大切な宝物となって今でも時折思い起こします。「あの日誰から貰ったかな?」と思いつつ、自分自身も誰かへ優しさを届けたいと思う瞬間があります。文化横断:世界各地の祝い方アメリカでは友達同士でもカジュアルに祝われ、多様性あふれる贈り物があります。一方、日本では義理チョコ文化という独自のスタイルがあります。またフランスでは、「ラ・サン・ヴァランタン」として知られ、お互いへの愛情表現としてロマンティックディナーが好まれる傾向があります。それぞれ違った文化背景によって形作られてきたこの日ですが、一貫しているテーマは「大切な人への想いや感謝」です。古き良き伝説:聖ヴァレンティヌスのお話聖ヴァレンティヌスのお話には驚くべきドラマがあります。彼は不屈の精神で結婚式を執り行っていました。しかし、その背後には苦悩と迫害がありました。「真実の愛」の象徴として彼は捉えられ、この日によって多くの場合連想されます。その名誉ある犠牲こそ、多くの場合今日まで受け継がれているため、生涯忘れ去られることなくその教訓はいまだ生き続けています。哲学的考察:「果実とは何か?」"果実とは何なのか?それとも単なる花びら散華なのか?""本当に私たちにも果実などないのでしょうか?" ...

義理チョコの文化:日本のバレンタインデーの特別な習慣

義理チョコは、日本独自の文化として知られ、特にバレンタインデーにおいて重要な役割を果たしています。この習慣は、女性が男性にチョコレートを贈ることで感謝の気持ちや友情を表現するものです。元々は恋愛感情を示すための行為だったバレンタインデーも、日本では社会的な慣習へと進化し、義理チョコという概念が生まれました。この文化は1980年代から1990年代にかけて広まり、職場や友人間での交流を促進する要素となっています。小さな心遣い:義理チョコの魅力この時期になると、街中には赤いハートやカラフルなパッケージが溢れ、「愛」の香りが漂います。しかし、その中には「義理」という言葉がつくように、多くの場合、本当の恋愛とは別次元での関係性があります。ある女性は同僚たちへの思いやりから、小さな箱に詰められた美しいチョコレートを手作りし、その香ばしい匂いと共に贈ることで、「あなたたちとの絆」を再確認します。これはただの甘味ではなく、お互いへのリスペクトそのものなのです。夜明け前… 義理チョコ誕生秘話この儀式的な行為は、一体どこから始まったのでしょうか?日本でバレンタインデーが定着した1960年代後半、ある洋菓子店が広告キャンペーンとして「女性から男性へ」というメッセージを打ち出しました。その結果、多くの女性たちは恋人だけでなく友人や同僚にも心ばかりのお礼としてチョコレートを贈るようになりました。そして次第に、それぞれ異なる形やスタイルで自分だけの「義理チョコ」を作成するようになったことが、この文化発展につながりました。甘美なる記憶:子供たちとともに育む心今では、多くのお母さん方も子供たち向けに「義理チョコ」を用意します。学校では友達同士で交換したり、お世話になっている先生への感謝状として位置づけられることもしばしば。赤いハート型のお菓子やカラフルな包装紙で飾られたそれらは、彼らの日常生活にも大きな影響を与えています。その瞬間、小さなお子さんたちは、自分自身も誰かへの思いやりを持つ存在だという実感について学ぶことでしょう。記憶として残る温かな日々義理チョコには深い意味合いがあります。それはただ甘い味わいや美しい見栄えだけではなく、人との結びつきを育む要素でもあるからです。「あの日渡したあの小さなお菓子」は、おそらくいつまでも心残りとなるでしょう。そして、人々がお互い支え合うその瞬間こそ、本当に価値ある経験と言えるでしょう。その後… 義理とは何か?"ギリ"という言葉には、大きな重みがあります。それは社会的規範によって作られ、それぞれ異なる意味合いや価値観が存在しています。This is where the essence of "giri" becomes particularly poignant. It goes beyond mere obligation; it's about the nuance of relationships, the silent understanding that binds people together. In a society that often emphasizes formality and respect, "giri choco" stands as a reminder that affection can manifest in many forms.The Taste of Connection: Reimagining RelationshipsThe bittersweet experience of giving and receiving "giri choco" offers an opportunity to reimagine connections...

チョコレートの日の楽しみ方とその歴史

毎年2月14日は、日本において特別な意味を持つ「チョコレートの日」として知られています。この日、恋人たちや友人たちが心を込めてチョコレートを贈り合う習慣は、日本独自の文化として根付いています。その背景には、明治時代から始まった西洋文化の影響があり、バレンタインデーと共に浸透した商業的な側面も見逃せません。日本でのバレンタインデーは、「女性が男性にチョコレートを贈る」という形式が一般的であり、そのため「義理チョコ」「本命チョコ」など、さまざまな種類のチョコレートが存在します。これらは単なる贈り物ではなく、それぞれ深い意味合いと感情を伴っています。特に「本命チョコ」は、特別な想いを込めて選ばれるものであり、その重みは受け取る側にも伝わります。愛の甘さ:心と体に響く香りこの日になると街中には甘い香りが漂い、多くのお店では色とりどりのチョコレートが並べられます。「赤いカーネーションの鋭い香り」が漂う中で、多くの人々は自分だけのお気に入りや、大切な人への贈り物を選びます。その瞬間、誰もがその温かい感情に包まれることでしょう。夜明け前…不安と期待ただ、この日は楽しいだけではありません。多くの女性たちは、「彼への気持ちが届くかどうか」という不安でいっぱいです。ドキドキしながら店頭で選ぶ姿や、自宅で手作りする姿には、一種独特な緊張感があります。しかしその反面、自分自身や他者との関係性を再確認する良き機会でもあると言えます。子供たちの思い出帳:純真な愛情そして、この日に関連してもう一つ忘れてはいけない存在があります。それは、小さなお子様たちです。学校ではクラスメイト同士で交換するお菓子ブームがおきるため、彼らにとってもこの日は特別なのです。「友達へ送る小さなプレゼント」として用意された手作りクッキーやキャンディーは、その無邪気さゆえ、一層愛おしいものとなります。また、大人になって振返った時、それらこそ子供時代そのものでもあります。歴史的背景:古き良き時代から現代へさて、このような習慣はいつ始まったのでしょうか?実際、日本初のバレンタインチョコレーターとして知られる製菓会社・メリーチョコレートカムパニーによって1947年から広まりました。その後1958年には全国的にも浸透し始め、多くのお店でも専用の商品ラインナップが展開されるようになりました。そして徐々に商業化されて行きました。共鳴するリズム:大切なのは思いやりThe rhythm of giving and receiving chocolates continues to resonate within our hearts. When we reflect on the day, it’s not just about the chocolates; it's about connection. With every piece shared, there’s an exchange of emotions, a silent promise that binds people together.A moment captured in chocolate: sweet yet fragile, much like love itself...

平将門忌:日本の歴史と文化を蘇らせる祭り

平将門忌は、日本の歴史において重要な位置を占めるイベントであり、特に東京都の神田明神で行われる祭りが有名です。この祭りは、平安時代の武士・平将門を偲ぶものであり、彼の生涯や運命に焦点を当てています。彼は898年から941年まで生きたとされ、反乱者として知られる一方、その伝説的な存在感から日本の民間信仰や文化に深く根付いています。将門が率いた反乱は、「将門の乱」として知られ、その背景には当時の政治的不満や権力闘争が色濃く影響しています。復讐と忠誠:世代を超えた願い赤いカーネーションが香る中、太鼓の深い音が響き渡るこの瞬間、多くの人々が集まります。彼らはただ単に祭りを楽しむためではなく、自ら内なる声を聞き、先人へ思いを馳せます。この日、人々は平将門を称え、その霊魂へ祈りを捧げるために訪れるのです。夜明け前… 反逆者として名高い彼平将門は、自ら統治する土地への忠誠心から、都への不満とともに反乱することとなります。彼の日記には、「この土地には我が血潮しか流れておらぬ」と記されたと言われており、それほどまでに故郷への思い入れが強かったのでしょう。また、この時代背景として天皇制下で地方豪族による権力闘争も絡んでいるため、その複雑さは計り知れません。子供の思い出帳:伝説と現実今でも語り継がれる言葉があります。「将門公のおかげで、この地には多くの守護神がおわします」。これは、日本各地で見受けられる神社仏閣との関係性にも通じています。例えば東京近郊では、「平将門公」を祀った神社も多く存在し、その存在感はいまだ消えることなく残っていることからもわかります。このような聖地では、多くの場合、ご利益や厄除けという形で参拝者たちによってその信仰心が支えられてきました。響き渡る物語:幕末へ繋ぐ絆また興味深い点として、幕末期になると再び「平将門」の名前が挙げられるようになります。その理由はいくつかあります。一つ目は、西洋との接触によって新しい思想や価値観への変化です。二つ目には、おそらく自分たち自身への問いかけだったのでしょう。「何故我々は戦うべきなのか?」この問い掛けこそ、一部武士たちによって再評価された要因でもあったと思われます。忘却されぬ名誉:地域文化との交差点文化的にも重要なポイントがあります。それは歌舞伎や能楽など、日本独自の表現方法によって「江戸時代」にまで持ち込まれた事実です。その中でも特筆すべき作品があります。それこそ『東海道四谷怪談』など、多様な文献群や演劇作品にも影響を与えている部分です。このような側面からみても、彼ほど地域社会への影響力ある人物はいないでしょう。結論:勝利とは何か?未来へ向けて考える道筋"しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?それこそ土に蒔かれた種なのか、それとも過去から受け継ぐ名誉そのものなのか?" そんな哲学的問いだけでは答えきれないものだと思います。ただ一つ確かなこと、それぞれ私たちの日常生活にも先人達への教訓という形で脈々と引き継ぐ責任があります。それぞれ違う世代ながらも、「この国、この場所」そして「私」という視点で再認識する機会となれば幸いです。...

ふんどしの日とは?日本の伝統文化を再評価する日

ふんどしの日は、毎年6月22日に日本で祝われる特別な日です。この日は、古来より日本の男性にとって重要な衣服であったふんどしを再認識する機会を提供します。ふんどしは、単なる下着ではなく、武士や農民など様々な職業の人々に愛されてきた歴史的な背景があります。ふんどしは、平安時代から使用されており、その後も数世代にわたり、日本の文化や生活様式に深く根付いてきました。特に江戸時代には、男らしさの象徴として評価され、多くの場合祭りや特別な行事でも用いられていました。このように、日本人のアイデンティティの一部として存在していることが、この日の意義を際立たせています。風が伝えるメッセージ:ふんどしの日への旅この日は、日本各地で様々なイベントが行われます。例えば、地元のお祭りでは、多くの参加者が伝統的な衣装を身につけて街を練り歩き、その中にはもちろんふんどし姿も見受けられます。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」その瞬間、多くの人々が心をひとつにして笑顔を交わします。また、この日には多くのお店やブランドが特別セールやキャンペーンを行い、「身につけることで感じる自信」や「伝統へのリスペクト」をテーマにしたプロモーションもあります。消費者は新しいデザインや素材で作られた現代風ふんどしを手に入れるチャンスです。それはまさしく、「古きを訪ね、新しいものへ」と言えるかもしれません。夜明け前… 文化との出会いある夏の日、一軒のお店で目撃された光景があります。そのお店には老舗から新進気鋭まで、多様なデザインが並ぶフンドシコーナーがあります。若者たちが興味津々で選ぶ姿を見ると、その裏には「文化との出会い」があることを実感します。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ彼らですが、この伝統的な下着によって共通点を見出す瞬間でもあります。さらに近年では、日本国内外問わず、「和」のスタイルへの関心が高まっています。特に外国人観光客にも人気となっていることから、この日だけではなく年間通じて多くの商品展開されています。「子供たちも楽しむワークショップ」などもあり、次世代へ伝える大切さも忘れてはいけません。子供の思い出帳:学び舎として教育現場でもこの日は注目されています。 SNS:"今日はふんどしの日だよ!"という声で溢れる教室 ワークショップ:"昔ながらの暮らし方"について学びながら体験する楽しみ "手作りフンドシ": A4サイズほどのでっかい布使って自分だけのお気入りデザイン作成!こぼれる笑顔こうした活動によって、「ただ着るもの」という枠組みから一歩進み、「歴史・文化・自己表現」として捉え直す機会ともなるでしょう。その瞬間、それぞれ子供たちは、自分自身と日本文化との結びつきを強めているかもしれません。そして、大人になった時にも「自分だった頃」を思い起こす材料になることでしょう。盛んな意義:新旧融合による革新今年も多くのお祭りとともに迎えたいと思います。昔ながらですが、それゆえ面白さ満載。そして今、新しい挑戦として若手アーティストやファッションデザイナーなどにも注目されています。「あぁ、本当に素敵だ!」と思うようなおしゃれ着物シリーズへの再構築…それは私達日本人全体への誇りにも繋がります。彼らはファッション業界という舞台上で、自身独自流派とのミックスアップ発揮しています。またそれ故何世代にも渡る絆形成中です。*哲学的問い*:"さて、一体何故この日に注目するのでしょう?ただ懐かしい記憶だけなのか、それとも未来へ紡ぐ希望なのでしょうか?”[まとめ]『改めて問いたい!』私達自身どう向き合うべきなのかな?何世代にも渡る印象深さ…形状含め音色そしてその背後秘話!美しく豊かな文明世界観知識-提携-拡散して参ろうじゃないか。最後までご覧いただきありがとうございました。このユニークなお祝い(06/22)ぜひ皆さん積極参加下さいませ!皆様方良き一日になりますよう願っています。 ...

煮干しの日を祝おう!日本の伝統食文化を再発見

毎年2月5日は「煮干しの日」として日本で祝われています。この日が選ばれた理由は、煮干しの「に」を日本語で「2」と読み、「ぼし」は「5」と読まれることから来ています。煮干しは、いりことも呼ばれ、小魚を乾燥させたもので、日本料理において非常に重要な食材の一つです。出汁を取るための基本的な材料として用いられるほか、その旨味や風味は和食文化に欠かせないものとなっています。歴史的には、江戸時代から家庭料理や商業的な料理に広く利用されてきました。その背景には、保存食としての役割があり、新鮮な魚を長期間保存する手段として重宝されました。また、煮干しは海沿いの地域で特に重要視されており、漁業と深く結びついた文化も形成されています。小さな魚、大きな夢:煮干しの日への旅ある日、日本のある小さな港町では、美しい海岸線が広がっていました。太陽が昇るにつれて波音が心地よく響きわたり、その香り豊かな潮風が町を包み込む。この町では、小さな子供たちが浜辺で遊びながら、「今日は何を作ろうかな?」と思案していました。彼らのお母さんたちは市場へ向かい、新鮮な魚や新米などを求めて賑わっていました。その中でも特に目立つ存在なのが、一見普通だと思われる煮干しでした。しかし、この小さな乾燥した魚こそ、日本人の味覚を支える大切なお供なのです。夜明け前… 魚屋のおじさんと伝説夜明け前、静かな漁港では一人のおじさんが黙々と仕事をしていました。彼は代々続く漁師一家の長男であり、毎朝早起きして新鮮なイワシを捕まえ、それらを丁寧に加工する作業を行います。彼には家族や町のみんなにも喜んでもらいたいという思いがあります。「今日も良い天気だ。美味しい煮干しができるよう頑張ろう!」そう心に誓った瞬間、おじさんは笑顔になりました。そして、それこそがおじさん自身にも伝説になる瞬間でした。深まりゆく旨味:台所から生まれる物語その日、家庭では色々なおかず作りが始まります。「あぁ、この煮干しと野菜だけでこんなお吸物になるなんて!」と言いつつ、お母さんたちは手際よく台所で調理しています。その様子はまるで、一つ一つ音楽奏者によって演奏されるオーケストラみたいでした。それぞれ異なる素材同士が調和して、美味しい出汁となり、人々の心も体も温めます。文化的影響:古きを知り、新しきを受け入れる"古き良きもの" と "新しいもの" が融合すること、それこそ日本文化そのものです。例えば、西洋料理にもこの煮干しからインスパイアされたスープなども登場しています。それでも根底には、日本人特有の繊細さと気遣いがあります。そして、この先も受け継ぎたい技術や伝統です。哲学的視点:消えゆく風景との対話"さて、私たちの日常生活にはどれほど多くのモノやコトがありますでしょう?それぞれ小さいながら力強い存在感があります。" "それでも時折私たちは忘れてしまいます。そんな中、この「煮干しの日」は、自分自身への問いかけとも言えるでしょう。」結論: 煮干しとは何か?過去から未来への架け橋"だからこそ考えてみませんか?この小さなお供によって私たち自身まで支えられていること。" "実際、本当に大切なのは何でしょう?ただ口腹を満たすだけなのか、それとも心まで満ち足りる幸せなのでしょうか?""こうした日常生活から見える、小さないながら確かな幸せについて考え続けたいですね。" ...

出来事

2018年 - マージョリー・ストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件が発生し、17人が死亡。

2011年 - 東京地方裁判所で男女5人、違憲を争い選択的夫婦別姓を求める国家賠償を提訴する。

2009年 - 財務大臣兼金融担当大臣の中川昭一が、G7の財務大臣・中央銀行総裁会議終了後の酩酊状態で記者会見を行い、猛批判を浴びる。

2005年 - ラフィーク・ハリーリー暗殺事件。

2002年 - アフガニスタンのアブドゥール・ラフマン航空観光相がカブール国際空港で群衆に取り囲まれ撲殺される。

2000年 - NASAの小惑星探査機「NEARシューメーカー」が小惑星エロスの軌道に到着。小惑星とのランデブー飛行は史上初。

1998年 - 第18回冬季オリンピック長野大会エムウェーブ会場にて行われたスピードスケート女子500m競技で、岡崎朋美が銅メダルを獲得。

1996年 - インテルサット708衛星を搭載した中華人民共和国のロケット「長征3号B」が打ち上げに失敗。打ち上げ直後に村に墜落し、多数の村人が死亡。(現地時間15日)

1996年 - 羽生善治が史上初の将棋のタイトル七冠独占を達成。

1992年 - 東村山警察署旭が丘派出所警察官殺害事件が発生。警視庁東村山警察署の旭が丘派出所(現:旭が丘交番)で巡査長が刺殺された(2007年に公訴時効が成立し未解決事件に)。

1990年 - 無人宇宙探査機ボイジャー1号が、太陽系の全ての惑星を写した連続写真(通称「太陽系家族写真(ファミリーポートレート)」)を撮影。

1990年 - ローリング・ストーンズの初来日公演が東京都文京区の東京ドームからスタート。

1989年 - GPSの最初の24機の衛星が軌道に投入される。

1989年 - イランの最高指導者アーヤトッラー・ホメイニーが『悪魔の詩』の著者サルマン・ラシュディと発行に関わった者などに死刑を宣告。

1984年 - 松本智津夫(麻原彰晃)がオウム神仙の会(後のオウム真理教)を設立。

1973年 - 最後の移民船・にっぽん丸が横浜港から出航。

1973年 - 為替レート・1ドル=308円の固定相場制から、変動相場制に移行。スタートは、1ドル=277円。

1967年 - ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約(トラテロルコ条約)に調印。

1963年 - アメリカで静止通信衛星「シンコム1号」を打上げ。

誕生日

死亡

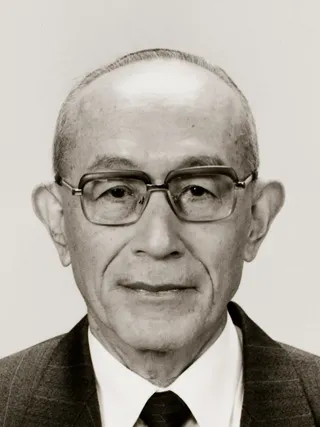

2023年 - 豊田章一郎、実業家、トヨタ自動車名誉会長(* 1925年)

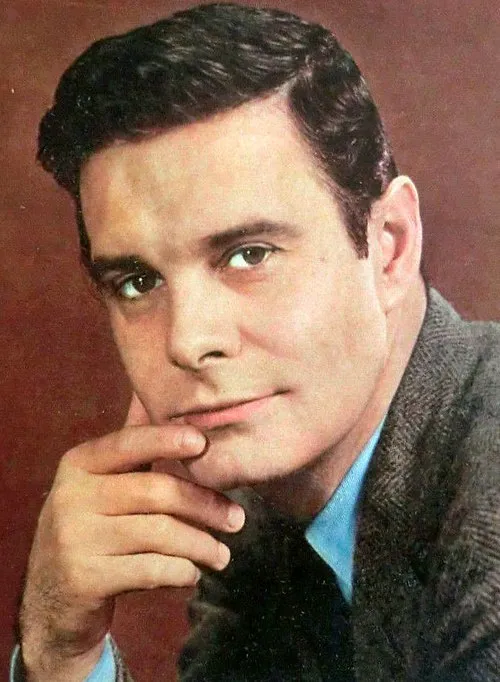

2015年 - ルイ・ジュールダン、俳優(* 1921年)

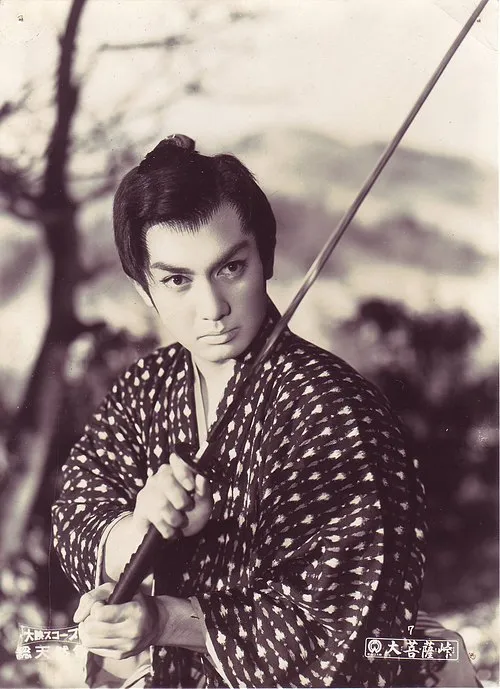

2013年 - 本郷功次郎、俳優(* 1938年)

2008年 - 川田侃、経済学者(* 1925年)

2005年 - ラフィーク・ハリーリー、実業家、政治家、レバノン首相(* 1944年)

2004年 - マルコ・パンターニ、自転車競技選手(* 1970年)

2004年 - ホアキン・ニン=クルメル、作曲家(* 1908年)

2002年 - ヒデクチ・ナーンドル、元サッカー選手、指導者(* 1922年)

1999年 - ジョン・アーリックマン、米大統領リチャード・ニクソンの顧問(* 1925年)

1997年 - 屋良朝苗、沖縄県知事(* 1902年)