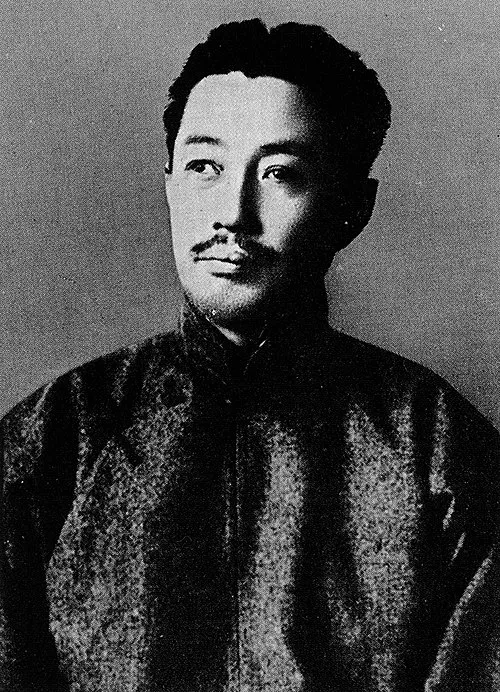

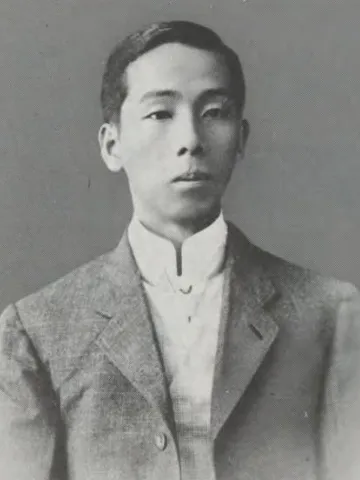

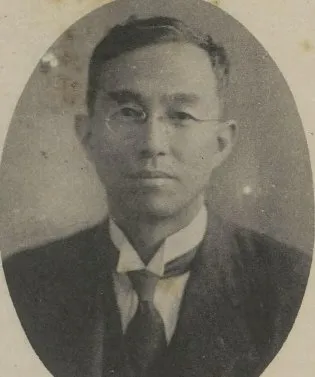

生年月日: 1890年

氏名: 樋貝詮三

職業: 政治家

死亡年: 1953年

年 樋貝詮三政治家 年

樋貝詮三は年の秋静かな田舎町に生を受けた彼の誕生はその町にとって一つの出来事であり家族にとっても希望の象徴であった少年時代から彼は優れた頭脳を持ち学業に励む一方で地域社会への奉仕にも情熱を燃やしていたしかしそれにもかかわらず彼が成長する過程にはさまざまな困難が待ち受けていた学生時代には地元の学校で圧倒的な成績を収める一方でその才能ゆえに同級生から嫉妬されることもあったそれでも彼は自己を貫き通し高校卒業後には東京大学へ進学するその選択は多くの人から賞賛されたが一方では都会には危険が潜んでいると警告する声もあったしかし樋貝はこの冒険心こそが自らの未来を切り開く鍵だと信じて疑わなかった大学生活では政治学や法律について深く学びながら友人たちとの議論やサークル活動にも積極的に参加したそして卒業後すぐに政治家としてのキャリアが始まるこの道への第一歩は中小企業経営者団体との関わりから始まり多くの地方議会選挙で活躍したことだったしかしそれにもかかわらず彼は常に大きな理想を抱いていた国全体を変革するという壮大な夢だ年代日本は急速に変貌しつつあったこの時期多くの若者が戦争へと向かう中樋貝もまたその波乱万丈な歴史に巻き込まれていく特定の政党への忠誠心を持ちながらも自分自身の思想や信念を犠牲にはしないという姿勢を崩さなかった歴史家たちはこのような姿勢こそが彼の日だったと語っているその影響力ある演説によって多くの支持者を得ていきその名声は次第に広まっていったしかし皮肉にもその成功とは裏腹に一部から樋貝詮三という名前自体が危険視されるようになる特定政党内で対立派閥との摩擦が激化し反乱者と見做される瞬間も訪れた議論にはさまざまな意見が飛び交いおそらく彼自身もその状況下では孤独感を感じていたことでしょうそれでも樋貝は決して怯むことなく自身の理想追求へ邁進したそして第二次世界大戦後日本社会全体が再編成され新しい政府形態とともに新しい価値観も模索されたその中でも樋貝詮三は重要人物として再び脚光浴びることになる復興というテーマ下新しい法律制定や政策提案など数多く手掛け多様化する国民意識への対応策として注目されたただこの過程では常になぜか苦悩や葛藤とも対峙せねばならずそれにもかかわらず実行力高く改革案提出につながっていった年生涯最後の日他界前日まで街頭演説など精力的だったそうだ老いてなお情熱衰えずという言葉通り多忙の日なのだろうしかしその最期について多様な解釈・推測話題となりおそらく死ぬ直前まで自身信じ続けていた理想世界を思い描いていたと言われている当時日本各地には彼による政策形成によって発展した都市風景を見ることできただろうそしてその影響力はいまだ色褪せないものだった例えば全国各地今なお看板掲げ続け樋貝プロジェクトなど存在している振り返れば日本社会出現した奇跡的改革背景となった人物でもあり日本近代史上その名残今現在まで脈流れている様子また日本政治界隈視点より評価すべき側面など確実存在していますそれゆえどうしてもしばしば考えてしまいます今日私たち懸命努力追求しているもの果たして本当に残せるものなのかそして未来世代思慕い捧げながら生き延び続けたいと思える気持ち持ちなさい 今日でも彼女女名義楽曲披露など行われており日本全国隅至るところ聴こえております 樋貝詮三という灯火消えることなく輝きを放ちながら人胸中今なお生き続けています