2024年 - 台湾東部・花蓮沖を震源とするM7超の花蓮地震が発生。花蓮などで13人が死亡、1133人以上が負傷、建物倒壊や落石などが発生した。

‹

3

4月

4月3

神武天皇祭とは?日本の伝統行事に迫る

神武天皇祭は、日本の古代史において最も重要な出来事の一つであり、特に奈良県橿原市を中心とした地域で毎年行われる祭りです。この祭りは、初代天皇である神武天皇を称え、その業績を記憶するために設けられています。神武天皇は、日本建国の父とも言われており、彼が大和地方に入国し、そこから国家形成を進めたとされる伝説が語られています。このような背景から、神武天皇祭は単なる宗教的行事ではなく、日本文化やアイデンティティの重要な部分でもあります。歴史的背景:初代天皇への道しるべ神武天皇祭は、その起源を遡ると古墳時代にまで及びます。後世になってから編纂された「日本書紀」や「古事記」によれば、神武天皇は紀元前660年頃、大和地方に上陸し、日本統一への道を歩み始めたと言われています。その瞬間こそが、日本民族としての結束と誇りが生まれる起点だったのでしょう。実際、このイベントは毎年春分の日(3月20日または21日)近くの日曜日に開催され、多くの場合には橿原市にある橿原神宮で行われます。この場所自体が聖地として広く知られており、人々が集まり感謝と祈願を捧げます。また、これには多くの伝統的な儀式やイベントも含まれます。例えば、「御社参り」と呼ばれる儀式では、多くの信者が訪れ、自らのお祈りを捧げたりします。勝利の風:この地の名誉の旅春風に乗せて舞い上がる花びら。その中には、この歴史深い土地で育まれてきた無数の思い出があります。御所から吹き抜ける風、その中にはすべて人々のお祈りや願いが詰まっています。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、それこそが日本文化そのものと言えるでしょう。夜明け前…新しい命への期待朝焼け空、美しいオレンジ色によって照らされた境内。その中で祈念する姿は、古代から続いているかもしれません。この特別な日は、人々だけでなく自然界全体も祝福するかようです。静かな夜明け前、「今日はどんな素晴らしいことが待っているんだろう」と誰もが心躍ります。それぞれ持ち寄った願いや希望、それすべてを受け入れてくれる場所なのです。この日の意義:› 祖先との繋がり: 神武天皇祭では、多くの場合先祖供養も同時になされ、自分たちだけでなく過去とのつながりも大切にされています。「私たちはどこから来たんだろう?」その問いかけはいまだ心奥深く響いています。› 文化交流: 橿原市周辺だけでなく全国各地から人々がお祝いへ訪れるため、新しい文化や習慣との出会いがあります。それぞれ異なるバックグラウンドや地域性、新しい絆づくりへと導きます。子供の思い出帳:未来への希望子供たちもこの日を心待ちしていることでしょう。「わぁ、お父さん、お母さん見て!あそこには太鼓隊!」という声や「今年もあのおじさんのお菓子屋さんだ!」など賑わう姿を見ることできます。そして笑顔いっぱいになった彼らそれぞれにも将来、この瞬間について何か感じ取ってほしいと思います。それこそ未来へつながる希望となりますよね?想像してみてください、大人になった彼ら自身のお子様とも一緒になって楽しむ光景…目頭が熱くなる瞬間ですね。地域社会との絆:共鳴するハーモニーこの祭典によって構築された絆とは何でしょう?それはいわゆる『共同体』という概念でしょうか?› 地域活性化:› スポーツ振興:哲学的疑問:「しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?ただ過去だけ残した名誉なのか、それとも未来へ種播きを与える活動なのか?」...

日本橋開通記念日の意義と歴史

日本橋開通記念日は、日本の交通と商業の発展を象徴する重要な出来事です。この日は、江戸時代において初めて日本橋が開通したことを祝うもので、特に東京という大都市の基盤が築かれた瞬間とも言えます。日本橋は1616年に架けられ、その後数世代にわたり多くの人々や物資が行き交い、江戸から全国へとつながる交通路を形成しました。当時、この地域は商業活動の中心地として栄え、様々な商人や旅人が集まる場所となりました。日本橋は単なる物理的な橋ではなく、人々と文化、経済を結びつける象徴的な存在だったのです。その影響力は現在でも色濃く残り、日本各地への道路網が整備される契機ともなりました。勝利の風:この地の名誉の旅静かな水面に映る月明かり。その瞬間、日本橋はまさに歴史を語りかけています。風がそよぎ、その音色が古き良き時代へと誘います。「あの日、この場所で何が起こったのでしょう?」と思わず問いかけたくなるような情景です。開通当初、日本橋には無限とも思える可能性が広がっていました。夜明け前…想像してみてください。まだ薄暗い朝焼け。この土地で人々は新しい道筋への期待で胸を膨らませていました。「今日こそ新しい冒険の日だ」と誰もが心待ちにし、少しずつ光明が差し込んできました。その朝、日本中から集まった人々がお互いに挨拶を交わし、新たな出会いや別れ、夢見た未来への一歩となったことでしょう。子供の思い出帳現代では、日本橋周辺には多くのお店や観光名所があります。しかし、小さな子供たちにとってこの地域は冒険そのものです。「あそこにはおじさんのお店、お菓子屋さん、お土産屋さん!」と言いながら手を引っ張って走り回ります。その無邪気さや楽しげな笑顔を見るだけで、大人たちはあの日々を思い出します。そして、それぞれ心温まるストーリーや家族との絆、自分自身との対話など、多くの思い出も重ねていることでしょう。今もなお続くこの「絆」の営み。それぞれ異なる過去や文化的背景を持ちながらも、人々はここで共鳴し合っています。それこそ日本橋という「架け橋」が果たす役割なのです。技術革新と社会変化:未来への糸口近年では、自動車や公共交通機関など技術革新によって、人々や物資だけでなく情報まで迅速に運ばれる時代となりました。しかし、その根底には昔から続いている日本桥というシンボルがあります。歴史上、この場所は常に変化しており、新しい形態によって進化してきました。そして、それぞれ異なる世代との接点となっています。"今度また行こう" と約束した友達、その友達との会話、その中で生まれるアイデア…。それら全てもまた私たち自身につながります。地域社会と絆:そして次世代へ哲学的問い:「歴史とはただ過去なのか?」"しかし、歴史とは何なのでしょう?ただ単なる過去として忘却されてしまうものなのでしょうか?それとも私たち一人ひとりによって紡ぎ直され、新しい意味付けされた未来への道標になっているのでしょう?” ふっと考えてしまいますよね。この問い自体、生き続けるためには欠かせない要素なのかもしれません。”"私たちはどんな未来へ向かうべきなのだろう?” ...

フォーサイトの日の意味とその影響

フォーサイトの日は、毎年11月の第4木曜日に祝われる特別な日であり、未来へのビジョンや計画を考える重要性を認識する機会です。この日は日本国内で多くの企業や団体が集まり、未来予測や戦略的思考に関する議論が交わされます。これは単なるビジネスイベントだけでなく、社会全体が未来に対して責任ある行動を促進するための重要なステップでもあります。この日を設ける背景には、日本社会が直面しているさまざまな課題があります。少子高齢化や環境問題など、多岐にわたる問題は未来の日本に影響を与える可能性があります。そのため、このフォーサイトの日は、これらの課題について考え、解決策を模索するための出発点となっているのです。実際、日本政府もこの日を通じて国民と共に将来像を描くことに力を入れています。未来への扉:新たな可能性への目覚めフォーサイトの日は、その名の通り「先見性」を重視した日です。この日の活動には多様なセミナーやワークショップが含まれ、専門家による講演や意見交換が行われます。「何か特別なこと」が起こる前触れとして、多くの人々が集い、自らの視野を広げる貴重な時間でもあります。その瞬間、大きな会場では赤いカーネーションの鋭い香りと共に、人々が興奮した声で意見交換している様子が広がります。各自持ち寄ったアイデアは、新しい時代への鍵となるでしょう。そして、この日は「新たな可能性」を求めて歩み出す旅でもあると感じます。夜明け前…希望という名の光記憶は曖昧ですが、一度フォーサイトの日に参加したとき、多くの人々との出会いから得たインスピレーションは今も忘れられませんでした。壇上では、有名企業のお偉方から若手起業家まで幅広い世代・業種から集まった方々がそれぞれ自分自身と向き合う姿勢。それぞれ異なるバックグラウンドから生まれる想像力豊かな意見交換。この瞬間こそ、本当の意味で「希望」を育む場なのだと思います。さらに、その日の終わりには参加者全員によるネットワーキングタイムがあります。「夜明け前」という言葉通り、新しい関係構築や協力関係も生まれる大切な時間です。「私たちは皆、一緒になって未来へ向かって進んでいる」という実感を与えてくれる瞬間でした。子供の思い出帳:教育と未来フォーサイトの日にはまた特別プログラムとして、小学生や中学生向けのお絵かきコンテストも開催されます。「君ならどんな世界を見る?」というテーマで描かれる子供達の作品。その表現豊かな色使いや自由闊達さには、大人たちも驚きを隠せませんでした。それぞれ異なる視点から描かれる「未来」の姿—それこそ無限大なのだと思います。このように若者達にも自分自身で考える力、それこそ「先見性」が求められていることへの気づきを与えてくれる素晴らしい機会でもあります。光射す道:地域社会との結びつきこの日は都市部だけでなく地方でも盛んになっています。一部地域では独自路線として地元企業との連携プロジェクトなども進行し、「地域発展」に焦点を当てています。その取り組みを見るにつけ、「地域活性化」について一層深く考えさせられる瞬間です。また、それぞれ地域ごとの文化的要素—例えば郷土料理や伝統芸能など—も交えながら、この日の精神はより強固になっています。 そして…問い続けよう: “私たちは本当にその先を見ることができているのでしょうか? ただ夢見るだけなのか、それとも変革へ繋げる勇気ある一歩なのか?” </div...

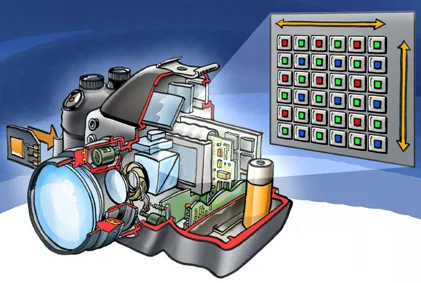

フォーサーズの日(日本): 技術の進化を祝う日

フォーサーズの日は、日本の歴史における特別な日であり、1945年8月6日に広島に投下された原子爆弾を受けた都市への追悼と平和の象徴として位置づけられています。この日は、過去の悲劇から学び、未来へ向けてより良い世界を築くための意義が強調されます。再生への道:広島と長崎が語る物語その日、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った。戦後、日本は傷つきながらも立ち上がり、その痛みを記憶として受け入れることで、新たな希望を育んでいきました。フォーサーズの日は、多くの人々が集まり、原爆によって失われた命を偲ぶだけでなく、未来への誓いも新たにする場となっています。夜明け前…静寂から響く祈り毎年、この特別な日に行われる追悼式では、人々が静かに犠牲者を思い出しながら祈ります。その光景はまるで夜明け前の静寂に包まれたようです。蝉しぐれが耳元でささやきかけ、大切な思い出を一緒に呼び起こします。そして、その瞬間、誰もが息をのむほど美しい灯篭流しが始まります。水面に揺れる無数の灯篭には、それぞれ一つ一つ亡くなった方々へのメッセージや願い事が込められており、その光は暗闇を照らす希望となります。子供の思い出帳:忘れてはいけない教訓フォーサーズの日は、単なる記念日ではありません。この日は新しい世代へ向かう教育的な意味合いや教訓も持っています。学校ではこの日の重要性について授業が行われ、生徒たちは原爆や戦争について考え、自分たち自身も何かできることはないか、と問い続けます。それはまさしく未来へ繋ぐ大切な一歩です。感情的共鳴:心と心で繋ぐ瞬間広島市内では、この特別な日には多くのお客様や観光客も訪れます。それぞれ異なる背景や文化を持つ人々ですが、一緒になってその瞬間に立ち会うことによって、お互いにつながり合います。そして、その中には悲しみだけでなく、人間同士がお互いや故郷への尊敬や愛情を感じ取れる空気があります。このようにしてフォーサーズの日は、多様性という名のお祝いでもあると言えます。歴史的背景:痛みと再生の交差点This day has its roots in one of the darkest chapters of human history, and it serves as a reminder of the catastrophic consequences of warfare. The atomic bombings that took place during World War II left an indelible mark on not just Japan, but the entire world. The devastation experienced in Hiroshima and Nagasaki became symbols of destruction, yet they also became catalysts for peace movements globally.風化させないために:私たちのできること私たちは、この日の意義や過去から学んだ教訓を書き換えることなく、次世代へ受け継ぐ責任があります。「もう二度と同じ過ちを繰り返してはいけない」という強烈なメッセージ、それこそがフォーサーズの日から得られる真髄です。その意味でも、この日は単なる追悼行事だけではなく、自分自身や社会全体への問い直しでもあるわけです。哲学的問い:勝利とは何か?"しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?"The essence of Forsar's Day lies not only in remembering the past but also in reflecting on our role in shaping a peaceful future...

飛騨高山雛まつり:日本の伝統文化と美しい雛人形の祭典

飛騨高山雛まつりは、岐阜県高山市で毎年行われる伝統的な祭りです。この祭りは、ひな人形を飾ることで女の子の健やかな成長を願うものであり、春の訪れを祝う重要な文化イベントとして地域に深く根付いています。毎年3月に開催され、多くの観光客が集まり、その美しさに魅了されています。歴史的には、この祭りは江戸時代から始まり、当時の貴族たちが自宅でひな人形を飾って祝ったことが起源とされています。特に飛騨地方では、美しい木工品や手工芸品が多く作られており、その影響で独自のスタイルが育まれました。また、ひな壇に飾られるひな人形は、ただ美しいだけではなく、それぞれの人形には特別な意味や物語があります。そのため、この祭りは単なるイベント以上のものとなっています。春風に乗せた願い:色と香りの饗宴春になると、高山には桜の香りとともに新しい命が芽吹きます。そこに漂う甘い花粉症気味な空気感。そうした中で、高山市内ではひな人形が各家々や店舗で並びます。赤い毛氈(もうせん)の上には、人々によって大切に選ばれた優雅なしつらえたひな人形が整然と並べられ、それぞれ異なる装束を纏っています。それはまるで彼女たち自身が生きているかのようです。そして、その瞬間、誰もが息を飲みます。夜明け前… 繁栄への祈願祭りの日、大勢のお客さんが街角から街角へと移動しながら、人々との温かい交流があります。「ああ、この香ばしい焼き魚!」「このお団子も絶品だね」と耳打ちし合いながら食文化にも親しむ。この様子を見るだけでも、高山という町全体が祝福されていることを感じさせてくれる。そして、人々は古き良き伝統を守っていることへの誇りも抱いています。子供の思い出帳:受け継ぐ文化飛騨高山雛まつりでは、多くの場合、小さなお子さん連れのお母さん方がお孫さんたちへその由来や意義について教えています。「昔、おばあちゃんもこうして遊んだんだよ」と微笑みながら語る声。その背後には過去から現在まで続く家族愛や絆があります。このようにして、世代から世代へ受け継がれてゆく文化こそ、本当の意味で「宝物」なのかもしれません。また、この祭典は地域社会全体にも重要です。地元住民、自営業者、小売店など、多数のお店や家庭によって支えられており、一緒になって盛大なお祝いをしています。そのため、お客様だけでなく地域住民自身にも喜びとなります。この繋がった心こそ、高山市民のみならず日本全体へ流れる「和」の精神でもあるでしょう。星降る夜… 未来への希望A音楽隊による演奏もこの時期欠かせない存在です。これまで築いてきた歴史ある音楽文化との融合によって、新旧交わった新鮮さがあります。一緒になった歌声や太鼓音色は、一晩中響き渡ります。それぞれ感じ取る感情・想い出などすべて一緒になれば、この日こそ本当に特別になるでしょう。またこの日から新しく始めようという希望にも溢れていると思います。()しかし、本当に私たちは何か大切なことについて考えていますか?過去から未来へ続いてゆくこの素晴らしい時間、それとも一瞬一瞬抱いた思いや懸念だけなのでしょうか?それとも、自分達自身という存在そのものなのかもしれませんね…。その背景には壮大なる自然美しさそして知恵知識技術スピリット最終的最善策…何より私達一人一人(あなた)がどんな想い抱えて進むことでしょう?是非考えて見てもいいと思います!...

寒食節:春を迎える中国・韓国の伝統行事

寒食節(Han-shi Jie)は、古代中国の春秋時代に起源を持ち、祖先を敬い、先人たちの教えを思い出す日として重要な意味を持っています。この祭りは特に清明節と関連付けられており、毎年春に訪れます。主に中国や韓国で祝われるこの日には、人々は火を使わず冷たい料理を食べ、亡くなった親族や先祖への感謝の意を表します。この慣習は、中国の文化的背景だけでなく、韓国にも深く根付いています。寒食節の由来は、中国の伝説的な人物である「介子推」に関連しています。彼が国王から逃れるため、自らの肉を切り取って飢えている王に与えた後、その報酬として山中で自ら火葬されたという逸話があります。この出来事がきっかけとなり、人々は彼を偲んで火を使わず冷たい食事だけを摂ることになりました。こうして形成されたこの伝統行事は、時が経つにつれて儀式的な要素や家族との結びつきを強化する重要な日として位置づけられました。静寂なる調和:歴史の中で生き続ける風寒食節では、多くの場合、お祝いには粽(ちまき)や果物、野菜などが用意されます。そして、その日は家族が集まり故人について語り合う時間でもあります。「赤いカーネーションの鋭い香り」が漂う中、祭壇には様々な供物が並べられ、その周囲では笑い声とともに過去へと思い馳せる時間が流れます。家族団欒の日でもあり、この日は一緒に過ごすことで互いへの感謝も新たになります。韓国でも同様に、「설날」(ソルナル)などと同じように重視されているこの日ですが、「추석」(チュソク)とはまた違った側面があります。ここでは特別なお餅や穀物類がお供えされ、ご先祖様への感謝や祈願が捧げられることもあります。また、それぞれ地域によって異なる伝統行事も存在し、それぞれが独自の文化的色合いを持っています。夜明け前… 目覚める心2012年には、多くの地域で大規模な寒食祭りが開催されました。その年、中国北部では特に盛大なお祝いがおこなわれ、人々は遺族との絆やコミュニティとの結束感を再確認しました。朝早くから街角では「花火」の音色や「楽器」の演奏声が響き渡ります。「柔らかな太陽光」が照らす中、人々は自然へ還ることで清めてもいました。そして、一緒に歌った民謡によって心も一つになる瞬間です。K-POPブームによって若者達にも人気となった韓国では、この伝統行事への参加人数も増加し、新しいスタイルのお祝い方法も生まれてきました。一方、中国でもスマートフォンアプリ等によってリモート参加型のお祝い方法等新しい試みも登場し続けています。子供たちと思い出帳:未来への架け橋C子供たちもしっかりと伝統行事について学んできています。「おばあちゃんから聞いたあの日」のようなお話という形で引き継ぎながら、新世代へその価値観について教える姿勢があります。それぞれ家庭内でも工夫して作った料理などがお披露目されたりして、「美味しさ」を通じて楽しむことにも力点が置かれるようになりました。それこそ子どもの笑顔こそ、この日一番嬉しい風景です。 未来へ繋ぐ祈願:文化受継ぎゆく道程 そしてさらに、この祝日の意味合いや価値観は未来へ繋げてゆこうとする動機づけとなります。我々自身も多世代共存社会という考え方から見ても必要不可欠と言えるでしょう。このようなお祭りごとは単なる儀式以上、“思いやり”そのものなのです。私たちは互いへの関係性・愛情及び尊重する気持ちこそ、本当 の意味として記憶するべきなのかもしれませんね。しかし私たちは何処までその歴史・想いや知恵・温もり を残してゆくだろうか?ただ受容れるだけなのでしょうか?それとも次世代へどんな種蒔きをしたのでしょうか?本当に勝利とは何なのだろう?それとも単純な記憶止まりなのだろうか… ...

愛林日:日本の文学界の巨星

愛林日は、日本において特に森林や自然環境の大切さを再認識する日として知られています。この日は、森林を保護し、環境を守るための意識向上を図ることが主な目的です。1898年から1949年まで続いたこの取り組みは、戦後の日本における自然保護運動や環境政策にも深い影響を与えました。緑の中で語られる夢:心と木々の調和愛林日の設立背景には、明治時代から続く産業発展への懸念がありました。急激な工業化が進む中で、森や山が次第に姿を消し、人々は「緑」を失っていった。そのため、この日が定められたことで、多くの人々が木々と自然との関わりについて考えるようになりました。赤いカーネーションの鋭い香りと共に、森を歩くことは心に安らぎをもたらしました。古き良き日々…風景画家たちが描いた理想郷この時期、日本では多くの風景画家や作家たちによって美しい自然が描かれ、その重要性について語られるようになりました。「私は森で生まれ育った」と語る彼らは、その言葉で私たちに忘れてはいけない記憶を呼び起こします。それはまさしく、「古き良き」日本への回帰でした。緑あふれる日常…子供たちのお遊び場子どもたちは、大樹の日陰でかくれんぼしたり、小川で魚を追いかけたりして遊ぶ姿を見ることができました。「ここには何でもある」と言わんばかりに、彼らはその小さな世界で無限大の夢を見ることができました。愛林日は、大人だけではなく子供にも森とのつながりを感じてもらう機会となりました。枯木から学ぶ…再生への道筋戦後、日本社会は経済復興へ向けて走り始めました。しかし、その影響でまたもや森林伐採という悲劇的な状況が引き起こされてしまいました。この時期、多くの活動家たちが「もう一度立ち上がろう」と声を上げ、自分たち自身だけではなく未来世代へ繋ぐためにも活動しました。「美しい国」を求めて、それぞれ持つ小さな種子から新しい命へと変化していったことでしょう。光明への希望…市民運動として広まった愛林日1950年代以降、この愛林日の概念は市民運動として根付き始めました。全国各地では植樹祭や清掃活動など多様なイベントがおこなわれ、「私たちは地球という大海原につながっている」という意識づけも浸透していきます。その瞬間、誰もが息を呑みながら、自身と自然との関係性について考え直す機会となりました。未来へ架ける橋…次世代へのメッセージ今日では、愛林日は単なる記念日ではなく、「未来への約束」の象徴とも言えます。皆さん、一緒になって山へ出かけ、新鮮な空気とともに生命力あふれる木々と触れ合うことで、自分自身も癒され、新しい視点で世界を見ることになるでしょう。そして、この経験こそ次世代につながる貴重なメッセージなのです。A question of existence... What is the essence of harmony with nature?しかし、本当に「調和」とは何なのでしょう?それはただ自分一人だけ得るものなのか、それとも全て生き物と共存する道なのでしょう?これから先、私たちはその答え探し続けて行かなければならないでしょう。それこそ愛林日の意味なのです。...

ペルー日本友好の日: 友好関係を祝う特別な日

ペルー日本友好の日は、日本とペルーの間に築かれた深い友情を祝う特別な日です。この日、毎年9月23日に、両国の人々はお互いの文化や歴史を振り返り、相互理解を深める機会を持ちます。これはただの記念日ではなく、歴史的背景に根ざした重要な出来事として位置づけられています。ペルーには、多くの日本移民が住んでおり、その歴史は1899年まで遡ります。当時、日本から数百人の労働者が南米へと渡ってきました。彼らは甘蔗畑や農場で働きながら、新しい土地に根を下ろし、独自の文化を育てていきました。この移民たちがもたらした影響は計り知れず、美味しい寿司やラーメンなど、日本料理がペルー料理として定着する一因となりました。1973年には、両国間で正式な外交関係が樹立され、それ以来友好関係がさらに深まりました。さまざまな文化交流イベントや教育プログラムが展開され、お互いに学び合う素晴らしい機会となっています。このような背景から、この日は特別な意味を持つようになったのです。友情という絆:心温まる交流初秋の日差しが優しく照らす中、日本からのお菓子や伝統的な音楽によって彩られた祭りでは、人々が笑顔で集まります。赤色と白色で飾られたブースには、日本庭園を模した景観も広がっていて、その美しさに誰もが目を奪われます。「ここには温かい心があります」と言わんばかりに、お茶会や書道体験コーナーでは、人々同士がお互いに触れ合う姿があります。この日は特別だからこそ、大切な時間を過ごすことになります。「私たちは一緒だ」という思いで満ち溢れている瞬間、その背後には祖先から受け継ぐ尊重と感謝があります。そしてその感情こそ、真実なる友情という名の絆なのです。光輝く未来へ:新世代への希望この記念日において、多くの場合現地校などで行われる文化発表会も見逃せません。若者達は日本舞踊や歌などを披露し、それぞれ異なる国籍でも共通点を見出すことから始めます。その姿を見る度に、「未来への希望」が感じ取れるものです。「私たちはあなた方とともに歩む」と言いたげな彼ら若者達。それぞれ異なるバックグラウンドでも、新しい物語を書こうとしているその瞬間、一つになる力強さがあります。夜明け前…新しい歴史を書き継ぐために「私たちはどんな時でも信じ合う」 Nihon e no shinjitsu no shinrai. (日本への信頼) これまで数多くあった歴史的事件によって、この二国間はつながり続けています。しかし、新しい道筋を書くためには、常につながり続ける努力も必要です。その努力こそ、一歩ずつ信頼というものにつながります。そしてその結果、生まれる未来とは何でしょう?子供たちの日記帳:想像力豊かな出発点「あなたのお父さん、お母さんはどんな人?」 子供達同士が分かち合う物語、それぞれのお父さん、お母さんについて。今日ここで触れ合った楽しみ。それこそ直感的なる共鳴とも言えます。 - 食べ物について話し合ったね! (寿司?タコス?) - なぜそんなもの食べるんだろうね.....

清水寺で祝うみずの日:日本の伝統と美しい景観を楽しむ

清水寺は日本の京都に位置し、世界遺産にも登録されている著名な寺院です。この美しい建物は、794年に創建され、日本の文化と歴史の中で重要な役割を果たしてきました。特に、清水寺はその壮麗な舞台や四季折々の風景によって、多くの人々を魅了しています。毎年多くの観光客が訪れる場所でもあり、その背景には仏教信仰が深く根ざしています。また、「みずの日」は毎年7月1日に設定されており、水資源や水環境について考える日として重要視されています。この日は、日本全体で様々な活動が行われ、人々が水の大切さについて再認識する機会となっています。清水寺もこの「みずの日」に関連する活動を行っており、その意義は非常に深いものがあります。流水の響き:心を癒す聖地清水寺では、美しい音色で流れる川や滝の音が訪れる人々を包み込みます。その音色はまるで心に響くメロディー。訪れた際には、冷たい風とともに流れ落ちる水音を感じることができ、それによって心身ともにリフレッシュされる感覚があります。「みずの日」を迎える前後には、この場所でも特別な行事や儀式が行われ、水への感謝と大切さを伝えています。夜明け前…新たな始まりある夏の日、「みずの日」直前、まだ薄暗い早朝。静けさの中で目覚めた清水寺では、僧侶たちが早朝のお勤めを始めていました。その瞬間、山から流れ出る冷たい霧が静かに舞い上がり、美しい庭園とのコントラストとなります。朝陽が昇り始めるにつれて、その温かさと光輝きがこの聖地にも浸透していきます。そして、その瞬間こそ、人々は「これから新しい一日、新しい気づきを迎えるんだ」と思うことでしょう。子供の思い出帳:家族で過ごした時間昔ながらの風景という言葉そのもの、あふれる緑と古びた木造建築物。そして、この場所では多くのお子さん達も成長し、大切な思い出を作ります。「ここで家族皆んなで手を合わせ、水への感謝を伝えよう」と言った声。それぞれのお子さん達は、自分自身も参加しているという実感から笑顔になります。それはまさしく次世代へ受け継ぐべき大切な価値観です。このような場面こそ、「みずの日」が持つメッセージでもあります。歴史的背景:自然との調和古来より日本では、水とは命そのものでありました。昔から神聖視されていた河川や湖沼、それらに由来する祭りや儀式によって、人々は自然との共生について学んできました。また、日本各地には、水神(ミズカミ)として崇拝される存在もあります。そのため「みずの日」というイベントには、日本人なら誰でも共鳴できる要素があります。結論:命となりゆくものそれぞれ持つ豊かな記憶"勝利とは何か?ただ単なる記憶なのか、それとも未来への希望なのか?"The question remains, as we reflect on the importance of water in our lives and the cultural significance attached to places like Kiyomizu-dera. Through events like “Mizu no Hi,” we are reminded that each drop of water is a connection—a reminder of the past, an acknowledgment of the present, and a nurturing for the future....

いんげん豆の日:隠元禅師の教えと日本の食文化

いんげん豆の日は、毎年5月29日に日本で祝われる特別な日であり、江戸時代に中国から日本に伝わった隠元禅師を偲ぶ日です。隠元禅師は、その名の通り「隠元」という名で知られる人物で、徳川幕府によって招かれた初めての中国僧侶の一人です。彼は、仏教だけではなく、日本における農業や料理文化にも多大な影響を与えました。この日は特にいんげん豆と結びついており、隠元禅師がもたらした栽培方法やその豊かな味わいを称賛する意味合いがあります。江戸時代から続くこの伝統は、日本の食文化における重要な一環として根付いており、多くの家庭ではこの日にはいんげん豆を使った料理が用意されます。また、この日は感謝の気持ちを持ちながら祖先や故人を偲ぶことでも知られています。豊穣の実:隠元禅師への感謝の証さて、そんな日には色々ないんげん豆料理が作られます。香ばしい炒め物や甘さ控えめのお浸しなど…。台所から立ち上る甘みと塩味が混ざり合う香り、それはまるで昔話に出てきそうな風景そのものです。この日はただ食べ物を楽しむだけではなく、自分たちがどれだけ恵まれているか再認識する時間でもあります。夜明け前…ある年、早朝目覚まし時計も鳴らない静寂な時間帯、その日は特別でした。「今日は何作ろうかな」と思いつつも、自分自身も幼少期に母親が丁寧に手間暇かけて作ってくれたいんげん豆のお浸しや煮物を思い出しました。その瞬間、ふっとあの日々の温かさが胸によみがえります。子供の思い出帳私は当時、小さい手で皿を運びながら、「これ美味しい!」と笑顔になっていたことを鮮明に覚えています。その日の夕食には家族全員集まり、丸ごとの白ご飯と共にテーブルいっぱいに並べられていた色とりどりのお皿たち。中でも、大好きないんげん豆のお浸しは、その緑色がなんとも新鮮でした。今では私も親となり、その光景は子供にも受け継ぎたいと思っています。「今日はいんげんな日だよ」と言葉少なめながら告げながら、一緒に料理する楽しさ。それこそ、多世代につながる大切な文化ですね。このようにつながっていることで、「忘れることのできない絆」が育まれている気もします。風味深き時空:歴史的背景隠元禅師とは誰だったのでしょう?彼は1661年、中国福建省から来日しました。当時、日本では仏教だけでなく、新しい農業技術や生活スタイルにも興味津々でした。そして、この優雅なる僧侶は日本人初となる野菜栽培法について知識と技術を持参していました。それゆえ、多くの寺院や民衆へ教育活動を行う中で広まったという訳です。また、それまで食べられていた根菜類とは異なる、新しい穀物として注目されました。小さなしずく…また、この日は雨季前触れとも言われています。そしてそれゆえ、「粒あたり約500粒」という形状通り、一粒一粒には無限大にも思える潜在能力があります。一見小さいですが、この目立たぬ存在こそ強靭さ、不屈不撓さなど象徴的です!周囲のみんなへ、美味しさだけじゃなく生命力すら感じ取れる不思議なお豆なのですね。Beyond the Plate: Contemporary ReflectionsThis celebration has transcended mere culinary traditions. Schools often engage children in cooking classes on this day, emphasizing the importance of agriculture and its connection to culture. Children get their hands dirty as they plant seeds, witnessing firsthand the growth process that comes with patience and care.A Scent of Nostalgia...

シーサーの日とは?沖縄の文化を楽しむ特別な日

シーサーの日は、沖縄県で特に重要な日として祝われています。この日は、シーサーという伝説的な生き物を称えるために設けられています。シーサーは獅子と犬を掛け合わせたような姿を持つ守り神であり、家や村を守る役割を果たしています。彼らは悪霊や災いから人々を守り、繁栄や幸運をもたらす存在とされているため、その重要性は計り知れません。この習慣の起源は古く、琉球王国時代に遡ります。当時、人々はシーサーがその力によって悪霊から身を守ってくれると信じていました。特に台風や自然災害が多い地域では、この信仰が一層強まったと言われています。また、多くの家庭では屋根の上にシーサー像が置かれ、その目立つ姿が訪れる人々に強い印象を与えます。歴史的には、沖縄地方の祭りや行事にも深く結びついており、人々の日常生活にも浸透しています。勝利の風:この地の名誉の旅沖縄には「勝利」と「名誉」の象徴として、多くの場所で見られるシーサーがあります。その頑丈な姿勢と威厳ある表情は、何世代にもわたり人々に勇気と希望を与えてきました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った中で、多くのお祝い行事が開催されることもあります。この日に家族や友人と共に集まり、それぞれのお気に入りとなったシーサーフィギュアについて語ることも、大切な慣習です。夜明け前…夜明け前、この日は静かな儀式から始まります。地域住民たちは朝早く起きて、自宅周辺や共同体センターなどで清掃活動から始めます。そして、その後には心温まる祈りが捧げられます。「今日も平和でありますように」と願う声が響き渡ります。その瞬間、誰もが息をのみ、自分自身への思いや未来への期待感につながっていること感じ取ります。子供の思い出帳また、この日は子供たちにとって特別でもあります。学校ではシーサーモチーフによるアート作品作成など様々なアクティビティがあります。「これは私のお気に入り!」という声も聞こえてきそうです。そして子供たちはそれぞれ自分だけの物語を描いています。一枚一枚、新しい発見とも言える経験となっています。それぞれの日常生活へ持ち帰ることで、「私はこれまで知らなかった大切なもの」を知っていくことでしょう。文化的背景:青空舞う下で沖縄独自の文化背景には、中国から伝わった影響などがあります。このため、日本全体とは異なる独特な習慣や儀式も多様です。そして、それぞれ季節ごとの祭典によって色鮮やかさが増して行きます。「あぁ、もう春だ!新しい始まりだ!」という声まで聞こえてきそうです。また、多種多様なお料理とも結び付いています。例えば、お祝いごとの際には郷土料理として豚肉料理なども振舞われ、一緒になって味わう楽しみがあります。哲学的問い:あなたならどうする?Ayu(あゆ)の流れる川辺では、「守護者」という概念について考えさせられることがあります。しかし、本当に「守護者」として存在するとは何なのでしょうか?私たち自身がお互いへ寄り添うことで初めて意味ある存在になるのでしょうか。それとも過去から受け継ぐ信仰そのものなのか…。それぞれ考え方は違うかもしれません。ただ、「シンプルなのだけど奥深い」その部分こそ、本当になるほど感じてもいいと思います。エピローグ:記憶として残すべき価値This special day can be a reminder to us all that protecting our homes and communities extends beyond physical symbols. It calls us to explore the depth of our relationships and how we connect with one another, just as the Shisa does in its role as guardian. So, what are we waiting for? Let’s celebrate not only Shisa Day but every day of connection, respect, and shared history....

葉酸の日の重要性と妊婦への影響

毎年4月6日は日本で「葉酸の日」として知られています。この日は、妊婦や女性の健康における葉酸の重要性を広く認識し、啓発することを目的としています。葉酸はビタミンB群に属し、特に胎児の成長や発育には欠かせない栄養素です。妊娠初期に十分な量を摂取することで、神経管閉鎖障害などの先天異常リスクを低下させることができるため、その役割は非常に大きいと言えます。この日が設けられた背景には、日本国内での妊婦による葉酸不足が指摘されたことがあります。厚生労働省は2000年から「妊娠を考える女性への葉酸摂取」を推奨しており、その流れが続いています。また、健康教育プログラムも展開されており、多くの医療機関でも講習会や情報提供が行われています。緑色の希望:新しい命への架け橋春風が優しく吹く中、新緑に包まれた公園で笑顔を交わす母たち。その背後には、小さな命への希望と期待が詰まっています。そこで私たちは、この日常的な風景から「葉酸の日」というテーマへとつながります。特に、日本ではこの時期、桜も散り始め、新しい生命誕生への季節感が漂う頃です。「ママになるってどんな気持ち?」そう尋ねられると、大抵の場合は小さなお腹を撫でながら微笑むでしょう。しかし、その裏には不安や期待、そして栄養管理について考える時間も存在します。それこそ叶うならば、この子どもが元気で無事に育つためには何が必要なのか、自問自答する瞬間なのです。夜明け前…健康という光明ある静かな朝、一人の女性は目覚めました。「今日から私のお腹には新しい命が宿っている」と心躍らせます。その瞬間、彼女は医者から言われた言葉を思い出しました。「妊娠前から積極的に葉酸を摂取しましょう」。薄暗い部屋の中でも、このアドバイスは彼女自身だけでなく、お腹の赤ちゃんにも深く響いていました。冷蔵庫を開けてみれば、緑色のお野菜—ほうれん草やブロッコリー— が目につきます。「これだ!これなら食べよう」と心強い決意。朝食としてサラダボウルいっぱい分盛り付け、それを見るだけでも幸せな気持ちになりました。しかし、それだけでは足りないとも思った彼女は、「サプリメントも必要だわ」と再び気づきました。そして、一口一口大切に味わうその食事こそ、新しい生命へ捧げる愛情表現だったと言えます。子供の思い出帳:未来へ繋ぐ希望「私のお母さん、お父さんのおかげで私は今ここにいます」Aikoという名の少女。この日の記憶はまだ幼いため曖昧ですが、大好きなお母さんがお菓子作りするとき、「ママ、そのクッキー、美味しくなる?」と訊ねていた時分。それがお母さんによって選ばれる材料—全粒粉やナッツ類、そして少しだけ入ったほうれん草— すべて叶えていることなど全然知らず。ただただ、お菓子作りというワクワク感のみだったのでした。そして出来上がったものを見ると、「あ!これはどう見てもただのお菓子!」と思いつつ口いっぱい頬張りました。Aiko自身もまた、大人になった頃、この日の記憶から得た教訓・知識を後世へ引き継ぐことでしょう。「そんなところにも栄養価あるよ!」など、とても自然体で教えてあげたいと思っています。それこそ、本当に本当に大切なメッセージだからです。そしてその思い出帳こそ、新しい命との絆とも言えます。結論:果実とは何か?それとも芽生えへの道筋?「果実とは何か?それとも芽生えへの道筋?」日本で定められている「葉酸の日」は単なる日付ではなく、人々の日常生活や文化的背景にも深く根ざしています。この日について考える時、自身のみならず他者へ意識的になることで、新たな生命育成について真剣になる機会となります。そして未来世代へ受け継ぐためには、一歩踏み出す勇気と知恵、それこそ愛情溢れる選択肢・環境整備へ向かわねばなりません。それぞれ一人ひとり違う想いや願望があります。しかし共通して確信できる点。それこそ私たち皆んな共存共栄しているということです。無数ある声——心地よいものもあれば苦悩深いものまで——しかし最終的には一つになります。この世界ではより良く変化させようとしてお互い支え合って進む力がありますので。」...

出来事

2021年 - 奈良県斑鳩町の法隆寺で、聖徳太子の1400回忌法要が始まる。3日~5日まで。

2020年 - 数学の未解決難問「ABC予想」を証明したとする望月新一教授の論文が専門誌に掲載されると、京都大学が発表。

2018年 - この年にロサンゼルス・エンゼルスに移籍した大谷翔平がMLB移籍後初ホームラン。

2018年 - YouTube本社襲撃事件: アメリカカリフォルニア州北部サンブルーノのYouTubeの本社で発砲事件が発生。女性3人が銃で負傷し、容疑者は自殺した。

2017年 - 2017年サンクトペテルブルク地下鉄爆破テロ事件: ロシア、サンクトペテルブルクの地下鉄で自爆テロ事件が発生。14人が死亡し、数十人が負傷した。

2010年 - iPadの初代モデルがアメリカ合衆国で販売開始。

2007年 - フランス国鉄のTGV POSを使用した特別編成による試験運行において、鉄輪式世界最速記録である574.8km/hを達成。

2001年 - 静岡県中部地方でM5.1、最大震度5強の地震が発生。

2000年 - 北京大学が、北京大学医学院を再び吸収合併する。

1997年 - 山梨リニア実験線でのリニアモーターカー走行実験が開始。

1996年 - アメリカ空軍IFO-21便墜落事故が起こる。

1991年 - 湾岸戦争: 国連案保理決議687が決議される。

1985年 - 群馬県多野郡中里村(現在の神流町)で、日本初の恐竜の足跡が発見される。

1982年 - 石川県七尾市石崎町と同市能登島半浦町を結ぶため、七尾湾に架橋された能登島大橋が開通。

1980年 - 冷泉家秘蔵の古文書等が初めて公開。(冷泉家時雨亭文庫)

1979年 - 中華人民共和国が中ソ友好同盟相互援助条約の廃棄をソ連に通告。翌年4月失効。

1971年 - NETテレビ(現在のテレビ朝日)で『仮面ライダーシリーズ』第1作である『仮面ライダー』の放送開始。

1968年 - マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが"I've Been to the Mountaintop"の演説を行う。

1966年 - 同年3月31日打ち上げられたソ連の月探査機ルナ10号が、月の周回軌道に投入され、世界初の地球の孫衛星(衛星の衛生)になる。

誕生日

死亡

2024年 - ヴィトゥス・フオンダー、カトリック教会司教(* 1942年)

2023年 - ナイジェル・ローソン、政治家、英国第64代財務大臣(* 1932年)

2022年 - ヤミナ・バチル、映画監督(* 1954年)

2021年 - 東孝、武道家、大道塾空道創立者(* 1949年)

2021年 - 三好徹、ジャーナリスト、作家 (* 1931年)

2021年 - 田村正和、俳優(* 1943年)

2020年 - C・W・ニコル、作家、環境活動家(* 1940年)

2016年 - チェーザレ・マルディーニ、サッカー選手、指導者(* 1932年)

2014年 - レジーヌ・デフォルジュ、小説家(* 1935年)

2012年 - チーフ・ジェイ・ストロンボー、元プロレスラー、1994年WWE殿堂(* 1928年)