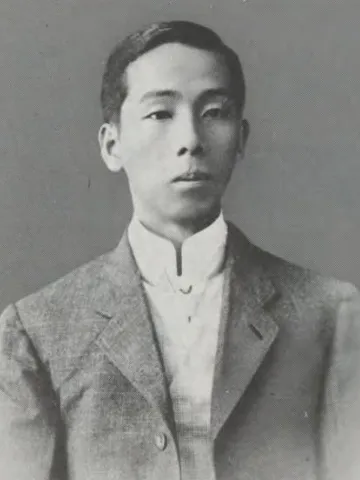

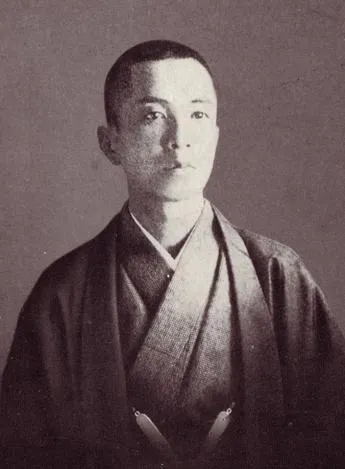

生年: 1879年

氏名: 長塚節

職業: 歌人、小説家

没年: 1915年

長塚節日本の詩と小説の架け橋

年静岡県で生まれた長塚節彼はその名を歴史に刻むためにこの世に舞い降りたしかし彼の人生は平坦ではなく数の試練と挑戦が待ち受けていた彼が子供の頃から詩への関心を抱いていたことは多くの人には知られていない事実だ

幼少期長塚は母親から古典文学を教わりその中で感受性豊かな心を育んだそれにもかかわらず彼が本格的に文筆活動を始めるまでには多くの苦悩と葛藤があった青年期には学校教育とは別に自身で文学について学び続けその過程で詩人としての道を模索した

年初めて短編小説が掲載されたことで一歩踏み出すこととなったしかしこの成功もまた一時的なものでありそれ以降しばらくは厳しい時代が続いたおそらく当時の社会情勢や自らの生活環境が影響していたのであろうその後年になってようやく自費出版による詩集愛と想像を発表この作品は彼にとって重要な転機となった

文学界への登場

その後も長塚節は多様な作品を書き続け日本文学界へ着実に足場を固めていった皮肉なことに新進気鋭ながら批評家たちから冷遇されることもしばしばだったしかしそれにもかかわらず彼自身のスタイルや視点への信念は揺るぎなく独自性溢れる作品を書くことになった特に自然や日常生活について描写する力は多くの読者から支持された

年代になるとその名声はいよいよ高まり旅人や猫など短編小説が多く読まれるようになり一部では流行作家として認知されつつあったしかしその背後には孤独感や自己との戦いという深淵なテーマも息づいていたと思われる

多面的な創作活動

また小説だけでなく歌人としても評価され多方面で才能を発揮したただ言葉を書くことだけではなく自身の日常生活とも密接につながっている題材について描写することで自分自身との対話を試みていたとも考えられる例えば春雨という詩には人間存在への疑問や自然との調和について深遠な視点が含まれているその一方でこの作品を書いた際には私生活でもさまざまな葛藤を抱えていただろうそれでもなお美しい言葉を書き続けた事実こそ彼自身内面との戦いだったと言えるかもしれない

晩年と遺産

年歳という若さでこの世を去った長塚節その死によって多くのファンや同業者たちは驚愕し大きな喪失感を抱えただろうそして今なお語り継がれている彼の記事や短編小説生涯経験した全てが日本文学史上重要な一部として位置づけられているそれにもかかわらず未完結だった物語や未発表だった作品群を見る限りおそらく長塚自身もさらなる創作意欲不完全燃焼の日だった可能性すらある

現代への影響

今現在でも長塚節から受け取れるメッセージや価値観は決して色褪せないそれどころか新しい解釈によって再評価される局面さえ見えているこのように考えると近代日本文学へ与えた影響力だけではなく人の日常生活そのものにも光射すようなしっかりした基盤となっていると言えるだろうまた今日でも美と孤独をテーマにした作品群はいまだ多く触れ合われ新しい形で受け継がれているそれゆえファンたちによって祭り上げたり新しい解釈によって新生する可能性すら孕んでいると言えるだろう

時代との接点

全盛期とも言われる今日若者たちは昔ながらとは異なる形態表現でも個人的・共感的体験談リフレクションを書くようになっているこの傾向は高名作家ゆえ特権化された言葉のみならず多様な人の日常そのもの要素へアクセスできる新時代報告書的役割まで果たしてしまう状況なのだそしてもしかするとこの新しいトレンドこそ従来型文芸活動とはまた異なる次元・色彩・味わい豊かな世界観新文化圏形成へ繋げたい意図なのかもしれないつまり日本文化全体へ持つ潜在的リソースとも位置付け得そうだからこそ