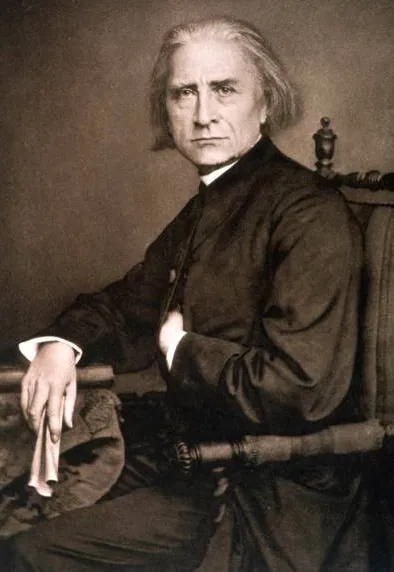

生年月日: 1887年

名前: 長谷川かな女

職業: 俳人

死亡年: 1969年

年 長谷川かな女俳人 年

年日本の小さな町に長谷川かな女が生まれた彼女の誕生はその時代の女性たちにとって文学や芸術が男性中心であった社会において一筋の光明をもたらすものとなるべく運命づけられていたしかし幼少期は彼女にとって容易ではなかった家庭環境は厳しく特に女性として自由を求めることは困難だったそれにもかかわらず彼女は文学への情熱を忘れず心の奥底で育て続けた

青年期になるとかな女は俳句という独自の表現方法に魅了され始めた日本古来の伝統芸術である俳句は当時高齢者や男性中心の活動と見なされていたがそれでも彼女は挑戦することを選んだそしてそのスタイルは周囲から注目を集め始めたしかし多くの人がこの新進気鋭の女性俳人を受け入れることには抵抗感があった

最初はいかなる賞賛も得られないまま自身の日常生活や自然からインスピレーションを得て作品を書き続けた年代になる頃にはその詩的才能が開花し多くの文人や評論家から高い評価を受けるようになったその過程で出会った仲間との交流特に他流派との対話が彼女自身を成長させただろう

かな女には声と呼ばれる個性的なスタイルがあった言葉一つ一つには深い意味合いと感情が込められており多くの場合それは自然や日常生活から引き出されたものであったしかし皮肉なことにこの声は世間一般には理解されないこともしばしばだったこの短い言葉にどれほど多くの意味が隠されているかと思わざるを得ない作品も多かった

彼女自身おそらく成功した自分とは裏腹に不安感とも戦っていたと思われるそれでも俳句を通じて表現した内容こそ自身の存在意義だったそしてその後多く 芸術家や作家との交流によってさらに刺激されながら創作活動を続けこの道で自身しか持ちえない独自性と言えるスタイルへ進化して行った

年長谷川かな女という名前だけではなくその背後には膨大な作品群と影響力それこそ日本文学界への贈り物とも言える存在として幕を下ろすこの瞬間人は驚愕しながらも心中ではその功績について語り継ぐ準備をしているようにも思えた待望のお祭りが終わり人の日常へ戻る際一瞬だけでもその存在意義について考えざる負えなくなる

しかし今日でも日本各地では俳句イベントなどで彼女へのオマージュを見る機会がありますその名作はいまだ多く解釈され続けかな女という名前は永遠とも思える印象として生き残っていますその影響力および現代社会への波及効果皮肉にも彼女自身よりも広範囲になっている可能性さえ感じさせます今日も誰かによって引用されたことでしょう