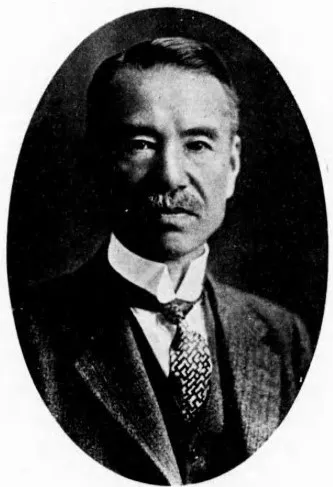

生年: 1872年

氏名: 保科孝一

職業: 国語学者、官僚

没年: 1955年

年 保科孝一国語学者官僚 年

保科孝一 日本の国語学者と官僚の物語

年静かな農村で生まれた保科孝一はその運命を日本の言語と文化に捧げることになる彼が子供時代に目にした風景や言葉は後の研究に大きな影響を与えたと言われているしかし彼が大学に進むころには日本は明治維新を経て急速な変化を遂げており古き良き日本語が消えゆく運命にあった

大学で学び始めた彼は古典文学への深い愛情を持っていた言葉が持つ力や美しさに魅了され多くの時間を文献研究に費やすことになったしかしそれにもかかわらず新しい時代の波は避けられないものでありその変化について行く必要があった

官僚としての道

彼は卒業後国家公務員として働き始める国語学者としての専門性を活かしながら日本政府の教育政策にも携わるようになるしかしこの立場には多くの困難が伴い多様な意見と対立する思想との間で揺れ動く日だった

ある時点では日本全土で教科書改訂問題が浮上し彼はその中心的な役割を果たすこととなるこの試練によって自ら信じる言語教育とは何かその根本的な問い直しを迫られることになったそれにもかかわらず彼は常に冷静さを保ち自身の理論と実践とのバランスを取ろうとした

国語学への貢献

戦後日本社会が再建される中で保科孝一は再び国語学界へ戻りその影響力はますます増していく新しい価値観やアイデンティティについて議論される中で日本人とは何かという問いも浮上していたこの状況下で彼は自身の知識と経験から得た視点伝統的価値観と現代社会との調和について発信するようになる

またこの時期には著作活動も活発化する特に日本語文法概説など一連の記事や書籍では文法だけではなく日本人特有の感受性まで考察されているその内容からおそらくと思わせる部分も多かったまたこの研究結果こそ真実だと主張することで物議も醸した

晩年と遺産

年多忙な日を送っていた保科孝一だがその寿命も尽きようとしていたしかし皮肉にも日本社会では文化・教育問題への関心が高まりつつありその最前線にはいつも彼自身のおかげで培われた理念や理論が存在していたその死後遺族や弟子たちによって設立された基金によって多くの若者達へ国語教育支援活動も続けられることとなった

現代への影響

今日でも強調従来通り言葉使いや文法理解こそ人の日常生活から消えることなく息づいているそしてその基盤には確実に保科孝一という人物がおり それゆえ今私たちが使う日本語にも触れざる得ない存在なのである近年では上でも伝統といったハッシュタグを見ることがありますそれこそ現代社会とも関わり合いながら生き続けている証拠だろう