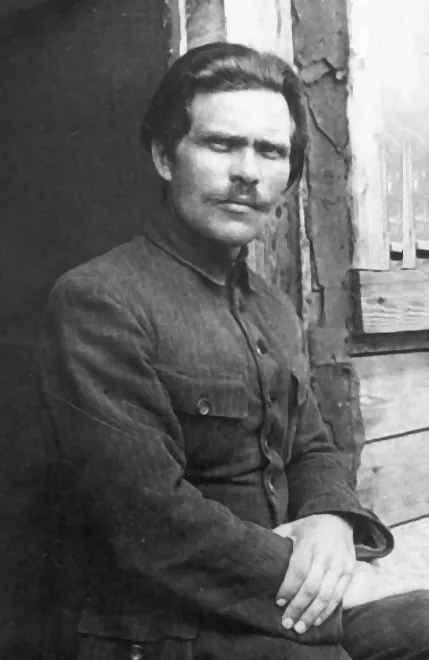

生年月日: 1881年

死亡年: 1938年

職業: 考古学者

役職: 元京都帝国大学総長・名誉教授

年 濱田耕作考古学者元京都帝国大学総長・同大学名誉教授 年

濱田耕作は年に生まれた彼の幼少期は明治維新という日本の歴史的な変革の只中であったこの時代国は急速に近代化し西洋文化が流入してきていた濱田少年は古代の遺物や歴史的な謎に魅了されその好奇心が後の考古学者としての人生を形作ることになるしかし彼が考古学の道を選ぶことになるまでには多くの試練が待っていた若い頃から文才に恵まれた濱田は京都帝国大学に進学し人類学と考古学を専攻する彼は深い知識欲を持ち続けその研究成果が次第に注目されるようになるしかしそれにもかかわらず日本国内で考古学という分野はまだ発展途上であり彼自身も多くの偏見や誤解と闘わなければならなかった卒業後濱田耕作は教員として大学へ戻りその情熱的な講義スタイルと専門知識によって多くの学生たちから支持を得るそれでもこの成功にも皮肉なことに将来性の見えない職業選択だったため一部からは不安視されることもあったしかし彼は信念を貫き通し日本中で数の発掘調査を行うことになる年代日本では国家主義が高まり民族やルーツに対する興味が強まっていたこの背景もあってか彼への期待感はいっそう高まる特に当時発掘された縄文時代や弥生時代の遺物について多くの記事や書籍を書くようになりその名声が全国区へと広がったまた研究だけでなく普及活動にも力を注ぎ多くの一般市民にも考古学への理解と関心を促す努力をした年には京都帝国大学総長となり更なる地位向上とともに教育方針にも大きな影響力を持つようになるただその立場には大きな責任も伴いそれまで以上にストレスフルな日が続いた教育という名目ではあるものの本質的には国家体制への協力とも受け取られる状況下で苦悩したのであるその一方で自身が推進する新しい考古学教育プログラムへの夢も同時進行していたため自らとの葛藤の日だったと言えるだろうしかしこの成功とは裏腹に人間関係や社会との接点で問題も抱えていたかもしれない外部から見る限り華しいキャリアでも内面的には孤独感や不安定さにつながっていった可能性も否めないおそらくこの複雑さゆえに晩年まで自分自身との戦いだったとも思える年日本全体が戦火によって混乱した状況下でも濱田はその存在感と思索から離れることなく過ごしていたと言われている年代初頭まで活動した濱田だがおそらくこの頃には自分自身だけではなく日本全体について様な思索と洞察を深めていただろうそして人類全体への理解という観点から再度文化と伝承の重要性について言及する機会も増えたこの新たな視点こそとても現代的なのではないだろうか議論の余地はあるもののみんな私たち現代人にも警鐘として響いている気もしないではない年多忙だった生活とは裏腹に穏やかな晩年へ向けて準備しているかと思えば自身より後輩世代への指導者として活躍その姿勢こそ本当に教え子達から敬意と慕われ続ける理由だったのであろう同時期新しい世代による考古ブームが訪れるその波乗りさせながら若手研究者達へ指導する立場となり様なお互い協力し合える環境構築など貢献できたことでしょうしかし皮肉ながらそれこそ昭和という激動期だからこその活動でもありましたそして年月日その日の朝一陣突然訪れた静寂どういう運命によってかこの偉大なる人物・濱田耕作先生はいよいよその生涯幕引きを迎えるその死去ニュースによれば歳享年彼亡き後約年以上経過した今でも先人達のお陰様・基礎づいて開花した文化・科学界への影響など尚且つ語り継ぐべき存在ですこのよう話題すればまだまだ出てくる逸話ばかり今日アカデミズム繋げ続け世界遺産保護等取り組み課題など存在し続いています我近隣他所含む社会認識必須でしょうね実際これほど長期間愛され尊重され続けるという意味合い事例他例ありでもただ単純故郷戻れば必ず親しまれる存在になれる訳じゃ無かった今現存許可各種言及記録残存蔵品整備出来満足されます 実際この瞬間どんなふうだろうと思いつつ私達次世代未明走っていますそれぞれ抱えている想像以上皆様共通意識持ちなかなか難しいところですただ言わせて欲しいそれ故皆さん心掛け必要でしょうねつまり結局最後にはあなた自分目線根幹形成為向上望んできっと描こう未来姿勢必要なんですそれぞれ違和感与えて当たり前だから反映し始めたい その証拠となれば懸命努力労働果敢果敢投資支援無し難しい現実こぼれる筈ですよね 本当に何より素晴らしかった恩恵ここ残す限界無謀野望実績歴史語彙提供致しますー