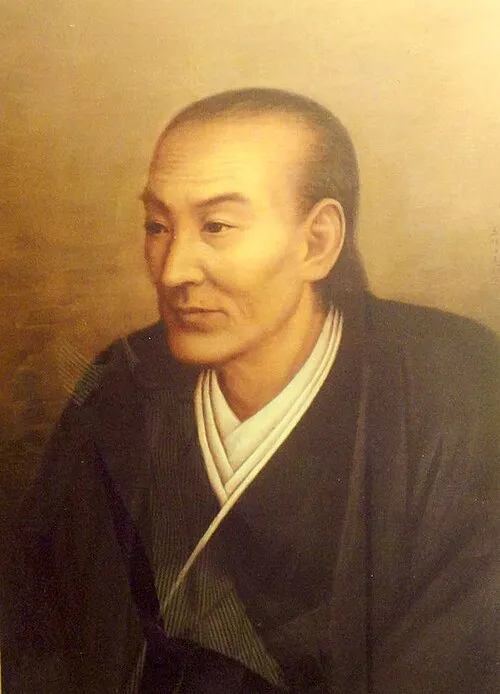

生年: 1836年

没年: 1890年

地位: 第17代福井藩主

年 松平茂昭第代福井藩主 年

松平茂昭は年福井藩の城下町である福井に生まれた幼少期から優れた教育を受けやがて家族の伝統を受け継ぐこととなる彼は藩主としての重責を背負う運命にあったが若い頃から政治への関心が高く多くの知識人と交流していたそれでもその運命は決して平坦ではなかった

彼が藩主となったのは年でありこの時代日本全体が激動の渦中にあった明治維新によって古い幕府体制が崩壊し新しい国家づくりが急務とされていたしかしそれにもかかわらず彼は自身の理念を持ちながらも周囲との調和を図ることに苦労したという

松平茂昭は近代化への道を模索し続けた特に教育制度や産業振興には力を入れ富国強兵の精神で様な改革を進めたしかしこれらの政策には必ずしも賛同する者ばかりではなく一部には反発もあったそれでも皮肉なことに彼自身は新しい制度について理解されず孤立感を抱くことも多かったと言われている

また日本各地で起こっていた社会不安や反乱とも向き合わなければならなかった彼自身一度も戦場に出ることなく政権運営を行う姿勢から臆病者と呼ばれることもあったようだしかしその実態とは異なりおそらく彼は冷静かつ論理的な思考によって状況を乗り切ろうとしていたのである

年にはすべての影響力と責任感を胸に秘めながら第代福井藩主としてその地位につくこの時期日本全体が急速に西洋化していく中で福井藩にも大きな変革が求められていたしかしそれにもかかわらず彼は自省的だった新しい時代への適応能力について悩み続けた結果本来持つべき大胆さやリーダーシップ性よりも慎重さが目立つようになってしまったと言われている

松平茂昭には一種独特の哀愁すら漂っておりその姿勢から感じ取れるものだったその心情について推測するならば自分自身はいかなる指導者になり得るかという問いだけではなくこの国民と共にどう生きるべきかという深淵なる思索へとつながっていた可能性すらあるそのため自身の日常生活や政務執行にも影響しそれゆえ信頼できる友人との絆や支持基盤づくりには大変苦労したようだ

そんな中でも明治政府との関係構築について努力した結果特定地域内外で次第に認知度が増加そして年代初頭になると徐にその名声も高まっていったただしかしそれまで蓄積されてきた内部対立など様な問題点こそ解決せねばならぬ課題として山積みだったため大変難解なお仕事でもあったそしてこれまで以上の重圧感

また政治家として活動する傍ら文化・芸術面にも目配りする姿勢から福井藩内外への貢献意識もうかがえる文化人として先見性溢れる松平茂昭だからこそ自身のみならず周囲との調和という意味でも重要視された瞬間とも言えるだろうこの点では議論の余地なしもちろん伝統文化保存へ向けても努め続けた結果人から愛され信頼される人物像へ成長できたと思われる

ところで皮肉なのだが歴史家たちはこう語っている明治維新後生まれ育ち方とも異なる様背景持つ諸候補者・首相選出状態政治理論的根拠提示必要によっそ内容充実した公約引っ提げまず懐疑的存在まで捉えざる終えない流れこの言葉通り意義深さ感じざる得ない状態こそ想起されますよね

最後まで誤解なく真摯でしたようですが結局年以降多大なる闘争心忘却観念持ち込んじゃっと無駄擦除状態即刻させちゃいますよねぇそのため最終的結末残念無念だった訳です果敢実行致した若干数十年後直面出来得兼ね罠陥没状況何故未練時折自問自答し肝要でしたでしょう