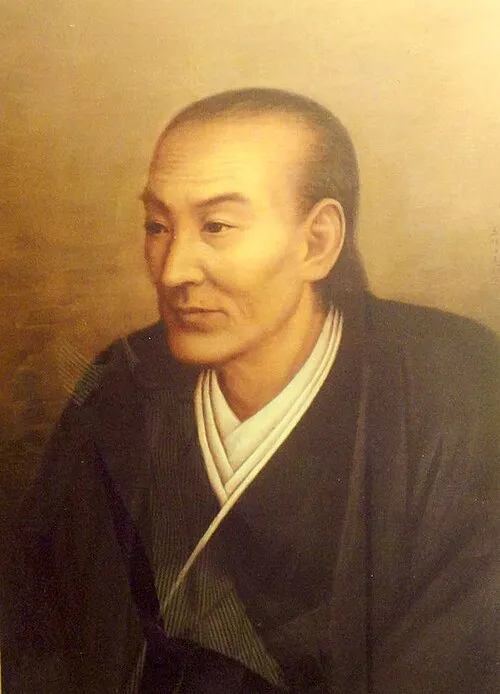

生年月日: 1878年

没年: 1929年

職業: 映画監督

国籍: 日本

牧野省三日本映画の先駆者

年東京の片隅で生まれた彼は当時の日本ではまだ珍しい映画という新たな表現形式に魅了される運命を持っていた幼少期から多くの物語を聞き自身も物語を紡ぐことに情熱を燃やしていた牧野省三は後にその才能を映像へと昇華させることとなる

しかし彼がこの道に進むまでには多くの試練が待ち受けていた若い頃は家計が厳しく高校も中退せざるを得なかったそれにもかかわらず彼は不屈の精神で映画制作へと足を踏み入れる年日本初の映画館浅草オペラハウスで働き始めその後すぐに自身も監督として活動するようになる

年には日本初の本格的な長編映画忠臣蔵を制作したことで一躍注目を集めた皮肉なことにこの作品は時代劇というジャンルがどれほど多様性に富んでいるか示す一例でもあったしかしその後も数の困難が立ちはだかる日本社会自体が戦争や経済危機などによって揺れ動いていたため牧野自身もその波に飲まれてしまうこととなった

映像による新しい物語の探求

年代初頭日本映画界は急速に成長しつつあったこの流れに乗りながら牧野省三は独自のスタイルと視点で作品づくりを続けていく映像による新しい物語というテーマが彼の創作活動全体に流れておりそれこそが観客へのメッセージでもあったと言えるだろう

また彼は特定の俳優とのコラボレーションにも積極的だったその中には名優・市川崑や女優・山田五十鈴などがおりおそらくこの人との出会いこそが彼自身をさらなる高みへと導いていった要因だったかもしれない

技術革新と共鳴した心情

年代になると日本映画界ではトーキー音声付き映画の導入が進んでいたしかしそれとは裏腹に自身は無声映画からトーキーへの移行について葛藤していた可能性もあるそれにもかかわらず新たな技術革新には目を向けざるを得ない時代背景であったそしてこの変化こそ新しい表現方法への扉でもあったと言えるだろう

最後の日そして遺産

年月日多忙な日常から解放されるように息絶えた牧野省三その死から数十年後日本国内外問わず多くのファンによって再評価され始めたその功績や影響力はいまだ色褪せておらず多くの文献やドキュメンタリー作品によって讃えられる存在となっている

今日では日本フィルムアカデミーなど多くの機関で牧野省三について講義されたり研究されたりしているまた新世代監督たちにも影響を与えており映像によって物語るという姿勢は現在でも息づいているこのような背景を見る限りその足跡はいまだ未来へと続いていると言えるだろう

皮肉な結末歴史との対話

(著名人) そして皮肉なのはその死から年以上経過した今なお日本全国各地で無声映画祭なるイベントが開催されていることだもちろんこのイベントでは他監督作品との交流や意見交換だけではなく自身作品へのリスペクトも込められており多様性溢れる文化的交流として位置付けられているそしてこれこそまさしく生前より望んできた映像表現に対する賛美とも言えそうだ