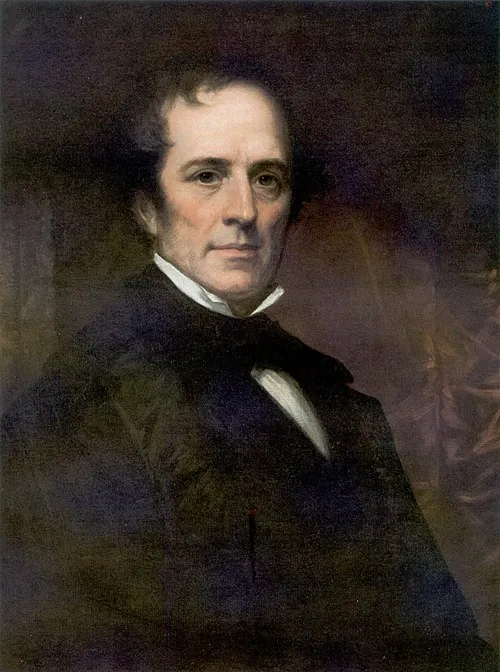

名前: フランツ・ヴェルフェル

生年月日: 1890年

死亡年: 1945年

職業: 小説家

年 フランツ・ヴェルフェル小説家 年

フランツ・ヴェルフェルの名は文学の歴史において特別な光を放っている彼が生まれた年その時代は政治的社会的な激変の渦中にあり彼の人生と作品にも影響を与えることとなったオーストリアで生まれ育った彼はウィーンという文化の中心地で若き日を過ごしその洗練された環境が後の創作活動に深い影響を与えた若い頃から詩を書き始めたヴェルフェルは詩人としての道を選ぶつもりだったしかしそれにもかかわらず小説家としても才能を発揮し始める彼が最初に注目された作品はダス・ボックや死せる者への讃歌と呼ばれる短編小説だったこの作品群は人間存在について深く考察し人間関係や感情の複雑さを描写することで一部の批評家から高く評価されることになるしかし第一次世界大戦が勃発すると彼の日常生活は一変した戦争によって多くの仲間や友人たちと離れ離れになりそれまで抱いていた平和主義的な理想も揺らいでしまうその中で得た経験や苦悩が新しい視点から物語を書く契機となり など多くの傑作へと繋がるのである特にムーサ・ダーグの日は自身が体験した戦争と迫害への強烈な反応として位置づけられておりおそらく彼自身もこの小説を書くことで何か解放感を得ようとしていたかもしれないこの作品では自身が所属していたユダヤ人コミュニティへの迫害がテーマとなり多くの読者に衝撃を与えたそしてこの物語によって描かれる団結と抵抗の精神は単なるフィクション以上に現実世界でも共鳴したのであるそれにもかかわらずナチス政権下でユダヤ人として迫害され続けたヴェルフェルは年代初頭にパリへ逃れるしかしこの逃亡劇には多くの困難が伴った新しい土地新しい言語新しい文化全てが彼には未知であったそれでも意外にもパリでは新しい仲間や支持者との出会いが待っていた文学界ではカフカやブレヒトなどとの交流もありこのネットワークによって新しいインスピレーションと可能性を見ることになる年という年齢その後二度目とは異なる自分自身との対話とも言える時間でもあったこの年には多くのおそらく影響力ある人物との接触も続きながら自身のみならず文学そのものへの再認識へ至る瞬間でもあったと言える成長と言う言葉には重みがありますよね特定できない恐怖や痛みそれとは裏腹に進む勇気こそ小説家フランツ・ヴェルフェル自身だったと言えるだろうその姿勢こそ人へのメッセージなのかもしれませんね時代背景とは裏腹にその生命力溢れる筆致から産まれ出てきた数の記事やエッセイによって生涯忘れることなく追求する姿勢そのものこそ本来持つべき文学とは何なのかそんな問いかけすら感じさせてしまうほどですしかし皮肉なことに不遇な運命ゆえ体験した数の苦難こそ多様性ある見解そのものになっていますそのため今なお多様性豊かな議論と批評対象となっています記憶されるべき名作群です年月日フランツ・ヴェルフェルという名声高い小説家は世を去りますその死によって失われたものそれはいわば歴史上最悪とも言われているホロコーストによる犠牲者達への哀悼とも思われますそして今日ではその遺産自体だけでなく日本語訳版など多様化する世界観すべてへ通じていますねこの時代だからこその理解能力それ故今もなお研究され続けていますそして近未来へ向けても希望的観測すれば新世代より継承されつつあるこのメッセージ私達皆一緒なんだそんな思いも広まりつつありますよ現在私達の日常生活から消え去った過去ですがおそらく再び顔を出そうともしていますそれだけインパクト残された証拠でしょうこうして再評価され続けながら意味合いや重要性について考察する事態になっています本当に不思議ですねそして今この瞬間にも彼について考えている私達全員一種独特な連帯感さえ感じますつまり結局ムーサ・ダーグ等多数著作群通じて伝えたいと思われる真理希望 の概念自体こそ最後まで貫徹されていますそれ故この先どんな形であれ希望は決して消えてしまう事無かったのでしょう