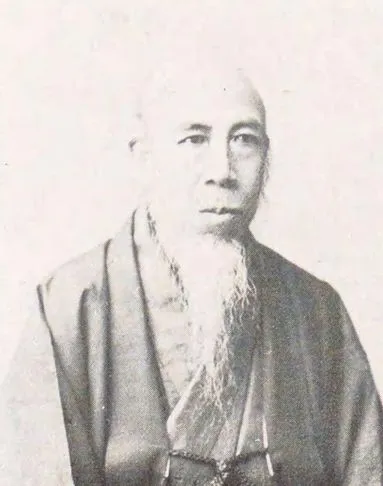

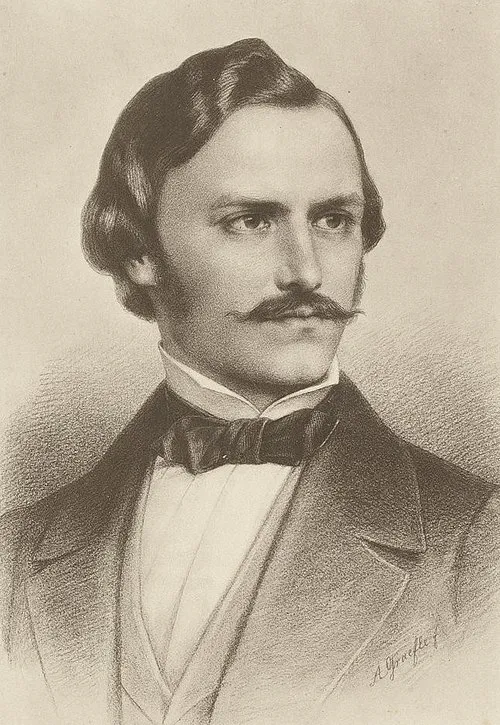

名前: 梅謙次郎

生年月日: 1860年

死亡年: 1910年

職業: 法学者

年 梅謙次郎法学者 年

梅謙次郎年のある静かな朝豊かな文化が交差する日本の地に生まれた彼は学問への情熱とともに育ちその人生は法学という道へと導かれることとなる若き日には士族の家系に生まれた恩恵を受けつつも彼は自由な思考を求めて多くの書物を手にしたその中で日本の法律制度や西洋思想に対する深い理解が芽生え始めた彼が大学で法学を学び始めるとその才覚はすぐに周囲から注目されるようになったしかしそれにもかかわらず日本の法体系は急速な変革期にあり多くの矛盾や課題が山積していたこの時代背景も影響し梅謙次郎は単なる理論家ではなく実践者としての一面も持ち合わせていた皮肉なことにその理想主義的な姿勢が時折彼を孤立させる原因ともなった年代には多くの法令や条約が見直され新しい法律制度への移行が進んでいたそれでもなお彼は古い制度との対立から逃れられずその意見が必ずしも歓迎されない場面もあったおそらくこの困難さこそが彼自身をより強固な知識人へと成長させた要因だったのであろう 年になると梅謙次郎は既に日本国内外で名声を博していたしかしその年不運にも体調を崩しそれによって思うような活動ができなくなるそれでも彼の考え方や提言は後世にも影響を与えることとなり多くの弟子たちによって引き継がれていった梅謙次郎という人物について語る際その死から何十年もの時が経過した今でも日本社会ではその教えや理念について議論されている点には注目すべきだろうまた日本国憲法制定時には多くの有識者たちによって再評価されその影響力は計り知れないものとなったのである興味深いことに現代でも法学部では梅謙次郎関連の記事や著作について触れる授業が存在しそれこそ現代社会とのつながりを見る上で重要視されているそれゆえ時代遅れと言われそうな古典的思想も決して無視できない価値を持っているのであるまた一部ファンから日本近代法学史上最重要人物と評されたこともあり人の記憶には色濃く残り続けているこのように歴史上で果たした役割とは裏腹に一人ひとりの日常生活との結び付きを意識するときおそらく私たちはその偉大さについて再考する必要性すら感じざる得ない 数の矛盾との闘いや新しい法律制度への適応など大変だったことでしょうしかしそれでも梅謙次郎という名声そのものだけではなく教育司法政治など幅広い分野へ影響力を及ぼした証拠こそ本当の意味で彼自身かもしれないそしてここまで読み進めれば感じ取れる通り今日では法律とは単なる規則ではなく人間同士のお互いへの理解と尊重なのだと思わざる得ない

.webp)