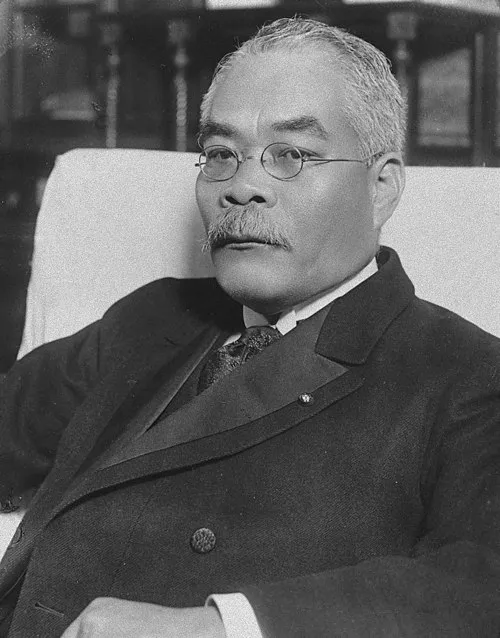

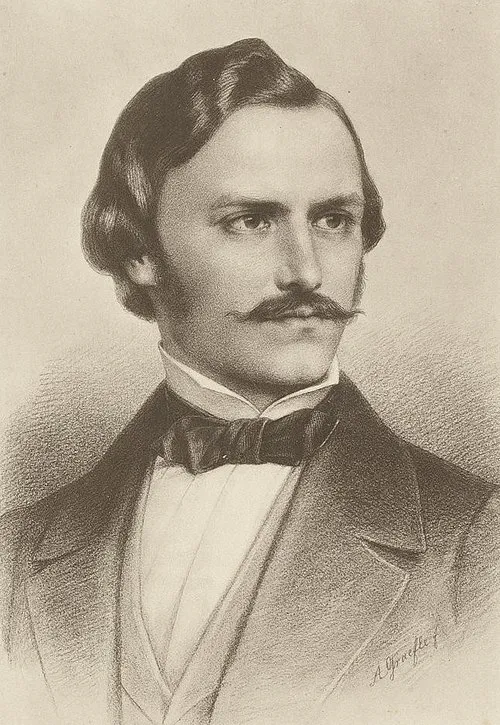

生年月日: 1871年

死亡年: 1945年

職業: 実業家、水産学者

年 倉場富三郎実業家水産学者 年

倉場富三郎は年に生を受けた彼の人生はまさに日本の近代化とともに歩んできたと言えるしかし彼が実業家として名を馳せる一方で水産学者としての側面も持ち合わせていた彼は自らが育った土地や海に深い愛情を抱きそこでの資源の活用法を模索し続けた

若き日の富三郎は海辺で過ごすことが多かった彼は波の音とともに成長し多くの時間を漁師たちと共に過ごしたその経験から魚や海洋資源について独自の見解を持つようになりその知識は後に彼自身が立ち上げる事業へと繋がっていったそうした背景から考えるとおそらく彼の水産業への情熱はこの幼少期から根付いていたものだろう

年代には日本国内でも工業化が進む中で水産業も新しい時代へ突入していくしかしそれにもかかわらず多くの漁師たちは古いやり方に固執し新しい技術や経営手法にはなかなか適応できなかったこの状況を打破するため富三郎は自身の知識と経験を元に水産業改革へ挑むこととなった

年大阪で設立した水産会社倉場水産はその名声が急速に広まっていった皮肉なことにその成功とは裏腹に多くの伝統的漁法との対立も生まれたこの会社では最新技術による養殖方法や流通システムが取り入れられそれによって安定的な供給体制を構築したしかし一部には伝統文化への冒涜と捉える声もあった

こうして成功街道を歩み始めた富三郎だがそれでもなお数の試練が待ち受けていたそれぞれ異なる地域では独自の漁法や文化が息づいており従来型漁業者との摩擦も絶えなかったしかしながら融合をテーマとして掲げていた富三郎は自身の商品開発だけでなく新しい経営スタイルについても試行錯誤することになった

年日本政府から勲章を授与されるなどその地位と権威はいっそう高まったしかし商売繁盛とは言えどそれにもかかわらず社会問題への意識は高まり続けたこの時期日本各地では自然災害による漁獲量減少や食料不足など深刻な問題が噴出していたそしてその影響で貧困層・困窮層は増加し更なる格差社会へ向かっているという厳しい現実にも直面することになる

こうした背景から推測するとおそらく倉場氏自身も商売繁盛だけではなく日本全体への貢献について真剣に考えていたことでしょうそしてこの思いこそが後水産学研究への注力へ繋ぎます年代には水産学会への参加や研究発表などにも積極的になり始めました特筆すべきなのは海洋資源管理の重要性について広めようという取り組みでしたそれまで無視されていたこの分野について人への啓蒙活動や講演会などさまざまな形態で情報提供しました

またそれ以外にも他国との交流も怠らず西洋諸国から新しい技術導入にも尽力しましたこの姿勢こそ歴史家たちによれば日本国内外問わず評価された理由でしょうただしグローバル化という言葉すら存在しない時代この行動には批判的意見も存在しました日本文化を損ねるリスクという議論ですそれでもなお彼自身信じる道筋を決して曲げませんでした

年代には自身研究所として知られる倉場水族館を設立この施設では様な魚類標本及びその生態系について研究・展示することで市民教育にも寄与していますその理念こそ未来世代への継承だったと言われていますその一方で大衆向けイベントとしてファミリー層向けプログラム開催など地域貢献活動にも力注ぐ他者との連携無しでは達成できない目標だと理解していましたそしてそれ以上人間関係構築協調性重視心掛けています

年生涯年という短い生涯ながらその多岐にわたり影響力ある人物だった富三郎ですが生死を超えて尚その遺志資源管理・環境保護・地域振興等様な観点から評価されていますそして今現在まで続いている日本国内外問わず環境問題・エコロジー運動等考慮すると皮肉ですが環境配慮に関心寄せつつ生活送っている我多分皆氏のお陰なのかもしれませんこれまで築き上げてきた基盤無くして今日繁栄出来ぬ事でしょう

.webp)