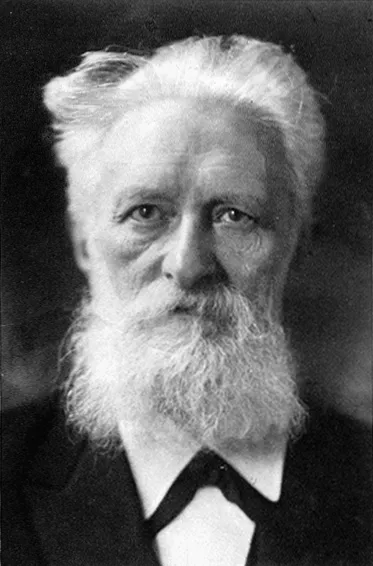

ルドルフ・クリストフ・オイケン

国籍: ドイツ

死亡日: 1926年9月15日

ルドルフ・クリストフ・オイケンの哲学的旅

年ドイツのビーレフェルトに生まれたルドルフ・クリストフ・オイケン彼は幼少期から哲学に対する深い興味を抱いていたがその道は決して平坦ではなかった若い頃彼は様な思想家の著作を読み漁りそれによって自らの思考を育てていったしかしその過程で彼はしばしば混乱と疑問に直面した特に当時の支配的なドイツ観念論には多くの矛盾があったからだ

大学時代オイケンは新しい視点を求めるようになり実存主義や自然主義などさまざまな哲学的立場に触れることになるそれにもかかわらず彼自身の哲学体系を確立するには時間がかかったそして年ついに理想主義と現実という著作で名声を得ることになるこの作品では人間存在や意識について深く掘り下げ多くの人に影響を与えたしかしこの成功もまた彼自身が持つ内面的葛藤と切り離すことはできない

それから数年後年には生命とは何かという問いへの挑戦として生命哲学を書き上げるこの本は従来の形而上学的アプローチとは一線を画し生きた体験そのものこそが重要だと説いたおそらくこの考え方こそが後世においてオイケンを特異な位置づけさせる要因となったと言えるだろう

危機と転機

しかしながら彼の日常生活には不安定さも伴っていた年神秘的経験の重要性について語る講演中聴衆から厳しい批判を受けたこともあったそれにもかかわらずいやそれだからこそオイケンはさらに探求心を強め自身の思想体系へ新たなエッセンスを加えていくこの時期一部の支持者や友人たちは神秘を重視する姿勢への共感から再び奮起した

年代初頭には第一次世界大戦という未曾有の危機が訪れ多くの知識人が失望し疲弊する中でもそれでもなお彼は希望と可能性について語り続けた政治や社会問題への関与も増え多様な文脈で自らの思想を適用してみせたしかし皮肉なことにこの活動によって彼自身もまた社会との摩擦に直面し続けることとなった

成熟した思想

年代になってもその情熱は冷めず新しい概念や理論について執筆活動も活発だったそして年この年になって初めて国際的評価としてノーベル文学賞候補に挙げられるまでになったしかしその一方で精神的苦痛とも言える孤独感にも苛まれていたそれにもかかわらず或いはそれゆえ名著道徳としての生命を書き上げ多くの記事や講演でもその内容について言及され続けた

またこの作品では人間性とは何かという根本問題への答えとして他者との関係性こそが核心であると強調したその影響力ゆえ多くの場合西洋近代哲学と古代ギリシャ思想と結びつけて語られるようになるただここまで来てもなお自身の日常生活では揺れ動き続けていた可能性すらあるそう思わざる得ない瞬間があったとも伝え聞いている

晩年と遺産

そして年歳という長寿でこの世を去ったオイケンその死後多くの弟子や研究者によって再評価されその思想はいまだ色褪せない当時議論されていた数多くテーマ生命人間関係道徳これらはいまだ現代社会でも生き続けていますそれゆえおそらく未来永劫私たち人類に影響を及ぼす存在として記憶され続けることでしょう

今となって見るべきポイントとして文明や個の在り方について提示された多様な視点がありますまたその理念から派生した教育理念など新しい社会構造にも大きな影響力があります自己を見失わないためにはどうすべきなのかおそらく今日我が直面する問題とも重なる部分ですそしてその問い掛け自体がおそろしく鋭敏だからこそ人によって繰り返し探求され続けているのでしょう