2020年 - 旧・立憲民主党を中心に旧・国民民主党などに所属する議員が合流し、新たな立憲民主党が結党。

9月15 の日付

10

重要な日

82

重要な出来事

382

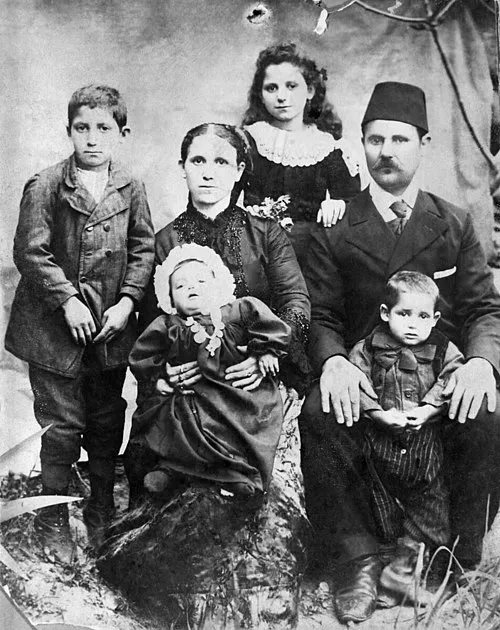

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

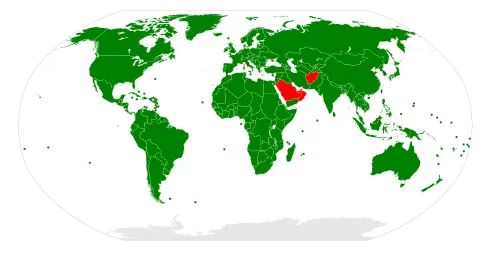

国際民主主義デーを祝おう!世界の民主主義に対する理解を深める

国際民主主義デーは、毎年9月15日に世界中で祝われる日であり、民主主義の価値や原則を広め、その重要性を再認識することを目的としています。この日は2007年に国連によって制定され、民主的な選挙の実施、人権の保護、法の支配などがいかにして持続可能な発展に寄与するかを考える機会となっています。国際社会が共同でこの日を祝うことは、各国における政治的自由や市民参加を促進し、それぞれの文化や伝統によって異なる形で表現されることから、多様性と包摂性の象徴とも言えます。歴史的には、多くの国家がその成り立ちや政権交代において様々な試練を経験してきました。例えば、西洋諸国では古代ギリシャから始まった民主制が時代と共に変化しつつも、その理念は現代にも脈々と受け継がれています。一方で、新興国や発展途上国では、市民社会や政治制度が未成熟な状態であったり、不安定な状況下にある場合も多いため、このような記念日を通じて学び合い、高め合う姿勢は非常に大切です。風が運ぶメッセージ:自由への旅思い出してみてください。風がさわやかに吹く中、市民たちが集まり、一緒になって声を上げる瞬間。彼らの目には希望が宿り、その希望はまるで青空へ舞い上がる鳥たちようでした。「私たちは自分たちの未来を選ぶ権利があります!」という言葉は、大地から天まで響き渡ります。この瞬間こそ、自由への旅なのです。夜明け前… ひそむ不安それでも、この光景だけではすべてではありません。夜明け前、一筋の光も見えない暗闇には、不安や恐れもひそんでいます。「果たして私たちは正しい道を歩んでいるのでしょうか?」そんな疑問さえ心中から湧き上がります。過去には、多くの場合、市民運動家たちがその声すら封じ込められてきました。しかしながら、その先駆者たちは決して諦めず、自ら命懸けで道筋を照らしたのでした。子供たちの日々:未来への種まき想像してください。小さな子供たち、手にはカラフルなクレヨン。そして、自分自身のお気に入りの色で「民主主義とは何か」を描いている姿。その絵には、お互い助け合う人々、お話しする家族、大好きなお友達との楽しい時間など、多くの日常生活があります。この子供時代こそ、未来への種まきを行っている証拠です。そして、この新しい世代こそ次なる変革者となり得ます。団結した声:コミュニティと連帯感地域ごとの特有性もまた忘れてはいけません。それぞれ異なる背景から集まり合った人々。その中でも共通するテーマ、それは「団結」なのです。一つ一つ違った意見もあります。それでもなお、一緒になって問題解決へ向かおうという熱意は共有されています。それぞれ異なる文化・言語・価値観ですが、一つになることで生み出せる力、それこそ真実なる連帯感です。結論:自由とは何か?それとも未来へ向けた約束?"しかし、本当に自由とは何でしょう?単なる権利なのでしょうか、それとも未来へ向けて育む約束なのでしょうか?"...

インドのエンジニアの日:重要性と取り組み

エンジニアの日は、毎年9月15日にインドで祝われる特別な日であり、これは著名なエンジニアであり、インドの建国者の一人でもあるバルケリ・サルヴァプリー・パテル(B. R. Ambedkar)の誕生日に由来しています。彼はインドの憲法制定に大きく貢献した人物として知られ、その功績は今も多くの人々によって称賛されています。この日はエンジニアリング分野における技術者たちへの感謝と彼らの仕事が社会に与える影響を再認識する機会として設けられています。この日が持つ意義は深く、インドという国が急速な経済成長を遂げる中で、エンジニアリングの役割がどれほど重要かを示しています。情報技術から土木工学、環境工学まで、多様な分野で活動するエンジニアたちが新しいアイデアやソリューションを提供し続けていることを忘れてはいけません。また、この日は教育機関や業界団体によって特別なイベントやセミナーも行われ、多くの場合、新世代の学生たちへの啓発活動も行われます。創造力の火花:未来を築く者たちエンジニアの日は、ただ単に技術者たちを称えるだけではありません。この日は、「私たちは何者なのか」という問いかけでもあります。若い才能が集まり、一つの目標に向かって協力し合う姿を見ることができるからです。その瞬間には、自ら手掛けたプロジェクトへの情熱と夢見る未来への希望が混ざり合っています。例えば、ある大学では学生によるロボティクスコンテストやソフトウェア開発ハッカソンなど、多彩なイベントが開催されます。赤いカーネーションの鋭い香りとともに、新しいアイデアやクリエイティブな思考がお互いに刺激し合うその空間では、「成功」と「失敗」が共存する、不思議な雰囲気があります。夜明け前…新しい時代への挑戦この日の背景には、多くの先人たちによる努力があります。例えば1950年代初頭、インド政府は国内産業育成へと舵を切りました。それから数十年後にはIT革命とも呼ばれる変革期へ突入します。この変化は、人々の日常生活にも影響を及ぼし、新しい職業が生まれるきっかけとなりました。そして今、この流れはさらに加速しています。そのような状況下、新しい世代のエンジニアたちは自ら道を切り開こうと奮闘しています。「この問題にはどう取り組むべきだろう?」という問いから始まったプロジェクトは、それぞれ異なる視点から解決策へと導いていきます。それこそが創造力であり、この日の象徴でもあります。子供の思い出帳…夢見る工程師(こうていし)"私もいつか大きなお仕事をしたい!"This is a common dream echoed by many children in India, influenced by the stories of engineers who built bridges that connect people, or designed apps that change how we communicate. The laughter of children dreaming about their future resonates like music in the air, a harmonious blend of aspiration and possibility...

中米五カ国の独立記念日:歴史と現代的な祝典

独立記念日は、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、エルサルバドルという中央アメリカの国々にとって非常に重要な日です。この日は1821年9月15日にスペインからの独立を宣言したことを記念しています。これらの国々はそれぞれ異なる文化や歴史的背景を持ちつつも、この特別な日は共通して祝われており、国民のアイデンティティと誇りを強く感じさせる機会となっています。希望の光:自由への道1821年9月15日の朝、その日の空気には期待が満ち溢れていました。人々は喜びに胸を膨らませ、自国が自由になるという夢が現実になろうとしている瞬間に心躍らせたことでしょう。当時、多くの中央アメリカ諸国はスペイン帝国の支配下で苦しんでおり、そのためこの日は単なる祝日ではなく、新しい未来への第一歩ともいえます。運命の日…この歴史的な出来事はどのようにして起こったのでしょうか?19世紀初頭、多くの地域でナポレオン戦争が勃発し、それによってスペイン本国は一時的に混乱しました。この隙を突いて、中米諸国は独立運動を活発化させました。その中でも特に影響力があった人物たち—ホセ・マリア・モレーノやフランシスコ・モラサ—などがリーダーシップを発揮しました。色鮮やかな祭り…毎年9月15日になると、各地では華やかなパレードが行われ、人々は伝統衣装を身につけて街頭へ繰り出します。風には、お祭り用に調理されたトルティーヤや甘いパイナップルジュースなど、美味しい料理の香りが漂います。また、子供たちによるダンスパフォーマンスや音楽演奏もあり、それぞれの地域色豊かな文化を見ることができます。思い出深い瞬間:祖先たちへの感謝独立記念日はただのお祝いだけではありません。この日に行われる活動には祖先への感謝も含まれています。彼らのおかげで私たちは今この土地で自由に暮らすことができています。その思いは一族代々受け継がれており、人々は家族と共に集まり、一緒になって過去を振り返ります。そして、小さな子供たちはその物語を聞きながら、自分自身もまた将来大切な存在になれるよう育まれていきます。夜空下…星座を見る目夜になると、多くの場合各地で花火大会があります。「ブオーン」という音と共に空高く舞い上がる花火。青や赤、金色など様々な色彩が暗闇から浮かび上がります。それを見ることで人々はいっそう団結感を持ち、「私たちは一つだ」と互いに確認し合う瞬間です。この共有された経験こそ、お祝いごとの本質なのかもしれませんね。栄光の日:未来への願いしかし、この祝福された日には、更なる意味があります。それは「未来」への願いや期待です。若者たちは、この自由という贈与物について考え、その維持方法についても真剣になります。彼らは故郷だけでなく世界全体にも貢献できる存在として育成されていること、大切だと思います。A La Vida!(人生万歳!)…夢見る姿勢"A La Vida!" と叫ぶ声。その後ろには希望という名の旗印があります。この精神こそ私たち中央アメリカ人なのであり、それゆえ私たちは独自性だけではなく相互理解にも価値あるものとして捉えているのでしょう。そしてその声こそ次世代へ受け継ぐべき大切なお土産なのです。Cielo azul, tierra de libertad(青空よ、自由なる大地よ)…歌う子供たち"Cielo azul, tierra de libertad"(青空よ、自由なる大地よ)の歌詞ともども、このメロディー流れる中、小さな手足がおどります。その姿を見ることで大人達も初心へ戻され、「何か特別なもの」の存在意義について改めて考える時間となります。子供達には自由意志とは何か?どんなふう に自分自身を表現するべきなのか?そんな教訓でもあるようです。また彼らによって新しい文化そして精神風土 が形成され続けるのでしょうね。感謝の日:学ぶ勇気"感謝" という言葉以上 の美徳 はないでしょう . 誰も が自分 の 過去 を 忘 れず 語 って ほしい この 日。一度 感じ取った 喜び や悲しみ は人生 の 一部 なんですね。そしてそれ を背負っ て新しい 明日 を作っ て 行く のだと思います 。 Tierra de sueños(夢見る土地)…希望と再生"Tierra de sueños" (夢見る土地)は一体何でしょう? 過去から現在へ と 向かった道筋 、数多く の絆 が紡ぎ続けています 。故郷 に対する 愛情 や誇り は今後さらに強まり 、それ が新しい風景 を作れる要素となります 。 最終 的 に 自由とは 、己自身 がどう向き合うべきなのか ,そしてそこから派生した無限 な可能性 を信じながら歩む道 なんでしょうね 。 "しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?ただ形ある結果なのか、それとも心で抱えるメッセージなのでしょうか?”.....

プリモルスカ統合記念日:スロベニアの文化を祝う特別な日

プリモルスカ統合記念日とは、1947年に行われた重要な歴史的出来事を記念する日であり、現在のスロベニアとイタリアとの国境付近に位置する地域、プリモルスカが再びスロベニアに帰属したことを祝います。この日、スロベニア人たちは自らの文化的アイデンティティと国家意識を強化し、多様な歴史を経て一つになったことを祝う機会となっています。この日は特に国民的な連帯感や誇りが強く表れ、人々はさまざまなイベントやセレモニーを通じて、自らの根源や伝統文化への愛情を再確認します。1947年当時、プリモルスカ地域はイタリアによって占領されていましたが、その後、パリ条約によって正式にユーゴスラビア(現在のスロベニア)の一部となりました。これにより、多くの人々は故郷への帰還が叶い、新たな希望が芽生えました。勝利の風:この地の名誉の旅青い空と緑豊かな山々、その背景には数世代にもわたる苦難と希望があります。人々はかつて流された涙や失われた土地について語りながら、この地で育まれた絆も思い起こします。それは家族や友人との思い出であり、共同体として歩んできた道です。「あの日、彼らは高鳴る鼓動と共に、自分自身を取り戻した」と誰もが言います。夜明け前…戦争という暗闇から解放されたその瞬間、人々は静かに空気中に漂う自由という香りを感じました。鳥たちが歌い始め、小川のせせらぎが聞こえる中、「私たちには明日がある」という思いが広まりました。この日はただの日常ではなく、多くの家庭で新しい生活への期待感も孕んだ瞬間だったことでしょう。子供の思い出帳子供達もまた、この記念日に特別な意味を持っています。親から祖父母へ受け継がれる物語や伝説。それは単なる過去ではなく、「私も大きくなったら、この土地守るため戦うんだ」と夢見させる力があります。小さな手で描いた絵画や作品展覧会では、それぞれ異なる視点からこの土地への愛情を見ることできます。「あの日見上げた星空には希望しか見えなかった」と語る子供達。その純粋さこそ、本当に大切なのです。共鳴する旋律そして、この日の音楽イベントでは地元ミュージシャンによって奏でられるメロディーにも注目です。「リズムよ響け!我らのお祝い」という掛け声と共に踊り出す人々。その姿勢には誇りだけではなく、一体感があります。一緒になって歌うことで心同士も通じ合います。そしてその音楽は古き良き時代から受け継ぎし旋律なのです。それぞれ異なるバックグラウンドでも、一つになる瞬間があります。未来へ向かって:新しい始まり しかし、この日は未来への約束でもあります。「私達自身、新しい世代として何を残してゆくだろうか?」という問いかけになります。伝統的行事だけでなく、新しい文化活動・スポーツイベントなど多様性ある形態でもお祝いされます。その中には若者から高齢者まで、一緒になって楽しむ姿があります。それぞれ異なる視点から自分達自身について考える機会となります。「一緒だからこそ輝く未来」を信じているのでしょう。 時間旅行:過去との対話 "君もあの日ここにいた?"そう問えば、おじいさんは遠い目で振り返ります。当時少年だった彼、その頃描いていた夢。一緒になって語った時間、それ自体宝物なのです。ただ追憶するだけではなく、その教訓として生かす意義があります。しかし果して過去とは何なのでしょう?それだけじゃないようにも感じますね。ただ「今」が積み重ねてできるものだからとも言えるでしょう。 新時代への架け橋 SloVenia-少しずつ変わろうともしています。"移民"というワード聞いてどう感じます?それぞれ背負った歴史無視出来ません。しかし反面新鮮さ溢れる交流でもあります。彼等なしでは今こちら側現実味薄かったでしょう。でも「あなた方」と深く関わった結果として築いたコミュニティ確立している!色んな壁越えて心通わせ合える証拠だと思います!過去→現在→未来。この順序繰り返すことでアイデンティティ形成されますね…。"大切なのは選択肢"... 結論: しかし…勝利とは何か?ただ糸紡ぎ続け織物作成するよう教訓得たり…"自由"含むならばそれ伝承してゆかなきゃですね!? ...

シン・ピーラシーの日とは?タイの伝統と楽しみ方

シン・ピーラシーの日(สงกรานต์、Songkran)は、タイにおける新年の祭りであり、毎年4月13日から15日にかけて行われます。この祭りは単なる新年を祝うものではなく、水を使った儀式や家族との再会、仏教徒に対する敬意など、多くの意味が込められています。これまで数世代にわたり、タイ文化と伝統を体現するイベントとして位置づけられています。歴史的には、この祭りはインドから仏教が伝わる過程で形成されたと言われています。水を使って身を清めることが新しい年の始まりを告げると同時に、不浄を洗い流し、新たな出発へと導くという考え方から生まれました。人々は仏像や先祖のお墓に水を注ぎ、そのことで自らも清めるという美しい風習があります。また、この期間中は多くの人々が故郷へ帰り、家族との絆を深める大切な時間でもあります。勝利の風:この地の名誉の旅シン・ピーラシーの日では、水掛け合戦が行われます。それはまるで勝利への道筋として、人々がお互いに祝福し合う象徴的な瞬間です。街中では子供たちや大人たちが楽しそうにはしゃぎながら、水鉄砲やバケツで無邪気に水をかけ合っています。その瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、人々は笑顔であふれます。夜明け前…早朝、市場には活気あふれる声が響き渡ります。「今年も来たぞ!」という声援に混ざって、新鮮なフルーツや美味しい料理が並びます。タピオカミルクティーやグリーンカレー、そして人気のトムヤムクン、その香ばしい匂いがお腹を刺激します。そしてそれぞれのお店には長蛇の列。これはまさにタイ全土から集まった人々によって作られる共鳴です。子供の思い出帳小さかった頃、私は祖父母と一緒に水掛けのお祝いへ出かけました。その記憶は今でも色鮮やかです。一緒に寺院へ向かう途中、「おじいちゃん、おばあちゃん!」と言って嬉しそうだった私。しかし、一番楽しかった思い出は、大きなお兄さんたちとの水掛けでした。「こっちだ!」という声とともに水しぶきが飛び交います。そしてその瞬間、自分も大人になったような気持ちになりました。仲間との笑顔、それこそが私自身にも残った宝物なのです。このような物語は、日本だけでなく世界中どこでも聞かれることでしょう。それぞれ異なる文化背景がありますが、人々がお祝いごとでつながる姿勢には普遍的なものがあります。それゆえ、人々が集まり互いに祝福し合う姿を見ることこそ、この祭典の日だからこその醍醐味なのです。結論:新しい始まりとは何だろう?しかし、新しい始まりとは何なのでしょう?ただ過去から解放されただけなのか、それとも未来への希望への第一歩となるのでしょうか?人生とは常に変化し続けている流動的なものであり、それによって新たな道へ進む力となります。この特別な日は、古き良き習慣と思いやりによって形成されています。そして未来につながっています。それゆえ、この日を通じて感じ取れる温かなつながり、それこそ真実であり、本当の豊かさなのです。...

老人の日の意義と歴史 - 日本における高齢者への感謝の一日

老人の日は、日本における高齢者を敬い、長寿を祝う特別な日です。この日は、1966年に制定されましたが、その背景には日本社会が直面している高齢化の問題や、高齢者への感謝の気持ちが込められています。特に1964年と1965年は、東京オリンピックによって日本が国際的な舞台で再評価され、高齢者福祉の重要性も高まった時期でした。2003年には、「敬老の日」として改称され、さらに広範囲な意味合いを持つこととなりました。これは単なる記念日ではなく、高齢者への感謝や敬意を表す機会として認識されています。また、この日は家族や地域社会が集まり、高齢者との絆を深めるきっかけともなるのです。老樹のように:長寿と知恵の象徴老樹はしっかりとした根を持ち、大地から栄養を吸収し続けます。その姿はまさに人生経験豊富な高齢者たちの象徴と言えるでしょう。彼らは私たちより多くの物語を抱え、その中には喜びだけでなく試練も含まれています。それぞれが一つずつ、記憶という果実を実らせている様子は、見方によって美しい景色でもあります。夜明け前…敬老の日への道筋1964年、日本では東京オリンピックが行われました。この歴史的なイベントは国民全体に活気を与え、日本全体が新たなスタートラインに立った瞬間とも言えます。しかしその一方で、高齢者という存在についても改めて考える必要性が生じてきました。日本経済成長期にも関わらず、多くの高齢者たちは孤独や貧困と戦っていました。そんな中で、「老人の日」というアイデアが浮かび上がり、多くの人々から支持されるようになりました。子供の思い出帳:家庭で紡ぐ敬老の日毎年9月第三月曜日になると家族団らんで過ごす時間があります。それは、おじいちゃんやおばあちゃんとの特別な時間です。「おじいちゃん、この前教えてくれた話、とても面白かった!」という言葉には、お互いへの愛情と感謝が詰まっています。そして、おばあちゃん自慢のお料理もまた、一緒に食卓を囲むためだけではなく、その手から伝わる温もりにも意味があります。この日の思い出は子供たちによって語り継ぎ、未来へ引き継げるものとなります。"尊厳ある老後"とは何だろう?それとも"見守り合う絆"こそ大切なのか?"さて、この「老人の日」はただのお祝い事ではありません。それ以上に、現代日本社会が抱える問題—少子高齢化—について考える良い機会でもあります。政府や地域社会によってさまざまな施策も講じられているものの、一人暮らしのお年寄りや孤独死など未解決課題はいまだ残っています。そのため、この日には「どうすればもっと支え合える社会になるか」という問いかけも併せて行われるべきでしょう。海原へ旅立つ船:希望ある未来へ向けて"おじいさん、大丈夫?""今度遊びに行こうね!"そんな声掛け一つ一つから生まれる関係性、それこそがこの日最大のプレゼントです。そしてそれこそ、本当の意味で「老人」を尊重する姿勢だと言えます。一歩踏み出せば、自分自身にも返ってくるものだから。不安定だった時代から始まり、新しい時代へ渡ろうとしている今だからこそ、一緒に助け合う心構えこそ必要なのです。結論: あなた自身がお爺さんになる日のために…"しかし、生き抜いてきた人生とは何だろう?ただ過ぎ去った日々なのか、それとも次世代へ引き継ぐ宝物なのか?"'老人の日' が私たちに問い掛けること、それはシンプルながら深遠なるテーマです。「大切なのは、生きてきた証」と言いたげですが、その証とは周囲との関係づくりでもあり、自身のみならず他人への思いやりでもあります。さあ、その目標達成までどんな風景を見ることになるのでしょう…。未来への航海、本当に楽しみですね。...

ひじきの日:健康と美味しさを再発見する日

「ひじきの日」とは、毎年4月5日に定められた日で、海藻であるひじきを広く知ってもらうことを目的とした日です。日本においてひじきは、古くから食文化の一部として親しまれており、その栄養価や健康効果は多くの人々に認識されています。特に海藻類は、日本の食卓に欠かせない存在であり、食事だけではなく、生活習慣病予防にも寄与するとされています。この日は1976年に日本記念日協会によって制定されました。健康志向が高まる現代において、伝統的な日本食が再評価される中で、ひじきもその一端を担っています。また、この日を通して地域社会や家庭での調理法や楽しみ方を見直す機会ともなっています。海藻の詩:深い海からの贈り物波間から姿を現した緑色の葉。太陽の光を浴びながら揺れる様子はまるで舞踏会のよう。味噌汁や煮物、お寿司といった日本料理には欠かせない存在。この小さな海藻には、多様な栄養素が詰まっている。それは家族や友人との絆にも似ている。深い歴史:海岸線沿いの生活江戸時代より前、日本各地では漁業が盛んでした。その中でも特に関東地方では、多くの住民がひじきを採取し、それを乾燥させて保存する技術が確立されていました。そのため「干しひじき」は長期間保存できる食品として重宝され、その栄養価も高いため、大切なエネルギー源となりました。この歴史的背景には地域ごとの文化や伝統も色濃く反映されています。味わい深い瞬間:家族団欒と共に夕飯時、キッチンには香ばしい匂いが漂う。「今日は何作ろうかな?」そう思いつつ、小皿に盛られたひじき煮を見る。その黒々とした姿はまるで家族全員分のお皿になったようだ。「いただきます」の声とともにみんな笑顔になる瞬間、それこそが料理する喜びだ。文化的視点:地域ごとのアプローチ日本全国にはさまざまな地域料理があります。例えば九州では「ひじきご飯」が有名ですが、それぞれ地域によって使われる調味料や具材も異なるため、一口食べればその土地ならではの風味を感じ取れます。また新潟県などでは、お正月のお節料理にも使用されており、その形状から「幸運」や「繁栄」を象徴しています。このような背景を知ることで、日本文化への理解がさらに深まります。未来への影響:健康意識への呼びかけ最近、人々はますます健康意識が高まりつつあります。それゆえ、『今日何を食べたい?』という問いよりも、『何を食べたほうが身体に良い?』という問いへの回答として、多くの場合この海藻類へ目が向けられるようになりました。また、“継続”こそ成功へのカギとも言えます。一度だけ取り入れるだけではなく、習慣化すること。それこそ本当のお手軽レシピなのです。そして、この『ひじきの日』という特別な日付もその動機づけとなれば嬉しい限りです。終わりなき旅路:美味しさとはなんだろう?"しかし、美味しさとは何でしょうか?それは単なる舌触りでしょうか、それとも心温まる思い出なのか?” ...

大阪寿司の日の魅力と文化

大阪寿司の日は、日本の食文化における重要な節目として毎年8月1日に祝われています。この日は、大阪を中心に発展した独自の寿司スタイル、特に「押し寿司」や「箱寿司」を讃える日です。大阪には、その土地ならではの新鮮な魚介類や地元産の米を使った、他にはない魅力的な料理が存在します。このイベントは、大阪が誇るグルメ文化を再認識し、その魅力を広める絶好の機会でもあります。江戸時代から続く味わい:時間を超えた美味しさ実際、この大阪寿司の日は単なる食事だけでなく、長い歴史と伝統が絡み合ったものであり、江戸時代にまで遡ることができます。かつては保存食として重宝されていた押し寿司は、発酵した魚とご飯が一体となり、多くの人々によって愛されてきました。その味わいは時代を超えて今日まで受け継がれ、多くの家庭や店舗で作られ続けています。香ばしい風:握られた手間と心この日の特別メニューでは、新鮮なネタと厳選された米との調和が楽しめます。例えば、サーモンや鯛など季節ごとの魚介類が使用され、その仕込みには何時間もの手間暇かけられることもしばしばです。「あぁ、この香ばしい風!」「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」と言いたくなるほど、色彩豊かな料理たちがテーブルを飾ります。夜明け前… 地元商店街のお祭り8月1日になると、大阪各地で様々なお祭りやイベントが開催されます。特に地元商店街では、多くのお店がこの日限定で特別メニューを提供したり、お得なセット販売など行います。そして、それぞれのお店から漂ってくる美味しい匂いに誘われ、人々は自然と集まります。「その瞬間、誰もが息を呑んだ」というような光景です。子供の思い出帳:家族団欒と思いやりこの日は家族団欒の日とも言えます。子供たちも親から教わった通りに、一緒に作業する姿を見ることがあります。「私も早く上手になりたい!」という声も聞こえそうです。また、この日には地域住民同士でコミュニケーションする機会にも恵まれ、「昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣」があったように、人々同士の温かいつながりや絆も感じられることでしょう。未来へ繋ぐ道:新たなる創造性さらに最近では、大阪寿司の日には新たな挑戦も生まれてきています。例えばベジタリアン向けやヘルシー志向への対応として、新しい具材や調理法にも工夫されています。この革新的な試みこそ、「食」そのものへの探求心と言えるでしょう。それぞれのお店では、「私たち自身にも環境にも優しく」という理念から、新しいスタイルへ挑戦しています。結論: そして問う… 「何故私たちはこの文化を守ろうとしているのでしょう?」さて、このようなお祝い事から見えてくるもの、それは単なる料理だけではありません。「しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?」という哲学的問いさえ浮かび上ります。そして我々一人一人がお互いにつながっている証拠でもあります。それゆえ、大阪寿司の日という伝統行事はいまだ色褪せず、生き続けていると言えるでしょう。...

スカウトの日とは?日本における意義と活動

スカウトの日は、日本におけるボーイスカウト運動の誕生を祝う特別な日です。毎年、4月22日にこの日が設定されており、スカウト活動の普及や青少年育成の重要性を再確認する機会となっています。日本でのボーイスカウト運動は1913年に始まり、初代日本ボーイスカウト連盟が設立されたことで広まりました。その背景には、国際的なスカウト運動があり、多くの国で青少年への教育的な取り組みとして高く評価されています。特に自然とのふれあいやリーダーシップ、協力する精神を学ぶ場として重視されています。勝利の風:この地の名誉の旅この日を迎えると、多くの子どもたちが元気いっぱいに野外活動を行い、仲間たちとともに大声で笑い合います。その瞬間、大自然と共鳴するような清々しい風が吹き抜け、まるで彼ら自身が新たな冒険へ飛び立つ準備を整えているかのようです。赤や緑色に彩られた制服は、彼ら一人一人が持つ勇気と希望を象徴しています。ボーイスカウト運動は1907年にイギリスで始まり、その理念は世界中へ広まっていきました。日本でも、この流れを受けて多くの青年たちが参加し、自分自身だけでなく他者との関わり方について学んできました。この運動では、「自分自身や社会への奉仕」が重視され、それによって形成される価値観や倫理観は、一生涯続く宝物となります。また、日本独自の文化や伝統も交えながら活動することから、多様性豊かな教育環境とも言えるでしょう。夜明け前…スカウトの日当日、多くの場合早朝からキャンプ地では静かな目覚めがあります。「起きろ!」という元気な声が響き渡る中、新鮮な朝露に濡れた草原から漂う爽快な香りが心地よさそうです。そして参加者全員による点呼や体操、その後には共同作業として朝食づくりへと移ります。この瞬間こそ、本当の仲間意識というものを感じさせます。各地で行われるスカウトの日には地域住民も参加し、一緒になって清掃活動や植樹なども行います。このようなコミュニティとの関わり合いは、「共生」をテーマとして考えることにもつながります。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ者同士ですが、一緒になって何かを成し遂げることによって深い絆が生まれる瞬間でもあります。子供の思い出帳この日の思い出は、それぞれ異なる形で心に刻まれていきます。「去年とは違う挑戦だった」とか、「友達のおかげで楽しかった」という言葉から、その子どもたちひとりひとりが得ている成長感を感じ取ることできます。また彼らは大人になった時、この経験こそ自分自身にも役立ったと思えることでしょう。それこそ未来への土台となります。しかし、本当に「教え」と「学び」とは何なのでしょう?それはいわば、この経験そのものではなく、それによって育まれる心なのかもしれません。一人ひとりが持つ小さな光、それぞれ異なる色合いや形状。しかし、この光こそ未来への架け橋なのだと思うんです。...

ニュータウンの日:日本の新しい居住スタイルを祝う

日本における「ニュータウンの日」は、1970年に発表された「ニュータウン建設法」に由来する特別な日です。この日は、新しい町づくりや地域コミュニティの形成を祝うことを目的としています。特に、高度経済成長期の日本では、都市部への人口集中が進み、それによって生じたさまざまな問題—交通渋滞、住環境の悪化など—に対応するため、ニュータウンが重要視されました。ニュータウンは、一般的には新しい住宅地として整備された地域であり、その設計には住民の生活環境を考慮した様々な工夫が施されています。多くの場合、緑豊かな公園や学校、商業施設なども含まれ、人々が快適に暮らせるよう配慮されています。そのため、この日を通して日本全国で行われるイベントやワークショップは、人々が新たな生活空間を認識し、その価値を見直す貴重な機会となっています。未来への架け橋:新しい生活様式の創造かつて、日本各地では自然豊かな土地に人々が集まり、新しい社会を築いていった歴史があります。その中でも特筆すべきは1960年代後半から70年代初頭にかけて建設された多くのニュータウンです。これらの地域は、一つ一つ異なる特色と魅力があります。それぞれの場所で育まれた文化や伝統は、今でも色濃く残っています。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った。このような風景こそ、多くの人々が自分たちの日常として経験し続けているものです。そして、それこそが私たち一人ひとりの日常生活にも影響を与えていることなのです。「ニュータウンの日」を迎えることで、多くの市民がその意義や重要性について考え直すきっかけとなるでしょう。夜明け前…コミュニティとして生きる意味朝焼けに染まる街並みは、新しい希望を象徴しています。しかし、その背後にはさまざまな努力があります。市民同士がお互い助け合いながら築いてきたコミュニティ、それこそが真実なる「町」の姿だと言えるでしょう。「ニュータウンの日」では、その努力と思いやりを再確認しあう機会とも言えます。もちろん、この日だけではなく日常的にも私たちはコミュニティとして存在していること、その絆によって人生全体も豊かになることを思い出す必要があります。子供の思い出帳:次世代へのバトン"子供たちよ、この土地にはあなた方だけでなく、多くのおじいさん、おばあさん、大人、お兄さん、お姉さんも暮らしているんだよ" '70年代以降、日本全国で多く誕生したニュータウン。その魅力はただ居住空間だけではなく、それぞれ個性的で楽しいイベントや活動によっても広げられてきました。今なおそれぞれ異なるストーリーある場所として発展し続けています。そして何より、大切なのはその場所で育つ次世代への想い。その思いや夢は未来へと受け継ぐべきバトンなのです。 "私たちがお互い支え合って生きているからこそ、この街もまた美しくなる。" こんな想像力豊かなフレーズこそ、「ニュータウンの日」が持つ意味なのでしょうね! 心温まる祭典:地域との絆作り '70年代当時、多くの若者たちは夢見ていました。"この街から変わろう"という気持ち。そしてそれはいまだ脈動しています。この日は地域のお祭りやイベントなど盛況に行われます。屋台から漂う食欲そそる香ばしい匂いや、自分自身も参加できる楽器演奏など…. "そうだよね!時折見上げれば青空、本当に気持ち良かった"と思わず感情高ぶりますね。ただ単なるリクリエーションという側面だけではない。当時から引継ぎ連綿と受け継ぐ大切さ。今年も素敵なお祭りになるでしょう! 明日の道標: 未来へ向かって歩む力 "しかし、それでも忘れてはいませんか?この土地には多様性があります。それぞれお互いうんぬん言わず共存していること。” あなた方自身何者なのだろう。” これこそ問われ続けます! だから伝統尊重大切。それ以上一緒になれるもの探求する旅、大変素晴らしい時間ですよね。” まとめ: 私達と言葉にならない想像力との関係性 "勝利とは何か?それとも土壌(チル)種蒔いてゆこう" "本当に人生=自己実現できていますか?" - 共存共栄: 多種多様共存.....

.webp)