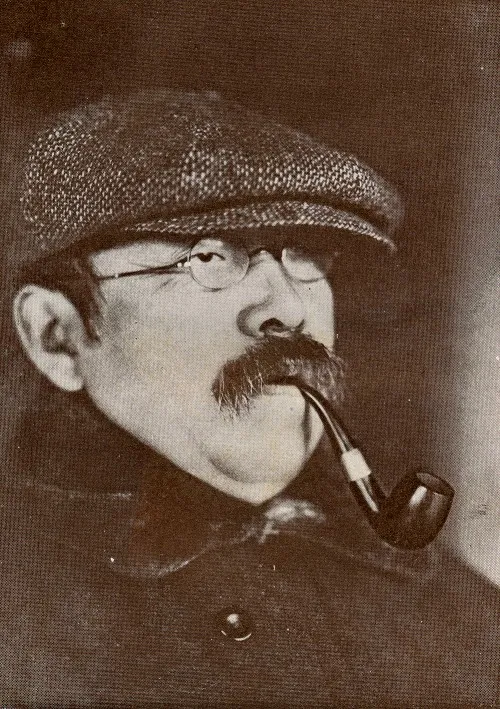

名前: 幣原坦

生年月日: 1870年

職業: 歴史学者、教育者、官僚

死亡年: 1953年

年 幣原坦歴史学者教育者官僚 年

年幣原坦という名の歴史学者教育者官僚が日本の歴史の中で一つの重要な章を閉じることとなったしかしこの日付は彼が人生を全うした瞬間である一方その生涯において彼が成し遂げた功績は今なお語り継がれている

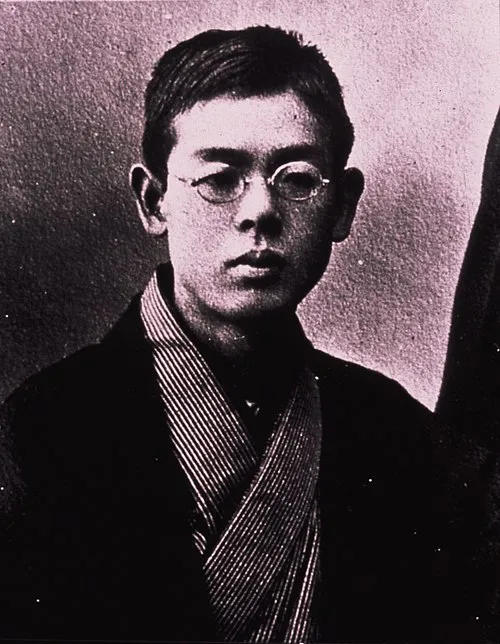

年に生まれた彼は当初からその知性を持って多くの人に影響を与える存在となった幼少期から歴史や文化に対する深い興味を抱きまるで過去の英雄たちと語らっているかのような感覚を持ちながら成長した大学では歴史学を専攻しその後も研究活動に邁進することになるそれにもかかわらず当時の日本社会では新しい思想や価値観が求められていたため彼には挑戦的な環境が待ち受けていた

幣原は大学卒業後すぐに官僚としてキャリアをスタートさせたこの道選びには皮肉な側面もあった政治的な決定によって教育制度が変わりゆく中で彼自身もその一部として影響力を持とうとしていたしかしこの官僚生活は単なる職務以上の意味合いを持つことになる幣原は日本政府内で文化政策や教育改革について積極的に意見表明し多くの場合それは賛否両論呼ぶものだった特に彼が提唱した国民教育の理念は一部から支持されたものの多くの保守派には抵抗感を抱かれたのである

年日本は第二次世界大戦で敗北し大きな転機が訪れたこの状況下でも幣原坦は冷静さを失わず新しい日本再建への希望とともに役割分担について考え続けたそしてこの時期昭和天皇との密接な関係構築にも成功したと言われているこの背景にはおそらく彼自身が政府内外問わず築いた信頼関係と人柄から来る魅力的なカリスマ性も作用していたのであろう

しかしそれとは裏腹に新体制への移行期には反発も多かった彼の改革案には多く不満と批判特に伝統主義者による抵抗勢力から厳しい視線が注げられる結果となったそれにもかかわらず彼は自身ビジョンへの信念と確固たる姿勢で反論し続け多様性こそ未来への鍵だと訴え続けたその姿勢こそ正しく真実という概念自体よりも多様性という概念こそ本当の日常生活へ寄与するとの強い信念につながっていたのであろう

戦後日本社会全体で起きている激動や変化へ適応するべく幣原は新しい歴史観・価値観について思索し続けそれまで以上に個の重要性について考え直す必要性も痛感していたその結果民衆という言葉にも注目していき自身でも数の記事を書き始め民衆を基盤としたアプローチによって新時代への道筋づくりへ貢献していった一方では評価されない瞬間もありながら具体的には若手世代から古臭い考え方だとして非難されても仕方ない部分だった努力家ゆえできるだけ多面的・包括的になる努力も怠らない姿勢で周囲との対話も心掛けていった

ところが不運にもこの活躍の日とは裏腹に終末期へ向かう病魔との闘いという試練にも直面することになった晩年健康状態はいよいよ悪化しその療養生活自体非常につらかったと言われているしかしその病床でもなお日本文化と国際交流について想像力豊かな議論や執筆活動など絶え間なく追求しておりその精神力特異とも言える頑強さがおそらく周囲へ与えていた励ましや影響等評価されてもいいだろう

年月日生涯歳という短命ながらも充実した軌跡流星群ようだった人生それ故多方面から称賛され且つ心残りとも思わせながら静かなる旅立ちとなりました歴史家達によればその貢献度合いや懸命さ等人へ残されたメッセージという部分だけでも充分余韻すればいいとかまた学問・教育なんて言葉など枯渇しかねない現代社会すべて生徒達のみならず教員等含む我世代これまで通過点として捉えて踏み出せばよかった気づきを得ようとも

そして現代になってみればこの功績のみならず発展途上国へ留学生受入企画あまり知られてはいないものなど世界中各所まで広まりつつある状況結局不思議ですが何十年経とうとも私達はいまだ昔語り含む声援期待されどう引継ぎ継承すべき振舞と思いつつ改めて興味深さ感じ得ます本当に無視できぬ足跡ですね

.webp)