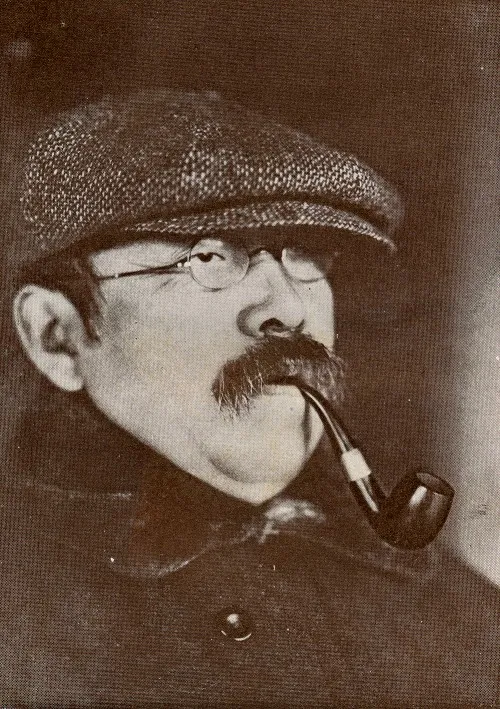

名前: 長谷川海太郎

職業: 小説家

生年: 1900年

没年: 1935年

長谷川海太郎 文学の海に漂う孤高の小説家

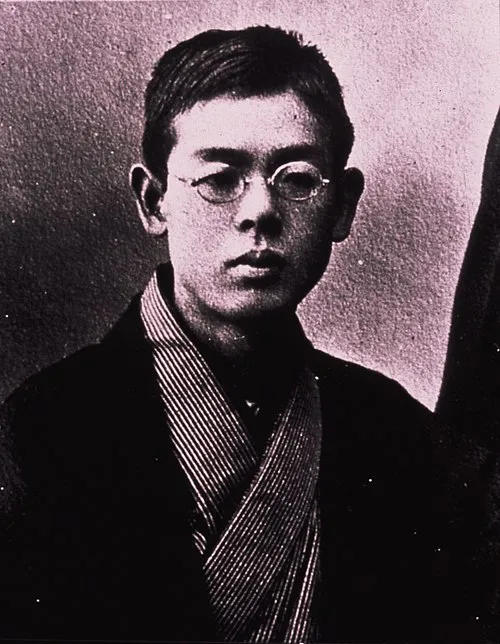

年静岡の小さな町で生まれた彼は幼少期から文学に目覚める周囲の影響を受けながら彼は文字と物語の魅力に引き込まれていったしかしその才能が花開くまでには多くの困難が待ち受けていた

若かりし頃長谷川は東京へと上京するそこで多くの文人や芸術家との出会いがありその中で彼は自らのスタイルを確立していったそれにもかかわらず商業的な成功には恵まれず自身の作品が評価されることは稀だったおそらく彼が追求したテーマや文体が当時の主流とは異なっていたためだろう

創作活動と試練

年長谷川海太郎は自身に課した孤独な探求を続けていたこの年不朽の名作夢見る島を発表するその作品は幻想的で詩的な要素を含んだもので多くの読者から支持を集めることになるしかしそれでもなお一部から批判されることもあった皮肉なことに彼自身が望んだ文学界への進出には一歩届かない状態だった

記者会見では私は常に自己表現を求めていると語りその言葉には深い悲哀と決意が込められていたこのような言葉からも分かるように彼は自分自身との戦いを続けていたのであるそしてその作品には自分自身だけではなく多くの人へのメッセージも込められているようだった

第二次世界大戦とその影響

しかし歴史は厳しい試練を与えるものだ第二次世界大戦勃発後日本全体が混乱に陥り多くの文化活動が制限されたそれにもかかわらずこの逆境こそが長谷川海太郎という作家として成長する契機となった 彼は暗黒の日にも不屈として執筆し続けた

またこの時期には他国との文化交流も重要視されつつあり自身も翻訳活動などにも手を広げたそれでもなお本当に大切なのは自己表現であるという思いを胸に秘めていたと思われるそして戦後日本社会全体が再生する中で彼自身も新たな道筋を見出そうとしていた

晩年と遺産

年代になると小説家として確固たる地位を築いていた長谷川だがそれでも完全なる満足感とは無縁だった議論の余地はあるものの日新しい物語を書き綴り人との交流から得たインスピレーションを書籍へ昇華させ続けていたその間にも数多くの記事やエッセイを書き残し日本文学界への影響力を持ち続けた

年代初頭まで執筆活動を行っており多様性あふれる作品群によって日本文学界に独自性や深みを見る者達から称賛されるしかし皮肉にも享年歳で亡くなるまで自身本来目指していた評価というものには至れずじまいだっただとしてもその業績はいまだ色褪せない

現代との繋がり

団体などによって開催されている海太郎賞なるものも存在し新進気鋭作家達によってその名声はいまだ息づいているまた今でも大学などでは彼について教えたり研究されたりしているため新世代へその思想やスタイルについて伝承され続けている点では評価すべきところだろうその一方で新世代作家達によって使われる手法やテーマとは明らかな違いを見ることとなり伝統を重んじながら革新を探求する姿勢には学ぶところも多かった

歴史家たちはこう語っていますこの小説家こそ日本文学界へ捧げた情熱的存在だったと

.webp)