2023年 - ニューヨーク・ヤンキースのドミンゴ・ヘルマンがMLB史上24人目の完全試合達成。

‹

29

6月

6月29

セーシェルの独立記念日 - 歴史的意義と祝祭の魅力

セーシェルにおける独立記念日は、1976年6月29日にフランスの植民地支配から解放され、独立を勝ち取ったことを祝う特別な日です。この日は国民にとって深い意味を持ち、自己決定権や民族自尊心の象徴として位置づけられています。セーシェルはインド洋に浮かぶ小さな群島であり、その自然美や文化的多様性は、多くの訪問者を魅了してやみませんが、この歴史的瞬間こそが彼らのアイデンティティ形成において重要な役割を果たしました。大海原からの解放:自由への航海1976年6月29日、その日が来るまで、多くの人々は不安と希望が交錯する中で未来を見つめていました。人々は赤いカーネーションの鋭い香りが漂う市場で日常生活を送りながらも、自分たちの運命について考えていました。「これ以上植民地支配に屈するわけにはいかない」と心に誓った彼らは、目指すべき新しい道へ向かって進む覚悟を持っていました。この日の前には、長い苦難の日々が続いていました。1948年から1960年代初頭まで続いた植民地支配は、人々の日常生活や文化にも影響を与えました。国土は他国によって管理され、自分たちの声すら奪われてしまったようでした。しかし、不屈の精神で戦った政治家たちはその時代の流れを変える力となりました。その中には「民族主義」の考え方も根付いており、人々はいよいよ団結し始めました。歴史的瞬間:夜明け前…独立記念日の前夜、多くのお祝い事が行われました。キャンドルライトで照らされた集会所では、世代を超えた人々が集まり、それぞれのお祝いごとや希望について語り合っていました。「明日は新しい時代だ!」という声が響き渡る中、お互いに手を取り合って祝杯を上げました。その温かな雰囲気はまるで夕焼け空に包まれるようでした。そしてその朝、大海原からの日差しとともに、新しい未来への期待感で胸膨らませて集合しました。それぞれドレスアップした人々がお祭り気分満点!音楽と踊り、そのリズムに合わせて彼らは自由への喜びを書き込んだようでした。この瞬間、一人一人が主人公になったかもしれません。そして、一つとなった声援によって、その日の意義深さがお互いにも再確認されました。忘れ去られない思い出:子供たちとの約束独立記念日は単なる祝祭ではなく、次世代へのメッセージでもあります。「私たちも見逃すことなく、この大切な出来事について知ろう」と親たちは子供たちへ伝えることがあります。子供達は、「どうして私たちはこの日お祝いするんだろう?」と興味津々です。その問い掛けひとつひとつが、過去との繋がりや未来へ向かう絆になると思います。「君もいつかこの日の重みを感じる時期になるんだから」'また一緒になろうね' と言わんばかりだった母親のお話です。その言葉にはどこか温かな愛情と思いやりも感じます。そして未来ある子ども達への教訓としても継承され続けています。今日という日に感謝して:風化しない誓い"我々全員共通しているもの、それは祖先から受け継ぐものです。" と幾度となく耳元で聴いた言葉があります。この思いや重みこそ、私達自身だけではなく次世代にも引き継ぐものではないでしょうか? それ故、この日付には特別な重みがあります。それぞれのお祝いごとはただ楽しむだけでは済まされず、その裏には数え切れない程努力した者達への感謝がおります。"勝利とは何でしょう?" "ただ過去として忘れてしまうものなの?それとも土壌から芽生える種となる可能性?"— セーシェル市民より...

佃煮の日を祝おう!日本の伝統と魅力

日本には多くの食文化が息づいていますが、その中でも佃煮は特に独自の魅力を持つ料理です。佃煮の日は毎年6月4日に制定されており、この日には佃煮の素晴らしさを再認識する機会となっています。この日は、昭和26年(1951年)に東京・佃で創業した「冨士屋」が、地元の特産品である小魚を用いた伝統的な料理法を用いて商品化したことに由来しています。また、佃煮はその名の通り、「佃」と名付けられた地域に由来し、江戸時代から続く保存食として親しまれてきました。甘辛い味付けとともに、海や川から得た魚や貝類、野菜などが醤油やみりんで煮込まれ、その深い味わいは日本人の心を捉えています。このように、日本文化には欠かせない存在となっていることからも、その重要性は計り知れません。味わい深き歴史:佃煮が紡ぐ物語今から数百年前、日本では食品保存技術が未発達でした。そのため、人々は新鮮な食材をできるだけ長く保つために工夫しなければならず、「甘辛く煮る」という方法が生まれました。まさしくこの時期こそ、今日私たちが楽しむ「佃煮」の基盤が築かれた瞬間だったのでしょう。江戸時代初期には既に広まり、多くの庶民によって受け入れられていました。その香ばしい匂いや色合い、美しい盛り付けが人々を惹きつけていました。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」ような情景。家庭では、おふくろの味として愛され続けています。そして、それぞれのお家には独自のレシピや工夫もあり、一口ごとに思い出も重なることでしょう。夜明け前…新たなる発見想像してみてください。朝早く目覚めたあなたはまだ薄暗いうちから台所へ向かう。一番最初に目についた材料。それは小魚です。その小さな命たちは醤油とみりんとの運命的な出会いを果たす準備を整えています。一瞬香ばしい煙立ち昇るキッチン。その瞬間、誰もが息を飲むほど新しい世界への扉が開かれるようです。実際、新鮮な素材だけではなく、それら各々にも物語があります。それぞれ取引先との関係や、水揚げされた場所、それによって育まれる環境。これこそ、日本各地で異なる風味や特徴を見ることのできる理由なのです。また、水産資源保護への意識も高まり、多様性豊かな日本海域で捕獲される魚種によってその彩りはいっそう増しています。子供の思い出帳:母との温かな絆子供時代、人々は台所で母親と共に過ごした時間と思い出がありますよね。それこそ、自分自身でも作ったことだろうし、「今日何作ろう?」という問い掛けより始まった家族団らん。そして、小さい手で掴む道具、大きなお鍋。母親と一緒になって作ったその思い出、その時感じた香ばしさ…。それぞれ記憶として心に刻まれていることでしょう。夏休みに訪れる田舎のおじさんおばさん家でも、高齢者世代ならではのお手本となる調理法など学ぶ貴重な体験。しかしそれだけじゃなく、自分自身でも挑戦する場面にも巡りあわせます。「このレシピどうだろう?」そんなドキドキ感もまた魅力的だったでしょうね!人との関係性や大切さ、自分自身成長できたりする瞬間でもありました。未来へつながるもの:持続可能性への道筋(そして今) 私たちはこの伝統的食品文化について考える必要があります。ただ美味しいだけじゃなく、「どう守って行こうか」そんな問いかけへのアプローチですね。「古きを尋ね、新しきを知る」この精神こそ次世代へ繋ぐ架橋になればいいですよね。地域ごとの特色豊かな料理技術とも相成りますし、新しい発見も多様化している昨今だからこそ、この美味しさ全開で未来にも希望溢れる状況になるでしょう!そう考える日々です。"しかし、勝利とは何か?ただ単なる過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?"...

ビートルズの日:日本における音楽と文化の影響

ビートルズの日は、日本国内において特に1960年代から1970年代にかけて、音楽や文化に大きな影響を与えた伝説的なバンド「ビートルズ」の存在を再確認し、その影響力を称える日です。この日は、彼らの音楽がどれほど日本のポップカルチャーや世代を超えた人々の心に深く根付いているかを思い出させます。ビートルズは、世界中で数多くのファンを持ち、彼らの楽曲は今なお愛され続けています。歴史的には、1966年に行われた東京公演が特に有名で、日本で初めて生演奏されたビートルズの音楽は、多くの若者たちに衝撃と希望を与えました。その瞬間、多くの日本人が彼らと共鳴し、新しい音楽や文化への扉が開かれました。さらに、この日には様々なイベントやコンサートが開催されることもあり、人々が集まり、共通の思い出や感情を共有する機会ともなっています。勝利の風:この地の名誉の旅東京ドーム周辺で行われる特別イベントでは、「ヘイ・ジュード」のメロディーが流れ始めると、一瞬静寂が訪れる。そして、聴衆全員がそのリズムにつられて手拍子し始める。空気中には熱気と期待感が混ざり合い、一歩ずつ進むことで、それぞれ心温まる物語へと足を踏み入れる。夜明け前…あの日、1966年8月31日、日本武道館で開催されたコンサート前夜。すべては静まり返っていた。舞台裏ではスタッフ達によって整えられたセッティング。それでも観客は興奮しきっていた。「見えるかな?あそこから降りてくるんだよ」と小さな声で話す少年。その時何か特別なことが起こる予感。しかしまだ、本当の日常生活とは異なる場所への道筋だった。子供の思い出帳多くの場合、人々は自分自身との対話へ戻ります。「私もあの日、大好きだった曲を聞いた」と懐かしむ姿。一人ひとり異なる物語があります。「あぁ、このメロディー聞くだけで涙ぐんじゃう」と言う声も聞こえてきます。それぞれ成長していった時代背景も違うものですが、その経験値はみんな一緒です。流れるメロディー:記憶として受け継ぐもの日本では「ビートルズ」を象徴する商品やカバー曲など無数ありますね。またファッションにも多大なる影響があります。当時若者たちは新しいスタイル、「髪型」から「服装」まで彼らになぞらえて変化しました。その後、このトレンドもさらに進化していったと言われています。それだけではなく、自国文化との融合も自然発生的でした。「赤い靴下」に「ジーパン」を合わせたりという新しい試みですね。哲学的問い:伝説とは何か?しかし、「伝説」という言葉自体どういう意味なんでしょう?その背後にはどんなストーリーがありますか?それとも単なる過去として捉えてしまっているのでしょうか?現代社会において、このような偉大なる存在はいまだ多く必要です。そしてその存在意義について考えることこそ重要です。...

聖ペテロと聖パウロの祝日:キリスト教の重要な記念日

聖ペテロと聖パウロの祝日は、キリスト教において非常に重要な意味を持つ日です。この祝日は、彼ら二人の使徒が信仰の礎を築いたことを記念し、毎年6月29日に世界中で祝われます。ペテロは初代教会の指導者であり、「岩」としてイエス・キリストによって特別に選ばれた人物であるとされ、一方パウロは異邦人への宣教活動を通じて多くの人々をキリストへ導いた使徒です。これら二人が示した信仰と献身は、今もなお多くのクリスチャンに影響を与えています。運命的な出会い:神との約束二人はそれぞれ異なる背景や経歴を持っていますが、その出会いは神によって計画されたものだと言えるでしょう。ペテロはガリラヤ湖畔で漁師として働いていたところ、イエスに呼びかけられ、弟子となりました。その瞬間、新しい人生が始まったわけです。そしてパウロ(元サウル)は、自身が迫害者だった頃から大きく変わり、神から使命を受けて異邦人への宣教へと向かいました。このように彼ら二人はそれぞれ独自の道を歩みながらも、一つの目的に向かって進んだと言えるでしょう。歴史的背景:信仰が育まれる時代この祝日には、多くの歴史的背景があります。古代から、中東地域ではユダヤ教徒と異邦人との関係性が複雑でした。しかしながら、聖ペテロと聖パウロはその壁を乗り越え、人々に希望や救いについて語り続けました。特にアポストルたちによる伝道活動や殉教者として果たした役割など、その歩みには私たちへのメッセージがあります。赤いカーネーション:信仰という花想像してください。夏の日差しが照りつける中、白い石畳沿いには赤いカーネーションが咲き誇ります。その香りは強く広がり、人々の日常にも彩りを添えているようです。それこそまさしくペテロとパウロという信仰という花なのです。一見すると小さな花でも、それぞれ色合いや形状で個性があります。しかし、この美しさだけではなく、その背後には土壌や水分など、多くの要素が必要なんですよね。それこそがお互いへの理解と思いやりなんですね。夜明け前…新しい時代へそして6月29日になると、多くの場所でミサや行事が行われます。祭壇にはキャンドルや花々、それぞれ敬意と思慕を込めて飾ります。この儀式では、人々も一緒になって祈ります。「今日も生きるため」に、と。そして心から響く「アーメン」という言葉。その瞬間、「私たちは一つなのだ」と思えるわけです。それまで暗かった夜空も少しずつ明るさを帯びてきます。そして新しい時代への光射す瞬間、それこそ彼らのおかげなのだとも言えます。子供のおもいで帳:未来へ繋ぐ伝承 昔、自分自身でもこの祝日の特別さについて考えたりしました。「何故この日に集まり、お祝いするんだろう?」そんな疑問。またおばあちゃんから聞いた物語。「ペテロさんとかパウロさんって、本当に大変だったんだよ」。その話はいつしか心に焼き付いてしまったんですね。それだけではなく、このお祝いごとはただ過去を見るためだけじゃない、新しい世代にも受け継ぐべきものなんですね。この繋ぎ合わせる思いや「愛」こそ、本当によろしいことなんですよね。結論:勝利とは何か?その先へ…しかし、この豊かな伝承や慶びの日でも問い直すべき点があります。「勝利とは何か?」本当にただ過去として記憶するものなのか?それとも未来へ蒔かれた種として再生する可能性なのか?私達自身にも問い直すこと、一歩踏み出すことで得たい希望、その先には無限なる可能性があります。それこそ私達一人一人もまた、「愛」の名によって結ばれている存在だからではないでしょうか?そう考える時、この祝日の意義はいっそう深まります。...

出来事

2007年 - 初代iPhoneがアメリカで販売開始。

2002年 - 第2延坪海戦。黄海上で北朝鮮と韓国の艦艇による銃撃戦。合わせて19人が死亡。

1999年 - 広島県を中心とした中国地方を集中豪雨(6.29豪雨災害)が襲い、各地で起こった土砂崩れ等により36人が死亡。

1995年 - スペースシャトルアトランティスがロシアの宇宙ステーションミールとドッキング。ミールとスペースシャトルのドッキングは初。

1995年 - 韓国ソウルの三豊百貨店がほぼ全壊し、512人が死亡。

1993年 - ゼネコン汚職事件: 東京地検が石井亨仙台市長を収賄容疑で逮捕。

1990年 - 礼宮文仁親王が川嶋紀子と結婚、秋篠宮家を創設。

1987年 - 6月民主抗争:韓国でノ・テウが民主化宣言を発した。

1982年 - 米ソ首脳が戦略兵器削減交渉 (START I) を開始。

1981年 - 中国共産党第11期6中総会で文化大革命を全面否定する「歴史決議」を採択。

1976年 - セーシェルがイギリスから独立。

1966年 - ビートルズが初来日。

1962年 - 北海道の十勝岳で水蒸気爆発。翌日未明に噴火が発生。硫黄鉱山作業員の死者・行方不明者5人、気象台の観測員2人を含む負傷者12名。

1961年 - 北海道美唄市三菱美唄炭鉱でガス爆発事故が発生、一時、坑内に40人が取り残された。8人が死亡、11人が重軽傷。

1958年 - FIFAワールドカップ・スウェーデン大会の決勝戦でブラジルがスウェーデンを5-2で破り初優勝。

1956年 - 北海道釧路市で火災現場に向かう消防車が通行人17人をはねる事故。児童6人が即死、2人が重体、9人が重傷。

1956年 - アメリカ合衆国で連邦補助高速道路法が施行される。

1947年 - 前田山英五郎が第39代横綱に昇進。

1945年 - 第二次世界大戦・日本本土空襲: 岡山空襲。岡山城が焼失。

誕生日

死亡

2023年 - クラレンス・バーロウ、作曲家(* 1945年)

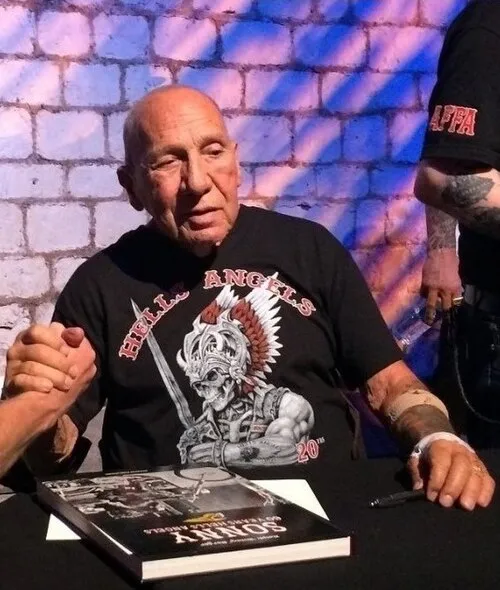

2022年 - ソニー・バージャー、俳優、作家(* 1938年)

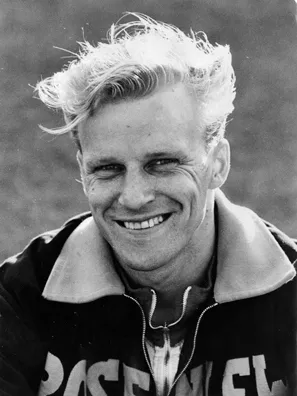

2022年 - エーレス・ランドストレム、陸上競技選手、政治家、国会議員(* 1932年)

2022年 - 野村昭子、女優(* 1927年)

2021年 - ドナルド・ラムズフェルド、政治家、元アメリカ合衆国国防長官(* 1932年)

2020年 - カール・ライナー、映画監督、俳優(* 1922年)

2007年 - フレッド・セイバーヘーゲン、SF作家(* 1930年)

2003年 - キャサリン・ヘプバーン、女優(* 1907年)

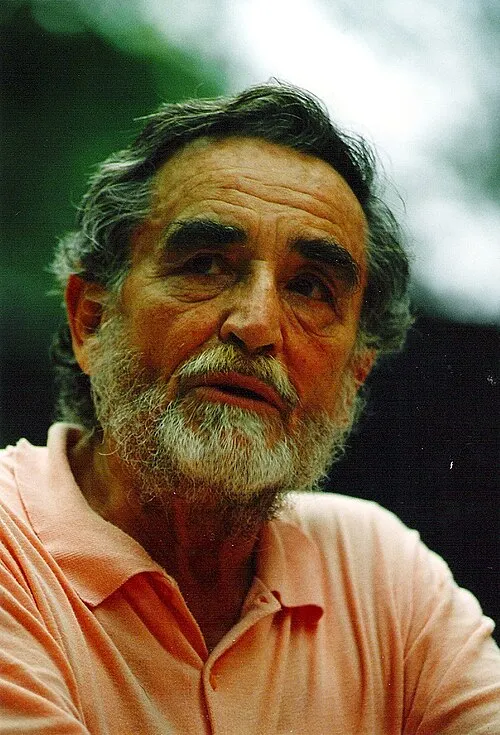

2000年 - ヴィットリオ・ガスマン、俳優(* 1922年)

1995年 - ラナ・ターナー、女優(* 1921年)