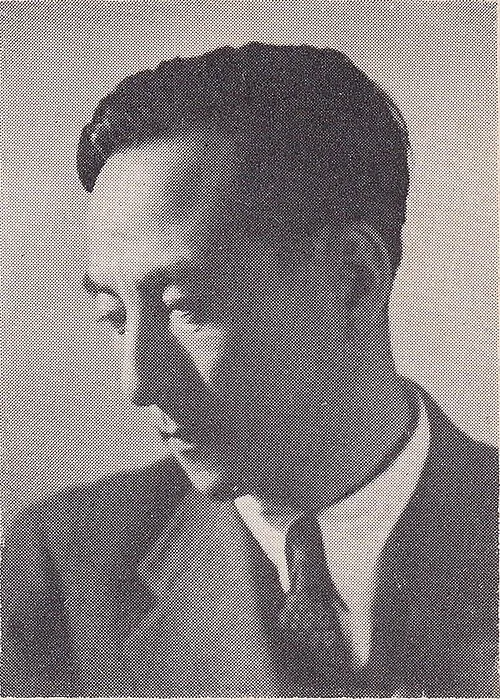

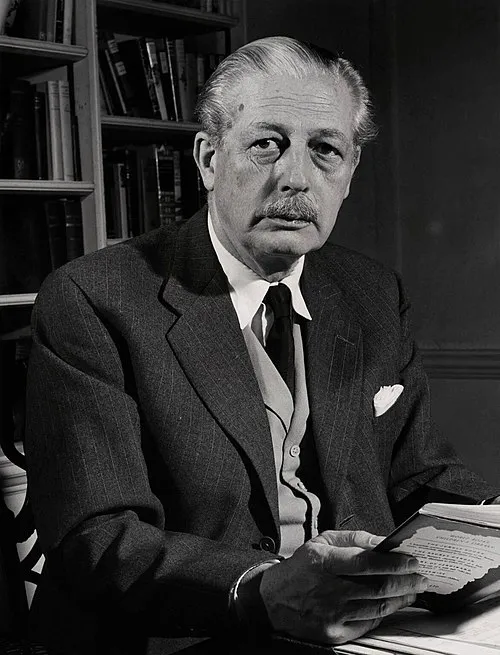

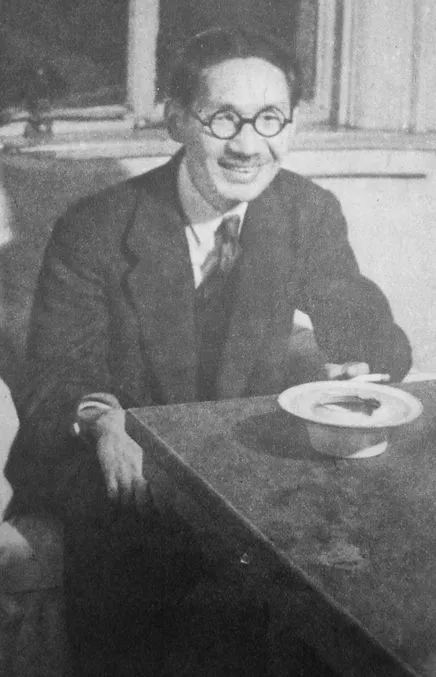

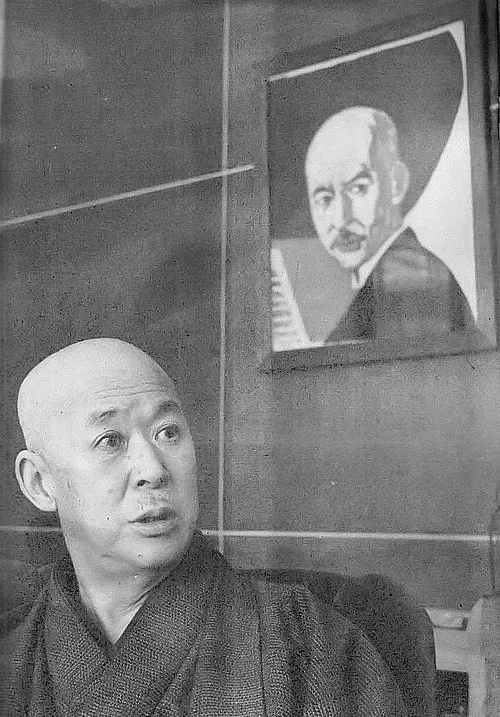

名前: 朝比奈隆

職業: 指揮者

生年: 1908年

没年: 2001年

年 朝比奈隆指揮者 年

朝比奈隆の人生は音楽という芸術の魔法に満ちたものでした彼が生まれたのは年静岡県の美しい自然に囲まれた場所でその環境が彼の感受性を育んだといえるでしょうしかし朝比奈が成長する過程で日本は歴史的な激動を経験します戦争や社会変革が彼の日常に影響を与え音楽への情熱は時折試練にさらされることになります若き日の朝比奈は音楽学校で学びながらも自身の指揮者としての道を切り開くために苦労しましたしかしその才能は早くから認められました年代にはすでに数のオーケストラと共演しその名声は全国へ広まりましたしかしそれにもかかわらず戦後の混乱期には多くの困難が待ち受けていました彼自身も苦しい時期を経て多くの人と同様に復興へ向けて歩み始めます皮肉なことにそうした厳しい状況下でも彼の作品への情熱は衰えませんでした日本人として西洋音楽をどう取り入れるかというテーマについて考え続け自身独自のスタイルを模索していたようですこの探求心こそが朝比奈隆という指揮者として知られる存在への道筋となりました年代になると彼は国際的な舞台でも活躍し始めます特筆すべきは年日本フィルハーモニー交響楽団とのコンサートですこの公演では日本国内外から高い評価を得ることになりますそれだけでなくこの成功によって彼自身も大きな自信をつけることになったでしょうその後も数多くのオーケストラとの共演や海外公演を重ね多忙ながら充実した日を送りますおそらく彼最大の功績とも言えるものそれは日本人による指揮という新たな流れを作り出したことでしょう当時西洋音楽界では欧米出身者ばかりが注目されていた中で日本人として堂とその舞台に立つ姿勢には多くの日系音楽家たちにも影響力となったと思われますそしてそのスタイルや解釈方法にはおそらく先人たちから受け継いだ深い哲学や技術的熟練度が根底にあったのでしょうさらに驚くべきことですが年代には海外でも名声が高まり世界三大オーケストラと称されるグループとも共演する機会さえ得ましたしかしそれにも関わらず決して自己満足することなく常に新しい挑戦へ意欲的だったようですこの姿勢こそ本物のアーティストと言える所以なのかもしれませんまたその独特なスタイルによって多様な文化との交流も実現し一層豊かな表現力へと導いていきました晩年になるにつれて朝比奈隆はいよいよ多忙さ増し新たなる世代への教育活動にも力を注ぎ始めます音楽とは何かという問いについて深く掘り下げながら学生達へ教え続けその姿勢こそ次世代につながる架け橋となりましたそして年とても静かな一日でした 歳という生涯を全うしこの世から旅立ったその瞬間人はいまだその存在感と思念深さについて語り続けていますそれゆえ今なお若手アーティスト達へのインスピレーション源として称賛されていますそして今現在も多くのお祝いイベントや追悼コンサートなど通じてその遺産を見る機会があります私達の日常生活にも音楽が必要だと語った言葉がおそらく思い返されることでしょうそれゆえ現代社会でもなお生き続けていますその影響力のおかげで孤独をテーマとした作品などある種普遍性とも言える形で広まり続け新旧問わず共鳴していますまた日本文化とは何かという問いについて再考させつつある事実これこそ今後必要不可欠でしょうね結局人間とは不思議ですね音楽家としてだけではなく一人間としてどう生き抜いたかそこには他者との関係性・歴史観・自己探求など様要素含まれている事でしょうつまり朝比奈隆氏と言う存在から私達特に芸術愛好家は何度教訓得ただろう今日この瞬間でも語り継ぐ意味深さそれぞれ皆異なる視点持ちながら伝説となっている気配

.webp)