.webp)

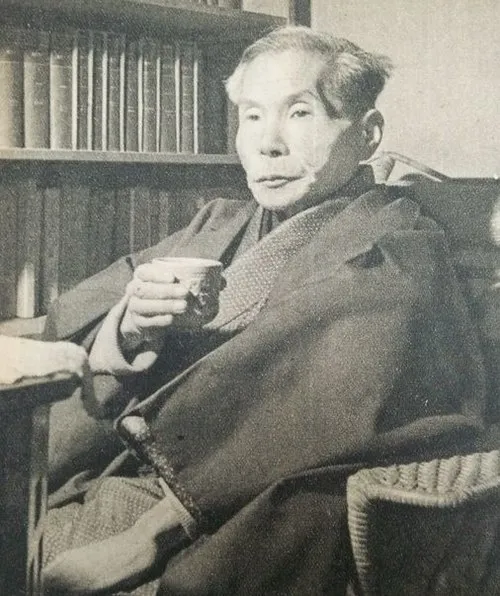

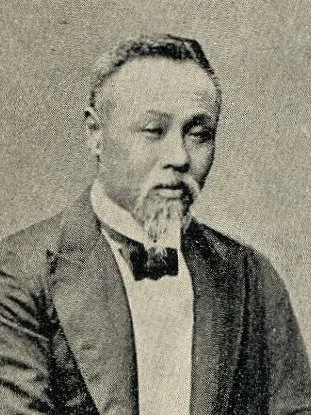

生年: 1899年

没年: 1964年

職業: 浪曲師

別名: 広沢虎造 (2代目)

広沢虎造代目の物語

年代日本の伝統芸能に新たな息吹をもたらした浪曲師広沢虎造彼の人生は音楽とドラマが交錯する舞台で織り成されたものであったしかしその華やかなキャリアの背後には数多くの試練と苦悩が隠されていた

年に生まれた彼は幼少期から人を魅了する才能を持っていたというおそらく彼の心には芸術への情熱が宿っていたのだろうしかしそれにもかかわらず彼がその道に進むきっかけとなった出来事は波乱万丈だった若い頃家庭環境は厳しくその中で自分自身を見出すことができずに過ごしていたこの時期多くの人が持つ普通という概念から外れていた彼は自らの居場所を求め続けていた

ある日友人に連れられて観た浪曲演奏会それは彼にとって運命的な瞬間だった舞台上で奏でられる切ないメロディーと迫力ある物語に心を奪われ私もこのような演者になりたいと強く思ったというその後自身でも浪曲を学び始めることになるそして数年後その努力が実を結ぶ瞬間が訪れた

年代中盤一世一代のチャンスが巡ってきた戦時下日本全体が暗い雰囲気に包まれている中広沢虎造はその歌声で多くの人を励ます存在となるしかしそれにもかかわらず日本社会には多くの規制や抑圧も存在しておりその影響下で自由な表現とは程遠い状況だったそれでも虎造は苦境にも負けず自分自身と向き合いながら浪曲という芸能界で名声を得るため日夜奮闘した

年代になると一躍人気者へと成長し多数のお弟子さんたちも持つようになったこの時期には多くのレコードもリリースされ大ヒットとなる義理堅さや情けをテーマにした作品群は多くのファンから愛され続けたそれとは裏腹に人との距離感特有なキャラクターゆえかから孤独感にも苛まれている様子もうかがえた記者会見では私は本当に一人なのですとの言葉が印象的だった

年新しい世代へのバトンタッチとも言える代目広沢虎造としてデビューするとその名前はさらに大きな意味合いを持つことになるしかし皮肉なことにこのころにはテレビなど新しいメディア登場によって伝統芸能全体への関心が薄れてしまう現実にも直面するようになったそして一方では大衆文化として大きな変革期を迎えている日本その中でも古典的浪曲への愛情や信念を貫いて活動し続ける姿勢こそ多くのお客様との絆につながっていったのであろう

年代初頭高齢となった広沢虎造代目は次第に舞台から遠ざかるようになり引退の二文字とも向き合わざる得なくなるただしそれだけでは終わりではなく自身のお弟子さん達へ教えながら生涯最後まで浪曲界への貢献し続けていたというその姿勢こそ真摯さや温かな人柄だと言われておりお弟子さん達から敬愛された理由なのだと思われる

年高齢による体調不良や周囲から引退勧告など受けながらもまだまだ自分にはできることがありますと意地っ張りながら活動していた姿勢その生涯最期の日まで笑顔でいること忘れず約歳という長寿でした亡くなる一生涯その声色によって多種多様なお客様との交流・絆築いて来た記憶だけ残し去って行った今でもその名声や教えは伝説として語り継がれている

現代との繋がり

今日では一部地域イベントなど独自開催され元気づけたり・支援活動など展開され流派として受継ぎ保持された挙げ句新しい形態について取り組んでもいるまたお弟子さん達による公演活動など通じ受容性高め次世代へ拡大して行こうと努力して見せていますそれとも皮肉だろうか 広沢虎造代目の名作・作品群はいまだ再評価され続けつつありその魅力古典的感覚ふっと感じ入れる機会与えている部分あると思います