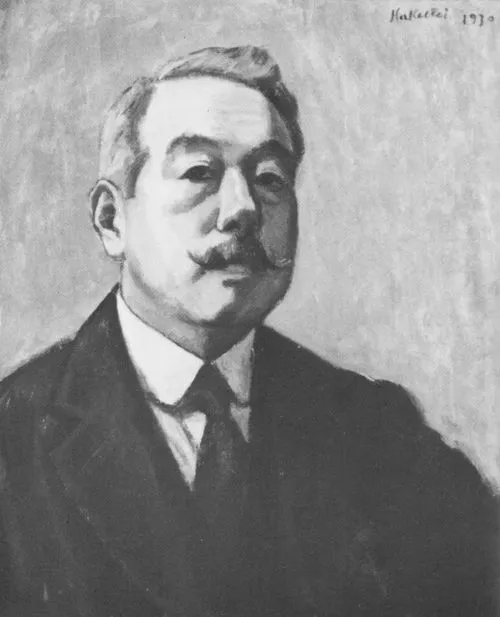

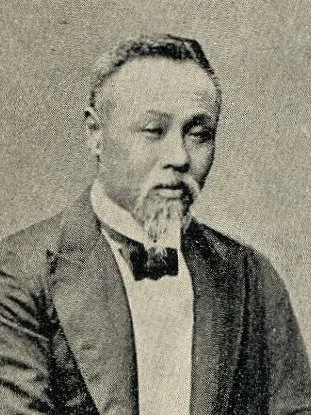

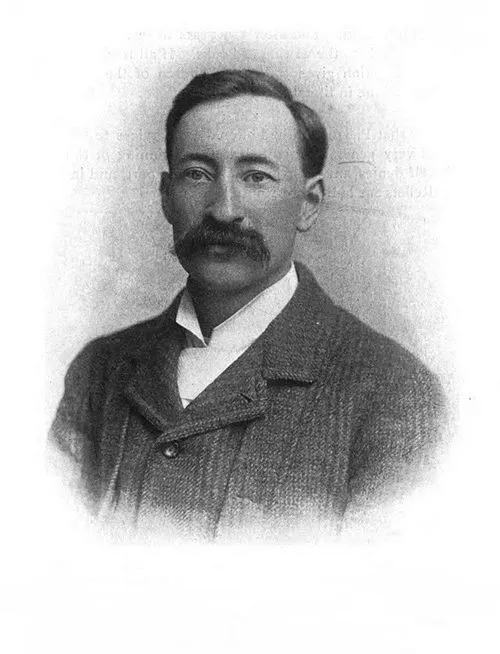

名前: イーデン・フィルポッツ

職業: 小説家

生年: 1862年

没年: 1960年

年 イーデン・フィルポッツ小説家 年

彼の名はイーデン・フィルポッツ年英語の土壌が豊かに育んだ地で生まれた彼は幼少期から物語の魔法に魅了されていた彼の心には常に不屈の精神が宿りその情熱は後に数の小説を生み出す原動力となったしかしフィルポッツは単なる作家ではなかった彼は自身の作品を通じて時代を映し出す鏡となる運命を背負っていた成長するにつれ若きイーデンは周囲から独特な視点を持つ少年として注目されるようになったそれにもかかわらず成功への道は決して平坦ではなかった文学界で名声を得るためには多くの試練と挑戦が待ち受けていたそしてその試練こそが彼をより強固な作家へと育て上げたのである年代初頭ついにフィルポッツはその名声を手に入れるチャンスが訪れる人間性と社会をテーマとした作品群が評判となり特に大いなる驚異という小説で多くの読者から支持を受けることになるこの作品では人間存在の深淵や倫理的ジレンマについて巧妙に描写しておりその内容には多くのファンや批評家から絶賛される一方で一部には議論も巻き起こしたその結果文壇における地位も確立されたと言えるだろうとはいえそれまで順風満帆だったわけではない成功とは裏腹に自身の日常生活には影が差し込んできた個人的な苦悩や鬱屈した思いが積み重なる中おそらく彼自身もその内面的葛藤を創作活動へと昇華させていたことであろうそれにもかかわらず皮肉にもこの苦悩こそがさらなる傑作へと導く源泉ともなったのである時代背景として見てもこの頃イギリス社会は急速な変化を遂げようとしていたしかしながらそうした変革とは裏腹に多くの人の日常生活には依然として厳しい現実が横たわっていたその状況下でフィルポッツは執筆活動のみならず人道的活動にも従事し始めたそれによって自ら創作するだけでなく人との繋がりも深めていったと言われているこの人間的側面こそおそらく彼自身の作品にも色濃く反映される要因となったのであろう年代になると多数の記事やエッセイを書き続けながら小説という形式以外でも才能を発揮する機会も増えていったそして年代末期まで執筆活動は続いており多岐にわたるジャンルへの挑戦も行っていたしかしながらそれでもなお文学界の潮流とはどこかズレている感覚も抱いていたことだろうこの独自性ゆえに後世への影響力も大きかったようだ年生涯最後の日しかしこの年本当に注目すべき出来事は訪れるこの年齢になってなお精力的だったフィルポッツだがそれでも体調面では徐に衰え始めていた皮肉なのはこの世代交代とも言える状況下で若者たちによって再評価されたことだ一部著名な批評家や新進気鋭の作家たちは過去にはあまり評価されてこなかったフィルポッツへの関心を高め新しい解釈によって再びその作品群へ光を当て始めたのであるそれまで隠れていた才能やメッセージ性について掘り下げ新しい価値観として認識する動きとも言えるだろうもちろんそれ以前から多様化している文学界というものも影響していただろう新しい流派やスタイルによって過去作品へのアプローチ方法そのものまで変わりつつあったしかしこの時期になればなるほどその影響力はいっそう広範囲になるそして皮肉にも自身亡き後日本やアメリカなど海外でも翻訳され多国籍文化圏でも親しまれるようになっていったのであるこの現象自体がおそらく不思議ささえ感じさせるものだったと思われる年月日大英帝国文学史上重要無形文化財とも言えるこの人物はいよいよ永遠へ旅立つことになるしかしその死によって終焉など全く感じさせないほど今日でも世界中で読み継ぐファンそして研究者がおり続けその根底には何か普遍的真理なんぞ存在しているようだからまた皮肉ながら年現在ではデジタル時代突入のお陰で簡単アクセスでき今尚人気コンテンツでもあり など最新プラットフォームまでも参入するケースすら見受ければ時間軸逆転現象とも言えるかもしれないただ単純明快だけど素晴らしく意義深い事実と言える歴史学者達曰く時間という概念自体経験則だけではなく感情経由ですと分析すると同時様メディア越しによんな流派独特表現等次元超越問題等構造抜本改善提案含むリバイバル運動とか結局仕掛中未発表草稿探求更なる可能性追求新世代継承意義不滅死去何十年経とうとも不朽信念揺ぎ無きを誇示証明各層共鳴必要不可欠要素このよう志向活気奮闘活用推進欲求共鳴一連模索繋げ成立基盤築かん努力持続無駄ありませんよね