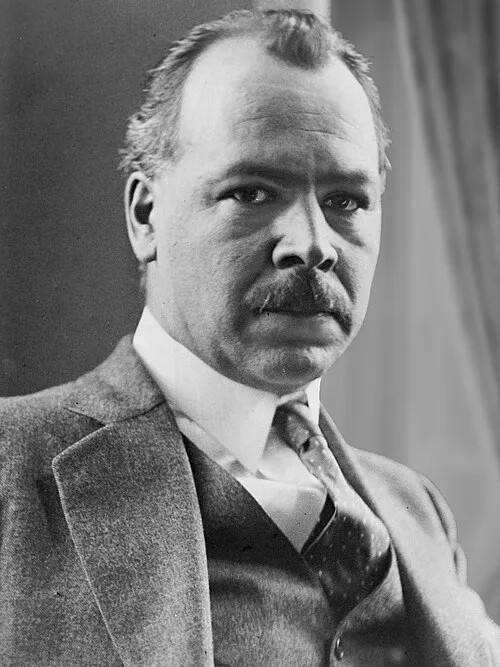

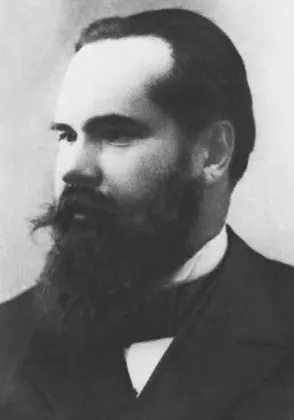

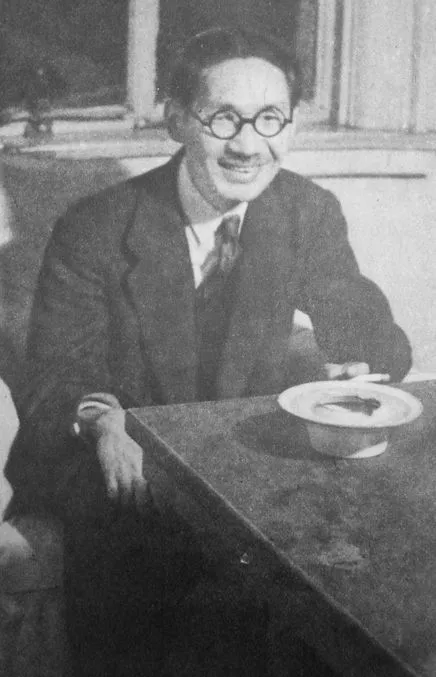

生年: 1891年

名前: 米川正夫

職業: ロシア文学者

没年: 1965年

年 米川正夫ロシア文学者 年

米川正夫ロシア文学の架け橋

年静岡県で生まれた彼は幼少期から文学への強い情熱を抱いていた家族は彼に対して多くの期待を寄せており特に父親は教育者として知られていたしかし彼が成長するにつれその道は平坦ではなかった

学生時代彼は周囲から学問の虫と呼ばれるほど読書に没頭したそこで出会ったロシア文学の数が彼の人生を大きく変えることになるとは誰が予想できただろうかしかしそれにもかかわらず当時の日本ではロシア文学があまり注目されていなかったため彼は孤独感を抱えていた

大学卒業後若き日の米川正夫は自らの情熱を追求するために大学院へ進むこの決断は皮肉なことに多くの反発を招いたしかし好きなことをやるしかないと信じる心が道を開いていった年代には早くも翻訳家として活動し始め日本語で初めてロシア文学作品を世に送り出した

年代には日本とロシア間の文化交流が盛んになりつつあったその流れに乗って米川正夫も国際的な舞台へ進出するしかしながらその過程で直面した困難も多かった例えば日本国内外で活動している他の翻訳者たちとの競争や自身が持つ独自性への疑問議論の余地はあるがおそらくこの時期こそが彼自身を形成する大きな試練だったと言える

年代になると中国や満州への移住経験も影響し新たな視点からロシア文学を見るようになったそれまでとは異なる文化背景によって得た洞察力それこそが彼自身の日を書き記す上でも重要だったしかしそれにも関わらず第二次世界大戦中日本国内では言論統制や戦争によるストレスで心身共に疲弊していた

年代には本格的にエッセイストとして名声を高め始める白樺の名作など多くの記事を書くことでその地位確立に努めたしかしながらこの成功にもかかわらず一部から伝統的すぎると批判されたこともあったそれでもなお米川正夫は自分自身を曲げず自分だけのスタイルで執筆し続けた

年結局この年人はいかなる文豪とも言える存在として多くの作品群と向き合うことになったその死後間もなくして評価された作品群はいまだ多く読まれ続けているそれだけではなくその教え子たちやフォロワーによって新しい解釈・再評価へと繋げられていった

今日でも彼の翻訳した作品やエッセイ集はいろんな場面で引用されその影響力はいまだ衰えない日本とロシアという二つ の文化圏間で架け橋となるべく尽力したその姿勢今見ても胸打つものがありますね皮肉にも現代社会ではグローバル化進展によって国境という概念さえ薄れてしまっていますがそれでも尚人には異なる文化を理解しようという欲求がありますまさしく米川正夫こそこのニーズに応えてきた先駆者だったのでしょう