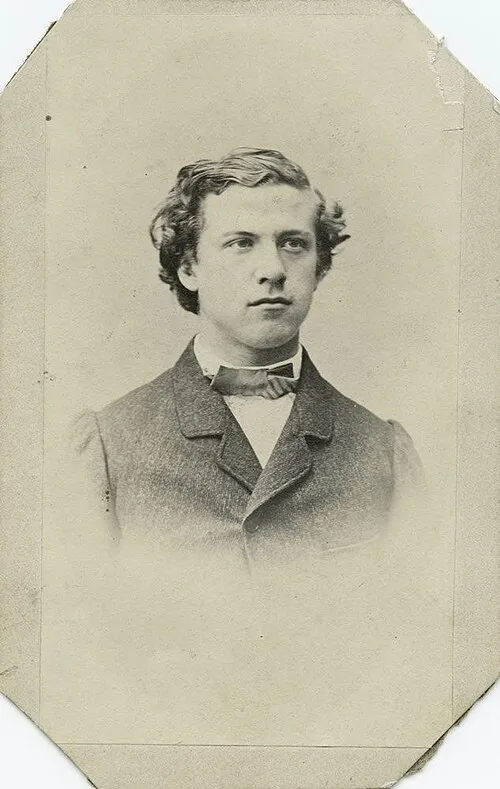

生年: 1856年

名前: セルゲイ・タネーエフ

職業: 作曲家

没年: 1915年

年 セルゲイ・タネーエフ作曲家 年

セルゲイ・タネーエフ彼の名は世紀末から世紀初頭にかけてのロシア音楽界で一際輝きを放っている年ウラジミールで生まれた彼は音楽家の家庭に育ちその環境が彼の運命を決定づけることになった幼少期からピアノや作曲に親しむ中で彼の感性は磨かれていったしかし若い頃から周囲に流れる音楽だけでは満足できなかった彼には自身の音楽言語を創り出すという強い欲望があったタネーエフが作曲家として活動を始めたのは年代後半その頃多くの若者が国民的なアイデンティティを模索していた時代背景も影響したと言えるしかしその夢想は現実には容易ではなく多くの困難と葛藤が待ち受けていたのであるある評論家によればタネーエフは当初自身を表現するために多くの試行錯誤を重ねたと語っている年代にはモスクワ音楽院で教鞭をとりながら自身でも数多くの作品を書き上げたこの時期彼は交響曲や室内楽など様なジャンルで独自性を発揮するようになったしかし皮肉なことにこの成功にも関わらず一部の保守的な批評家たちは彼を理解せず過度に複雑だと非難したこともあったそれでもなおタネーエフはその声に屈せず更なる革新への探求心を燃やし続けた年ロシア革命前夜この時期には社会全体が不安定さと混乱に満ち溢れていたがそれにもかかわらずタネーエフはその危機感覚から逆境への力強いメッセージとして交響詩を創作したおそらくこの作品には自身の日常生活や思索といった個人的要素も色濃く反映されているだろうその結果として生まれたこの曲は多くの人によって称賛され新しい道標となるべきものだった年という年になるまでタネーエフはいまだ活発な創作活動を続けていたしかしその健康状態が次第に悪化してゆきそれにも関わらず執筆への情熱だけは衰えない姿勢を見ることができるその姿勢こそ本当に芸術家として生きるということでありその精神性こそ後世へ伝えたいメッセージなのだろうと思う そしてついに年この年長寿とは言えない人生を終えることになったセルゲイ・タネーエフ死という形で彼自身もまた一つ歴史となりその存在感はいよいよ輝きを増すのである今日でも彼の作品は演奏され続け多くの人によって愛されているこのような状況を見ると時代が変わっても芸術が持つ力について考えさせられる記録によればモスクワフィルハーモニーオーケストラは今でも毎年特集コンサートを開いておりその中では必ずと言っていいほどタネーエフ作品が取り上げられる一方で小規模ながら個性的なアーティスト達もまた自身流儀で解釈し直す機会とも捉えているそれ故か皮肉にも新しい解釈や評価まで生まれ続ける今でもその影響力は息づいているとも言えるのである今日私たちが耳する旋律やリズムにはおそらくあの日あそこで考え抜かれ生み出された想像力豊かな旋律のみならず人間存在そのものへの深淵なる問い掛けまでも含まれていると思われる人と共鳴し合うことでさらに広まり進化してゆくそれこそ芸術という不滅なる存在なのだろうそしてセルゲイ・タネーエフその名義こそ未来永劫人類文化遺産として燦然と輝いてゆくだろう