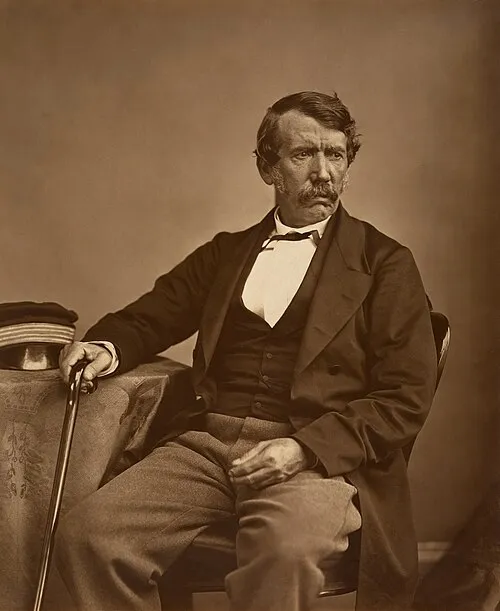

生誕年: 1841年

没年: 1904年

職業: 作曲家

国籍: チェコスロバキア

代表作: 交響曲第9番『新世界より』

年 アントニン・ドヴォルザーク作曲家 年

アントニン・ドヴォルザーク彼の名前は音楽の世界における巨人の一人として語り継がれていますしかしその生涯は単なる成功物語ではありません年にボヘミア現在のチェコ共和国で生まれた彼は若き頃から音楽に才能を示しましたが貧しい家庭環境によってその道を歩むことは容易ではありませんでした最初は地元の音楽学校で学び始めましたが彼の真の才能はすぐに認識されることとなりますしかしそれにもかかわらず彼は若い頃から多くの障害に直面しました特に家計を支えるために音楽だけでなく様な職業につかなければならなかった時期もありましたそのような背景から多くの苦労と試練を経て作曲家として名声を得ることになるわけですドヴォルザークが注目されるようになった転機は年でしたこの年スラブ舞曲が発表され大きな成功を収めましたそのメロディーには彼自身の故郷への愛情が込められており多くの聴衆を魅了したことでしょうしかし皮肉なことにその成功によってもたらされた名声とは裏腹に自身が求め続けていた本物の音楽スタイルを見つけるまでには長い時間がかかったと言われていますそれ以降ドヴォルザークは数の作品を書き上げていきます新世界交響曲は特筆すべき作品でありおそらく彼最大の遺産とも言えるでしょうこの交響曲にはアメリカ滞在中の経験や感情が色濃く反映されています一方でこの作品が持つリズムやメロディーには祖国ボヘミアへの懐かしさも感じ取れるため聴衆は様な解釈を持つようになりました今日でもこの交響曲はいまだ多く演奏され続けているという事実からもその影響力と魅力を見ることができますしかしながら多くの場合人はドヴォルザーク自身についてあまり知らないままその作品だけを評価する傾向があります彼自身もまた私はただ自分自身を書くだけだと述べたと言われていますそう考えるとおそらく作曲家として多大なる成功を収めたにも関わらず自身が追求していた真実について悩み続けた生涯だったのでしょう年その人生に終止符を打つ日までドヴォルザークは創作活動を続けましたそしてその死後も長い年月が経過した今でも彼の遺産特に新世界交響曲は多くの場面で耳にすることがありますそれにもかかわらず歴史的背景や個人的な経験なしには理解し難い側面もあると思いますまた多くの場合音楽とは異なる文化や感情との接点になるためこの部分について思索する価値がありますドヴォルザークという存在それ自体がおそらく私たち現代人へ向けて何かしら強いメッセージ性あるものだったとも言えるでしょう自分自身を表現し続けながら多様性や文化的背景への敬意それこそ本当の記事を書く際には欠かせない要素なのだと思いますそして今日でもなお大勢のお客様によって愛され続けるその旋律こそ生き残った証なのです 年以降大戦後時代や冷戦時代などさまざまな社会的変化がおこりましたそれでもなおその旋律美しいメロディーとリズム は今なお私たちの日常生活へ影響与えていますそれゆえこの偉大なる作曲家への理解深化こそ必要不可欠なのでしょうそして記憶されるべきその業績人との絆こそ未来へ伝え行かなねばならないものなのです 年現在新世界交響曲など数多ある作品群には新しい解釈や分析という形で再び光り輝いていますそしてこれから先新世代によって再評価された際おそらくまた別種二者間・共感という形能み出してゆくだろうと思いますその意味では独自性・普遍性双方兼ね備えている点明確ですね こうした流れから見てもドヴォルザークという名なくして西洋音楽史を見る事なんぞ出来ぬ程重要人物なのだろうその存在感および影響力それ以外無論言葉通じぬ形容詞のみぞ記録歴史上残し続いているのであります