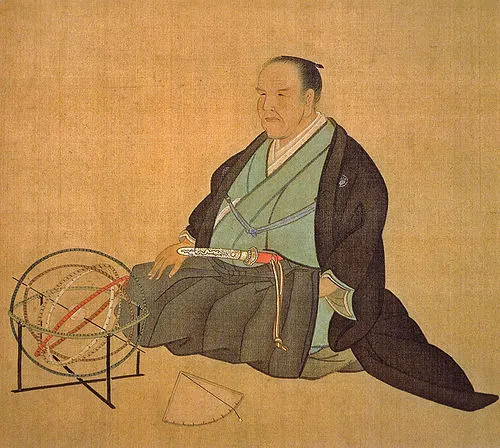

生年月日: 1837年(天保8年3月27日)

名前: 大塩平八郎

職業: 儒学者

誕生年: 1793年

年天保年月日 大塩平八郎儒学者 年

江戸時代日本の社会はさまざまな変化に直面していたその中で大塩平八郎という名の儒学者が生まれた彼は年和歌山藩の士族の家に生まれ幼少期から知識を求める熱意を持っていたしかし彼が成人する頃には日本は幕末へと向かう混沌とした時代に突入していた大塩は若いころから学問に没頭し儒教を深く学ぶ一方で庶民の苦しみを目の当たりにするその結果おそらく彼は社会改革への欲望が芽生えたのであろう特に貧困層や農民たちが直面する問題を見過ごすことができずこの世は誰のためのものなのかと自問自答する日が続いたそれにもかかわらず彼は長い間官僚として仕官する道を選びその地位ではなかなか思うような変革を実現できなかったしかし大塩平八郎という名前が歴史上重要な存在となるきっかけとなった出来事それは年天保年のことだったこの年全国的な飢饉が襲い多くの人が苦しむ姿に触れた彼は自ら立ち上がる決意を固める皮肉なことにその決断によって彼自身も最終的には命を落とす運命へ向かって進むことになるしかし大塩平八郎はただ単なる儒者ではなく民衆救済をスローガンとして掲げて立ち上げた大規模な反乱大塩平八郎の乱こそ彼の名声を不朽のものとした反乱の日街頭には多くの支持者や賛同者が集まり一丸となって幕府への抗議活動を行った議論されている通りこの行動には必然性も感じられる一方でその大胆さゆえに幕府側から厳しい弾圧も受けることになった結局反乱軍は次第に追いつめられ多く的人員損失や捕虜となり大塩自身も逃亡生活へと入ってしまうおそらくと言えるだろう大塩平八郎の理想主義的な信念こそこの悲劇的結末につながった要因だと言える理想とは裏腹に現実世界では力による支配や権威への挑戦には多くの場合過酷な代償が伴うものであるこの事実について記録されているところによれば反乱軍との戦闘中大塩自身も傷つきつつあったと言われているそして年弘化年壮絶なる最後の日隠れていた場所で致命傷を負い自身の信念とは異なる形でその人生を閉じようとしていた最期まで抵抗し続けたとも言われこれこそ私自身なのだと叫びながら倒れ込んだという証言もあるそれにもかかわらず彼の心には常に日本社会への愛が宿っていたことであろう今日でも大塩平八郎という名前はいまだ色褪せないそしてその影響力や理念民衆本位の考え方は今なお多く語り継がれている令和元年でも日本各地では福祉活動や地域支援団体など多様な形で人がお互い助け合おうとしているしかしその根底には必ず今も存在している貧困という問題そしてそれゆえ未来への希望とも言える新しい運動・思想へと繋ぐ糸口となっているようにも思える例えばある研究者によれば市民社会の概念について語る際大塩平八郎こそその先駆者だったとも捉え得る一世代後日本全体で市民運動や労働組合など新しい形態へ向け進んで行った結果本当に現実味溢れる姿勢として広まり続けている皮肉にもその死から年以上経過した現在でも人はいまだ何故この英雄について語り継ぐ必要性について考えてみたりする当時より良き未来とは何かそれぞれ異なる解釈・アプローチ方法ながら継承され続いている姿勢すべて含めてもまた重要視され続けておりこの流れ自体こそ先人たちから得た教訓と言わざる得ないでしょう恐怖心や不安感この感情との闘争だけではなく一人一人日本国土内外問わず共鳴し合える連帯感こそ本当に我全員待望してきた精神ではないでしょうか 大塩平八郎という存在さえ無駄になどならぬよう願いつつこれまで培われてきたいわば相互扶助精神こそ引き継ぎたいと思わせても余裕あるものだろうと思います