2019年 - 天皇明仁が前日の4月30日に退位し、皇太子徳仁親王が1日午前0時、新天皇に即位した。天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく代替わりで、元号は平成から令和に改元。天皇の譲位は202年ぶり。(明仁から徳仁への皇位継承)

5月1 の日付

6

重要な日

77

重要な出来事

242

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

メーデー(世界) - 労働者の権利を守る日

メーデーは、毎年5月1日に世界中で祝われる国際的な労働者の日です。この日は、労働者の権利や成果を称えることを目的としており、特に労働条件の改善や賃金の引き上げを求める声が集まります。メーデーは19世紀後半にアメリカ合衆国で始まり、労働運動が盛り上がる中で重要な位置を占めるようになりました。1870年代にはシカゴで行われた「ヘイマーケット事件」がきっかけとなり、多くの国々でこの日が記念日として定着しました。勝利の風:この地の名誉の旅思えば、その時代には多くの人々が汗水流して働いていました。そして彼らは、自分たちだけではなく未来への希望をも背負っていました。「一日の労働に見合った報酬」を求めて立ち上がったその勇気。その姿勢はまるで壮大な風景画のように、人々を結びつけ、共通の目標へと導いていったことでしょう。メーデーは多くの場合、労働者階級だけではなく、その背景にある文化や歴史も反映しています。特にヨーロッパでは、この日は春を迎えるお祭りでもありました。古くから続く「バルバラ祭」や「五月祭」と呼ばれる伝統行事とも結びついています。この日には花飾りや音楽、踊りなどが行われ、人々は新しい季節を祝いながらも、自らの権利について考える機会となっていました。夜明け前…その昔、「夜明け前」が訪れると、人々は目覚めて集まりました。朝焼けが空をオレンジ色に染め、新しい希望への扉が開かれます。その瞬間、誰もが息を呑むような高揚感。それこそまさしく、彼ら自身によって勝ち取ったものだったのでしょう。その喜びと誇り、それは長い間忘れ去られていたかもしれません。しかし、それでもなお彼らは立ち上げ、自身だけではなく全ての人々への道筋を築こうとしていたわけです。メーデーのお祝い方は国によって様々ですが、多くの場合デモ行進や集会が行われます。また、一部地域では音楽フェスティバルなども開催され、人々同士がお互いについて理解し合うためのお祭りへと発展しています。例えばフランスでは、この日は公的な祝日として認識され、多数派政党からなるデモ活動があります。またドイツでは、「メーデー」の名物とも言えるストリートパーティーや飲食店によるスペシャルイベントがあります。子供の思い出帳"あの日、公園に出かけたこと。" それぞれ異なる背景を持つ子どもたちは、公園で遊びながら親たちからこの日について語られる話に耳を傾けます。「あなたたちのお父さん、お母さんもここまで来るために頑張ってきたんだよ」と。この小さな公園には、大人になれば決して忘れることのできない記憶と思い出すべき教訓があります。それこそ真実なのです。今日、私たちはテクノロジー主導型社会という新しい時代に生きています。しかしながら、その根底には依然として労働者の日常生活への敬意があります。またソーシャルメディアなど現代技術によって情報拡散する力も得ています。この力によって、「ただ静かな沈黙」の先にも大きな声となって広まり、その声こそ新しい時代へ向かう原動力となっています。"そして光へ…" "光とは何だろう?" それぞれ異なる職業・立場・国籍にも関わらず、一緒になった瞬間。私たちは喜びと誇りという希望への道筋を見ることでしょう。そしてそこで学ぶべき教訓。それこそ今後どう歩んでゆくべきなのか?それとも我々自身気づかなかった内なる自分との対話なのか?"しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?"単なる過去から受け継ぐ記憶なのでしょうか、それとも私たち一人ひとりによって土壌へ蒔かれ育まれる種なのか…。五感すべて感じ取れるこの瞬間こそ、新しい未来への第一歩なのです。そしてその一歩こそ確実になるよう育んできたいと思います。...

緑茶の日の意義とその健康効果

毎年4月15日は「緑茶の日」として日本で祝われています。この日は、緑茶の魅力を再認識し、健康的なライフスタイルを促進することを目的として制定されました。日本人にとって、緑茶は単なる飲み物ではなく、文化や精神に深く根ざした存在です。古代から続くお茶文化は、平安時代に遡ることができ、その後も武士や僧侶によって受け継がれ、庶民の間にも広まりました。また、緑茶には抗酸化作用やリラックス効果など、多くの健康上の利点があります。最近では、日本だけでなく世界中でもその価値が見直されてきています。そして、この特別な日には、その豊かな香りと色合いに包まれながら、多くの人々が心温まる瞬間を共に分かち合うことでしょう。静寂なる森:緑茶との出会い静かな森の中で吹き抜ける風は、若葉たちが奏でる音楽のようでした。その瞬間、小川の水音とともに目に飛び込んできたのは、美しい緑色のお茶。どこか懐かしい味わいを感じながら、一口一口大切に飲み干すその瞬間、自分自身も自然との一体感を得ている気がしました。それはまるで、大地から生命をいただいているような、不思議な感覚でした。古き良き日々:おばあちゃんのお茶室子供だった頃、おばあちゃんのお家には小さなお茶室がありました。そこでいただいた温かい緑茶は、自分だけの特別な時間でした。「ほら、お行儀よく飲んでね」と言われながら、大好きなお菓子と共に贈られるそのひと時。そのお菓子は甘さ控えめで、本当に美味しかった記憶があります。「さあ、おじいちゃんも来たよ!」という声が響き渡り、穏やかな笑顔囲むこの空間こそ、日本人ならではのおもてなしだったと思います。季節を感じる: 緑茶収穫祭春になると訪れる「お茶摘み」の時期。この伝統的な行事では、一面青々とした広大なお茶畑が目に映ります。薄曇りの日差しが照りつけ、その光景はいっそう美しく感じます。手作業で丁寧につまれた新芽たちは、新鮮な香りを漂わせます。そしてその新芽から作られるお抹茶や煎茶には、日本人として誇り高い精神が宿っています。しかし、「緑」とは何か?それはただ単なる色彩なのだろうか、それとも私たちの日常生活や心情へ深く影響するものなのだろうか?今、この瞬間にも、多くの人々がお互いの健康を願いつつ、お湯を注ぎながら優雅なおしゃべりへ花を咲かせています。それこそ、「今日も良い一日になりますように」という願いなのです。それぞれ異なる土地柄・文化背景とは言え、この小さな儀式こそが、人類共通する喜びではないでしょうか。...

マーシャル諸島の憲法記念日:自由と民主主義を祝う日

マーシャル諸島の憲法記念日は、毎年5月1日に祝われる特別な日であり、この国の歴史と独立を象徴する重要な出来事です。1986年にマーシャル諸島がアメリカとの自由連合協定に基づいて独立を果たしたことから、同国は自らの憲法を制定し、国としてのアイデンティティを確立しました。憲法は、基本的人権や政府機関の構造、司法制度などを規定するものであり、この日にはその意義が再認識されます。この日は単なる国家の成立の日ではなく、多くの人々が集い、自国への誇りや愛情を表現するための機会でもあります。街には音楽と踊りが溢れ、人々は伝統的な衣装で装飾し、赤いカーネーションや色鮮やかな花々で飾り付けられた場面はまさに目に鮮やかです。このような雰囲気は、言葉では表現しきれないほど感動的であり、その瞬間、一体感が生まれることでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅かつて、この美しい太平洋上に点在する小さな島々には、それぞれ異なる文化と伝統が息づいていました。しかしながら、長い間外部から影響を受け続けた歴史があります。その中でも特筆すべきは、日本による占領および第二次世界大戦後に続くアメリカ合衆国による信託統治です。この時期、多くの困難と試練が住民たちを襲いました。しかし、不屈な精神と希望を持った人々は、自らの運命を切り開くために団結しました。そして1986年5月1日、その夢が実現した瞬間、「自由」と「自己決定」が彼らにもたらされたのでした。この日はただ単なる祝祭日ではなく、新しい未来への扉でもあると言えます。夜明け前…憲法記念日の前夜、人々は家族や友人と共に集まり、その瞬間まで語り合います。「私たちのおじいちゃんやおばあちゃんも、この地でどんな思い出を抱えていたんだろう」と思う人も多いでしょう。彼らもまた自由への渇望で満ちていたことでしょう。赤ワインにつつまれながら語られる物語には笑顔もあれば涙もあります。それぞれがそれぞれ異なる道筋でこの日に辿り着いたこと、それこそがお互いへの理解となります。子供の思い出帳子供たちは興奮した声で「今日はパレードだ!」と言います。その目は輝き、自分自身について新しい物語を書こうとしているようです。この日のパレードでは、それぞれ地域ごとの伝統的な衣装や踊りを見ることができます。そして、大人たちはその姿勢から彼ら自身にも新しい勇気や希望を見ることでしょう。子供時代とは夢見る時代ですが、その無邪気さこそ未来へ続く礎なのです。まとめ:過去から未来へマーシャル諸島憲法記念日はただ単純な祝祭日ではありません。それは過去から未来へ向かうメッセージでもあります。「私たちは何者なのか?そしてこれからどこへ行こうとしているのか?」という問いかけ。それによって私たちは歴史だけではなく文化・アイデンティティーとも向き合わせています。そしてその問い掛けこそ、人類全体への普遍的なテーマでもあるでしょう。勝利とは一体何なのでしょう?それは過去から得た教訓なのか、それとも未来への希望なのか?...

日本赤十字社創立記念日: 意義と活動

日本赤十字社創立記念日は、毎年9月1日に祝われます。この日は、日本赤十字社が1886年に設立されたことを記念し、国内外での人道的活動や救護活動に感謝する日でもあります。設立当初から、赤十字は戦争や災害時における無差別な医療支援を提供することを目的としており、その活動は現在も続いています。特に大正時代には、大正天皇の治世下で社会的な貢献が強調され、戦後には国際的な人道援助の枠組みが整備されました。慈愛と奉仕の象徴:その意義と影響日本赤十字社は「すべての人間は平等であり、助け合うべきだ」という信念を基盤にしています。この考え方は、日本全体に広がる無償の奉仕精神とも深く結びついています。そして、この精神こそが多くの人々を引き寄せ、日本各地でボランティア活動や支援が生まれる土壌となっています。例えば、大震災など自然災害発生時には、多くのボランティアたちが集まり、一丸となって支援作業に従事します。その姿はまさしく「共助」の象徴です。風と香り:奉仕への情熱ある夏の日、青い空に白い雲が浮かぶ中、多くのボランティアたちが集まりました。彼らは、日本赤十字社への参加を通じて、人々へ温かい手を差し伸べる決意を持っていました。汗ばむ陽射しにもかかわらず、彼らは笑顔で支援物資を運び入れ、それぞれ思い思いのお弁当や飲み物でひと休みしました。「この小さな行動が誰か一人でも救えるなら」と言わんばかりです。その瞬間、「愛」と「助け合い」という二つの言葉がお互いにつながり、一つになったようでした。夜明け前…希望への灯火長い夜、震災によって壊滅的な状況だった町では、不安と恐怖が蔓延していました。しかし、その暗闇にも一筋の光明があります。それは日本赤十字社による緊急救護班でした。早朝から到着したスタッフたちは、懐中電灯とともに希望を届けました。「私たちもここにいます」と力強く声掛けしながら、不安そうな表情のお年寄りや子供たちへ寄り添う姿。それぞれ異なる背景や文化、生き方を持つ者同士ですが、「同じ地球上で共存する仲間だ」という認識こそ、新しい未来への一歩になるのでした。子供たちとの約束:次世代への願いある日、小学校では特別授業として日本赤十字社について学ぶ機会がありました。「もしあなたたち自身も困った時どうしますか?」という問いかけ。その問いには、「助け合う」「分かち合う」など様々な答えがあります。そして、この授業によって子供たちは新しい視点—他者との絆—について考える時間となりました。このような経験こそ未来へ繋ぐ架け橋なのです。それぞれ色鮮やかな未来図を書いた画用紙から放たれる夢想は、人権尊重や国際理解という深遠なるテーマへ導いてゆきます。過去・現在・未来:永遠なる理念振り返れば、日本赤十字社創立以来130年以上もの歴史があります。この間、多くの苦難や試練を乗り越えてきました。それでも変わらないもの、それこそ「人道主義」の原則です。「血液製剤」が開発された際には、多くの日常生活とは別世界とも思える献血制度について議論されました。また最近では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策にも尽力し、市民からも多大なる支持と協力があります。このような歴史的背景なくして、今私たちは存在できないでしょう。哲学的問い:愛とは何なのか?しかし、本当に愛とは何なのでしょう?それ自体価値ある行動なのでしょうか、それとも単なる感情なのでしょう?私たちはこの疑問について考え続けています。そしてその答えこそ、人類共同体全体から見出す必要があります。...

扇の日:日本の伝統文化を見つめ直す特別な日

「扇の日」とは、日本において毎年6月16日に制定された特別な日です。この日は、扇子の歴史やその文化的重要性を再認識する機会として設けられています。扇子は、平安時代から使われ始め、武士や貴族の間で重宝されてきた道具であり、その後一般庶民にも広がりを見せました。伝統的な美術品としてだけでなく、実用的なアイテムとしても長い年月にわたり人々の生活に寄り添ってきました。風を感じる:自然と人の調和想像してみてください。夏の暑い日、涼しい風が扇子によって生まれ、その瞬間に心が和む感覚。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような情景。その光景はまさに日本文化と自然との調和そのものです。扇子には実用的な役割以上に、人々をつなぐ力があります。夜明け前…今から数世代前、日本では朝早くから町中で見られる光景でした。それは、大きな祭りや特別な行事の日には、多くの人々が手作りの扇子を持ち寄る姿でした。その瞬間、誰もが息を呑んだことでしょう。色とりどりの布地に描かれた美しい絵柄、そしてそれぞれ異なる個性豊かなデザイン。これらすべてが日本独自の技術と伝統的価値観によって作られていることに気づくと、一層その魅力が際立ちます。伝統と革新:現代への橋渡ししかし、「扇の日」は単なる昔話ではありません。この日は現代にも新たな意味を持っています。一方では古来から受け継がれてきた技術や美意識への敬意。そしてもう一方では、新しいアートスタイルやデザインとの融合。それはまさしく、「過去から未来へ」と続く文化交流と言えるでしょう。こだわり抜いた一品:職人技術日本各地には多様な地域ごとの特色ある扇子があります。 京扇子:京都で製造されるこのタイプは、高級感あふれる素材と繊細な手仕事によって知られています。 博多織:福岡県博多地方で生産されるこの種類は、色鮮やかな模様が特徴です。 有田焼:Arita の陶器との組み合わせによる独特で高級感あふれるデザインも人気です。 思い出帳:家族とのひと時"あなたのおばあちゃん、おじいちゃんも、この日になると思い出していたかもしれません。" そんな思いや懐かしささえ感じさせてくれる「扇の日」。家族揃って集まり、それぞれのお気に入りだった「自分だけ」の特別な一品について語った記憶はどうでしょう?初夏の日差しにつつまれて過ごしたひと時。それこそ、「日常」が持つ本当の贅沢なのかもしれませんね。国境を超えて広げよう!文化交流としての価値The Japanese fan, or 'sensu,' transcends borders. While in Japan it is cherished for its intricate designs and cultural symbolism, elsewhere in the world, it offers a glimpse into a rich tradition that evokes curiosity and appreciation. "In Europe," said one enthusiast, "the folding fan became a fashion statement of nobility." From Spain to France, fans were adorned with delicate paintings and gold leaf...

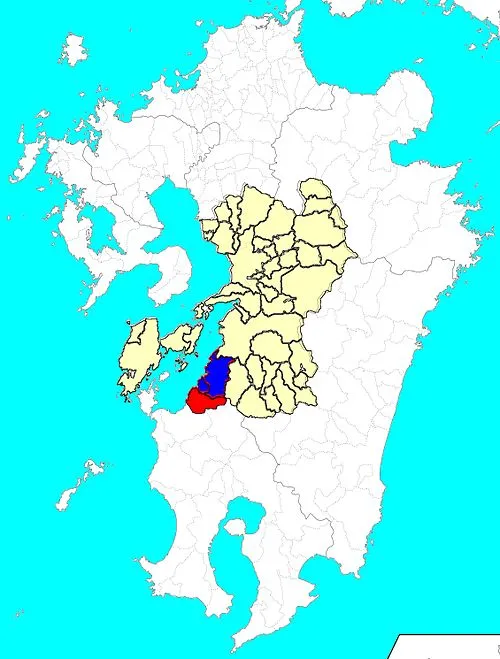

水俣病啓発の日の意義と重要性

水俣病啓発の日は、日本における環境問題の象徴的な日です。この日は、1956年に熊本県水俣市で初めて報告された水俣病が社会に与えた影響を考え、今後の環境保護や公害防止についての意識を高めることを目的としています。水俣病は、水銀汚染によって引き起こされる神経疾患であり、その根源は化学工業から排出された有害物質によるものでした。治療法が確立されず、多くの人々が苦しむ中、当時の政府や企業の対応が遅れたことも大きな問題となりました。青い海、赤い悲劇:記憶の深淵その時代、多くの漁師たちは青い海で豊かな魚を獲り、生計を立てていました。しかし、その海には赤い悲劇が潜んでいました。魚や貝類に蓄積された水銀は、住民たちに取り返しのつかない影響を与えました。「まるで悪夢を見るようだった」と語った漁師たち。その言葉には、自ら愛する者たちを失った苦しみと無力感が染み込んでいます。記憶の断片:子供たちへのメッセージ忘れてはいけないという思いから、この日は子供たちにも大切なメッセージとして受け継がれています。学校では、水俣病について学ぶ授業が行われ、水質汚染や環境保護について考える時間があります。その際、生徒たちは視覚的にも印象深い体験として、大自然とのつながりを感じ取ります。「この川には何が流れているだろう」と問いかけながら、彼らは未来への希望と共に現実と向き合います。歴史的背景:痛みと希望の交錯1950年代半ば、日本では急速な経済成長が進んでいました。しかし、その裏側では公害問題も深刻化していました。特に、水俣市周辺では化学工業による排水から大量の水銀が放出され、それによって多くの住民が苦しむ事態となりました。当時は「奇病」と呼ばれるこの症状について理解されず、人々は孤立してしまったと言われています。それでも、一部の医師や活動家たちは声を上げ続けました。夜明け前…真実への探求夜明け前、小さな街角では、人々がお互いにつながり合う姿を見ることがあります。「私もあなたも同じ痛みを抱えている」と語りかけ合うことで、新しい絆や希望へと導かれる瞬間があります。そのような集まりでは、お茶を飲みながら語られる昔話や、患者さん一人ひとりのお話も交わされます。それぞれ異なるストーリーだけれど、それぞれ特別です。風化させぬために…持続可能性とは?持続可能性とは何でしょう?それは過去から学び、未来へ繋げてゆく営みなのです。私たち自身だけでなく、この地球全体にも意味があります。教育: 水俣病啓発の日は教育機関でも重要視されています。学生にはこの歴史的事件について教えられ、自身のお住まいや地域社会でも注意深く観察することが求められています。Cultural Events: この日は各地でイベントや講演会など様々な形態で行われます。その中にはアート展示や音楽祭など文化的要素も含まれており、多様性豊かなアプローチから理解・共感する機会となっています。Civic Engagement: 地域社会全体として意見交換会なども開かれており、市民一人ひとりがお互いにつながって共存できる道筋探しにも繋げています。そして、新しい世代へメッセージを伝える場ともなるわけです。問いかけ: 環境との調和とは何か?しかし、この経験から我々はいったい何を得ただろう?それぞれ誰とも違う道筋ですが、一つ確かなことがあります。それは、「私達自身」が自分以外への敬意と思いやりなくして生き残れる道理などないという事実です。 そして、「勝利」と「敗北」の線引きをどう定義するのでしょう?過去への追悼なのか、それとも未来への約束なのか—それこそ選ぶべき宿命なのだと思います。(結論) 魂との対話…新しい章へ進む時 現代社会において私達はいまだ多く課題に直面しています。そしてそれこそ、本当に重要なのです。この日の意味理解し、それぞれ自分自身対話する時間になればと思います。我々一人一人、小さな努力ですが確かな足音として新しい章へ進む旅路—それこそ本来大切だと言えるでしょう!あぁ、水俣町よ、その美しい景色よ!これからどんな景色になるのでしょうね?答えは私達次第ですよね!」 あわせて常日頃より目指すべき清廉潔白さ、大自然との調和—これこそ真理そのものですよ!...