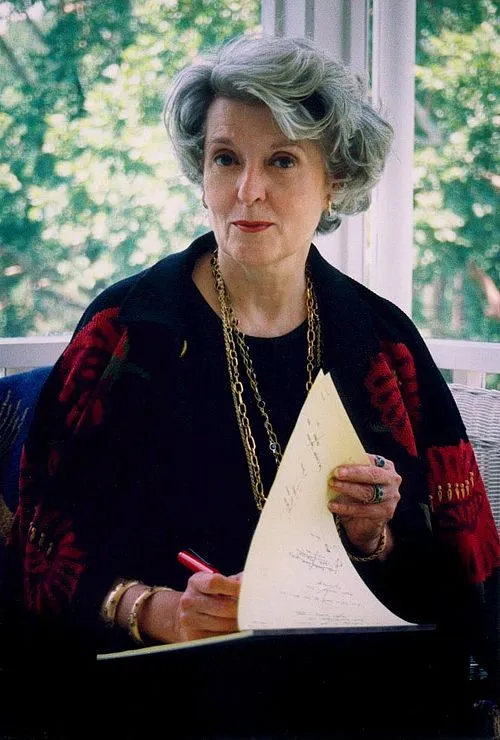

名前: アレクサンドラ・リプリー

職業: 小説家

生年月日: 1934年

活動年: 2004年

アレクサンドラ・リプリー物語の中の女性

年アメリカ南部のチャールストンに歴史的な背景を持つ家庭に生まれたアレクサンドラ・リプリー彼女は幼少期から文学と歴史に囲まれた環境で育ち特に南部の文化と伝統が彼女の作品に色濃く影響を与えたと考えられている子供の頃から物語を創作することが大好きであり周囲にはその才能を早くから認める人もいたしかしそれにもかかわらず彼女は長い間作家として成功するまでには多くの障害があった

大学で英文学を学びながらも初期のキャリアは順調とは言えなかった出版社から拒絶されたり自分自身のスタイルを模索したりしている間にも彼女は執筆をやめることなく続けたその姿勢は多くの若手作家への希望となったそして皮肉なことに苦しい時代が続いたことで彼女自身が磨かれその後の作品において独自性や深みが増す結果となったのである

運命的な出会い

年代後半リプリーは一冊目となる小説 を発表しその文体や視点によって少しずつ注目され始めるしかしおそらくこの作品では大ヒットとはならずその名声は限られたものだっただがこの試行錯誤こそが後年へと繋がる重要な経験だったと言えるだろう

そして年代になりと名付けられた小説を書き上げるこの作品はマーガレット・ミッチェルによる不朽の名作風と共に去りぬの続編として位置づけられ大ヒットしたしかしこの成功にも裏事情があったそれはファンとの摩擦や出版社との交渉などだったこの時期多くの場合ファンから熱狂的な支持を受けていたものの一方では批判も浴びせられることになったそれでもリプリーは執筆活動を続け新しい道を切り開こうと奮闘した

新たなる挑戦

年代になるとリプリーは歴史小説だけでなく様なジャンルへの挑戦も始めその多才さを証明してみせた など自伝的要素も含まれる作品では特有の感性で読者へ強いメッセージを伝えているこれによって新しいファン層とも出会いおそらくそれまで以上に自由度ある創作活動へ足掻いていたようだ

死去とその影響

年多くの読者やファンから愛されたアレクサンドラ・リプリーがこの世を去ったおそらくその死によって多く人その業績について再評価するきっかけとなったと言われているのような商業的成功だけでなく人の日常生活に潜むストーリーについて深く考察する著者として記憶されているまた今なお彼女書籍には多様性と思慮深さが宿っており新しい世代へ影響を与え続けているその死から数年経ちました今でも彼女作品書店棚見かけることがありますそしてそれぞれ過去どんな形でも人触れる力になるという教訓忘れてはいません

現代とのつながり

今日でもアレクサンドラ・リプリー名前文学界だけでなくポップカルチャーにも広まりは映画化され若い世代にも知られる存在になっていますそれによって新しい視点から過去との関連性について考える機会ともなるでしょうそして皮肉なのですが現在では過去への回帰こそ現代社会でも必要不可欠なのかもしれませんこのような文脈 リプリー通じて私達はいかにして時代や文化超えて自分自身向き合うべきか一歩踏み出す勇気得ます