名前: アレクサンダー・トッド

職業: 生化学者

生年月日: 1907年

没年: 1997年

年 アレクサンダー・トッド生化学者 年

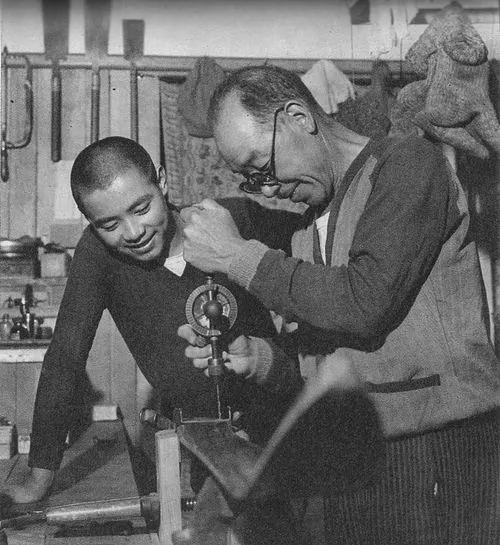

アレクサンダー・トッド彼の名前は化学の歴史において忘れ去られることのない重要な存在であるしかし彼が世界に誕生した年スコットランドは静かな朝を迎えていたあの日グラスゴー近郊の小さな町で生まれた彼はいずれ科学界に革命をもたらす人物になるとは誰も想像しなかっただろう幼少期から特異な才能を発揮したトッドは物質の性質や反応について強い興味を抱き続けた若き日の彼は自宅の庭で小さな実験を行うことが好きだったというそれにもかかわらず当時の教育制度には限界があり本来ならば才能が開花する土壌とは言えなかったしかしそれでも彼は知識への渇望を失わず高校では化学に特別な情熱を注ぐようになった大学進学後ケンブリッジ大学では有名教授たちとの出会いが待っていたそうした環境下で学ぶことによってトッドはますます化学への愛情と関心を深めていくある論文発表がきっかけとなり彼は名声を得ることになるしかしこの成功にもかかわらず自身の研究成果や理論について周囲から批判されることも多かったそれでも彼自身には確固たる信念と意志がありその逆境すらもバネにして新しい道へ進んだ年代半ばまでにアレクサンダー・トッドはいくつかの重要な化合物や分子構造の発見に貢献しその中でも特筆すべきは核酸やアデノシン三リン酸の研究だと言えるこの分野での業績によって多くの場合生物学的過程やエネルギー代謝について新しい理解が促されたその後この研究成果こそが遺伝子工学など未来的技術へとつながる基盤となったのであるしかしそれにもかかわらず社会的にはあまり知られることなく大衆から距離を置いて活動していたトッドしかし一部科学者仲間や学生から尊敬されており隠れた巨人と称される存在だった年代後半になると戦争による影響や科学技術革新への期待感から多くの若者達が科学者という職業への憧れを抱くようになったその波紋は徐に広まり有名無名問わず多くの研究者達へ刺激となっていった年トッドはいよいよノーベル賞受賞という栄誉に恵まれるこの瞬間多く人は隠れた巨人の実力と貢献度について再評価する機会となったしかし皮肉なことにそれまで抑圧されていた知識欲ゆえ自身より早く先立つ若手研究者達を見ることで複雑な感情も抱いていたとも言われているそしてその時点以降人から注目され始めたものだからこそ本当に意味する成功とは何なのか自問自答し続けたようだ年代初頭になり大きな業績だけでなく自己探求も相まってアレクサンダー・トッドには新しい目的意識が芽生え始める私は私自身だけではなく次世代へ何か託したいという思考これこそ教育現場へ戻り生徒達との交流を重視する契機となった同時に様イベントなどにも積極参加し自身ならではメッセージ知識こそ力を広めようと尽力していたその姿勢はいまだ若手研究者達にも引き継がれていると言われているそして年不運にも故郷スコットランドで亡くなる日家族や親しい友人達によればその最期まで熱心さと思索する姿勢には全く衰えなし他界して以降今日までその遺産特に生化学という分野への貢献度はいまだ高評価され続けている一部ではああいう先生になりたいと希望し追随する学生達も少なくないまた人類全体への影響としてみても例えば医療分野未曾有とも言えるほど今なお実践され続けている事実そのものですここで触れておかなければならない点それゆえ今日多様性と包摂性について語られる場面でもアレクサンダー・トッド自身のお蔭によって格段変わりましたその死去から長年経過した今真剣さや好奇心がどんな状況下でも絶対不可欠だというメッセージこれぞ未来世代へ繋ぐべき教訓なのでしょう