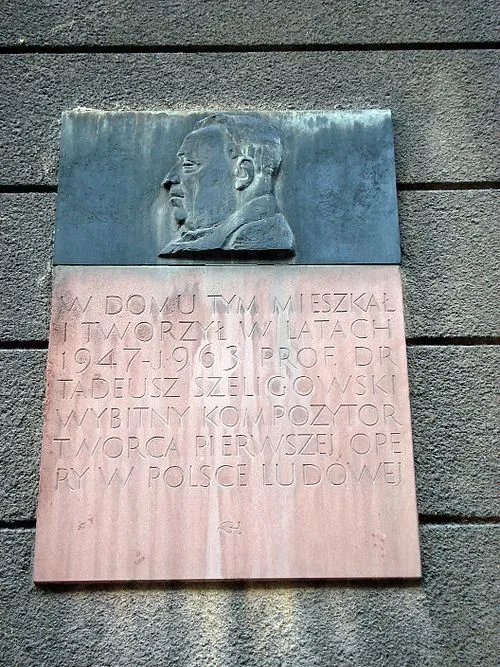

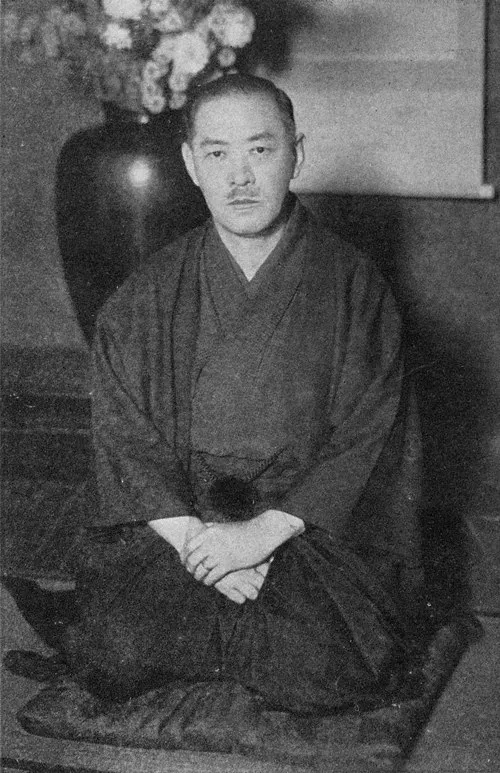

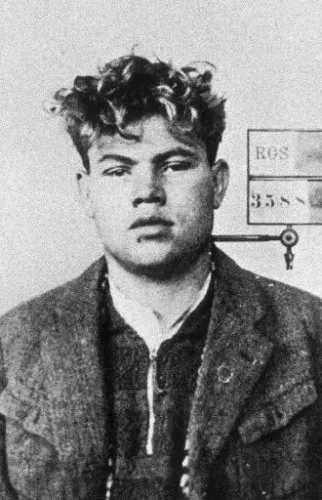

名前: ラダ・ビノード・パール

生年: 1886年

没年: 1967年

職業: 法学者

役職: 極東国際軍事裁判判事

年 ラダ・ビノード・パール法学者極東国際軍事裁判判事 年

ラダ・ビノード・パール彼の名を聞いたことがある人は少なくないだろう年インドのベンガル地方に生まれた彼は幼少期から法律に対する興味を抱き正義の探求者としての道を歩み始めるしかしその道は容易なものではなかった家族が貧しかったため多くの困難に直面しながらも勉強を続け大学で法学を学びましたこの決断が後に彼のキャリアに大きな影響を与えることになるとはこの時点では誰も予想していなかった若き日のビノードは年代に法律家として名声を得る皮肉なことにその成功は植民地政府との対立によってさらに深まった彼は独立運動に加わり特権階級と一般市民との間で引き起こされる緊張関係を見ることになるそれにもかかわらず彼は公正さと平等さという理想を追求し続けたおそらくそれが後年の極東国際軍事裁判で彼が果たす役割につながっていったのであろう第二次世界大戦後日本の戦犯裁判が行われる中でラダ・ビノード・パールはその知識と経験を活かし国際的な舞台へと進出した年には日本政府から法廷判事として招聘されこの職務で非常に重要な決定を下すことになるしかしそれだけではなく彼自身もその裁判によって苦悩する被告たちへの同情心や正義感から多くの葛藤に直面しただろうそれにもかかわらず法とは何かという問いについて考え続け自身の信念と向き合った年その長いキャリアと複雑な人生が新たな展開へと進むこの年には極東国際軍事裁判で重要な役割を果たした先駆者として多くの人から注目されていたしかしその一方で日本社会との関係性や歴史的背景についても議論されていたためおそらく彼自身も評価や批評への不安感やストレスを感じていた可能性があるそれでもなお一貫して持ち続けた信念法律こそ社会秩序を守る唯一無二の手段と を胸に秘めていたパール氏の日は多忙だっただろう新しい課題への挑戦や様な案件への対応によって常につながれ続けていたそして同時期には多くの記事を書いたり講演会にも参加しており自身経験から得た教訓や思想について語っているその中には人間性への深い理解や人権について考える上でも非常に貴重な視点があったようだまたその言葉には独特の温かさと思慮深さがありますしかしこのようないつまでも尽きない活動と追求にも関わらず一つだけ皮肉とも言える事実がありますそれは偉大なる功績と賞賛された反面真実に目向けない社会構造とも向き合わざる得ない状況だったということであるそのためおそらくラダ・ビノード・パール氏自身も自分だけでは解決できない問題群との葛藤状態になりとても孤独感すら覚えていただろうと思われます年代初頭には健康状態も悪化し始めそれまで公正さと平等さという理想追求した姿勢とは裏腹になんとも言えぬ寂しさ感じる瞬間もあったことでしょうしかしそれでも教育界など様な場面で活躍し続け人への影響力もしっかり保持していましたこのようなお姿勢こそが後世まで語り継ぐべきものなのですそして年月日他界する際には生涯通じ至高なる理想として描いて来ただろう人権及び法は確固たる位置付けとなっています今振り返ればラダ・ビノード・パール氏彼がこの世から去って数十年経とうともその功績はいまだ色褪せません法の本質的価値観を見る視点について考察する機会はいまだ数多あり中でも近代日本及びインド両国文化研究などどちら側にも新しい見解ひいては理解促進につながりますまた日本国内外問わず資料館など訪れる度その存在意義思い起こされ昔話同様再認識されています果たして我現代人もしっかり受け継ぎ将来的成長へ繋げてゆかなければならぬそれほどまで偉大なる功績残した人物でしょう未来永劫このご尊名忘れてしまうようでは到底許されません現代社会見渡せば確固共通要素形成出来そうですが今一度どうあるべきを見直そうではありませんかただ単なる歴史的人物として思惟してしまえば実情見失われ易いですがそして今なお新しい世代へ語り継ぐ必要性増しています尊厳と公正それこそ最前線接触誕生背景抜群要因でしょう私達ひいては将来考え中核部分携えてゆこうじゃありませんかそしていつの日か再びこの未曾有現象絶対阻止せねばならぬ意識持ちたいですよね