2021年 - 核兵器禁止条約が発効。条約は2017年7月に国連で採択され、2020年10月に批准する国・地域が要件の50に達した。

‹

22

1月

1月22

ウクライナの統一の日:国民の団結と勇気を再確認する重要な日

統一の日、ウクライナ語では「День Соборності України」と呼ばれるこの日は、ウクライナが歴史的に重要な出来事を祝う特別な日です。1919年1月22日に、ウクライナ人民共和国と西ウクライナ人民共和国の統合が宣言され、これにより国の統一が実現したことを記念します。この日は、全国的なアイデンティティや団結の象徴として広く認識されています。運命の交差点:心をひとつにする日その日、冷たい風が吹き抜ける中、人々は街頭に集まりました。彼らの顔には希望と誇りが宿っていました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、周囲には熱気とともに団結の感情が漂っていたことは容易に想像できます。国旗を掲げた人々は「一つになろう!」というスローガンを口々に叫び、その声はまるで未来への道しるべとなりました。歴史的背景この日が持つ意味を理解するためには、まず20世紀初頭のウクライナの状況を見てみる必要があります。第一次世界大戦やロシア革命によって地域は大きく変わり、多くの場合それぞれ異なる政治体制下で苦しむことになりました。しかし、それらすべてにもかかわらず、人々は独立した国家として生きる希望を失うことはありませんでした。静寂から響く声:人々の願い1918年11月、この地では独立宣言が行われました。そして続く1919年1月22日、西ウクライナ人民共和国とウクライナ人民共和国との間で公式な統合宣言が発表されます。この瞬間こそ、多くの人々にとって長年求め続けていた夢だったと言えるでしょう。その瞬間、その場所には何か神聖な力さえ感じられたことでしょう。文化的意義統一の日は単なる政治的出来事だけではなく、文化や社会にも深い影響を及ぼしました。この日は民族意識や愛国心を高める機会でもあり、多くの場合、人々がお互いにつながり、自分たち文化について考え直す時でもあります。共鳴するメロディー:歌う心、一緒になる力全国各地で催されるイベントでは歌やダンスなども行われます。それぞれ地域独自の伝承音楽や踊りで表現された愛国心。それらすべてから伝わるメッセージこそ、「私たちは共にいる」というものです。「オルガニスタ」など古典的な楽器も登場し、その美しい音色によって人々はいっそう近づいているようでした。現代社会への影響COVID-19パンデミック以降、この日の重要性もまた新しい次元へ進化しました。リモート開催となったイベントでも、多く的人々によってオンライン上で「共存」の精神が表現されています。その様子を見る限り、本当に大切なのは物理的距離ではなく、人間同士のお互いへの思いやりだということです。また最近数年間続いている地政学的不安定さも、この日の意味合いをさらに強化していると言えます。未来への光:私たち全員よ、一緒になろう!SNS上でも多様性豊かな交流が生まれており、それぞれ異なるバックグラウンドから集まった人々によって、「私たちはここで共存できる」と強調されます。それこそ新しい時代へ向けた種蒔きなのかもしれません。彼ら自身だけでなく、その子供達へもこの教訓—それこそ絆—を受け継ぐためです。まとめ: 統一の日とは何か?"しかし、本当の『統一』とは何なのでしょうか? ただ過去から受け継ぐ記憶なのか、それとも未来へ繋ぐ光明なのか?"以上、本稿ではトピック「統一の日」について触れて参りました。しかしこの問いだけでは収まりません。このような祝祭日に参加することで得られる感情や体験、それぞれ個人に根付いた思いや願望もまた複雑ですが、美しいものです。この日常生活から引き出される無数のお話には、まだまだ語り尽くせない魅力があります。そしてそれこそ、この特別な日の真髄とも言えるでしょう。...

カレーの日:日本の国民食を楽しむ特別な日

日本における「カレーの日」は、毎年1月 curry 22日と定められており、この日は国民的な料理であるカレーライスを祝い、親しむ日として位置づけられています。この記念日は1978年に制定され、日本で初めてカレーが登場したのは明治時代のことでした。西洋文化が流入する中で、日本人の味覚に合った独自のスタイルへと進化したカレーは、今や家庭料理だけでなく、高級レストランでも提供される人気メニューとなっています。歴史的には、1868年に始まる明治維新以降、西洋から多くの食文化が取り入れられ、その中でも特にインドから伝わったスパイスを使った料理が日本独自のスタイルへと変化しました。そして、1900年代初頭には、学校給食としても提供され、多くの子供たちに親しまれることになります。その結果、日本各地で様々なバリエーションが生まれました。例えば、北海道ではクリーミーなじゃがいも入りカレーが好まれ、一方九州では甘口の特徴があります。香ばしいスパイス:心をつかむ幸福感さあ、この特別な日には香ばしいスパイスの香りが立ち込めます。熱々の鍋から漂う辛さや甘さ、そしてさらっとしたルーとの絶妙なコンビネーションは、人々を魅了してやみません。「今日は何を作ろうか」と悩む顔もほころび、「家族みんなで囲んだテーブル」の温もりは心まで温めてくれることでしょう。夜明け前…調理への期待想像してみてください。冬の日曜朝早く起きたあなたは冷たい空気を感じながら台所へ向かいます。「今日は特別だ」と自分に言い聞かせつつ、新鮮な野菜や肉、それにスパイス類を用意する。その瞬間、小さな冒険への期待感が高まります。「どんな味になるんだろう?」そう思いつつ包丁を握る手にも力が入ります。子供の思い出帳:家庭から生まれる愛情カレーの日は家族団欒の日でもあります。子供たちがお皿によそったご飯に、自分好みのトッピング(福神漬けや紅しょうが)を載せて喜ぶ姿を見るだけで、大人たちも笑顔になってしまいます。この瞬間こそ、愛情と思い出、その両方です。そして、大人になって振り返った時、「あの日のお母さん(お父さん)の作ったカレー」は、おそらく忘れえぬ記憶となるでしょう。文化的背景:地域色豊かなバリエーション日本各地ではそれぞれ独自のお米と共に楽しむため、「御当地カレー」という形でも発展しています。例えば、新潟県では魚介類とともにつくられる海鮮カレーがあります。また、大阪名物として知られる「串揚げ屋さん風」スタイルなど、その土地土地によって全く異なるアプローチがあります。このようなお祭り騒ぎこそ、人々との交流を深める大切な要素なのです。Curry and Culture: The International Connectionもちろん、日本国内だけではなく国際的にも広まり続けています。他国で食べられているインディアン・カーリーとは異なるアプローチながら、それぞれその地域ならでは素材や調理法によって独自性を持っています。「世界中どこでも同じ味」なんてありません。それこそ多様性という文化への大切な証拠です。A Taste of Tradition: Beyond the Plateただ単なる食事以上に、その背後には「伝統」「家族」「コミュニティ」が潜んでいます。一緒に集まり料理し合うことで築かれる関係性は何ものにも代え難い宝物です。このようにして私たちは無意識にも大切な価値観や教訓とも向き合っていると言えるでしょう。またそれぞれ家庭ごとのレシピにもその背景があります。「何十年前から受け継ぐ秘密」に触れて思わず微笑んでしまいます。Culinary Adventures: The Journey Continues"この美味しい旅路"ここまで読んできた皆さん、自宅でも挑戦してみませんか?ある日の夕飯用意するだけじゃない、新しい発見として試すこと、それこそ最初的一歩です!各種具材・スパイス・トッピング組み合わせ自由自在だからこそ、本当に無限大!心躍る冒険へ、一緒について来てくださいませんか?...

ジャズの日を楽しむ – 日本におけるジャズの魅力

毎年4月30日は、日本における「ジャズの日」として特別な意味を持ちます。この日は、ジャズの音楽文化が持つ深い歴史とその影響力を称える日であり、1960年代から始まったこの祝日には、アメリカのジャズの誕生だけでなく、日本独自の解釈や進化も含まれています。日本でジャズが広まり始めた時期は戦後、特に1950年代から1960年代にかけて、多くのアーティストたちが海外から帰国し、そのスタイルやリズムを日本流にアレンジしていきました。日本におけるジャズは、単なる音楽ジャンルではなく、人々の心をつなぐ架け橋として機能しています。東京や横浜など大都市では多くのライブハウスが存在し、その中には今なお多くの才能あるミュージシャンたちが集まり、自らの表現を磨いています。また、この日には全国各地でイベントやコンサートが開催され、多世代が一緒になって楽しむ姿を見ることができます。旋律に乗せて:音楽と共鳴する心朝陽が昇る瞬間、大気は一層澄み渡り、その静寂を破るようにトランペットの高らかな音色が響き渡ります。それはまさしく、新しい始まりを告げるサイン。その背後には、多くの人々の日常生活と交わりながら積み重ねられてきた物語があります。戦後間もない頃、日本では米軍基地近くで演奏されたジャズセッションが若者たちを虜にしました。そのメロディーは自由への憧れ、人々との絆、そして新しい価値観へと導いてくれる存在だったと言えるでしょう。夜明け前…夢見る街角ふと思い返せば、初めて聴いた生演奏。それは薄暗い街角、小さなバーから漏れ出すサックスフォンの甘美な音色でした。パリへ旅するかのような幻想的な世界観。壁際には少し古びた木製ベンチ、その上にはオールドファッションドグラス。氷が溶けてゆっくりと甘美な味わいとなってゆく様子も、この瞬間への期待感を高めます。そして、お酒片手に聴こえてきたビート感あるリズム、それはまさしく恋心そのもの!このような体験こそ、「ジャズの日」の本質なのです。過去との対話:歴史的名曲との邂逅そして忘れてはいけないことがあります。「ジャズの日」は過去との対話でもあります。この日は多くの場合、有名な作品やアーティストへのオマージュとしても機能します。「Take Five」や「So What」といった名曲達は世代を超え、今でも心地良いメロディーとして響いています。また、日本人アーティストによる独自解釈も数多あり、「茶道」に見られるような和文化とも融合した新しい形態へと発展しています。子供のおもちゃ箱:未来への希望"夢見る子供" の姿勢で、新しい挑戦や可能性について考えてみませんか?耳元で優雅に流れるビブラフォン、それはいわば未来への扉とも言えるでしょう。この日に行われる教育プログラムでは、小さい子供達にもジャズ体験を通じて、新しい視点や創造力を育むことにも力点があります。「次世代」の育成という観点から見れば、このイベントこそ重要なのです。それによって将来的にはまた新しい名曲、生演奏を見ることになるでしょう。共鳴する身体:現代社会との接点 (ここでもう一度)"自分自身表現できる場" としてダンスフロアーへ足踏み入れる瞬間。不安と期待感、それぞれ抱えながら踊りだすあなた自身!世界中どこでも通じ合う同じリズム…それほどまで強烈です。 "大切なのは何より一緒になって感じ合うということ" それぞれ異なる背景持ちながら互い交じり合う空間…非言語コミュニケーションとして発展しました!キーワードとして愛・友愛・絆など出そうですね…(笑)! "結局何事にも深掘りして理解した先には豊かさ待っている" … なんだろう?と思わせつつまた来年へ繋げたいですね! 最後まで私達残した記憶、どう保管しておこうかな?...

飛行船の日の歴史とその魅力を再発見しよう

日本における「飛行船の日」は、1910年(明治43年)のこの日、初めての日本製飛行船が成功裏に飛行したことを記念するものです。この特別な日は、航空技術の発展とともに、私たち人間の夢や希望がどれほど広がるかを象徴しています。初めて空に浮かんだその瞬間は、まさに時代を超えた新しい冒険の幕開けでした。この日、日本は大きな一歩を踏み出しました。1884年にはイギリスで発明されたヘリウムによって動く飛行船が大きな話題となり、その後20年以上も多くの国で実験や開発が進められました。日本でも、この新しい航空機によって国土の広さや美しさを再認識し、多くの人々にインスピレーションを与えました。まるで海面から舞い上がる鳥たちが見せているような、美しい空中散歩への道筋だったと言えるでしょう。風に乗せられた夢:天高く舞い上がる希望1910年、その日の青い空にはまだ何もない状態から、新しい歴史的瞬間へと変わってゆきます。あたりには清々しい風と共に、大勢の観衆が集まり、その目は期待と興奮で輝いていました。「果たして、この巨大な箱形の機体は本当に空へと舞い上がることができるのでしょうか?」という疑問も浮かびます。そしてついにその時が来ました。エンジン音は耳元で響き渡り、その振動すら感じ取れるほど近くまで寄り添った観客。その一瞬、すべての時間が止まり、「ああ、この世にはこんなにも美しく素晴らしい出来事があります」と誰も心から思ったことでしょう。夜明け前…: 航空技術への第一歩この歴史的事件は、日本国内外で多大なる影響を及ぼしました。それ以前にも数回試みられた飛行実験はありました。しかし、それとは異なる意味合いとして、自国製造によって成し遂げられたという点では特別です。この成功こそ、「我々にもできる」という希望につながったと思います。その流れから多くの場合、新たな技術革新への道筋も拓かれてゆきました。子供の思い出帳: 飛ぶことへの憧れ子供心にはまさしくこの日の記憶があります。当時、小学校では「未来では誰も見ない場所へ旅するため、宇宙旅行やロケット旅行など、新しい移動手段」が教え込まれていたものです。それを見ることで、多くのお友達とも語り合う場面や遊び歌まで生まれていました。「いつか、自分自身も大空へ羽ばたこう」と胸踊らせながら過ごしていたこともしばしば思い返されます。文化的背景: 風景描写と人々との絆"それぞれ異なる世代" の人々とは何度でも共通する想いや情景があります。この日の出来事から連鎖的に起こった町内のお祭りや学校行事では、人々全員でその興奮や期待感を共有しました。また、大正ロマンという言葉通り、「過去から未来」への強烈なメッセージ性でもあり、多様性豊かな日本文化とも結びついています。それこそ自分自身だけではなく、地域全体で作り上げている記憶となりました。未来志向: 航空産業への影響"時代は変わります。その先端部分として自国産業発展への挑戦こそ我々自身なのだ"ここまで遡れば、この出来事自体のみならず、それ以降我々日本人全体として「飛ぶ」ことへの期待感・希望感・探求心・熱意など様々な想いや願望につながっています。そして今現在、多様化した交通手段やグローバル化社会になっています。しかし古今東西、その根底には「自由」を追求している私達自身がおります。ただただ天空へ羽ばたこうとしている強き存在なのです。[終章]あの日、人類はいよいよ自由という名の翼を手に入れる準備を整え始めました。しかし、本当に「自由」とはいったい何なのでしょう?ただ空高く昇ることだけなのでしょうか?それとも心地よい風によって運ばれる人生そのものなのか?真実とは常在する限界線よりさらに先へ進む勇気ある選択肢そのものなのです。そして、一緒になって進もう!それこそ私達皆んな共有した地平線だから。...

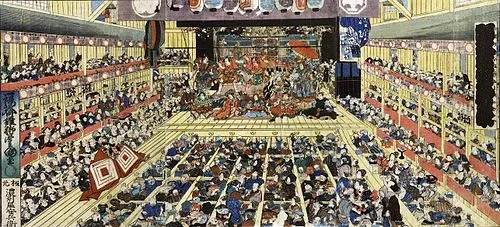

黙阿弥忌 - 歌舞伎の巨星を偲ぶ特別な日

黙阿弥忌(もくあみき)は、日本の演劇界において非常に特別な日です。この日は、明治時代の著名な劇作家である黒田清輝が亡くなったことを記念して行われるもので、彼の功績や影響を振り返る大切な時間となっています。黙阿弥(もくあみ)という名前は、彼が創作した数々の作品とともに今日まで語り継がれています。日本の近代演劇における彼の役割は非常に重要であり、多くの人々がその作品を通じて彼の思想や美意識を知ることになります。この日には、さまざまな催し物や追悼イベントが各地で行われます。特に歌舞伎や日本舞踊など、日本伝統芸能を愛する人々にとっては、一年で最も意義深い日と言えるでしょう。黙阿弥はまた、その独自な文体や台詞回しによって、観客を魅了し続けています。そのため、この日はただ単なる追悼の日ではなく、今なお生き続ける文化的遺産として位置づけられていることも特徴的です。勝利の風:この地の名誉の旅毎年、この特別な日に向かう道すがら、人々は心躍らせながら思い出します。「昔、この場所でも幕が開かれたんだろうか?」という思い。それぞれ個性豊かな装束をまとった役者たちが汗を流しながら、舞台上で生命感溢れる演技を繰り広げていた光景。それこそが、日本文化の一端なのです。そしてその背後には、黒田清輝という偉大なる存在がおります。夜明け前…黙阿弥忌の日になると、不思議と空気感が変わります。冬の日差しとは異なる温かな光線が差し込み、多くの場合晴天になるからです。このような日には、自宅で家族団欒する姿だけではなく、公園や広場でも多く見かけます。「今日は何か特別だ」と感じながら、人々は散策します。そして各所から聞こえてくる囁き—「懐かしいね」「これぞ我々日本人として誇れる文化だ」—それこそ他者との繋がりなのです。その瞬間、その瞬間…誰もが耳元で聞こえる音楽、美しい歌声…。それはまさしく「生」を感じさせてくれます。そしてこうした儀式的な行事によって、新旧交えた文化交流も生まれてゆきます。この場面では古典文学から現代アートまで様々なのものごと が一つになり、新しい形へ進化していく様子を見ることがあります。子供の思い出帳黙阿弥忌では、小さなお子さん連れのお母さん方を見る機会があります。幼少期から接することで、「これはただのお芝居じゃない」というメッセージを受け取って育ちます。「私たちにもできるんだ」という自信、それこそ未来への架け橋となります。母親との穏やかな会話、それは子どもの心にも刻まれてゆきます。"演劇とは何なのか?"小さなお子さん達にはまだ難しい問いですが、大人になった時、その記憶は甘美であり苦味ともなる体験になることでしょう。「伝えたいこと」を持ちながら、自分自身との対話へ導いてゆきます。それこそ新世代へのバトン渡し。しかしこのような儀式的・象徴的意味合いだけではなく、その根底には「歴史」が存在します。黒田清輝とその時代背景1868年、生涯わずか29年しか与えられぬこと無かった黒田清輝ですが、その短期間でも彼はいわば、「幕末」と「明治」の架け橋となりました。当時日本全体がおおき変革期真っ只中だったため、多数西洋思想に触れる機会も多かったでしょう。また当初敬愛された浮世絵師たちとの関係性にも注目されました。そのスタイルどうこうより先ず、中国古典詩文など古来より受継ぎ当たり前だった常識自体すら覆す発想力。その点でも決して軽視されません。しかし残念ながら短命でしたので、生涯掛けて描いた全て表現できず終えました。しかし遺した作品群には美術界のみならず後世へ与えた影響力について計り知れません。結論:勝利とは何か?"しかし、勝利とは何でしょう?"This question echoes through the halls of history. It is not merely the accolades of a past forgotten but rather seeds sown for future generations. 黙阿弥忌の日、それぞれ異なる物語編纂された御影石ですが共通するひと言—"記憶" .そして新たなる創造へ繋ぐ魂。それ故、この日は私達皆んな求め続けない限り消えてしまいます。まだ目覚めぬ若者たちよ! 夢見る力こそ未来への鍵なのであります!...

出来事

2013年 - ロシアの小型衛星BLITSは衛星としての機能を喪失。

2008年 - イラクの国旗から、バアス党のスローガンを表す3つの星が削除される。

2003年 - 太陽系外へ向け飛行中の宇宙探査機「パイオニア10号」との通信が、この日の信号を最後に途絶。

2001年 - 大相撲の横綱・曙太郎が引退。

2000年 - 営団地下鉄東西線(現:東京メトロ東西線)の原木中山駅 - 行徳駅間に妙典駅開業。

1986年 - 日本社会党が、「新宣言」を採択。「道」に代表される平和革命を通した社会主義建設を否定し、社会主義の目標を「一歩一歩改革を進め、社会の質的変革を実現していくこと」とした。

1992年 - パルサーPSR B1257+12で、史上初の太陽系外惑星が2つ発見される(PSR B1257+12 BとPSR B1257+12 C)。

1992年 - 臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)が、脳死が人の死であるという最終報告を公表。

1984年 - スーパーボウルXVIIIのテレビ中継中、リドリー・スコットの手によるMacintosh 128KのCM「1984」が放送される。2日後に発売。

1981年 - 佐賀替え玉保険金殺人事件。

1980年 - ソ連のアフガニスタン侵攻を批判した物理学者アンドレイ・サハロフが閉鎖都市ゴーリキー市へ流刑。

1978年 - 流星の貴公子と呼ばれた名馬テンポイントが日経新春杯で開放骨折。手術を施し闘病生活に入るが、同年3月5日蹄葉炎により死亡した。

1976年 - 1971年に発生した連続女性殺人事件の犯人、大久保清の死刑が東京拘置所で執行される。

1975年 - 阪神三宮駅の地下2階の空調設備から火災。黒煙が地下街のほか駅構内に流れ出して数百人が避難。

1975年 - 中国地方で大雪。各地で早朝から送電線が次々と切断され、約22万戸が30分から5時間にわたり停電した。

1973年 - 米最高裁が妊娠中絶を規制する米国内法の大部分を違憲無効とする判断を示す(ロー対ウェイド事件)。

1970年 - ボーイング747「ジャンボジェット」がパンアメリカン航空のニューヨーク-ロンドン線で初就航。

1969年 - ソ連の最高指導者レオニード・ブレジネフの暗殺未遂事件。

1968年 - NASAが「アポロ5号」を打ち上げ。アポロ月着陸船の無人飛行実験を行う。

誕生日

死亡

2024年 - ルイジ・リーヴァ、元プロサッカー選手(* 1944年)

2024年 - 池田元久、政治家(* 1940年)

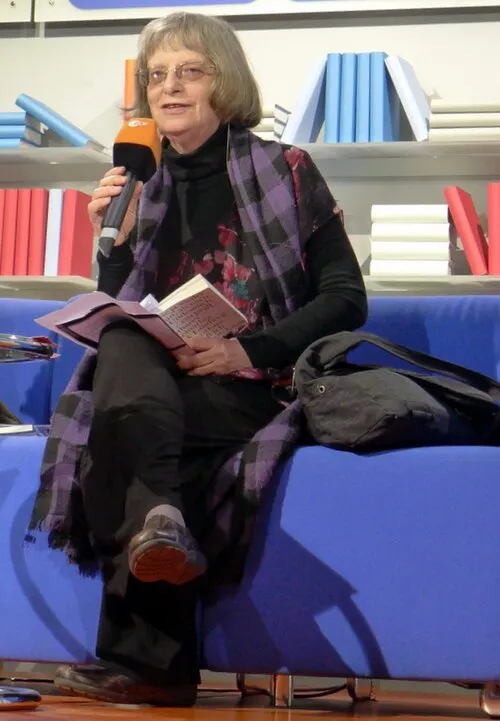

2024年 - エルケ・エルプ、作家、翻訳家、編集者(* 1938年)

2023年 - 上野山功一、俳優(* 1933年)

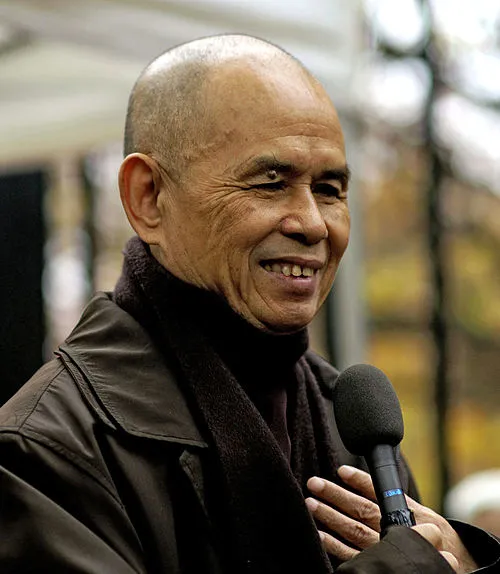

2022年 - ティク・ナット・ハン、禅僧、平和運動家(* 1926年)

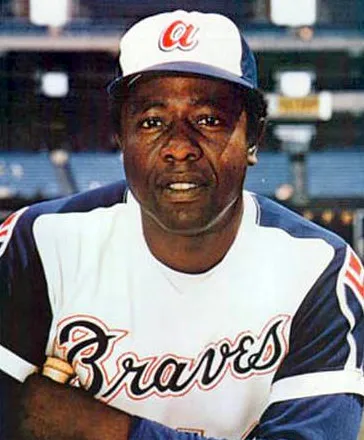

2021年 - ハンク・アーロン、元MLB選手(* 1934年)

2018年 - アーシュラ・K・ル=グウィン、ファンタジー・SF作家(* 1929年)

2017年 - ヨーダノ・ベンチュラ、プロ野球選手(* 1991年)

2017年 - アンディ・マルテ、プロ野球選手(* 1983年)

2017年 - ヤキ・リーベツァイト、ドラマー(* 1938年)