2024年 - 中国新疆ウイグル自治区アクス地区ウシュトゥルファン県で、マグニチュード7.1の大地震が発生(ウシュトゥルファン地震)。

‹

23

1月

1月23

ワンツースリーの日とは?日本のユニークな記念日を楽しむ

「ワンツースリーの日」とは、毎年3月23日に日本で行われる特別な日です。この日は、全国で防災意識を高めるために設けられたものであり、2011年の東日本大震災をきっかけに、防災活動や地域コミュニティの重要性が再認識された結果として定着しました。この日には様々な防災イベントが開催され、多くの人々が参加して自分自身や家族を守るための知識を深めます。地震大国である日本では、防災は常に国民にとって重要なテーマです。ワンツースリーの日はその一環として、地震やその他の自然災害への備えを促進し、人々が持つべき危機管理能力を育むことを目的としています。この日の背景には、日本各地で過去に起きた数多くの地震や津波による被害があります。たとえば、1923年に発生した関東大震災は、10万人以上の命が失われただけでなく、日本社会全体に多大な影響を及ぼしました。勝利の風:この地の名誉の旅この日になると、日本中から集まった人々は一つになり、決意表明とも言える特別な時間を共有します。春の日差しが暖かさをもたらす中、「万一」に備えるという共通目標が彼ら心情として根付いています。「もしも」の未来への不安から解放されたいという願望、それこそがこの日の本質と言えるでしょう。夜明け前…イベント当日は、多くの場合朝早くから活動が開始されます。例えば、自治体によっては避難訓練や救助訓練など実践的な演習も行われます。「これは何かあった時、自分たちだけじゃなくて周りにも手助けできる力になるんだ」と心密かに誓う人々。その姿には希望と勇気、新しい覚悟を見ることができます。また、この日はSNSでも広く取り上げられ、多くの記事や投稿で「#ワンツースリーの日」がトレンド入りすることでしょう。子供の思い出帳学校でも同様に、子供たちは防災教育プログラムに参加します。教室内では、お友達との楽しい会話が飛び交い、「もし地震が来た時にはどうする?」という話題で盛り上ります。「机の下にもぐって、安全第一だね!」そんな声も聞こえてきそうです。それぞれ自宅でも家族と共に防災について学ぶ良い機会となり、「次回のお休みには家族みんなで避難場所へ行こう!」という約束まで結ばれることがあります。未来への種:忘れない記憶しかし、この日だけでは終わりません。「忘れてはいけない」という気持ちがおそらく最も強いでしょう。その瞬間、その場面そのものこそ、本当に大切なのです。私たちは日常生活と向き合いつつ、防災について常時考え続ける必要があります。それこそ、このワンツースリーの日によって土台作りとなるべき種なのです。そして、その種は育ち続け、多様性ある花へ成長することでしょう。だからこそ、この日に立ち戻りながら我々は考え続けます。「安全とは果たしてどんな状態なのか?」それとも「それぞれ異なる価値観や文化圏との調和から導き出せる新しい視点なのか?」。これら問いかけから見えてくるもの、それこそ私たち日本人一人ひとりが抱える使命感につながります。そして、その使命感こそまさしく「今」を生き延び、新しい歴史を書いてゆくためのお守りとなります。...

日本の電子メールの日:コミュニケーションの新時代

毎年、6月1日は「電子メールの日」として、日本国内で広く認知されています。この日は、1999年に日本の通信業界団体が設定したもので、電子メールがもたらすコミュニケーションの変革と、それに伴う利便性を振り返る機会でもあります。特に、インターネットが普及し始めた90年代後半から2000年代初頭は、日本でもパソコンや携帯電話の普及が進み、個人や企業での電子メール利用が急増しました。その結果、私たちの日常生活やビジネススタイルは劇的に変化し、人々のつながり方も大きく進化したと言えるでしょう。デジタル革命:未来をつなぐ糸その瞬間、多くの人々は新しい風を感じました。キーボードを叩く音とともに流れる情報、その背景には数えきれないほどの希望と期待が詰まっていたことでしょう。まるで、小さな電信柱から放たれた光が、大海原を渡っていくような感覚です。電子メールは単なるメッセージングツールではなく、人々を結ぶ絆となり、新しい文化を生む要因ともなりました。日本では1990年代初頭からインターネットサービスプロバイダー(ISP)が登場し、その中で初めて本格的に利用可能になったのが電子メールでした。当初は限られた人々によって使われていましたが、1995年頃から急速に一般家庭にも普及し始めました。そして、その時代特有の「バブル経済」が崩壊し、多くの企業や個人は新しいコミュニケーション手段としてこの技術を活用するようになったわけです。静寂なる夜明け…深い闇夜、都市全体は静まり返り、人々は日常生活への不安を抱いていました。しかし、その時期こそ、新しい通信手段による希望という名の夜明け前だったと言えます。あちこちで響き渡る電話機ではなく、画面上で点滅するカーソル、それぞれ短いメッセージが心温まる交流へとつながっていく様子。その静かな革命こそ、この国の日常生活そのものだったかもしれません。現在では、多様なデバイスやアプリケーションによってますます便利になった電子メールですが、一方では問題点も浮上しています。「スパム」や「フィッシング詐欺」、さらには情報漏洩など、新しい課題も生じています。しかし、この一見逆境とも取れる状況下でも私たちは学び続けています。それぞれ自分自身を守りながら、新しい技術との共存方法を探求する姿勢こそ、一番大切なのかもしれません。子供のおしゃべり帳…"あなたのお友達とはどんなことを書いた?""私はね、お父さんのお仕事についてお話したよ!""それなら次はお母さんにも聞いてみよう!”この日記帳には無邪気な言葉たちがおさめられている。それぞれのお子様との日常会話から生まれる思いや願望。それこそ、本当ならば直接伝えることのできない感情だったかもしれない。この小さなおしゃべり帳こそ、一世代先への架け橋なのだろう。\”しかし、コミュニケーションとは何か?ただ文字だけで相手との距離感を埋めるためだけなのか、それとも心と心が寄り添う道具として使えるものなのでしょうか?” これは一朝一夕には答えられる問いではありません。ただ、この記念日には私たち自身の日常生活と過去・現在・未来との接点について再考する良い機会になることでしょう。そして、それぞれ自分自身だけでなく他者との関係性についても深めていけばと思います。この日の意味合い深まり続けている限り、それ自体が大切な文化として育まれてゆくことでしょう。...

アート引越センターの日:引越しサービスの重要性を再認識

アート引越センターの日は、毎年2月28日に日本で祝われる特別な日です。この日は、引っ越し業界のリーディングカンパニーであるアート引越センターが設立されたことに由来しています。1971年に設立されて以来、アート引越センターはその質の高いサービスと顧客満足を追求する姿勢で、多くの人々から信頼を寄せられてきました。 この日は、単なる企業記念日ではなく、日本中で何度も訪れる「新しいスタート」の象徴でもあります。春先になると、多くの人々が新たな生活を始めるために引っ越しを行う時期が到来します。そのため、この特別な日は多くの人々にとって心躍る瞬間となります。春風が運ぶ:新たな旅立ちへの招待状想像してみてください。冷たい冬が終わり、暖かい春風が吹き抜ける中、新しい家への期待感と共に心が弾む瞬間です。「私たちはついにここから出発するんだ」と思わず微笑んでしまいます。その瞬間、周囲の景色は輝きを増し、新居への道すじはまさに冒険そのもの。 夜明け前…希望という名の朝焼け新しい生活へ向かう朝、外では鳥たちがさえずり始めます。その音色はまるで「これから何か素晴らしいことが待っている」と語りかけているようです。荷物を積み込む車両には、「大切な宝物」が詰まっています。それぞれには愛着や思い出があります。そして、その箱を開けることでまた新しい物語が始まります。子供の思い出帳:家族との絆実際、この日に関連する多くの家庭には、小さなお子様たちも含まれています。彼らは好奇心いっぱい目を輝かせながら、大きなダンボール箱やカラフルな梱包材を見ることでしょう。「この箱なんだろう?」という純粋な問いかけ。それこそ家族全体で共有する大切な時間となります。そして、一緒に作業することで強まる絆、それこそ家族というものです。進化する文化:日本社会との相互作用アート引越センターの日は、日本社会や文化とも深く結びついています。例えば、日本では昔から「運」を重視した習慣があります。「新しい場所で良い運気を呼び込むためにはどうすればいいか?」そんな考え方もあって、お祝い事としてお守りやお札などを持参して新居へ向かった方も少なくありませんでした。また、「嵐の日」は厄日の一つとして捉えられることがありますので、大安吉日など気候や天候にも気を使った時代背景があります。移動手段としても進化した物流業界もちろん,技術革新によって物流業界自体も進化しています。昔とは違って今ではAIによって最適ルート計算など行われています。そして,エコ配送など環境への配慮もしっかり行っていますので、その意味でも私たち自身が持続可能性について考える契機にもなるでしょう。未来への希望:次世代へ継承される価値観# 未来への希望:次世代へ継承される価値観しかし、この日はただ過去や現在だけではありません。それ以上でも以下でもなく、新たなる世代へ渡していくべき価値観について考える機会にもなるでしょう。「私達はどんなふうに生きている?」「どんな未来になれば良い?」そんな疑問からまた答え探しとなります。# 「勝利とは何なのか?」結局、「勝利とは何なのか?ただ単なる過去の記憶なのかな、それとも土に蒔いた種なのかな?」こんな問い掛けになります。この日だけじゃなく毎日の小さなお祝いと思えるようになることでしょう。それこそ人生そのものでもあると思うんです。」(この段落部分はあえて質問形式になっています)...

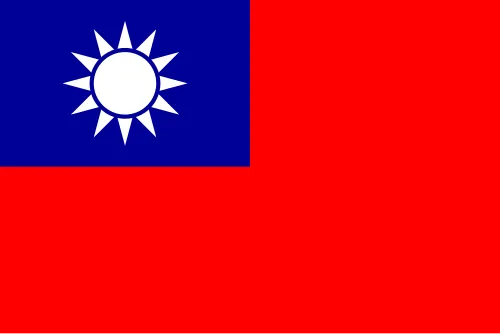

世界自由の日:韓国と中華民国の歴史的意味

世界自由の日(World Freedom Day)は、特に韓国と中華民国(台湾)において、民主主義や自由を讃える重要な日です。この日は、多くの国々で権利や自由がどのようにして確立されてきたかを振り返る機会でもあります。歴史的には、冷戦時代の終焉に伴い、人々は権利と自由を求める声を高めました。この日が設けられた背景には、1945年11月9日にドイツで行われたベルリンの壁崩壊があります。この瞬間は、東西冷戦構造を象徴するものであり、数十年続いた抑圧から人々が解放されるきっかけとなりました。その後、この日の重要性は韓国や中華民国などアジア地域にも広がり、それぞれの文化的背景や歴史に根ざした解放への願いが込められています。自由への道:風が運ぶ希望この日、多くの人々は集まり、その手に持つろうそくや旗が風になびきます。赤いカーネーションの鋭い香りとともに、「私たちもまた、自分たち自身で選び取ることのできる未来を求めている」と叫びます。特に韓国では、この日は1987年6月民主抗争によって得られた成果として記念され、多くのイベントやパレードが催されます。夜明け前…希望の光暗闇から光へと進む道筋。この日は、人々が一つになって声を上げ、自らを奮い立たせる瞬間です。記憶の中には、独裁政権下で抑圧された多くの人々がおります。それでも希望は消えず、一筋の光として彼ら自身によって灯されました。韓国では「光復節」が8月15日に祝われ、この精神は今なお受け継がれています。その背景には、日本による植民地支配から脱却しようという強い意志があります。子供のおもいで帳:未来への約束子供たちはその手で描いた絵画を持ち寄ります。「平和」や「友愛」と書かれたスローガンは彼ら自身にも意味があります。彼らこそ未来への約束であり、この日に託された思いです。また、中華民国(台湾)では民主化運動や反政府活動によって培われてきた歴史があります。この土地でも、人々は自分達自身によって守り抜いてきた価値観について語り継ぐことに意義があります。海峡越えて:共鳴する声海峡越しに響き渡る声。同じ文化的背景を持つ両地域ですが、それぞれ異なる政治体制下で生活しています。しかしこの日、人々は一緒になって言葉以上の感情、すなわち「連帯感」を感じ合います。「私達も仲間だ」という共鳴する心。その根底にはそれぞれ異なる過去がありますが、「自由」の名のもと、一つになることのできる力強さがあります。時代と共鳴する響き…解放の日への祈り時代との対話: (1945年):第二次世界大戦終結後、新しい秩序へ向かう動き。しかし各地では新しい形態の抑圧も生まれていました。 (1987年):韓国・民主抗争 市民革命という名誉ある称号。その成果として今日ある理念. (1990年代):中国本土でも政治的改革への期待高まったもの、その一方課題山積み. (2000年代以降):グローバル化進展し各地域文化相互理解必要性あたり. [過去へ…未来へ] 魂として刻まれる誓い This day serves not only as a reminder of what has been lost, but also as a beacon guiding those who seek freedom...

出来事

2022年 - ブルキナファソでクーデターが発生。

2020年 - 新型感染症COVID-19により中華人民共和国湖北省の武漢市に封鎖措置が取られる。COVID-19における世界初の都市閉鎖であり、人口1000万人を超える巨大都市である武漢の封鎖は、同年4月8日に解除されるまで継続された。

2019年 - ベネズエラ国民議会議長、フアン・グアイドがニコラス・マドゥロ大統領に対抗して暫定大統領就任を宣言。アメリカら20カ国がこれを支持し、二重政府状態になる。

2018年 - 草津白根山の本白根山が噴火する。

2015年 - サルマーン・ビン・アブドゥルアズィーズがサウジアラビア国王に即位する。

2015年 - 大相撲1月場所13日目、横綱白鵬翔が史上最多の33回目の優勝を達成した。

2011年 - 秋葉原通り魔事件の影響で中止していた歩行者天国が再開される。

2009年 - デンデルモンデ保育所襲撃事件。

2009年 - 作曲家の遠藤実に国民栄誉賞が授与される(没後追贈)。

2009年 - 温室効果ガス観測衛星「いぶき」、東大阪宇宙開発協同組合が開発に関った「まいど1号」など8基の人工衛星を搭載したH-IIAロケット15号機が打ち上げ。

2008年 - 続素美代が日本人女性では初めて南極点に到達。

2006年 - ライブドア事件: ライブドアの証券取引法違反容疑で堀江貴文社長ら経営陣を逮捕。

2002年 - 三島女子短大生焼殺事件が発生。別件で服役中の元建設作業員の男が同年7月23日に逮捕される。

2002年 - 雪印牛肉偽装事件: BSE感染牛肉の買い取り制度をめぐって雪印食品が牛肉表示を偽装していたことが発覚。

2000年 - 徳島市で吉野川第十堰の可動堰化の是非を問う住民投票。

1999年 - PlayStationの周辺機器であるPocketStationが発売される。

1998年 - 太陽党、国民の声、フロム・ファイブの3党が合流して民政党に改称。

1997年 - セガとバンダイの合併が発表される。5月に解消。

1997年 - マデレーン・オルブライトが女性初のアメリカ合衆国国務長官に就任。

誕生日

死亡

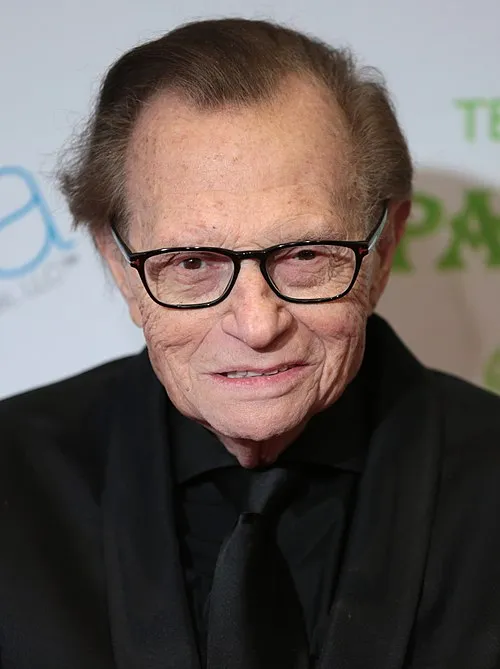

2021年 - ラリー・キング、司会者、俳優(* 1933年)

2021年 - 坂本スミ子、歌手、女優(* 1936年)

2016年 - ウォルター・ウィリアムス、元プロ野球選手(* 1943年)

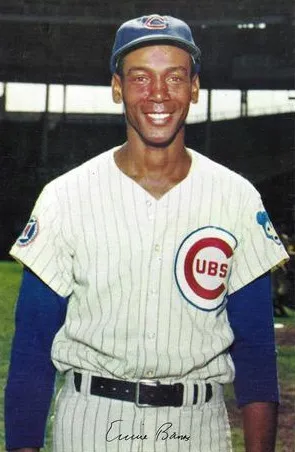

2015年 - アーニー・バンクス、プロ野球選手(* 1931年)

2014年 - リズ・オルトラーニ、作曲家(* 1931年)

2012年 - 小島貞博、騎手、調教師(* 1951年)

2007年 - リシャルト・カプシチンスキ、ジャーナリスト(* 1932年)

2007年 - エヴェレット・ハワード・ハント、元アメリカ中央情報局職員、小説家(* 1918年)

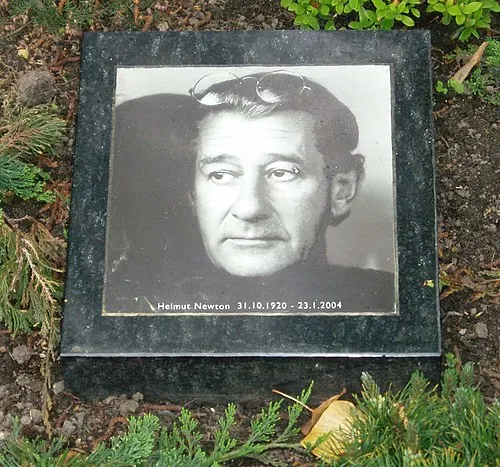

2004年 - ヘルムート・ニュートン、写真家(* 1920年)

2003年 - ネル・カーター、歌手、女優(* 1948年)