2017年 - 大相撲初場所14日目で大関稀勢の里が初優勝。

‹

21

1月

1月21

大寒の意味と影響:2008年・2012年の厳寒の記録

大寒は、二十四節気の一つで、冬至から数えて約30日後にあたる時期を指します。この時期は、北半球が一年で最も寒くなることを象徴しています。日本では、特に雪が深く降り積もり、人々がその厳しさと美しさを体感する季節となります。2008年と2012年には、それぞれ異なる影響がこの国を覆いました。歴史的には、大寒は農作物においても重要な意味を持ちます。古代の日本では、この時期に田畑を耕すための準備や収穫の計画を立てることが行われました。それだけでなく、先人たちはこの厳しい季節を乗り越えることで春への希望を見出していたのです。冷たさが呼ぶ温かい絆:凍える心に寄り添う冬静寂な夜空に舞い落ちる雪。その白い結晶が触れる瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような気持ちになります。2008年、大寒の日、日本各地では異常低温が観測され、多くの人々の日常生活にも影響を及ぼしました。その冷たい風は、人々から笑顔や楽しみまで奪ってしまうかもしれません。しかし、この困難な時期こそ、人との絆や思いやりという温かな感情が生まれる瞬間でもあります。夜明け前… 2008年大寒の日々2008年1月、大寒の日には全国各地で記録的な低温となりました。「これは夢なのか?」と思わせるほど凍えた朝、誰もが重たいコートに身を包み、足元注意で雪道を歩きました。コンビニエンスストアや商業施設では、「暖房完備」の看板を見ることでほっとしたものです。しかし、その一方で厳しい自然環境によって多くの交通障害も発生し、一部地域では孤立状態になってしまったところもありました。その頃、多くの家庭では鍋料理や温かいスープなど、身体だけでなく心まで癒してくれる料理づくりに励みました。「また明日!」という言葉には、一緒に過ごすことへの期待感や支え合う姿勢があります。こうした状況こそ、人々がお互いに助け合う力強さへとつながります。子供たちの思い出帳:雪遊びと家族団らん2012年、大寒の日には、小さな子供たちがお父さんお母さんと一緒になって雪遊びする姿を見ることができました。「わぁ!白銀世界だ!」と言わんばかりに目を輝かせて雪だるま作りや滑り台遊び。それはまるで夢中になる瞬間でした。子供達から笑顔を見ることで、大人たちは自然と疲れも忘れてしまいますよね。そして家族揃って団らんする時間、そのぬくもりこそ、本当に素晴らしいものだと思います。記憶として残る景色… 冷気とは逆光線となった愛情“あの日、大きな氷柱(つらら)が家族写真として壁掛けになった” A: 雪化粧された庭木、その枝には霜柱(しょばしら)とも言える美しい氷 crystals が輝いています。その中でも特別だった思い出。2012年にもまた同じような光景となりました。この奇跡的とも言える景色は、それぞれ心地よさへと変わりました。この光景ひとつひとつには、人との関係性という名のお守護者があります。それぞれ冬ならではのお祭りごとの準備など、多彩なる地域文化などへ目配せできれば、新たな発見につながります。風向きを変えろ!希望溢れる未来へ向かう旅路A: 大寒とは何なのでしょう?ただ単なる厳しい環境だけなのか?それとも新しいスタートへの道筋なのでしょうか?私たちは毎回訪れるこの季節から、新しい生命力や可能性について考えてしまいます。そして多様性豊かなこの国、日本だからこそ感じられる独自文化などにも目配せして、自身自身考えて成長する力になることだと思います。C: そして哲学的問い:勝利とは何なのか? ただ過去なのだろうか、それとも新しく芽生えゆく芽種だったのでしょう?私達一人ひとり自身、自分自身振返って問いたいものですね。...

聖アグネスの祝日:信仰と純潔の象徴

聖アグネスの祝日は、キリスト教徒にとって非常に特別な日であり、毎年1月21日に祝われます。聖アグネスは、ローマ時代の若い殉教者であり、その名は「純潔」を意味します。彼女は、紀元304年頃にローマ帝国下で信仰を理由に迫害され、その結果として命を落としました。彼女の物語は、信仰や純潔というテーマが強調されており、多くの信者たちがその勇気に触発されています。歴史的には、この日は初期キリスト教徒によって特別視されるようになり、アグネスが殉教した場所には彼女を記念する多くの礼拝堂や教会が建設されました。また、この祝日は地域によって異なる伝統が根付いていることも興味深い点です。例えば、中世ヨーロッパでは、聖アグネスの日には羊毛商人たちが新しい羊毛製品を展示し始めることから、「羊毛の日」とも呼ばれるようになりました。勝利の風:この地の名誉の旅聖アグネスの日には、多くの信者たちが祈りを捧げ、彼女への感謝や敬意を表します。その瞬間、人々は赤いカーネーションを持ち寄り、その鮮やかな色合いと香りが空気中に広がります。そして、それらカーネーションは純潔と愛情を象徴していると言われています。この日、人々は夜明け前から集まり、美しい歌声で彼女を称えます。夜明け前…暗闇から徐々に明るさへと変わってゆくその時刻、人々は静かなる心で集まります。「私たちは忘れてはいない」と唱和しながら。小さな子供たちは手作りのお花冠を頭につけ、大人たちは手に持つ燭火を揺らしながら祈ります。この特別な儀式では、一人ひとりが自分自身と向き合い、自分自身の内面的な戦いや葛藤とも向き合う瞬間でもあります。それぞれの人生で何度も迷った道筋、それでもなお揺るぎない信仰へ導かれる様子。それこそまさしく生き続ける勇気なのです。子供の思い出帳また、この祝日にまつわる伝説や物語も数多く存在します。一部地域では、この日には特別なお菓子やパンを焼いて食べたり、新しい衣服など身につけたりする習慣があります。それぞれのお菓子には「清め」の意味合いがあります。そして、大人たちは自分自身だけでなく、自分達次世代にもこの重要性について語ります。「あなたもいつか、自分自身とも向き合う時期が来ますよ」というような思いや願い込めて。一緒になって歌ったあの日、同じお菓子を食べて笑ったあの日…そのすべてが胸いっぱいになる思い出です。文化的背景:トルコ文化との関連性この祭日の背後には西洋だけでなく、中東地域との文化的つながりも見逃せません。古代トルコでは、多神教的な儀式とは異なる形で神への奉納行為や浄化儀式など、本質的な精神性について探求していました。その流れから考えてみても、一貫した「純粋さ」への渇望というものは共通しています。そしてそれこそ今でも残っています。星空掲げて…星空輝く下で行われる祭典では、人々がお互い手と手繋ぎ歌う姿を見ることがあります。この伝統的な踊り、その足音一つ一つにも未来へ向かう希望があります。先祖から受け継ぐ精神、不変性とも言える強靭さ。それこそ私達全員が求め続け、生き抜いてゆこうとしているものなのです。そのため、この日こそ心身とも清め、新しいスタートとして再認識する機会となっています。結論:勝利とは何か?"しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?” Agnus Dei(神秘的なる真実)…それぞれ答え探し続けます。一歩踏み出す勇気それこそ本当エネルギーとなります。この日、一緒になって互い支え合いつつ歩んできたいですね! ...

アルタグラシアの聖母の日:ドミニカ共和国の文化と信仰

アルタグラシアの聖母の日は、ドミニカ共和国で最も重要な宗教的祭りの一つであり、毎年9月24日に祝われます。この日は、国民が心を一つにしてアルタグラシアの聖母への感謝を捧げる日です。ドミニカ共和国では、この聖母が「国民の守護者」とされ、その存在は人々の日常生活に深く根付いています。歴史的には、15世紀末にコロンブスによってこの地が発見された際、彼は地元住民との関係を築くために宗教的儀式を行い、その中でアルタグラシアへの信仰が広まりました。勝利の風:この地の名誉の旅この特別な日の朝、太陽が昇るとともに街全体が活気づきます。家々から漂う甘い香りや音楽、人々の歓声が交じり合い、まさしく「勝利」という名にふさわしい雰囲気になります。「私たちは忘れていない」という思いを胸に抱いた人々が集まり、それぞれ神社へ向かう姿は、美しい風景そのものです。夜明け前…夜明け前、人々はまだ夢うつつですが、その瞬間だけは特別な静寂があります。そして、一筋の光が空を染め始めると共に、「よし!今日は大事な日だ!」という声が聞こえてきます。家族や友人たちと共に準備する喜び、一緒になって歌う賛美歌。そのすべてが心温まる瞬間です。子供の思い出帳私たち子供時代、この日は何よりも楽しみでした。学校から帰った後、大人たちのお手伝いや食事作りにも参加しました。その中で感じた幸福感は今でも忘れられません。「赤いカーネーション」の香りとともに、「おばあちゃん」の手料理、小さな手で作った花輪…。それぞれ一つ一つには思い出があります。この祭典はただのお祝いではなく、「結束」や「愛」を再確認する場でもあるのでしょう。祈りと儀式メインイベントとして行われるミサには、多くの信者がお祈りや賛美歌を捧げ、その中心にはもちろんアルタグラシアがあります。彼女への崇拝には独特な儀式があります。それぞれ色鮮やかな衣装を纏った信者たちによって行われ、その様子は壮観です。「讃美歌」とともに響く鐘音、それらすべてが神秘的な雰囲気を醸し出します。この瞬間、人々はいっそう深く精神世界へと引き込まれてゆきます。地域文化との結び付きまた、この祭典では伝統音楽やダンスも欠かせません。「バチャータ」や「メレンゲ」がリズムよく流れる中、人々は踊りながらこの特別な日を祝います。それぞれ地域ごとの特色もあり、多様性豊かな文化交流となります。そしてそれこそが、ドミニカ共和国ならではのお祝いなのです。哲学的考察:信仰とは何か?しかし、信仰とは何でしょう?それだけで人々を結び付ける力になるのでしょうか?それとも過去から受け継ぐ大切な絆なのでしょうか?私たちはただ祝福されることだけではなく、その背後ある意味について深く考える必要があります。未来への道筋The Virgin of Altagracia Festival: a bridge between faith and culture.This event will continue to play a significant role in shaping the identity of the Dominican Republic. As new generations embrace their cultural heritage, they add their unique touch to the celebrations, ensuring that this festival remains vibrant and relevant. The essence of Altagracia will forever be intertwined with the stories of its people, and in each heart lies a guardian watching over them...

料理番組の日:日本の食文化を楽しむ特別な日

料理番組の日は、毎年11月16日に日本で祝われる特別な日です。この日は、料理に対する関心を高めることや、家庭での食文化の大切さを再認識するために設けられました。日本ではテレビが普及して以来、多くの料理番組が放送され、その中で紹介されるレシピや調理技術は、視聴者の生活に大きな影響を与えています。歴史的には、1946年に放送された「家庭料理」のような番組が最初の試みとして始まりました。これらは戦後の混乱期において、家族が集まる場所としてキッチンを再定義し、人々に希望と連帯感を提供したと言われています。その後、「おかず」や「和食」といった多様なテーマが取り上げられ、日本独自の美食文化が強調されるようになりました。今日では、有名シェフから一般人まで幅広い参加者による競技やコンテスト形式も人気となり、多くの人々に愛されています。勝利の風:この地の名誉の旅この日、多くの場合、地域ごとの特産物や郷土料理も紹介されます。それぞれの土地には独自のおいしい秘密があります。それはまさしく歴史と文化が融合した味わいです。例えば、大分県では豊後牛、お米と一緒に炊いた美味しい芋煮などがあります。その瞬間、それぞれのお皿から立ち上る香ばしい香りは、人々を笑顔にします。視聴者たちは台所でワクワクしながら、新しいレシピを試すことへの期待感で胸を躍らせます。夜明け前…寒さが厳しくなる秋から冬へ移り変わる時期、この日は新たな可能性への期待でもあります。冷たい風が吹き抜けて肌寒く感じたその夜明け前、人々は新しいレシピについて語り合います。「昨晩見たあれ、とても良かったね!」と話す声、それぞれ自分好みカスタマイズしたアレンジ方法なども交えながら楽しむ光景があります。子供の思い出帳また、この日には親子そろってクッキング体験イベントも多く開催されています。「一緒に作って、一緒に食べよう」という温かな声掛けは、まさしく家族間の日常的なつながりを深めます。子供たちも、自分で作った料理への満足感と喜び、その目には無限大な未来への夢を見るかもしれません。「こんなお皿も作れるんだ」と、自信へ繋げてほしいという願いがあります。こうしたイベントでは、日本各地から集められた季節ごとの食材や伝統的手法など、新鮮な刺激にも溢れていることでしょう。一口噛むごとに感じるその土地ならではの豊かな風味、それこそまさしく皆さんのお皿にも宿っているかもしれません。そして最後には、「今日は何だったんだ?」と思うほど充実した時間になります。未来へ繋ぐ手:美食という架け橋This day is not merely about cooking; it’s about building connections, both among family members and within the community. Cooking shows often inspire not only individual creativity but also foster a sense of camaraderie. From the seasoned chef sharing their culinary secrets to the amateur cook experimenting in their kitchen, every viewer is encouraged to explore their culinary skills.心温まるひと時:共通点探しThe conversations around food can lead to discovering commonalities between generations...

ライバルが手を結ぶ日:新時代の始まり

日本の歴史において、特定の出来事は時代を超えて語り継がれています。その中でも「ライバルが手を結ぶ日」は、競争や対立から友情と協力へと変化する象徴的な瞬間として位置づけられています。この出来事は、日本の社会や文化において和解の重要性を教えてくれるものです。運命の交差点:江戸時代の競争から共闘へこの物語は、江戸時代にさかのぼります。当時、日本は数多くの藩によって分かれていました。それぞれが自身の領地を守るために戦い合い、策略や同盟を巡る駆け引きが繰り広げられていました。とはいえ、その背景には地域ごとの文化や風習が根付いていることもありました。突然訪れた飢饉や外敵からの脅威。そんな危機的状況で、かつては敵同士だった藩主たちが会談し、自らの利益よりも民衆を救うために手を結ぶことになりました。その瞬間、人々は互いに目を合わせ、まるで夏の日差しで照らされた田んぼを見るような清々しい気持ちになったことでしょう。勝利への希望:共闘の日々彼らは互いに協力し合うことで自らの弱点を補強し、新たな道筋を見出しました。赤米や白米、様々な作物が実る田畑から漂う香ばしい匂いや、海から獲れる新鮮な魚介類。この共同作業によって地域経済も活性化しました。このようにして形成された新しい絆は、その後長きにわたり続きました。激しい戦国時代から平和への道筋へ向かう中、このライバル同士の日々こそ、人間関係には常に可能性と希望があること示していたのでした。風景画:仲間として寄り添う姿その後、日本全国で似たような動きが広まりました。「人」と「人」がつながることで何か素晴らしいものが生まれるという信念。それこそ日本人特有のおもてなし精神や「和」の概念へとつながって行ったのでしょう。そして、その絆はいまなお色褪せず、多くの場合現代にも受け継がれています。心通わせて:現在への影響今日では、「ライバル」という言葉自体にも柔軟性があります。同じ目的・目標追求するためには競争相手ではなく、一緒になって挑む仲間となり得ます。あの日、この出来事によって築かれた絆こそ、多様性・共生社会として成熟した今だからこそ意味があります。夜明け前…未来への提案未来とは何でしょう?それは今この瞬間にも、新たな出会いや理解から生まれるものです。そして私たちは思います:もしあの日ライバル同士だった彼らが手を取り合わず、それぞれ独立していたならどうだったでしょう?不安定さだけしか残されず、大切な人々との絆すら失われていたでしょうね…逆境や困難こそ、新しい価値観への扉なのだとも言えると思います…決して一歩踏み出す勇気さえあれば!それゆえ私たちも振り返れば良い道しるべになるんじゃないかなと思います! こんな時期だからこそ思うことですが、自分一人だけではなく周囲とのコミュニケーション大切ですね~これまで以上深めて行く必要ありますよね!!! 新しく芽生える友情:その先へ続く旅路 This relationship is not merely an end; it is a new beginning. History teaches us that through collaboration, even the fiercest of rivals can transform into allies. As we traverse this contemporary landscape filled with challenges and uncertainties, may we remember the essence of connection that lies within our shared humanity.しかし、それでも私たちは問います:「勝利とは本当に何なのだろう?」ただ過去であり記憶なのか、それとも土壌となり次世代へ蒔かれる種となるのでしょう?印刷する...

初弘法(日本): 弘法大師を敬う春の伝説行事

初弘法とは、毎年4月21日に行われる、日本の四国にある香川県善通寺で開催されるお祭りです。この日は、弘法大師(空海)の生誕を祝うものであり、日本の仏教徒にとって特別な意味を持っています。弘法大師は平安時代に活躍した僧侶であり、真言宗を開いたことで知られています。彼はまた、教育や医学にも貢献し、多くの人々に尊敬されています。そのため、この日は多くの人々が善通寺を訪れ、大師への感謝と祈りを捧げます。四国霊場巡り:信仰の道を歩む旅この特別な日には、四国霊場巡りが盛況になります。多くの参拝者が「お遍路」と呼ばれる旅を始め、その途中で各霊場に立ち寄ります。古くから伝わるこの習慣は、人々が心身ともに癒され、新たな気持ちで日常生活へ戻るための重要な儀式となっています。香川県・善通寺:歴史とその魅力善通寺は794年に建立された古い寺院です。その荘厳な建物や静寂な雰囲気は、訪れる人々に深い感動を与えます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、周囲には神聖さが漂います。このような場所で行われる初弘法では、多くのお坊さんたちによって読経や儀式が執り行われ、心が洗われる思いになることでしょう。伝説と物語:空海との出会いまた、この日は空海について語られる伝説や物語も豊富です。「夜明け前…」というフレーズは彼が苦難から這い上がった姿や、人々との交流を象徴しています。その中でも特筆すべきは、彼が中国から持ち帰った密教思想です。それは日本文化全体にも影響を与えたと言えるでしょう。そして、人々の日常生活にも根付いています。「子供の思い出帳」のように、多くのお年寄りたちはこの日の思い出話として、自身のお遍路体験や大師との関わりについて話します。祭典と風景:彩られた街並み当日の善通寺周辺では様々なお祭りも開催されます。地元産品や伝統的なお菓子、お土産物など、多種多様なお店が並びます。そして、その賑わう雰囲気には誰もがおどろき、それぞれ独自の目的を持って訪れる人たちによって盛況さがあります。「香ばしい焼き鳥屋台」の煙と共に笑顔あふれる家族連れ、「手作りアクセサリー」を求めている若者たち。それぞれがお互いにつながります。結論として考えるべきこと:信仰とは何か?しかし、この祭典から私たちは何か学べるのでしょうか?信仰とは単なる儀式だけではなく、生き方そのものなのかもしれません。また、それぞれの日常生活へどんな風につながっているのでしょう?確かなことは、この初弘法の日によって私たちは自分自身について再評価する機会となります。そしてそれこそ、日本文化全体への理解へつながります。...

出来事

2011年 - 吉本所属芸人間寛平が人類初のアースマラソンを完走。走行距離約41,000km。かかった日数は766日。

2010年 - シチズンズ・ユナイテッド対FEC裁判。

2007年 - 駿河湾で深海ザメラブカが生きたまま捕獲。

2007年 - 宮崎県知事に元タレントの東国原英夫(そのまんま東)が初当選。

2006年 - 新潟近郊区間でSuicaの使用を開始。

2006年 - ICOCAとPiTaPaの相互利用を開始。

2002年 - 全日空391便函館空港着陸失敗事故: 全日本空輸のエアバスA321型機が函館空港で操縦ミスによる着陸事故。3人負傷。

1995年 - 未遂に終わったテロの計画「ボジンカ計画」の決行が予定されていた日。

1977年 - ジミー・カーター米大統領が、ベトナム戦争での徴兵忌避者に対し無条件の全面恩赦。

1976年 - イギリスとフランスが共同開発した超音速旅客機のコンコルドが定期運航を開始。

1972年 - トリプラ・メーガーラヤがインドの州となる。

1968年 - チューレ空軍基地米軍機墜落事故。

1968年 - ベトナム戦争:ケサンの戦いが始まる。

1968年 - 韓国で青瓦台襲撃未遂事件発生。

1963年 - 日本テレビ系全国ネットで「キユーピー3分クッキング」放送開始。

1962年 - 大阪に交通科学館(現在の交通科学博物館)が開館。

1954年 - 世界初の原子力潜水艦ノーチラス号が進水。

1952年 - 白鳥事件: 札幌市警警備課長が帰宅途中に射殺される。

1948年 - 参議院副議長であった松本治一郎が天皇への「カニの横ばい」式拝謁を拒否(カニの横ばい拒否事件)。

誕生日

死亡

2019年 - エミリアーノ・サラ、サッカー選手(* 1990年)

2017年 - 松方弘樹、俳優(* 1942年)

2013年 - マイケル・ウィナー、映画監督(* 1935年)

2013年 - 佐藤泰三、政治家(* 1924年)

2011年 - 亜庭じゅん、漫画評論家(* 1950年)

2006年 - イブラヒム・ルゴヴァ、コソボ自治州大統領(* 1944年)

2002年 - ペギー・リー、歌手(* 1920年)

1999年 - チャールズ・ブラウン、ブルースピアニスト、歌手(* 1922年)

1997年 - 百瀬晋六、自動車技術者(* 1919年)

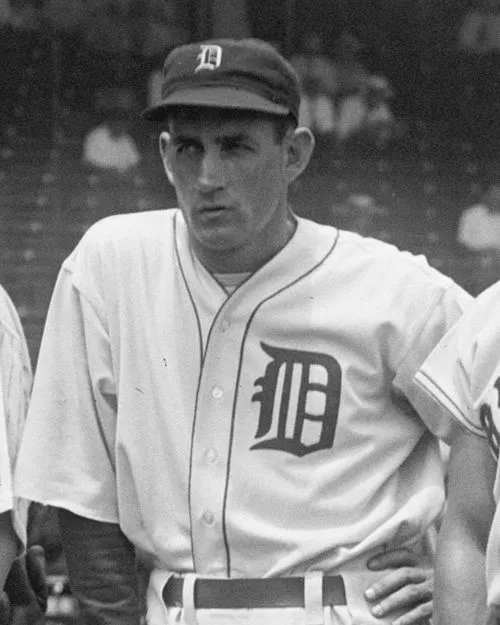

1993年 - チャーリー・ゲーリンジャー、プロ野球選手(* 1903年)