2024年 - 国際連合が日本に夫婦別姓と皇室典範に関して4回目の勧告。

10月29 の日付

6

重要な日

37

重要な出来事

249

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

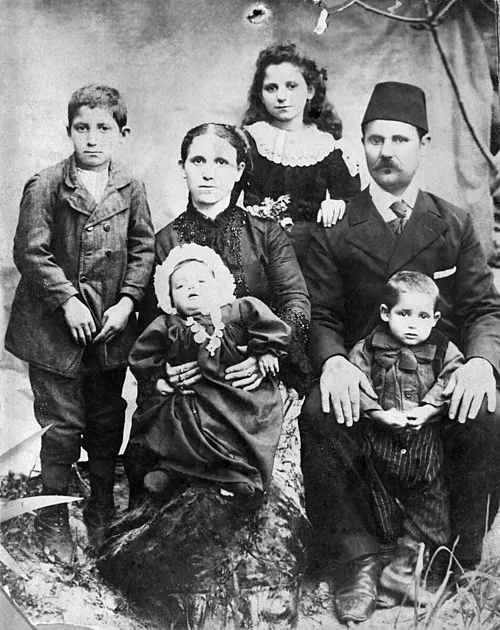

トルコの共和国宣言記念日: 意義と祝賀の行事

共和国宣言記念日、すなわち「Cumhuriyet Bayramı」は、トルコの国民にとって非常に特別な意味を持つ日です。毎年10月29日に祝われるこの日は、1923年にトルコ共和国が正式に成立したことを記念しています。この日は単なる歴史的な出来事の再現ではなく、国民の団結と未来への希望が交錯する瞬間でもあります。トルコはオスマン帝国から近代国家へと移行する過程で、多くの困難を乗り越えてきました。1920年代初頭、第一次世界大戦後の混乱と内戦によって、国家としてのアイデンティティが脅かされていました。しかし、その危機的状況から立ち上がったムスタファ・ケマル・アタテュルクは、新しい形態の政治体制—共和国—を樹立しました。その結果として生まれた共和国は、民主主義や法治主義を基盤としており、その重要性は今日まで引き継がれています。自由への旅路:共和制という名の光夜空に星々が輝くように、この日の意義もまた明るく煌めいています。共和制という名の新しい光は、人々にもたらされた自由や平等を象徴しています。この日は全国各地で盛大な祝賀行事が行われ、大規模なパレードや花火大会など多彩なイベントで賑わいます。街中には赤い旗や白い月星が揺れ動き、「Türkiye Cumhuriyeti!」という歓声が響き渡ります。朝焼け前…希望の日々トルコ Republic 宣言の日には、人々がお祝いするために公園や広場に集まります。その瞬間、周囲には期待感が漂い、多くの場合、その場面から何か特別なものが生まれることがあります。「ああ、この日こそ私たち全員で分かち合うべきだ」と語り合う姿を見ることもあるでしょう。音楽隊による伝統的な楽器演奏と共に踊る人々、その背景には鮮烈な赤いカーネーションの香りがあります。それぞれ一人ひとりの日常生活とは異なる壮大さを感じさせてくれる瞬間です。子供たちのお祝いノート子供達もこの特別な日に欠かせない存在です。「将来への希望」として位置付けられている彼らは、この祭典でも中心的役割を担っています。小学校では歌や詩吟など様々なプログラムが用意され、お母さんたちはその日のためだけのお弁当作りで忙しくします。「私もお祝いできるんだ!」そんな嬉しそうなおしゃべり声には未来への期待感があります。そしてその背後では、大人たちも自身の日常から解放され、一緒になって楽しむ姿があります。国際社会との絆:繋げる想いもちろん、この祝賀の日は単なる国内行事ではありません。他国との友好関係を深める良い機会でもあります。そのため外国大使館関係者も招待され、一緒になって国歌斉唱しながら手を振ります。「私たちは孤独じゃない!」「共存こそ力だ!」そんな思いあふれる瞬間にも心温まります。未来へ向けて…誓い合う時"Republic is the only way to the future."このフレーズこそ、多くの若者達によってスローガン化されています。このように彼ら自身で描いた未来図こそ、それぞれ一人ひとりの目指す目標となっています。この記念日に重ね合わせながら、自分自身のお祝いノートを書き綴ったことでしょう。それぞれ異なる夢を見ることでしょう。それは見えない糸で繋げられているとも言えますし、新しい時代への礎とも受け取れるでしょう。 古きを捨て、新しきを取り入れる力強さ "タウイキュニャリ"(Saygıyla)!それほど簡潔でもありながら重みある挨拶です。この文化的要素にも古代オスマン帝国時代から続いている伝統との結びつきを感じます。また、「古きを尊ぶ」という点では、この日の重要性にも通じます。「我々こそ次世代」を掲げながら果敢にも新しい道筋へ踏み出す姿勢—それ自体が、この祭典全体をご覧いただく上でも非常に印象深いものです。 そして…心寄せ合う市民社会へ "手をつないだ時こそ、本当につながった証になる" "Victory belongs to those who believe in it." - Mustafa Kemal Atatürk. p { line-height: 1...

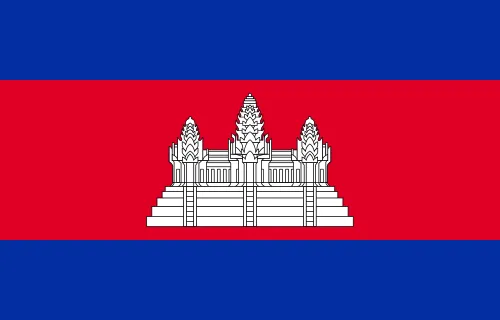

カンボジアの戴冠記念日:国王即位を祝う特別な日

戴冠記念日、またの名を「クメール王朝の祝典」は、カンボジアにおいて非常に重要な歴史的イベントです。この日は、国王の戴冠式が行われたことを祝う特別な日であり、国民にとって深い意味を持つものです。特に現代では、国王ノロドム・シハモニの即位が大きな意義を持つため、この日は毎年盛大に祝われます。この日の歴史は古く、クメール帝国時代まで遡ることができます。かつては権力者たちによって治められた地域で、多くの人々がその統治下で生活していました。数世紀前から続く伝統や儀式は今なお生き続けており、文化的アイデンティティーとしても重要です。このような背景からもわかるように、このイベントは単なる国家行事ではなく、人々の心に深く根ざした文化的な祭りでもあります。勝利の風:この地の名誉の旅新しい王が即位する際、その瞬間はまさしく「勝利の風」が吹き抜けるかのようです。それは崇高な儀式によって成し遂げられ、新しい支配者への期待感や希望が街中を満たします。その瞬間、多くの人々が息を飲みながら見守ります。赤いカーネーションや金色の飾り付けで彩られた街並み、それぞれ手作りされた花輪が道端に並びます。そこには、不安と希望が交錯する独特な空気があります。また、この日は家族や友人との団結感を強める機会でもあります。「家族全員集まろう」と言わんばかりに、人々はこの特別な日に向けて準備を整えます。そして、それぞれのお祝いには独自のお料理や伝統芸能も伴います。夜明け前…さあ、一日の始まりです。薄明かりが街を包む頃、多くの市民たちは早朝から市場へ向かいます。そして、「今日という日は我々の日だ!」という声援ともども食材や装飾品など必要なものすべてを用意します。その様子はまるで一年間待ち望んできた祭典への序曲と言えるでしょう。夜明けと共に起こる喜びはどこまでも広がります。子供たちは新しい衣装に身を包み、お母さんから聞いた古い歌謡曲を口ずさみながら楽しそうにはしゃぎ回ります。この時期になると、大人達も思わず笑顔になってしまうものです。「私も若かったあの日」を振り返る瞬間でもあるでしょう。子供の思い出帳戴冠記念日の朝、小さなお子様達は両親と共になんとも言えない興奮状態になります。「今日は何を見ることできるかな?」という期待感あふれる声。「もちろん、おじいちゃんにも会えるよ」という言葉で胸躍ります。この瞬間こそ、未来への希望とも言えるでしょう。公園では子供達がお互いにつながった手で踊ったり、その周囲では大人達がお祝い料理としてスイートロールやピーナッツバターライスケーキなど豊富なメニューをご馳走します。それぞれのお皿には愛情と思い出話しが詰まっています。その光景そのものにも力強さがありますね!文化的背景:先祖から受け継ぐ知恵"昔からある習慣"また、この日に関する伝説や神話も非常に豊かです。例えば、一部地域では、先祖崇拝という形で過去への敬意表し、自分自身だけではなく、そのルーツにも目を向けています。お祈りと共に清められる水は「幸運」とされ、それぞれ家庭内でも同様のお祝いごとがあります。しかし実際、その信仰体系とは何なのでしょう?それは誇張された神秘だけではなく、本当の日常生活へ密接につながっています。"痛みと喜び"戦争という痛みに触れてしまったカンボジアですが、それでもここまで復活してきました。この日だけでも多くの場合、人々同士何世代もの懸念なしにつながっています。それぞれ抱えている苦しみとは無関係なのですが、「今」ここで一緒になろう!というメッセージ性があります。それこそ本当に素晴らしいことであり、新しく未来へ進むためにも欠かせない要素ですね! 結論:皇室とは一体何なのだろう?しかし、戴冠記念日とは何なのでしょう?それ自体ただ栄光ある儀式なのでしょうか?それとも過去から引き継ぎ繋げてゆくべき血脈そのものなのだろうか?我々一人ひとりへ問い直す時期なのではないでしょうか?実際にはそれ自体土壌となる時代背景等含め混沌としている気持ち面積感じ取れるんですよね…。これだからこそ民族意識として再生され強固なる絆より掘削進化できぬ事実も示唆しています…そんな全貌故分厚く横溢され続いております!...

おしぼりの日:日本の食文化を支える意味とは

日本では、食事の場で欠かせない存在として「おしぼり」があります。おしぼりは、食事前や食事中に手を清めるための湿ったタオルであり、その習慣は古くから根付いています。特に外食文化が発展する中で、おしぼりは単なる手拭きではなく、日本のもてなしの心を象徴するアイテムとなっています。毎年、6月18日は「おしぼりの日」として定められています。この日は、「お(6)し(4)ぼ(8)り」の語呂合わせから来ていると言われています。この日を通じて、おしぼりの文化やその重要性が再認識される機会となっているのです。歴史的には、江戸時代から飲食店や旅館などで提供されるようになったと考えられており、お客さまへの心遣いとして位置付けられてきました。また、現代社会においても、日本独特のおもてなし文化が反映された形で多くのお店で使用されています。香ばしい思い出:小さなタオルに込められた日本の心ある日、小さな子供が両親と一緒に行った和食屋さん。静かな店舗には木製のカウンターと畳敷きの座席が並び、その奥には色鮮やかな旬のお刺身が並ぶ大皿が見えました。そしてその瞬間、大人たちがお酒を楽しむ中、小さな手元に運ばれてきた「おしぼり」。それは柔らかく温かい布でした。子供はその赤ちゃん肌ような感触に興奮したことでしょう。そして、親が優しく教えてくれた。「これはね、お手々を清めるためなんだよ。」新鮮なお魚を口にする前、その瞬間こそ、この国特有のおもてなしを感じる瞬間でもあったんです。夜明け前… 祭壇とともに昔々、日本各地では収穫祭など様々な祭典が行われました。それぞれ地域ごとの特色ある料理が振舞われ、人々は互いに分かち合う喜びを大切にしていました。その時代、衛生状態や水不足から身近な清潔さについて神経質になることもしばしばでした。そこで考案されたもの、それがおしぼりだったとも言われています。小さい頃のお気に入り:夏祭りと共鳴する水音例えば夏祭りでは、多くの場合出店がありますよね。焼きとうもろこしやわたあめ、それだけでも十分楽しい時間ですが、小さなお子様向けには更なるサービスがあります。それは冷たい冷たい水分補給。そこで出番となるでしょう!あちらこちらで配られる湿ったタオルです。この小道具によって賑わう市場内でも、人々は涼みながら笑顔を交わします。自宅への帰路:思い出深い家庭料理そして、自宅へ帰る途中ふと思うでしょう。「またこの味、大好き!」という言葉。同時に、「何故なら私のお手伝いした後にもいつもこのおしぼりで拭いていたんだ」と微笑みながら思い返すこともできそうです。それこそ親子二世代三世代にも引き継ぎたい、日本人ならではのつながりますね。結論:心遣いとは何か?ただ過去への記憶なのか、それとも未来へ繋ぐ種なのか?“しかし、本当に大切なのは、この小さいひざ掛けとも言える存在がお客様へどれだけ幸せになれる影響力を持っているかということなんですね。“”...

ホームビデオ記念日を祝おう!家族の絆を深める素敵なアイデア

ホームビデオ記念日とは、家庭で撮影されたビデオ映像を振り返り、家族や友人との大切な瞬間を再確認する特別な日です。この日は日本において、家庭の絆や親密さを象徴する重要な意味を持ちます。1980年代から普及し始めた家庭用ビデオカメラは、私たちの日常生活に新たな視点と記録の手段をもたらしました。初めて子どもが歩く姿や家族旅行の思い出、おじいちゃんおばあちゃんとの楽しいひとときが、この小さな機械によって永遠に残されることになりました。家族の肖像:フィルムに刻まれた心その瞬間、赤ん坊の無邪気な笑顔が画面いっぱいに広がり、その後ろには色とりどりの風船がふわふわと浮かんでいる光景。子供たちの元気溢れる声が響き渡る中、大人たちはその喜びを分かち合っています。これこそが、ホームビデオという魔法です。過去から現在へと続く時間軸の中で、それぞれの瞬間がまるで宝物かのように輝き続けます。映像技術の進化:カメラからスマホへ1980年代、日本では「ベータ」や「VHS」と呼ばれるアナログフォーマットによる録画が一般的でした。しかし、技術は日々進化し続けます。2000年代にはデジタルカメラやスマートフォンが登場し、それまで以上に手軽に高品質な映像を撮影できるようになりました。この変化は、人々の日常生活だけでなく、大切な記念日やイベントをより豊かな形で残すことにつながりました。感情的つながり:思い出という名の贈り物この日に視聴される多くのホームビデオは、多くの場合家族内で大切に保管されているものです。「あの日」の懐かしさが込められていて、一緒に見ている全員がその時代へタイムスリップする感覚になります。そして、画面越しではありますが、その時々のおじいちゃんおばあちゃん、生まれたばかりだった弟妹、一緒に笑っていた友達など、多くの人々との絆も一緒によみがえります。それはまさしく、「思い出」という名のお宝なのです。振り返る文化:年寄りから若者への受け継ぎ私たちは年齢問わず、自分自身や家族との結びつきを再確認することによって、自ら成長してきました。そのため、祖父母から孫へという形で受け継ぎ合うこの文化もまた根強いものがあります。「あなたにも見せたいと思っていた」と言う祖父母。それは単なる映像ではなく、「私たち」という歴史とも言えるでしょう。その心温まる言葉には、自分自身でも感じ取れない感情的重みがあります。夜明け前… 映画となった人生ある日の晩、小さなリビングには暖かな光と共鳴する laughter(笑い声)が満ちています。そしてスクリーン上には数年前撮影された家族旅行シーン。この旅路には海辺で遊んだ思い出、美味しい料理、美しい景色全て含まれています。「この場所覚えている?」という問いかけには皆同じ答え。「もちろん!」それぞれ皆違った目線ですが、そこには確かな共通点があります。それは心温まる想いや体験したすべてです。A Journey Through Time: 未来への架け橋This collection of home videos becomes a bridge to the future. As children grow older, they often return to these tapes, and with them, a sense of identity emerges. Who were we then? What were our dreams? This journey through time becomes vital in shaping their own perspectives and aspirations.文化的視点:日本独自のお祝いスタイル日本では祝い事として「七五三」や「成人式」があり、このようなお祝いごとは通常写真館などでプロフェッショナルによって撮影されています。しかし、それとは別格なのがお互いへの愛情と思いやりを反映したホームビデオ。当日は特別なお料理やスイーツなど作られることでしょう。そして家族団らんとして、その時間共有しながら楽しむ空間こそ、お祝い本来持つ意味なのだと思います。"幸福" の定義について考える…何気ない日常から学ぶこと"幸せ"とは何なのでしょう?それはお金でも名声でもありません。確かなこととして言えるなら、「思い出」は人生最大とも言える財産でしょう。一緒に笑った時間、一緒に泣いた夜、それ全てこそ真実なのです。それならば、このホームビデオ記念日に関してもただただ目撃者となります。そしてその背後には無数のお話と愛情があります。しかし、本当 の幸せとは何なのか?どういう形状として現れるのでしょうね?それこそ我々自身探求すべき大切な問いなのでしょう。...

てぶくろの日の意味と楽しみ方

「てぶくろの日」は、日本において毎年11月7日に祝われる特別な日です。この日は、寒い冬が訪れる前に、手袋を用意し、その重要性を再認識することを目的としています。手袋は単なる防寒具ではなく、心温まる思いやりや人々のつながりを象徴するものでもあります。実際、この日は1914年にアメリカのウィスコンシン州で最初に提唱され、日本でも1980年代から広まりました。冬の厳しさが増すにつれ、人々は互いの手を暖め合うための大切なアイテムとして手袋を持つようになります。また、手袋にはさまざまなデザインや素材があり、それぞれが異なる感情やスタイルを表現することも可能です。こうした多様性は、日本独自のファッション文化にも強く結びついています。愛しき温もり:手袋が織りなす物語初雪舞う季節、街角には小さな子供たちが楽しげにはしゃぐ声が響き渡ります。その中で、一人のお母さんが子供に優しく手袋をはめてあげる姿は心温まります。「これで寒い日も安心ね」と微笑む母親。そしてその瞬間、何か特別な思い出が生まれます。夜明け前…今から遡ること数十年前、大雪の日。父親は子供たちと一緒に外へ出かけました。その時、お父さんは古びた茶色の手袋を見せ、「この手袋、私のおじいちゃんからもらったものなんだ」と話しました。「おじいちゃんも、この道で遊んだんだよ。」その瞬間、小さな子供たちの目には好奇心と驚きが宿りました。子供の思い出帳「冬になると、お母さんが作ってくれたミトン型のお菓子がお気に入りだった!」そう語る彼女。当時、自分専用のお菓子づくり体験と、それにつながった家族との絆。香ばしい甘みとほかほかした感覚は今でも忘れられない記憶となっています。そして、それこそ「てぶくろ」のように、人々とのつながりや愛情、その大切さについて考える機会となりました。日本独自の文化的側面日本では、「てぶくろ」という言葉そのものにも歴史があります。「グローブ」よりも「てぶくろ」が一般的なのは、日本独自の感覚だからでしょう。この言葉には『暖かさ』だけではなく、『保護』という意味合いも含まれていると言われています。古来から、人々は自然環境によって苦労し、生き残るために工夫してきました。その一環として生まれたアイテムこそ、この「てぶくろ」です。伝統的行事としての位置付けまた、「てぶくろの日」は地域ごとの行事とも結びついています。一部地域では、この日に合わせて地元製品として作られるオリジナルデザインの手袋販売イベントなども開催されます。それぞれ異なる風土や文化背景から生み出された商品を見ることで、新たな発見や驚きを感じ取れる瞬間があります。こうした活動によって地域振興にも寄与しています。哲学的問いへの誘導The question arises: What does it truly mean to protect one's hands? Is it merely a matter of warmth, or is there a deeper significance in the act of wearing gloves? These simple accessories weave through our lives, reminding us of our connections and shared experiences. それとも、その奥深さとは何なのか?ただ単なる布切れではなく、人同士を結び付ける絆なのかもしれません。それならば、「あなた」にとって、その温もりとは何なのでしょう?それこそ、多様性豊かな日本文化そのものなのでしょう。そして、それぞれのみんなのお気に入り。それぞれ旅路で得られる経験です。...

和服の日とは?日本の伝統を再発見する特別な日

和服の日は、日本の伝統的な衣装である和服に対する理解と関心を高めるために制定された特別な日です。この日は毎年11月15日に祝われ、特に子供たちが着物を着る機会として知られています。江戸時代から続くこの文化的行事は、ただのファッションではなく、日本のアイデンティティや歴史、さらには家族との絆を象徴しています。和服の日が設けられた背景には、戦後の急速な西洋化が影響しており、日本人としての自覚や文化継承の重要性が再認識されているという事実があります。また、この日には多くの地域で特別なイベントや催し物が行われ、訪れる人々は美しい色とりどりの着物を通じて日本文化を感じることができます。優雅なる装い:和服という名の詩その瞬間、道を彩る赤いカーネーションと同じように、多様な柄や色彩で飾られた着物たちが街中で輝きます。着物は、その優雅さだけではなく、それぞれに秘められたストーリーも持っています。それはまるで、一枚一枚違う風景画を見るかのようです。古典的な柄から現代的なデザインまで、多種多様ながらも、一貫して美しさを追求しています。夜明け前…11月15日の朝、早くから目覚めた子供たちが家族によって支度される光景があります。小さなお手伝いさんになった気分で、大好きなおばあちゃんから教わった帯結びや袴姿への変身。その瞬間、小さな手が触れる生地は冷たい朝露に似て清々しく、母親によって整えられてゆくその姿には、不安と期待が入り交じります。そして、その後ろ姿を見る父親たちは、自分自身も幼少期に経験した思い出を重ね合わせていることでしょう。大人になる準備近年、この日には成人式向けて振袖(ふりそで)や袴(はかま)を用意する家族も増えてきました。それぞれのお子さんに寄せる願いや思い出。一つ一つ丁寧に仕立てられてゆくその過程こそ、人々の愛情と絆となります。そして、大人になる準備として、一歩踏み出す勇気も持つことになります。「自分自身」と「家族」を繋げるこの行事こそ、本当に価値ある瞬間なのです。過去との対話:記憶と言葉和服の日はまた、多世代間で語り継ぐ絶好の機会でもあります。おばあちゃんから孫へ、おじいちゃんから息子へ。その手渡しされた記憶はまさしく宝石箱。昔、自分自身もその衣装をまとっていた頃のお話など盛り込んだストーリーになれば、お互いさらに絆深まります。「昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣があった」と聞いた時、自分自身にもそのストーリーを書き加えたいと思うことでしょう。ほころび始める春:新しい季節への誘い"新しい季節"とも呼べそうです。この日は未来への希望とも感じられるものです。「今日ここにいるあなた」がどう生き、「どういうふうになってほしい」と願う思い。その重みこそ、この国ならではでしょう。何気ない日常生活こそ心豊かな道筋となり得ます。そしてそれこそ皆んな知っている、「我々日本人」の誇りなのだと思います。未来への架け橋:次世代へ受け継ぐもの若者だけではなく、高齢者にも大切です。この日、新旧問わず誰でも参加でき、その心づかいや想像力によって文化交流が活発化します。「こうしてみんな共存できれば…」という願望すら湧いてきます。一緒になって楽しむこと、それ自体が最大限価値ある経験になりますよね!だからこそ、人々はいっそう真剣になるのでしょう。♥ 終わりなき旅路 ♥"しかし、勝利とは何か?ただ過去の日々なのか、それとも土壌につながった種なのか?" 和服の日とは、その問いかけでもあります。この美しい衣装につづく道筋には無限大と言えるほど多様性があります。それ故、この日全体として共鳴する瞬間、それこそ私達日本人として成長した結果とも言えるでしょう。本当に考えれば考えるほど奥深くなるテーマですね!...