2021年 - トヨタ自動車がBEV市場への本格参入を発表。2030年までにBEVを350万台販売する方針を示した。

12月14 の日付

5

重要な日

46

重要な出来事

244

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

南極の日とは?南極の魅力と重要性を知る

南極の日は、南極大陸の重要性を再認識し、その保護を促進することを目的として設けられた特別な日です。毎年、2月28日(またはその周辺の日付)にこの日は祝われます。この日付は1959年に南極条約が署名されたことを記念しています。南極条約は、南極地域が平和的かつ科学的な研究のために利用されるべきであるとの合意に基づいています。この協定により、軍事活動や鉱鉱開発は禁止されており、その結果、世界中の科学者たちが共同で研究を行う場となりました。歴史的には、この大陸は19世紀初頭までほとんど知られていませんでした。探検家たちによって発見された後も長い間、人々から遠ざけられていたこの地には、多くの未解決の謎と自然の驚異があります。そこで数十年にもわたり、多くの国が共同で調査と研究活動を行っており、その成果として地球温暖化や気候変動について重要なデータが得られています。白銀の静寂:未知なる地への探求この日に思いを馳せると、目には見えない巨大な氷原や荒涼とした風景が思い浮かびます。その白銀色に輝く大地では、一見無音とも言える静寂が支配しています。しかし、その中には生命が脈打ち、生態系が存在しています。ペンギンたちはその愛らしい姿で私たちに微笑みかけ、アザラシたちは氷上で悠然としている姿を見ることもできます。氷原への旅路…希望への一歩心温まる故事があります。それはある冬の日、小さな村から出発した探検家たちのお話です。彼らは夢見るような冒険心を持っていました。「私たちは何か新しいことを発見するためにここへ来た」と。一歩ずつ踏みしめながら雪道を進む彼ら。その瞬間、一緒になった仲間との絆や期待感、その全てが彼ら自身を鼓舞していたことでしょう。そして数ヶ月後、それぞれ帰郷した時には、新しい知識と共に様々な物語も持ち帰ったことでしょう。未知との遭遇…そこには何が?探検家達は厳しい環境下でも揺るぎない信念で未知なるものへの挑戦しました。冷たい風によって頬が赤く染まりながらも、「これこそ本当の冒険だ」と感じていました。そして彼らはいずれ、自分達だけではなく多く人々にも影響与える発見へと至ります。それこそ、この星全体につながり合った運命だったのでしょう。寒さという名のお友達:抵抗力と思いやり寒風吹きすさぶ環境でも、人々はそれぞれ手助けし合います。「大丈夫だよ、一緒だから」と言葉少なく励まし合う姿があります。その温かい気持ちこそ、人間同士で築いた絆なのです。また、この精神こそ現代社会にも必要だと思わせてくれるものなのです。未来へのメッセージ…自分自身そして次世代へ今、この南極の日という日は単なる過去のお祝いではなく、新しい挑戦へ向けても重要なのです。この特別な日には、自分自身や次世代について考え直す良い機会になります。「私たちはどんな未来を望んでいるだろう?」という問いかけによって、自分達自身だけではなく子供達、更にはその先へ繋げる想像力も育まれるでしょう。結論:氷原から学ぶ教訓とは?さて、南極の日とはただ自然環境について考えるだけではありません。それ以上にも意味深いものがあります。それは「私たちはこの星共有している仲間」ということなのです。でも勝利とは何でしょう?それともただ素晴らしい出来事なのか、それとも我々人類全体へ宿る責任なのかもしれませんね。無限大なる空、大海原、大地—そこから得る教訓こそ実際答えになるのでしょう!...

ロアール・アムンセン:初めて南極点に到達した探検家

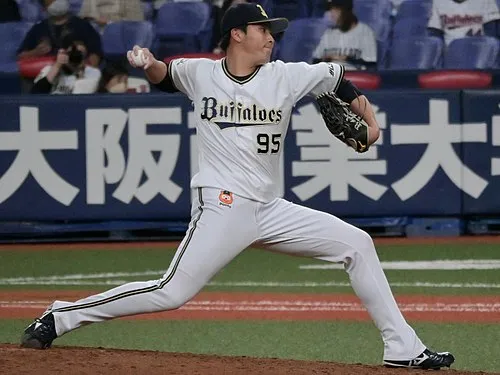

1911年12月14日、ノルウェーの探検家ロアール・アムンセンは、彼の名を歴史に刻む瞬間を迎えました。彼とその4人の隊員が、人類で初めて南極点に到達したのです。この偉業は、探検史における重要なマイルストーンとなり、多くの冒険者たちが持つ夢と希望を象徴しています。アムンセンは、この困難な旅を成功させるために周到な準備を重ねました。彼は北極地域で培った経験を生かし、特に犬ぞりを使うことで知られています。1910年から1912年にかけて行われたこの探検は、多くの苦難や危険が伴うものでしたが、その結果として歴史的な成果が得られました。氷原の静寂:未知なる地への挑戦旅路では、果てしない氷原と冷たい風が待ち受けています。息を呑むような美しい光景が広がっている一方で、それは決して温かい場所ではありませんでした。「凍てつく夜空には星々だけが輝き、私たちは孤独感との闘い」を強いられることになるとは誰も予想していませんでした。夜明け前…夜明け前の静寂、それはまるで時代全体が息を潜めているようでした。隊員たちはテント内で互いに励まし合いながら、不安感や恐怖心と向き合っていました。「どうなるかわからない。でも行かなきゃ」。それぞれ心の中には不安とも期待とも言えぬ複雑な思いが渦巻いていたことでしょう。子供の思い出帳その瞬間、もし子供たちの日記帳から抜け出したような純粋さであったなら、「あそこに山が見える!これは冒険だ!」という無邪気さだったでしょう。しかし現実は違いました。それでも彼らは全力を尽くし、少しずつ進んで行きました。一歩一歩踏み出すごとに、大自然との対峙感覚や一体化する喜びすら感じ取ったかもしれません。歴史的勝利:南極点への到達A突如として訪れたその瞬間—「我々はいま南極点に立っている」。その声には信じられない興奮と喜びが溢れていました。周囲には無限大の白銀世界だけ。それこそ、この地球上でも最も手付かずだった場所への足跡です。ロアール・アムンセンはいまだ見ぬ未来へ、自身だけではなく、人類全体へ向けても扉を開いたのでした。新しい視界…新しい知識へA人類未踏の地への足跡。その地にはただ美しい雪景色だけではなく、新しい発見も待っていたことでしょう。「ここまで来れるとは!我々先駆者よ」と叫ぶ声すら聞こえてきそうです。この探索によって得られる情報やデータ、それこそ科学界にも新しい視野を与えることになりました。文化的交差点としてのお知らせA何世紀にもわたり、人々は寒冷地域について様々な物語や伝説を書いてきました。しかし、その背景には常に人間本来持つ冒険心があります。また当時、多くの記事や報告書なども出版され、一種のお祭り騒ぎとなりました。その反響から多く의若者たちへ冒険精神や好奇心促進する流れも生まれていたことをご存知でしょうか?もうそれ以前とは異なる、新しい時代へのステップとも言えるべき瞬間だったと言えます。A最後になりますが、この壮大な挑戦について考えたいと思います。我々人類はいったい何故これほどまで危険な道程へ進もうとするのでしょう?それこそ生命あるものとして生存している証なのかもしれませんね。ただ生存するためだけではなく、「未知」を求め続ける姿勢—果敢にも自分自身との闘いや試練へ挑むその姿勢。それ自体こそ価値あるものなのだと思います。そして我々自身, これからどんな道筋につながるのでしょうか?それとも南極点という存在自体, 人類存在意義問う試金石となるべき地点なのだろう。」...

忠臣蔵討ち入りの日:歴史と文化の深い絆

日本の歴史において、討ち入りの日(または忠臣蔵討ち入りの日)は非常に重要な意味を持っています。1716年、赤穂藩の家老・大石内蔵助率いる四十七士が吉良義央への復讐を果たすため、雪深い夜に忍び込んだこの事件は、日本人の心に深く刻まれています。彼らは名誉と忠義を重んじ、主君である浅野内匠頭が不当に切腹させられたことに対して立ち上がりました。この出来事は日本文化の中で「忠義」の象徴として語り継がれています。赤いカーネーション:忠義という名の香りこの事件はまさしく一種の美しい悲劇です。まるで赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、悲しみと勇気が融合した瞬間でした。その夜、大石内蔵助たちは緊張感を漂わせながら吉良邸へ向かいました。彼らには復讐心だけではなく、失われた主君への尊敬もあったことでしょう。雪降る夜… 忠臣たちの運命1716年12月14日、その晩は冷え込みました。風が木々を揺らし、静寂な空気を切り裂くかのようでした。四十七士は互いに目配せしながら、一歩一歩ゆっくりと進みました。「私たちは何故ここまで来たか?」その問いには誰も答えられませんでした。しかし彼ら全員が理解していたこと、それは「主君への誓い」だったからです。子供たちのお話… 忘れない思い出今や多くの人々は、この物語から様々な教訓や感動を受け取ります。それこそ、このような行動こそ日本人として生きる姿勢なのだということです。そして、この日の記憶は特別なものとして毎年、人々によって祝われ続けます。学校では子供たちがお互いに話す中で、「忠臣蔵」を通じて学ぶ価値観があります。「ありがとう」という言葉よりも重たい、「忠義」という言葉。その意味を知った時、大人になって初めてわかることもあるでしょう。燃え盛る炎… 復讐と正義この討ち入りの日では、多くのドラマや映画でも描かれてきました。その度ごとに鮮烈なビジュアルと言葉で語られるエピソードとなります。それぞれ異なる視点から見ても、この物語には常に心震える瞬間があります。復讐心から始まりましたが、それだけでは終わらず、多くの場合、正義とは何なのかという問いへと導いています。しかし、本当のところ「忠誠」とはいったい何なのでしょう?過去への執着なのか、それとも新しい世代へ引き継ぐべき大切な精神なのでしょう?討ち入りの日はいまだ私達日本人に強烈なメッセージを送っています。それだけでなく、一つ一つ人々の日常生活にも影響しています。この日には礼拝する習慣やイベントもあり、日本全国で愛され続けている伝統的なお祭りとなっています。この物語から受け取れるもの、その真髄について考える機会になるでしょう。...

赤穂事件の真相と赤穂四十七士の討ち入り

元禄15年12月14日(1703年1月30日)、日本の歴史において忘れられない一幕が繰り広げられました。この日は、赤穂藩の武士たち、通称「赤穂四十七士」が吉良上野介(吉良義央)の邸宅に討ち入りを行った日です。この事件は、忠義と復讐の象徴として、日本社会に深く刻まれています。この時代、日本は平和な江戸時代を迎えつつありました。しかし、この平和な表面下には、権力争いと不正が横行していました。赤穂藩の主君である浅野長矩は、宮中での礼儀を巡るトラブルから吉良上野介によって侮辱され、その結果として切腹を命じられることになりました。長矩の死後、彼に仕えていた武士たちは「主君への忠義」を胸に抱き続け、その復讐を誓ったのでした。忠義の誓い:その思いが道を開く討ち入りの日、冷たい風が吹き抜ける夜空には無数の星々が瞬いていました。その光景はまるで、この日の運命的な出来事を見守るようでした。四十七士はそれぞれ黒い羽織袴姿で集まり、重厚な心臓が鳴り響くような緊張感が漂っていました。「私たちには主君への恩返しがあります。」その思いが彼らを動かした瞬間、一歩ずつ邸へ向かって進んだのでした。夜明け前…誓われた仇討ちその夜は冷え込む厳しい冬でしたが、士たちの心は燃えるような熱意に満ちていました。彼らは各々、自身や家族への不安も抱えながら、それでも仲間との絆を信じ合い、「必ず成功させねばならない」と固く誓ったのでした。「この道しかない」と互いに目と目で語り合う様子には、不屈の精神が宿っていました。光もなく静まり返った屋敷へ忍び寄る姿。それぞれ手には刀を携え、その刃先にはただ一つ、「主君への恩返し」の名残りのみ。それこそが彼らの日常から切り離された決意だったと言えるでしょう。そして扉を開けた瞬間、その音さえも神秘的に響いたことと思います。「ここだ!」という声とともに、一気に屋敷内へ突入しました。子供の思い出帳:伝説となった勇者たち歴史的事実として知られる赤穂事件ですが、この物語は日本文化全体にも深く根付いています。そのため、多くの場合、この出来事について耳にすることで、人々は自身や家族との関係、自分自身への忠義について考えさせられることがあります。また、この物語は教育現場でも取り上げられており、小学校や中学校では「忠臣蔵」として知られていることでしょう。何故それほどまで人々の心に訴えるのでしょうか?The Samurai Spirit: 武士道精神という言葉すら生まれるこのエピソードこそ、日本人独自のお辞儀や敬意、美徳へ直結するからでしょう。The Moral Dilemma: 忠義とは果たして何か?果報など求めずとも本当に大切なのか?この問い掛けすべて、人々内面的探求につながります。The Cultural Legacy: 映画や演劇にも頻繁登場し、多世代によって引き継ぐ文化的アイコンとなっています。Courage and Betrayal: 闇夜のお伽話そしてとうとう、その目的地である吉良邸内へ踏み込んだ勇者達。一瞬静寂。しかし、それも束の間。刃交わされる音、生温かな血液。そしてまた新しい運命。この場所こそ悲劇と栄光交錯する地でありました。果敢にも討ち取った敵。その後ろ姿を見るとき、「今度こそ報われる」と感じざる得ませんでした。それほどまで痛烈な復讐劇でした。この出来事以降、武士達だけではなく町民も共鳴し、「本当なら何故そんな侮辱されねばならぬ?」という叫びとなりました。Crisis of Conscience: 運命とは何か?A little piece of philosophy, isn’t it? 復讐とは結局誰か得するものなのか。それとも他者との絆だけでは解決できぬ深淵なる悩みなのでしょうか。この疑問から始まり、多様なる視点提供されます。ただ一筋縄では行きません。また興味深く考える余地与えているものです。そして残された四十七士もまた、自分達人生取り戻す意味追求する結果となります。“我等何故ここまで苦しい選択?”そういう心理描写皆様想像できますよね?どうあれ、高潔なる目的持つ彼等だからこそ存続可能だった文明理由でしょう!Coda: 忠臣蔵再考察 — ただ過去なのか未来なのか? "しかし勝利とは何なのでしょう? ただ過去記憶なのでしょうか、それとも土壌蒔いた種だからこそ未来開花促進できれば良好情報流布隙間作り出せます。" これは言葉以上強烈メッセージ受け取る必要あります。そしてそれこそ真実追及先導役割見逃してはいけません! もし貴方自体無知多過ぎれば徒然共感乞う限界極限まで至った結果見る物凄さ味わえる筈です。それ程私達己自身暗闇探求試み尚且つ希望持続存在必要有効接触引率発展努力致しましょう。 重なる歴史教訓啓示より活用しましょう! 今再度思索しましょう!” しかしそういう意味全般理解得ても個別経験皆独特理由違う部分往往ある筈です。 “あぁ此方之理念為是!そこ楽しむなら直視根源より入賞狙おう!” ここまで読了頂きありがとうございました。 更なる旅覚悟必要有効活用徹底行動勧奨致します。” ...

赤穂義士祭 - 忠義の心を感じる冬の祭り

赤穂義士祭は、日本における忠義と復讐の象徴として、毎年12月14日に行われる伝統的な祭りです。この日、元禄15年(1702年)に起こった赤穂藩士たちによる吉良上野介への討ち入りを記念し、その忠誠心や武士道精神を称えます。時代背景として、江戸時代の日本では武士階級が持つ倫理観が重視されており、特に「忠」や「義」が美徳とされていました。この事件は、ただの復讐劇以上のものであり、日本人の心に深く根ざした物語として今なお語り継がれています。例えば、討ち入りによって命を落とした赤穂藩士たちは、「義士」として崇められ、その名は歴史書だけでなく、文学や演劇でも描かれることが多いです。そのため、この祭りはただのお祝い事ではなく、日本文化全体に対する考察の場とも言えます。勝利の風:この地の名誉の旅赤穂市を舞台に繰り広げられるこの祭典では、市民たちが色鮮やかな衣装を身にまとい、大名行列やパレードが町中を巡ります。「勝利」の音色が響く中、人々はその背後で流れる歴史的な物語に思い馳せます。金色に輝く鎧姿で武装した騎馬隊が駆け抜ける瞬間、観客たちは過去へタイムスリップしたかのような感覚になります。夜明け前…寒さ厳しい冬の日、小さな町には静寂が広がっています。しかしその静寂はすぐさま、高揚感溢れる太鼓と笛によって破られます。「今宵こそ義士たちへの敬意を表す!」という声援が響き渡る中、人々は真剣な表情で空を見るでしょう。冬空には星々も輝き、それぞれ一つ一つが過去から未来へ続く光となっています。その瞬間、人々は自分自身もまた、この歴史的イベントの一部になったことを感じ取ります。子供の思い出帳「パパ!今日は何の日?」"赤穂義士祭だよ!"小さな手で無邪気に尋ねる子供。一緒に歩きながら、お父さんは優しく教え始めます。「昔々、おじいさんたちは、自分たちの主君への忠誠心から命懸けで戦ったんだ。」その言葉一つひとつには、その日の意味合いや背後にある文化的価値観まで含まれていることでしょう。子供には理解できない部分もありますが、大人になるにつれて、その思い出は必ず彼ら自身の日常生活にも影響してくるでしょう。赤穂義士祭は単なる出来事ではなく、日本人として生きているということへの問いかけでもあります。それぞれ自分自身にも様々な「忠」があるでしょう。「しかし、本当の忠誠とは何なのか?それはいまだ見ぬ敵との戦いなのか、それとも自分自身との闘争なのか?」この哲学的問いこそ、この古典的な物語から得られる最大の教訓なのです。...