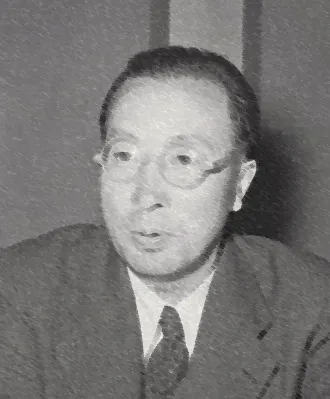

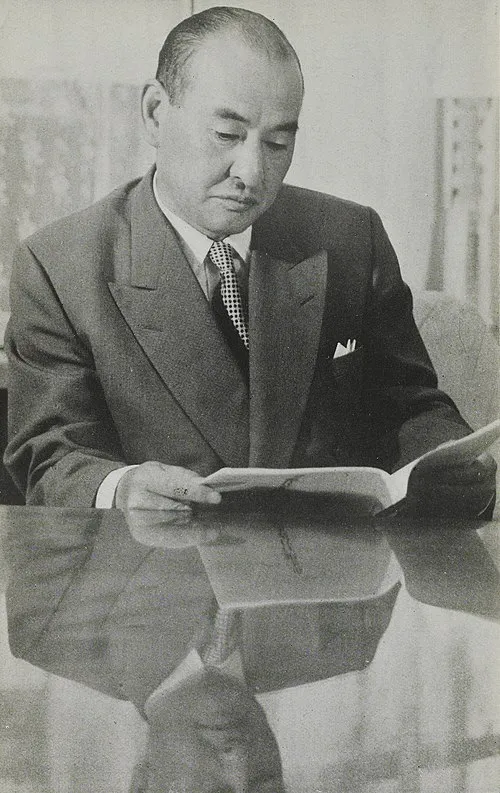

名前: 半田孝淳

役職: 比叡山延暦寺の第256世天台座主

任期開始: 2015年

生年: 1917年

半田孝淳 比叡山延暦寺の第世天台座主

日本の伝統的な仏教界において半田孝淳はその存在感を際立たせていました彼が比叡山延暦寺の第世天台座主に就任したのは年それ以前から彼はこの歴史ある寺院で多くの人に影響を与えていたのです

年彼は京都で生まれました幼少期からその環境は仏教に満ちており早くから宗教に対する興味を抱いていたと伝えられていますしかし彼が求める道がどれほど険しいものであったか想像することすら難しいでしょう

しかしそれにもかかわらず彼は若い頃から比叡山で修行を重ねました多くの修行僧たちと同様に厳しい訓練を受けその精神的な強さを培っていったと言われていますその過程で自己成長だけではなく多くの信者や弟子たちへの教育にも注力していきました

おそらく彼が最も困難だと感じた瞬間は大正時代から続く日本社会全体が変革しつつある中で生き残るためにはどうすればよいかという問いだったでしょう時代背景として日本戦後復興期には新たな思想や文化が流入し多様性が増していましたそれでもなお半田氏は古き良き伝統と現代的価値観との調和を図り続けたようです

そして遂に年多くの期待とともに天台宗の新しいリーダーとして迎え入れられますこの瞬間こそ彼自身も自身のこれまで歩んできた道への評価となり一層責任感を強める結果になったのでしょう

挑戦と功績

着任後半田孝淳はただ伝統を守るだけではなくそれによって新しいアプローチも模索しましたそれにもかかわらず古典的な儀式や教えだけではなく新世代との対話も大切だと認識し始めていたようです例えばインターネットやなど新しいメディア活用への試みでした

この変化への対応には賛否ありました議論の余地はあるものですが多様化する信者層との関係構築には必要不可欠だったのでしょう特に若者層との接点強化は重要視されていましたまた地域社会との連携強化にも取り組みその結果多種多様なイベントなども開催されることとなりました

精神的支柱として

もちろん皮肉なことにそうした試みに反発する声も存在しましたしかしながら半田氏自身がこれまで受け継いできた知恵や哲学こそ新旧融合による調和を生む鍵だったと思われますまた内外問わず人へのインスピレーションとなり得る存在でもあったことでしょう

おそらくそれゆえ 多くの人が頼りになる指導者として仏教界のみならず一般社会でも影響力を持つ人物へ成長した姿を見ることになりましたそしてその姿勢こそ後進へ引き継ぐべき価値観だとも考えます

死去と遺産

年月日半田孝淳は惜しくもこの世を去りますその死去報道には多く悲しみが寄せられる中皮肉なことに比叡山延暦寺では数日間その名誉ある業績や功績について振り返る特別供養祭なども行われましたそして現在でもその教えや実践哲学について語り継ぐ声があります

今日でも 比叡山延暦寺で目指す理想像とは何なのか一人一人考える機会がありますまた等で発信され続けるメッセージから多文化共存時代へどう適応していけるかという課題について悩む必要性がありますその中で我何処へ向かうべきという問い自体について深掘りしていこうとも思います

確かなこと 半田孝淳 の遺産こそ今後何十年先にも尊重され続けているでしょう