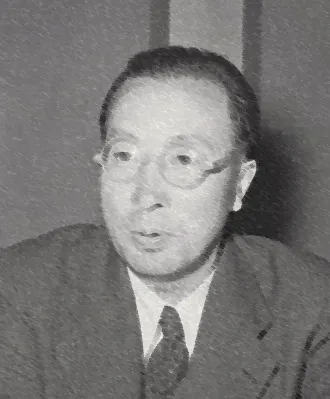

名前: 國重純二

職業: 文学者

所属: 東京大学名誉教授

生年: 1942年

活動期間: 2013年

年 國重純二文学者東京大学名誉教授 年

彼の名は國重純二年静岡で生を受けた彼は文学の世界において独自の道を切り開いた幼少期から文学に魅了され特に詩と小説に心を奪われていったが彼の人生は常に平坦ではなかったそれにもかかわらず持ち前の才能と努力によって東京大学で教授として教鞭を執るまで成長することができた

しかしその道程には多くの苦難が待ち受けていた学生時代には自身が書いた作品への批評や反響から深い挫折感を味わったこともあったというおそらくその経験こそが後に彼の文学観や教育理念を形成する要因となったかもしれない

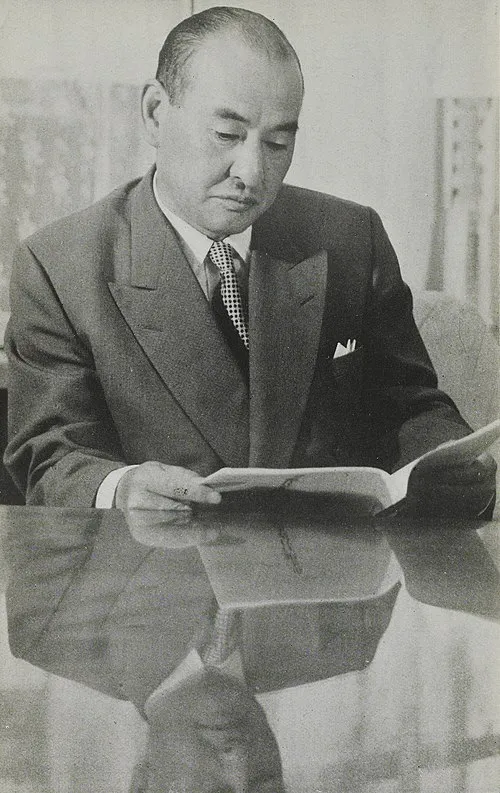

大学教授としてのキャリアが始まると國重は若者たちへの影響力を持つ存在となり多くの学生たちにインスピレーションを与え続けたそれにもかかわらず彼自身もまた学び続ける姿勢を崩さず新しい作家や文学形式との出会いから刺激を受けていた

ある日講義中に言った言葉が印象的だ文学とは人間そのものを見るための窓であるとこの言葉は多くの学生たちだけでなく日本全国で広まり多くの人によって引用されるようになったそしてその影響力は時代を超えて色褪せることなく残り続けている

皮肉なことに国際的な評価とは裏腹に日本国内ではその作品について賛否両論が巻き起こることもあったしかしそれでも彼は自身が大切だと思うテーマについて書き続けその姿勢は多くの作家や研究者たちによって尊敬されたのである

年には東京大学名誉教授として引退したもののその後も執筆活動や講演活動は活発だった最近では現代文学と過去との対話というテーマでシンポジウムにも参加し新しい視点から日本文学について語り合う機会も増えてきているそれでもおそらく若い世代との接点こそが彼自身への最大なる刺激となっていると言えるだろう

また彼の作品には多くの場合自身の日常生活や周囲からインスパイアされた要素が含まれている例えば一篇の日記風エッセイでは静岡出身だからこそ感じられる海と山との調和がテーマになっていたこのような具体的な描写には多く読者がおそらく共感したことでしょうそしてそれこそが國重純二という人物とその作品世界との結びつきを強める要因なのだろう

最晩年まで旺盛な創作活動を展開し続けた國重しかし不意打ちとも言える病魔には勝つことなく年にこの世を去ってしまったその死後もなお日本文学界及び教育界への影響力は失われないどころか一層強まっていると言われている

今でも日本全国各地で開催される国際的な文学フォーラムでは國重純二の名を見る機会が絶えないまた中高生向け授業でもその著作物を教材として使用されるケースも増えてきているこのような状況を見るにつれ議論余地なく国重純二という存在自体が未来へ伝え残すべき文化遺産なのだろうと考えさせられるまた皮肉にも新型コロナウイルスによって社会全体として人との距離感について再考させられて以来人間関係というテーマへの関心すら高まりつつある現代社会これまた他者との対話や共感という視点から見れば國重純二という名はいっそう重要性を増していくだろう