東京気象台の誕生とその意義

年月日東京に新たな風が吹き始めましたそれは当時の日本における気象観測の礎を築くべく設立された東京気象台現在の気象庁ですこの日から始まった観測は農業や交通国民生活に深く関わる天候情報を提供し日本の近代化に寄与しました

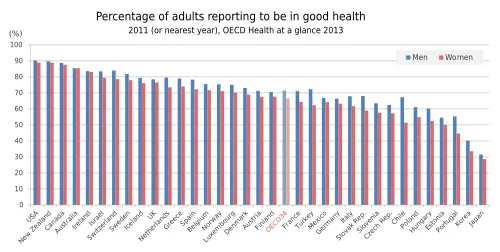

この気象台は世界中で進化を遂げていた科学技術の波に乗り日本でも近代的な気象予報システムが必要であるとの認識が高まりその結果として生まれました当初はアメリカやヨーロッパの技術者たちによって導入された手法が用いられていました特に有名なフランスのメテオロジストたちから学び取った技術が多く活用されましたこれらの技術は日本全体で天候変動を理解し農業や商業活動へも役立つ情報提供につながりました

勝利の風この地の名誉の旅

初夏の日差しが降り注ぐ中新しい挑戦と希望を抱えた人赤いカーネーションが鮮やかに咲き誇る公園で子供たちが無邪気にはしゃぎ回っていましたその背後にはこの国を変えるための日努力する科学者たちがおり一歩ずつ未来へ向かう道筋を描いている様子があります

夜明け前

暗闇から光明への道筋それは決して平坦ではありませんでした最初の日には多くの場合大自然との葛藤もありましたしかしそのような試練こそが人間性と知識への渇望を呼び起こしたと言えるでしょう雨音と雷鳴その合間から聴こえる観測機器によるカチッという音それらすべてがこの新しい時代への期待感を増幅させていました

子供の思い出帳

時は流れ年この年には記念すべき出来事として東京気象台によって正式に気象観測の日が制定されます今この瞬間にもどこかで小さな子供たちが今日は雨だねと母親との会話で楽しむ姿がありますその背景には東京気象台によって記録された数多くのお天気データがありますそれでもと彼らはいつも言いますお日様さえ出れば何でもできるという希望しかしそれだけではなくその影響力は大人たちにも及ぶことになります

具体的には新米農家たちは天候情報を元に作物計画を立てたり大都市では交通網計画なども見直されるようになりましたまた今日は雪になるぞと予告されれば多く人は予定を変更する準備まで整えていたと言いますこのようにして天候という目には見えない存在ですがそれが私たち一人一人の日常生活へ実際的な影響力と重要性とも言えるものとなりました