2030年 - アフリカ、ヨーロッパ、アジアの広い地域で日食が発生。金環日食も観測され、日本では北海道の大部分が中心食帯に入る。詳しくは「2030年6月1日の日食」を参照。

6月1 の日付

46

重要な日

100

重要な出来事

229

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

国際子供の日:子供たちの権利を祝う特別な日

国際子供の日は、毎年6月1日に世界中で祝われる特別な日です。この日は、子供たちの権利や福祉について考え、彼らの幸福を促進するために設けられました。1949年に国際民主婦人連盟によって提唱され、その後1954年に国連がこの日を公式に採用しました。背景には、第二次世界大戦後の混乱や社会的な問題がありました。当時、多くの子供たちが戦争や貧困、虐待によって苦しんでおり、その状況を改善するために声を上げる必要がありました。この日には、多くの国々でさまざまなイベントやキャンペーンが行われます。子供たちへの教育、安全な環境、適切な医療など、その権利が強調される一方で、大人たちも改めて自分たちの責任を考える機会となっています。青空に舞う夢:未来への約束想像してみてください。青空の下で遊ぶ無邪気な笑顔。色とりどりの風船が空高く舞い上がり、それぞれが希望や夢を象徴しています。この日はただのお祝いではなく、未来への約束なのです。その瞬間、人々は「私たちはあなたたちのために何かできる」と心から誓います。歴史的背景:夜明け前…1940年代終わり、多くの国々は戦争によって傷つき疲弊していました。無数の家族が分断され、多くの子供たちは家族を失い、孤独と絶望感に包まれていました。その時代背景から、このような特別な日の制定は極めて重要でした。それは、「未来を担う世代」を守るというメッセージでもありました。現代社会とその影響:希望と不安今日では、この日は多様性やインクルーシブネス(包摂性)についても考える場となっています。しかし、一方では依然として教育不足や貧困、不平等など多くの課題があります。「さあ、大丈夫!」という声とは裏腹に、一部地域では依然として虐待や労働搾取など深刻な問題があります。心温まる思い出帳:小さな手、大きな夢ある小学校では、この日に合わせてイベントを開催します。色鮮やい絵画教室、小さなお話会、大好きなお菓子作り。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ子どもたちですが、一緒になって楽しむことで友情と思いやりも育まれていきます。そしてその瞬間、「私も大きく成長したらこういうことがしたい」と思う気持ち。それこそ、本当に大切なのです。文化的多様性:それぞれ違った光彩日本、中国、西洋諸国など、それぞれ異なる文化的背景があります。一例として、日本では「こどもの日」が5月5日に祝われます。この日は鯉幟(こいぼり)が掲げられ、お祝い事として端午餅(柏餅)が食べられる伝統があります。また、西洋諸国でもクリスマスシーズンには特別なお菓子作りイベントがあります。それぞれ独自のお祝い方ですが、共通して言えることは、「愛情」と「希望」が込められているということです。振り返れば…過去から学ぶこと"歴史は繰り返す" C.S.ルイスは言いました。「私たちは古きを捨て、新しきを得たいと思う」。しかしその反面、過去から学び、それに基づいてより良い未来へ進む努力も必要だと思います。この日の意義には、とても深遠で哲学的意味合いもあります。ただ単なる記念日だけでなく、自分自身との対話でもあるかもしれません。「果たして私は何か貢献できているだろうか?」そう自問することで、新しい価値観にも触れるチャンスになるかもしれません。A New Dawn: 子供達よ、お前達の日だ!"君達こそ、この地球上最高の商品!"そう叫びたい気持ちは誰しも同じでしょう。この日はそんな想いに溢れていて、皆さんそれぞれ心温まる体験談やエピソードを抱えていることでしょう。しかし忘れてはいけない、人々一人ひとりにも役割があります。「今」ここから始まり「未来」に繋げてゆく存在なのです。その温かな手助けとなれるよう努力しましょう!Pondering the Question: 子どもの権利とは?何故それほどまで大切なのか?"彼らには夢を見る自由、生き延びる権利、自分自身になる自由…" The essence of this day challenges us to not only reflect on the past but also envision a future where every child's dreams can soar high, free from the weight of oppression or despair.The journey towards understanding and advocating for children's rights is just beginning, and together, we can pave the way for generations to come...

国際子どもの日と世界各国の子どもの日について

1925年、スイスのジュネーブで開催された「子どもの福祉世界会議」は、歴史的に重要な出来事でした。この会議では、約40カ国が参加し、すべての子供たちの権利と福祉を守るための取り組みが話し合われました。その結果、6月1日が「国際子どもの日」として定められたことは、この日の意義を深める基盤となりました。この日は、全世界の子供たちへの愛情や配慮を再確認する機会として位置づけられています。未来への希望:小さな手がつかむ大きな夢あの日、ジュネーブの青空には希望が満ちていました。参加者たちは熱心に意見を交わし、「すべての子供は幸せに育つ権利を持っている」という理念が語られるたび、その場にいる全員が共鳴しました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったその瞬間は、まさに歴史的な転機だったと言えるでしょう。夜明け前… 子供たちへの新しい約束この会議では、多くの国々から様々な文化や背景を持つ代表者たちが集まりました。それぞれが自国で直面する問題や挑戦について語り、それぞれ異なる視点から解決策を模索しました。まるで星空を見上げるように、多様性から生まれる美しさも感じ取ることのできる瞬間でした。彼らは「私たちは未来への責任を担っている」と言葉を交わしたことでしょう。その後、「世界子どもの日」として11月20日も制定されます。これは1948年に国連によって設けられ、児童権利条約採択の日でもあります。しかし、この日は各国によって認識され方も異なるため、一概には言えません。例えば、日本では端午の節句として知られる5月5日に祝われています。このように文化的背景や伝統によって様々です。散歩道:それぞれの日付に込められた想い日本では昔から端午の節句には鯉幟(こいばた)を立てたり、お餅や粽(ちまき)など特別な食事がお祝いとして用意されます。そして、それは単なるお祭りではなく、「男児」の成長と健康への願いでもあります。一方アメリカやイギリスなどでは特定の日付は設けられておらず、それぞれ家庭で独自のお祝い方があります。それでも、その心根には「愛情」が脈々と流れていることには変わりありません。母親達の日記:思い出との対話"今日はまた新しいことを学んだ" と母親達は微笑みながら語ります。「私自身もまだまだ成長中だわ」そう、自分自身も振り返れば、多くの挑戦や苦労こそ強く支え合う基盤になったと思うでしょう。その中で少しずつ、自分自身だけでなく周囲にも目配りできるようになってきました。そして、その感謝こそ次世代へ受け継ぐべき宝物なのです。思春期:夢見る背中と同じように…Cultural nuances are important to understand how different countries celebrate their children's rights. In many places, the day is an opportunity for communities to come together and advocate for children’s rights and welfare. In some regions, like in Turkey, special events may take place to honor children, fostering a sense of unity and purpose within the community.The essence of childhood: A fleeting moment of innocenceThe laughter of children echoes through the air, a melody that transcends borders and languages...

電波の日とは?日本における意義と祝典

毎年、4月の第3土曜日に日本で祝われる「電波の日」は、無線通信技術の発展とその社会への影響を振り返る特別な日です。この日は、1946年に日本初の無線放送が行われたことを記念して制定されました。日本のメディアや通信産業は、この歴史的な出来事から大きく変革し、多くの国民に情報を提供する手段として成長しました。電波という見えない力は、我々の日常生活に不可欠なものであり、その進化は日本社会にも深い影響を及ぼしています。音波が奏でる交響曲:無限なる通信の旅電波は我々の日常生活で当たり前になっている存在ですが、その背後には多くの技術的挑戦や成功が隠されています。最初に日本で行われた無線放送は、人々が共通した体験を持つための画期的な手段となりました。それまで孤立していた地域も、電波によって繋がれ、一緒に時事問題について考える場が生まれました。夜明け前…新しい時代の幕開け思い返せば1946年、その年、日本は戦後復興へ向かう過程にありました。都市と田舎、そして人々同士も孤立しつつある中、初めて流れるラジオから発せられる音声は、新しい希望を与える光となったことでしょう。「皆さん、お聞きください!」という声は、小さな部屋や広い農場にも届きました。そしてそこには、人々が共感し合うためのお知らせやエンターテイメントが詰まっていました。子供たちへの贈り物:情報と遊び心電波の日には、多くの場合学校などでもイベントやワークショップが開催されます。その中では子供たちがラジオ制作や番組制作について学ぶ機会があります。それによって、「自分たちでも何か発信できる」という自信を育むことにも繋がります。このような教育活動こそ、次世代へ向けて知識と思い出を引き継ぐ重要な要素なのです。科学者たちの夢:未来への挑戦また、この日は科学者やエンジニアだけでなく一般市民にも楽しみながら参加できるイベントでもあります。様々な展示ブースでは、新しい無線技術や実験装置を見ることができます。その瞬間、人々は目を輝かせ、自分たちも未来に貢献できる一員だという認識を強めます。これこそ、日本社会全体として協力し合う力なのです。古き良き時代…そして未来へ続く道昔ながらのアナログラジオと最新式デジタルデバイス。そのどちらも我々の日常生活には欠かせないものです。しかし、それぞれ異なる役割があります。古典的なラジオでは心温まるストーリーや情報交換があります。一方でデジタルメディアではリアルタイムで更新され続けるニュースがあります。このように、それぞれ特色ある通信方法によって我々は結ばれていると言えるでしょう。歴史から学ぶ:コミュニケーションとは何か?"私達は孤独ではない""風景はいずれ変わってしまう""だとしても心と思い出だけは永遠だ"この言葉たちは今でも多く聞かれるものです。それこそ、この「電波の日」が持つ深い意味だからこそ、人との繋がり、本当のお知らせとは何なのか、自問自答する機会ともなるのでしょう。私達人間同士だけでなく、多種多様な文化背景と価値観から来ている人達との交流という側面にも目を向けたいところですね。それこそ実際、西洋文化との接触など新しい可能性への道筋とも言えるでしょう。「しかし、この瞬間、本当に満足している?」それこそ哲学的とも思わせます。ただ私達人間同士だけではなく自然界とも対話する必要性があります。この日だったり一年中通じて想像する力・感じるチャンスになれば良いですね。」The Spirit of Connection: 輪廻する絆(おわり) The celebration of "Electric Wave Day" isn’t just about remembering the past; it's also a deep reflection on what connection means in an ever-evolving world. As we look toward the future, with technology weaving its complex web across the globe, we must ask ourselves—what is the essence of communication? Is it merely the act of transmitting information, or is it a bridge that connects hearts and minds?...

電波三法がもたらした日本の電波産業の発展

1950年6月1日に施行された電波三法は、日本における放送と通信の基盤を築く重要な出来事でした。この法律は、無線通信、放送、及びその周辺技術の整備を促進することを目的としており、当時の日本社会にとって非常に必要なものでした。戦後復興の真っ只中であった日本は、情報伝達手段の整備が求められており、それに応じた適切な法整備が不可欠でした。この法律によって、日本国内で無線通信や放送が適切に行われるための枠組みが確立されました。特に、テレビやラジオなどのメディアが急速に普及し始めた時期であり、多くの国民が新しい情報や娯楽を享受することができるようになりました。これにより、市民生活は一変し、人々の日常生活には新しい風景と共鳴する音色が加わったのです。空間を彩る波:時代を超える電波まるで歌声が空気中を漂うように、電波三法によって形成された新しいメディア環境は、人々の日常生活へさまざまな影響を与えました。その瞬間、多くの家庭で初めてテレビ画面から流れる映像を見ることになり、その光景は家族団欒という新たな文化とも結びつきました。例えば、多くの場合、家族全員が集まり、「いま、この瞬間」を共有するという特別な体験を通じて、新たなコミュニケーションツールとして機能しました。このような状況下では、「一緒に見る」という行為自体が強い絆となり得ます。そして、その絆は後世にも受け継がれていくことでしょう。時代背景:夜明け前…戦後日本では、大きな変革期でした。1945年以降、日本は平和的かつ民主的な国家へと変貌していく過程で、新しい価値観や思想も芽生えていました。それまで抑圧されていた情報へのアクセスも増え、人々は自身の考えや感情を表現し始めました。その背後には、この電波三法によって確立されたメディア環境があります。この頃、日本全国各地では「自由」という言葉が浸透し始め、市民一人ひとりの日常生活にも大きな影響力を持つようになりました。それまで耳慣れない言葉だった「ニュース」や「エンターテイメント」が、人々の日常会話にも登場するようになります。「今日のお天気」と同様、「今夜放送される番組」は非常に関心を引く話題となったわけです。子供たちへの遺産:未来への架け橋また、この法律によって育まれたメディア環境は次世代へも影響を与え続けます。当時幼かった子供たちは、自ら体験した文化現象として、一緒に見たり聞いたりした記憶から、大人になるにつれ深い思い出として胸いっぱい抱えることになります。そしてそれこそ、多くの場合「未来」に向かう架け橋となります。子どもの頃見たドラマや番組、自分自身で感じ取った出来事こそ、その後生きていく上で役立つ教訓となります。伝説的瞬間:空想から現実へ1951年、その反響として制定されたこの法律のおかげで、「テレビ」は単なる箱ではなく、「夢」を運ぶ道具となりました。この年には数多くのお茶目なお笑いや心温まるドラマなど、多様性豊かな番組も放映されていました。その結果、日本全国どこでも同じ時間帯には同じ話題について語り合うというユニークなお祭り状態になる場面すらありました。一家団欒、おしゃべり、お互いへの理解—それこそ、この新しい文化風潮によって生み出された名誉ある成果だと言えるでしょう。記憶と思考: 未来を見る瞳私たち皆には過去があります。しかし、それとは何でしょうか?ただ消えてしまうものなのか、それとも何か大切なお土産なのでしょうか?でも、一歩踏み出せば必ず目指すべき未来があります。この転換期こそ私たちそれぞれから生じる可能性なのです——そしてそれこそ、新しいメディアテクノロジーとの調和なのです!...

マダラカデー:ケニアの文化と伝統を祝う祭り

マダラカデーは、毎年6月1日にケニアで祝われる重要な国民的休日です。この日は、1963年にケニアが英国から独立したことを記念しています。初めての独立記念日であるこの日は、国内外の歴史的な意義を持ち、その後の政治的・社会的変革への道筋をつけた瞬間でもありました。特に、この日が持つ意味は、国民全体の団結と自尊心を象徴しており、未来への希望として語り継がれています。勝利の風:この地の名誉の旅マダラカデーという言葉には、「自由」の意味が含まれており、多くの人々にとっては解放感と誇りを感じさせる響きがあります。その歴史的背景には、多くの勇敢な戦士たちや思想家たちが存在し、自らの命を賭けて国土を守った故事があります。例えば、「キクユ族」のリーダーたちは、イギリス植民地支配に対抗し、不屈な精神で抵抗しました。その彼らのおかげで、私たちは今、この美しい土地で自由に暮らすことができるわけです。夜明け前…独立前夜、多くの人々は不安と期待で心躍らせていました。赤い夕焼け空が広がる中、人々は静かに集まり、自分たちの日々や未来について語り合いました。暗闇に覆われた時代から抜け出そうとしている彼らには、それまでとは違う光景が待っているという確信があったことでしょう。しかし、その道程は決して平坦ではなく、多くの障害物と困難が待ち受けていました。子供の思い出帳現在、子供たちは学校や地域社会でマダラカデーのお祝い行事に参加します。伝統音楽や踊り、美味しい料理など多様な文化イベントがおこなわれ、この日は家族全員がお祝いする機会となっています。また、この行事では若者たちも参加し、自国への愛情と誇りを新しくする瞬間でもあります。「赤いカーネーション」の香り漂う会場では、大人も子どもも手拍子したり笑顔になったりしながら、一緒に楽しむ光景を見ることができます。そして伝承される教訓マダラカデーでは、「私たちは一つ」というメッセージも強調されます。この日、お互いへの感謝や尊敬によって結びついたコミュニティ意識は、生まれ育った土地への愛情ともリンクしています。このイベントを通じて人々は、自身だけでなく他者との絆も大切だという教訓を再確認します。それこそが、本来求められる真実なのかもしれません。未来への約束:自由とは何か?しかし、この特別な日に問い直すべきなのは「自由とは何か?」です。それぞれ異なる形で体験した「自由」ですが、それぞれにその定義があります。一方では物理的な解放、一方では精神的・文化的アイデンティティとの融合と言えます。そしてこれこそ、過去から学んだ知恵として次世代へ受け継ぐべきテーマでもあります。「勝利」と「自由」はただそこに存在するものではなく、人々によって築かれるものだからです。結論:人生とは旅路、人との関わりそのもの"そして、本当に大切なのは何でしょう?ただ過ぎ去った出来事だけなのか、それとも新しい芽生えになる可能性なのでしょう?”そんな問いかけを思いつつ、美しい自然環境と多様性あふれる文化遺産など、日本だけじゃない美しい世界中全てを見ることのできるチャンスについて考える必要があります。我々自身もまた、そのプロセスへ参加しているからです。...

1963年の自治権獲得とその歴史的意義

1963年、私たちが見つめるその日、ある国の歴史に刻まれた重要な瞬間があります。それは、独立を求める人々の勇気と希望が結実した自治権の獲得という出来事です。この年、日本では歴史的な出来事や文化的な変化が訪れましたが、アフリカ大陸ではさらに深い物語が紡がれていました。特に、その中でも際立った存在感を持っていた国、それはケニアです。ケニアは長い間、イギリスによる植民地支配に苦しんでいました。土地を奪われ、人々の生活は脅かされていました。しかし、時代は変わりつつありました。数十年にわたって続いた闘争と抵抗運動の末、この国は遂に自治権を手に入れることになったのです。その瞬間、人々の心には自由への期待と喜びが満ち溢れました。勝利の風:この地の名誉の旅想像してみてください。当時、多くの人々が集まり、その場には歓声や拍手、大地から響く足音でいっぱいでした。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合って、その場を包み込んでいたことでしょう。それぞれ異なるバックグラウンドや信念を持つ人々ですが、一つだけ共通しているもの、それは「自由」という渇望でした。戦争や抗議活動、多くの日々に渡る犠牲。そしてようやく迎えたその日。彼らはいま、自ら選び取った未来へ向けて歩き出そうとしている。空には青空、高く舞う鳥たち。それぞれが思う「勝利」の定義とは何だったのでしょう?夜明け前…しかし、この喜びには影も潜んでいました。今まで当たり前だと思われてきたもの、例えば土地や権利、自分自身について考える時間もありませんでした。「本当にこの先どうなるんだろう?」という不安もあったでしょう。でも、一歩踏み出すことで、新しい時代への道筋が開かれていたことも事実です。「私たちは一緒だ」という声。それこそ、この日迎え入れるべき精神だったかもしれません。子供の思い出帳これら全ての日々を振り返れば、それは単なる出来事ではなく、一人ひとりが抱いていた夢そのものでもありました。その後、この国家は1963年12月12日に正式にイギリスから独立し、新しい政権下で自ら操縦する船となりました。しかし、その過程には数多く課題もあったでしょう。一体どんな歴史的背景から現在へ繋げられる物語になるのでしょうか?ただ響き渡る言葉:"私たちはこれから何度でも立ち上げます"The reality of independence was not without challenges. The journey that began on that day would require perseverance and unity, yet also a deep reflection on what it truly meant to govern oneself. The echoes of those first celebrations still resonate in the hearts of many today, serving as a reminder of the sacrifices made and the hopes forged in the fires of resistance.📈 結論:哲学的問い 'しかし、本当の自由とは何なのか?それともただ過去から受け継ぐ幻想なのだろうか?' これは、一見シンプルな問いですが、答えを求め続ける限り、人々はいずれ再び道筋を探す旅へと進むのでしょう。そして次世代へ、この壮大な物語を伝える責任があります。そのためにも忘れてはいけない—自由への情熱こそ、この先どんな試練にも打ち勝つ力になるでしょう。...

兵庫県の善意の日:思いやりを育む地域イベント

「善意の日」は、日本の兵庫県で特に重視される日であり、地域社会の絆を深め、人々が助け合う精神を育むことを目的としています。この日は、近年の災害や困難な状況に直面した時期において、助け合いの大切さが再認識されたことから始まりました。兵庫県は、1995年の阪神淡路大震災という歴史的な出来事を経て、その後も地域復興や防災活動に力を入れてきた土地です。善意の日は、このような背景から生まれたものであり、地域住民が集い、支え合う姿勢を表現する機会となっています。友愛の温もり:小さな光から大きな炎へ朝日が昇るとともに、小鳥たちが囀り始める。善意の日には、そんな穏やかな光景が広がります。「今日は何か特別なことをしよう」と、多くの人々が目覚めます。赤いカーネーションの鋭い香りとともに、人々は手作りのお菓子やお弁当を持ち寄ります。そして、その瞬間、一緒に過ごすことで互いへの感謝の気持ちや思いやりがあふれ出す。子供たちは遊びながら、大人たちは会話を楽しむ。その中には「もし誰か困っていたら、私たちも手助けするよ」というメッセージがあります。夜明け前…ひとつになる瞬間この日には多くの場合、自主的にボランティア活動や街頭募金なども行われます。それぞれが自分のできる範囲で参加し、「自分は何か役立てないだろうか」と考え始めます。そして、「私はここにいるよ」という気持ちで集まった仲間同士で、新しい友情や信頼関係も築かれることでしょう。このような雰囲気はまさしく一つになった瞬間でもあります。子供の思い出帳:未来への希望善意の日では、地域社会だけでなく次世代への教育にも力点が置かれています。学校などでは「ありがとうカード」作成イベントなども行われ、その中には感謝の気持ちを書き記す時間があります。「あなたのおかげで笑顔になった」「ありがとう」という言葉は、小さなお子さんから大人まで共通して交わされます。その光景を見ると、この日の意味とその重要性が心から伝わります。歴史的背景:震災とその教訓1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災。この未曾有の惨事によって多くの命が失われただけではなく、それまで当たり前だった日常生活が一変しました。しかし、この悲劇から立ち上げられたコミュニティ精神こそ、「善意」の根源となりました。当時、多くのボランティアや支援者によって救援活動がおこなわれ、人々がお互い助け合う姿勢は、日本全体にも良い影響を与える結果となりました。そして、その経験こそ現在につながっています。赤色布伝説:古き良き習慣"昔は嵐前には赤色布"This legend speaks of how red cloth was hung at doors to ward off evil spirits and invite good fortune. This ancient practice serves as a reminder that our ancestors understood the importance of unity and support, creating symbols that transcended time. It is reminiscent of how today’s residents come together for a common purpose, continuing the legacy of goodwill.This tradition, though it may seem distant now, symbolizes hope and renewal, just like how people band together during challenges faced today...

善意銀行の設立1周年記念 – 地域を支える金融機関の役割

1964年6月1日、兵庫県において善意銀行が設立されてからの一年を記念して、この日は特別な意味を持ちます。この善意銀行は地域社会における相互扶助の精神を象徴しており、当時の日本が経済成長を遂げる中で、市民同士の助け合いがどれほど重要かを再確認する機会となりました。1960年代、日本は高度経済成長期に突入し、人々の生活は急速に変化していました。この時期、社会的なつながりやコミュニティ意識が薄れつつあることへの警鐘とも受け取られていたため、善意銀行という新たな試みは大いに注目されたのです。人々を結ぶ糸:善意銀行誕生秘話この善意銀行は、当初から地域住民同士が協力しあう仕組みとしてスタートしました。兵庫県内には多くの支店が展開され、各地で小規模な資金援助や無利子融資などを行ってきました。その背景には、「共助」の精神があります。「赤いカーネーションの鋭い香り」が漂う市街地では、多くの人々が温かい笑顔で集まりました。そして、その場所では「この地域には私たちしかいない」という心強さも感じられました。また、この善意銀行設立への動きは戦後復興期にも関連しています。終戦後、多くの人々が困難な状況に置かれていました。そんな中で相互扶助による支え合いこそ、新しい時代への扉だと信じられていたのでしょう。それゆえ、この取り組みには深い歴史的意味合いも込められていたと言えるでしょう。夜明け前…過去との対話時折思い起こされる、昭和39年当時、日本国内では何気ない日常風景でも、「明日どうなるかわからない」という不安感と希望との間で揺れ動いていました。このような情勢下、人々は「どうすればより良く生きてゆけるか?」という問いについて真剣に考えていました。それこそがこの善意銀行設立につながった一因なのです。その瞬間、多くの家族や友人たちが集まり、賑わっている様子だったことでしょう。「さて、お金だけじゃなくて、人と人との絆も大切だ」と口々に語り合う姿が目撃されたことでしょう。その姿勢こそまさしく、本当に大切なのは物質的富ではなく、人間関係であることを示唆しています。子供たちのおもちゃ箱:未来への希望今でも記憶に残る光景があります。当時、小さな子供たちは色とりどりのおもちゃ箱を見る度、「大きくなったら何になろう」と夢見る姿勢。そして、大人たちはその背中を見守ります。「私もあんな風になれるかな?」という願望。それぞれ異なる視点から未来へ想像する力、それこそ新しい試みとして現れた善意銀行でした。実際、このような考え方や取り組みは日本全国へ広まり、自分自身だけでなく他者との関係性にも目を向けさせる契機となりました。次世代へ続く思いやりとは、一体どんな形なのでしょうか?それぞれ異なる家庭環境や価値観にも関わらず共通する部分、それこそ「共感」なのです。余韻残す思考:文化的背景昔は嵐前によって赤布—伝統行事としてドアに掛けたりした習慣がありますよね?これによって、不安定な状況下でも安心感や希望を持とうとした証拠です。そのためにも、自分自身だけではなく周囲とも積極的につながろうとする働きかけが重要視されたのでしょう。この文化的バックグラウンド、その奥深さがおそらく、日本全体へ広まった理由でしょう。そして今でも、新しい施策やアイデアへ結び付いています。哲学的探求:共助とは何か?"しかし、本当に『共助』とは何なのでしょう?単なる言葉以上でしょうか、それとも私たちの日常生活そのものなのでしょう?”This narrative emphasizes how the foundation of mutual aid and cooperation established through the Goodwill Bank has shaped not only local communities but also inspired a nationwide ethos of compassion. The establishment of this bank serves as a reminder that even in the most challenging times, human connection and understanding can pave the way for brighter futures....

ねじの日とは?日本での意味と重要性

日本では、毎年9月9日が「ねじの日」として祝われています。この日は、ねじの重要性を再認識し、その技術や産業に対する感謝を示すために設けられました。特に、建築や機械製造など、多くの産業分野で活躍するねじは、私たちの生活を支える欠かせない要素です。この日が制定された背景には、日本のねじ工業の発展と、それに伴う技術革新があります。実は、この日は「九(く)」「九(く)」という音が、「ネジ」を意味する言葉と響き合うことから選ばれました。日本国内では、古くから「九」は幸運をもたらす数字とされており、その象徴的な意味合いも強調されています。また、日本には世界有数の精密な技術力を誇る製造業があり、その中でねじは多様な形状・サイズで使われています。例えば、自動車産業や家電製品にも欠かせない存在です。勝利の風:この地の名誉の旅その瞬間、誰もが息を呑んだ。目を見張るような美しい工場群が夕焼けに照らされて輝き、人々はその光景に心打たれる。青空とのコントラストが目立つ中、ねじ製造という地道な作業によって築かれた日本経済の繁栄。その影には、多くの職人たちの日々奮闘する姿があります。昔から、日本では細部へのこだわりが美徳とされてきました。その精神は、「ものづくり」の文化として受け継がれ、多くの場合、一つ一つ手作りで仕上げることによって高品質な製品へと昇華させます。このような文化的背景のおかげで、日本国民は誇り高いものづくり精神を持ち続けているのでしょう。夜明け前…朝靄(あさもや)の中、工場では静かな音楽とも言える「カチカチ」という音。それはまるで時計仕掛けのおもちゃが動いているようです。そして、その背後には何世代にもわたって受け継がれてきた技能があります。一釘一釘丁寧に打ち込まれることで、物語は少しずつ形になっていきます。職人同士がお互い手伝い合う光景には、人間関係や信頼関係も深まります。また、この日のイベントとして行われる各種セミナーやワークショップでは、新しい技術や知識だけでなく、過去から未来へ続く伝統について学ぶ機会でもあります。参加者同士がお互いにアイデアを出し合ったり、新しい発見につながったりすることもあります。このようにして、日本全国で「ねじの日」を通して人々がお互いにつながります。子供の思い出帳"お父さん!これ何?""それはネジだよ。これ無かったら、お家崩れちゃうよ""えー、本当?" "もちろん!ほら、お父さんのお仕事でも使うし、自転車にも大事なんだ"Boys and girls often watch their fathers or mothers working, with an awe that can't be expressed in words. They witness the importance of every small component like the screw, and it becomes a part of their childhood memories. The smell of fresh metal, the sight of shiny screws lined up neatly—these experiences become etched into their hearts.The significance of screws in our livesScrews may seem small, but they hold together our world in many ways...

ねじの日の由来とその重要性

1976年(昭和51年)に制定されたねじ商工連盟は、日本における工業標準化の進展と、それに伴う製品品質の向上を象徴する重要な出来事です。この連盟は、産業界での共通基準を設けることによって、製品の互換性や信頼性を高める役割を果たしています。特に1949年(昭和24年)6月1日に公布された工業標準化法(現在は産業標準化法)は、JIS規格という国家基準が確立される土台となり、その後日本のものづくり文化に深く根付いていきました。勝利の風:この地の名誉の旅新しい時代が到来した。その瞬間、製造業者たちは、自らが生み出す商品が一つひとつ国際的な舞台で評価されることを夢見ていた。ねじ商工連盟は、その夢への架け橋として存在し続けている。何世代にもわたり伝承されてきた匠の技。それはまさに、日本人ならではとも言える精神そのものだ。夜明け前…1949年、戦後復興期に突入し、多くの企業が新しいスタートを切ろうとしていた。その背景には、高度経済成長期へと向かう日本経済全体への期待感があった。そして、この流れと共に生まれた「工業標準化法」は、日本国内で様々な分野において標準的な製品規格を定めることとなった。「これまでばらばらだった基準が、一つになる」と皆が思ったことでしょう。子供の思い出帳当時、小さかった私も覚えている。父親が仕事から帰ってくる際には必ず「今日は良いねじができた」と嬉しそうに話していた。その表情には、自信と誇りだけでなく、仲間との絆も感じ取れた。技術者たちによって生み出された精密な部品達。それこそが我々の日常生活を支えているという意識。ねじ商工連盟は、このような技術者やメーカー同士の結束力を強めるためにも設立されました。彼らは市場競争だけではなく、お互い協力し合うことでより高い品質の商品を提供するという使命感で結びついています。この流れこそ、日本独自とも言える文化的背景と言えるでしょう。鉄道レールから航空機まで:国民生活との関わりS型ねじやユニファイネジなど、多種多様な規格実際、日本国内では様々な形状やサイズ・用途によって数多くの商品群があります。それぞれ異なる用途で使用されており、それぞれ独自の日常生活との繋がりがあります。「安全」が求められる鉄道レールから、「軽量」かつ「耐久性」が必要不可欠な航空機部品まで、その範囲は広大です。地域社会への貢献:安定した発展へ向かってNo.1メーカーとして知られる企業だけではなく、中小企業もまたこのネットワーク内で力強く活動しています。このようにして、多種多様ないわゆる“モノ”作り文化—特有とは言えないそれ—へ寄与してきました。そして、この取り組みこそ、社会全体への良好な影響につながっています。(未来) 希望するビジョン…次世代へ引き継ぐ責任感 "未来" とはまだ見ぬ領域。しかしそこには希望があります。次世代へ引き継ぐべき責任感。また、「持続可能」なる開発目指す方針など、新しい視点から取り組む姿勢も求められているでしょう。「持続可能」であるためには何よりも先進的且つ安全・安心できる『産業基盤』形成不可欠です。その中でもこの#NITTY (ネジ屋) フォーラム等、新しい試みなども見逃せません!私達自身でも無理せず参加して行こうと思います!それこそ未来創造への第一歩だと思っています!行動あるのみですね!! そしてその時、「我々」の伝承された知恵 商品構成 次第生成されます。。。 [今後] 終わり無き挑戦: なぜそれでも挑む? "どんな試練にも立ち向かう" それこそ心意気だろう。しかし成功とは何なのか?ただ単なる偶然なのか?それとも歴史的背景を見ることで見えてくる真実なのだろう?」我々自身考え続けたい点だから…。最後には「勝利」を掴み取れるよう願っています!!! ” ただ単なる過去…メモリーだけなのか?”より大切さ強調した “土(=地面) に蒔いた種-未知数含んだ宝藏ですね!!” 将来的展望出来れば幸せです✨頑張ろっと💪🏽 ...

人権擁護委員の日:日本における人権の重要性を考える

日本における「人権擁護委員の日」は、毎年6月4日に制定されています。この日は、社会全体で人権の重要性を再確認し、人権擁護活動の意義を広めることを目的としています。1949年に国連が採択した「世界人権宣言」を背景に、各国がそれぞれの日を定めている中で、日本もこの流れに乗り、人々の基本的な自由と権利を保障するために、特別な日として設けました。この日が持つ意味は非常に深く、日本国内外での人権問題への意識向上につながります。過去には、多くの歴史的背景が影響しており、特に第二次世界大戦後、日本は平和主義とともに基本的人権を重視する新しい国家像へと舵を切りました。このような流れから、「人権擁護委員」という存在はますます重要になっていったと言えるでしょう。青空の下で:未来への希望の光日が昇り、青空が広がるその瞬間、人々は声高らかに「私たちには平等な価値があります」と宣言します。その瞬間、この地では多様性や共生というテーマが心で感じられるようになります。記念日として設けられたこの日は、一見ただの日常ですが、その背後には多くの努力と希望があります。特に日本では、自分たちだけではなく他者との関係性も大切だという教えがあります。「和」の精神です。地域ごとの伝統や文化も豊かで、それぞれの違いこそが私たちのお互いを理解し合う糧になるでしょう。それゆえ、人権擁護委員の日は一つ一つ異なる価値観や考え方への理解と尊重も促進します。夜明け前…新しい時代への扉昭和から平成へ、そして令和へ。時代は常に移ろいゆく中で、それぞれ何かしら変化してきました。しかし、その根底には常によい未来への願望があります。「夜明け前」と聞けば、不安や恐怖なども想像されます。しかし、新しい朝日の光を見ることで希望や期待感も膨らみます。この日はまさしくそんな未来への扉となることでしょう。実際、多くの団体やコミュニティーが、この日を機会としてイベントや講演会など様々な活動を行っています。そして、その場では地域住民だけではなく様々なバックグラウンドから来た参加者がお互い交流し合います。その声ひとつひとつは、一滴一滴雨水となり、大きな川へ流れて行くようです。その流れこそが、人権意識啓発という名の大河なのです。子供の思い出帳:未来世代への約束「あなたにもできること」がそこにはある子供たちよ、目を閉じて想像してみてほしい。もし自分自身がおかれている環境とは違うところから来たなら…どんな気持ちになるだろう?誰もその存在すら知らない状況。一度、自分自身になって考えてみてほしい。その時初めて思うかもしれない、「私はここにも居場所あるよ」って。This day is not just about awareness; it’s about making a commitment to the future generations. Children are the torchbearers of tomorrow, and when they learn about human rights from an early age, they can create a world that respects and upholds dignity for all."枯葉舞う秋風:" 終わりとは始まりでもある人生とは学び続ける旅です。この日に集まった思いや声、それぞれ込められている思索。それ自体、大切なお土産となります。そしてその種は土壌となった社会によって育まれることでしょう。ただ待っていてはいけません。一歩踏み出す勇気こそ、「枯葉舞う秋風」の中でも生き残ります。"それでも立ち上げ!" 彼方へ続いて行こう"そして最後には…" A question lingers as we ponder on this day of significance: "What does it mean to truly uphold human rights?" The answer may not be simple, but it is clear that each small action—every voice raised in unity—plays a vital role in ensuring freedom and justice for all.- 人間として求め合えるもの - - 自由(Freedom) -- 平等(Equality) -- 尊厳(Dignity) -- 連帯(Solidarity) - ...

全国人権擁護委員の意義と6月1日の重要性

全国人権擁護委員連合会は、1982年(昭和62年)に設立されました。この組織は、人権擁護委員法が1981年(昭和56年)6月1日に施行されたことを記念して生まれたものです。人権擁護の理念を広めるための活動が本格化する中で、全国的なネットワークを形成し、地域に根ざした支援を行う役割を担っています。この法律自体は、日本国内での人権保護活動における大きな転換点となりました。それ以前は、個々の問題や事件に対する対応がバラバラであったため、人権侵害に対する適切な対処が難しかったのですが、この法律によって明確な枠組みが提供されたのです。特に、地域社会で発生する様々な人権侵害について具体的な対応策や相談窓口を設けることが可能になりました。希望の灯:無私の奉仕から始まった旅かつて、日本各地では、多くの人々が差別や偏見に苦しんでいました。「私たちには声がない」と感じていた彼ら。しかし、その声を届けるためには何かアクションを起こさねばならない時代でした。そこで立ち上がった志士たちこそ、全国人権擁護委員連合会という名の光となったのです。夜明け前…道標としての日々1980年代初頭、日本社会はまだまだ旧来から続く価値観や固定観念によって多くの制約を受けていました。その中でも特定集団への差別意識や障害者への偏見は根強いものでありました。しかし、その影で温かな手助けと共感へと導こうとする動きも少しずつ芽吹いていました。「誰もが尊重されるべきだ」という信念。それこそが、この運動のおおもとの力でした。歴史的背景:大きな変革への道筋日本国内では1970年代から80年代にかけて、多様性という概念への理解度が高まっていきました。その一環として行われた運動はいわゆる「市民運動」であり、多くの場合ボランティアによって成り立っています。この流れは徐々に政治へと反映され、「国民全体」の視点から「人権」という重要性について考える機会を創出しました。子供たちへ伝える物語:未来へ向かうメッセージ"あなたにもできる""私にもできる""私たちは共につながり、一緒に成長していこう"これらは子供たちにも語り継ぐべきメッセージです。未来ある世代には、「自分自身だけではなく他者」を思いやれる心構えこそ必要だと教えていく必要があります。そして、その思いやりこそ「みんな平等だ」という理念につながります。結論として…何処へ進むべきなのか?"果たして、人間とはどんな存在なのか?それともその存在自体、生き続けたいと思わせる力なのだろうか?"この問いかけこそ、大切なのではないでしょうか。各国にはそれぞれ異なる文化や歴史があります。しかし、それぞれ全て同じように尊重され、安全・安心して暮らすことのできる世界になるためにはどうしたらよいのでしょう。このような問い掛け、一緒になって答え探しませんか?そして、それぞれ違う背景から生まれる知恵や経験こそ、新しい道標となり得ます。"だから今後も一緒になって声高らかに叫び続けようじゃありませんか!" ...

サモアの独立記念日: 文化と歴史を祝う特別な日

サモアの独立記念日は、1962年6月1日にサモアがニュージーランドから正式に独立を果たしたことを祝う重要な日です。この日は、国民にとって自由と自決の象徴であり、多くの人々が心から喜びを持ってこの特別な日を祝います。独立記念日は単なる一日のイベントではなく、過去の歴史的出来事や文化的なアイデンティティを再確認する機会でもあります。サモアは長い間、ポリネシア諸島の中でも特異な文化と伝統を持つ国として知られています。19世紀末には西洋列強による植民地支配が進みましたが、それに抗う声も多く上がりました。特に1930年代には、自主独立を求める運動が高まり、その後も数十年にわたり、先住民族による権利の確保や政治的自由への闘争が続きました。そして1962年、ついにサモアは新しい時代へと踏み出し、自らの手で未来を切り開くこととなったのです。勝利の風:この地の名誉の旅青空高く舞い上がる国旗。その旗には誇り高き歴史とともに、新たな希望が描かれています。赤いカーネーションや白い花々で飾られた街並みは、人々の日常生活にも明るさを与えます。「自由」を求めて戦った先人たちへの感謝は、この日の歓声となり響き渡ります。夜明け前…その日、街中は朝早くから賑わい始めます。子供たちが太鼓や楽器で演奏し、大人たちは色鮮やかな衣装を身につけて祭り気分満載です。「さあ、この瞬間、一緒に踊ろう!」という声に応え、人々は輪になって踊ります。それぞれのお顔には笑顔。そしてその笑顔には、自分たちだけではない、多くの先人達への感謝も込められているようでした。子供の思い出帳私自身も幼少期、この独立記念日の盛大な祝い方を見ることによって育ちました。朝早く起きて祖母のお手製のお菓子「ファラファ」を頬張りながら、お祭りへ向かう道すがら、「今日こそ特別なんだ」と胸躍らせていたものです。そのお菓子から感じ取れる甘さとは裏腹に、大切なのは過去との繋がり。それこそ毎年変わらぬ伝統行事だからこそ引き継ぐ意味があります。また、舞台ではパフォーマンスや伝統芸能も披露されます。歌声とダンス、それぞれが響き合うことで、一体感という名誉ある力強さになります。このような時間こそ大切であり、それぞれの日常生活にもそれ以上になる価値があります。そして何より、その瞬間瞬間こそ、本当になんとも言えない喜びなのです。未来への橋:次世代へ受け継ぐメッセージ今年も多くの日差し溢れる中、「無限」に広げたい未来への夢について話します。「私たちはもっと知識と思いやりあふれる社会になろう」「祖父母から受け継ぎたい美しい文化」をどう守るか、と考える時間でもあるんですね。この小さなお祭り一つひとつから学ぶ教訓、それは思いや愛情というもの。また、それぞれ違った意見もしっかり受け止めながら共生して行こうという姿勢も大切なんです。砂浜で交わされた約束"私たちもまた独立した存在だから..." "そうだね!そして誰一人として忘れてはいない。" 友達同士で交わす言葉。それこそまさしくこの土地特有のお互い様精神。しかしそれだけじゃなく、美しい海辺で聞いた波音にも、この自然との関係性について深刻になっている自分自身を見る瞬間があります。"火山による豊かな恵み"The lava flows create fertile land, allowing us to cultivate crops and sustain our community...

麦茶の日:日本の夏を楽しむ健康飲料を祝う日

日本における「麦茶の日」は、毎年6月の第一土曜日に祝われます。この日は、夏の風物詩とも言える麦茶を改めて楽しむことを目的として設けられました。麦茶はその清涼感と健康効果から、特に暑い季節に好まれる飲み物です。その歴史は古く、日本では江戸時代から飲まれていたと言われています。当時、町人たちは冷たい麦茶を求めて長い行列を作り、その香ばしい風味を楽しんでいました。さらに、麦茶には利尿作用があり、水分補給にも役立つため、日本の夏には欠かせない存在となっています。この日の設定は、日本人が日常的に親しんでいる食品や飲料への感謝とともに、その文化的な重要性を再認識する機会となります。黄金色の冷やし:日々の恵み想像してみてください。夏の日差しが照りつける中、氷がカランと音を立てるグラスに注がれた黄金色の液体。それは、心地よい香ばしい香りが漂う冷たい麦茶。口に含むと、その滑らかな舌触りが広がり、一瞬で体中の疲れが吹き飛んでしまうような爽快感があります。夜明け前…早朝、家族全員が集まって朝食を囲む光景。テーブルには、お米や味噌汁、お漬物。そして、それとは対照的な透明なグラスに入った冷えた麦茶。その瞬間、一口飲むことで一日の始まりへ向けてエネルギー補給される感覚は格別です。それぞれのお家庭で受け継がれてきた、このシンプルだけど贅沢な時間こそ、日本文化の大切な一部なのです。子供の思い出帳子供時代、大好きなおばあちゃんちへ遊びに行くことほどワクワクすることはありませんでした。そして、おばあちゃん特製のお菓子と共に出される必ず冷たい麦茶。その甘さ控えめな後味と思い出深い香りは今でも忘れられません。小さな手で持ったグラスからこぼれる液体、それによって結束した家族との絆。一杯一杯につながる思い出もまた、この日に込められるものなのかもしれません。文化的背景と伝統日本では、「水分補給」の大切さについて昔から語り継がれてきました。特に夏になると、高温多湿によって脱水症状になる危険性があります。このため、多くの家庭では自然派飲料として麦茶を準備します。また、無添加・無糖という点でも非常によい選択肢です。このような食文化も、小さい頃から受け継ぎ育まれてきたものなのだと思います。過去への旅路:大切なたすきをつないでMugicha(無添加・無糖)は、そのシンプルさゆえ、多様性にも富んでいます。他国では見られない日本独自のスタイルと言えるでしょう。また、中国など他国でも似たようなお茶(大麥茶)があります。しかし、日本人ならでは「ゆっくり楽しむ」精神こそ、本当の魅力なのです。そして、この精神は次世代へ脈々と受け継ぐべき財産でもあります。Mugichaへの深淵なる愛情Aroma(アロマ)の豊かさやフレーバーとは裏腹に、多くの場合簡単につくられることもまた魅力。しかし、自宅で作ればその過程すべても貴重になります。「今日はどんなふうにつくろうかな?」という疑問。それ自体も楽しい冒険なのかもしれませんね。あっという間になじみ深い存在となったその姿。それこそ、「我々」として成長している証だと思います。Ceremony(儀式)の意味合いMugichaの日には、小規模ながら地域社会全体参加型イベントも盛況裡行われています。「健康」「癒し」をテーマとして、それぞれ工夫されたプロジェクトやワークショップなど、大人だけでなく子供達にも気軽参加できる場面があります。この交流こそ、新しい伝説や物語へ続いて行くため不可欠なのでしょうね…それこそ、新しい“美味”への扉とも言えるでしょう!それぞれ異なる背景やストーリーも持ち寄って新たなる「お宝」見つけ合う時間、それ自体驚異的ですね!新世代へ向かう道程にも美点満載!まあこれ以上語ればキリないですが、とても素敵なんですよね.The End? それとも始まり?Mugichaの日、この日は単なる飲み物のお祭りではなく、人々との絆、美味しさへの敬意そして私達自身について再考する良機会と言えるでしょう。そしてこの日、自宅のみならず地域社会全体がお互い繋げ合った瞬間…。しかし、「勝利」とはいったい何なのでしょう?ただ記憶だけ残した空白地帯なのでしょうか。それとも、人々との交流によって蒔かれる未来への種になるのでしょうか?この問い掛け自体、更なる可能性へ導いてくださりますよう願わずには居られません…ご覧いただいてありがとうございます!...

麦茶の日:大麦の収穫を祝う重要な日

1986年(昭和61年)、日本麦茶工業協同組合によって制定された「麦茶の日」は、日本における麦茶の重要性を再認識するための特別な日です。この日は、毎年6月1日に設定されており、ちょうどその時期は大麦の収穫が始まる頃でもあります。日本では古くから、大麦は日常的に消費されてきた穀物であり、特に夏場には冷たい麦茶として多くの家庭で親しまれています。歴史的背景として、江戸時代から日本人は様々な飲み物を作り出してきました。中でも、麺類やご飯に使われる小麦や米とは対照的に、大麦は主に飲料用として重宝されました。そして、この大麦を用いた飲み物が全国各地で広まり、その中でも特に人気を博したのが「麦茶」です。夏の風:大地と水が織り成す一杯私たちがこの日を迎える度に思い起こすこと、それは田んぼや畑で青々と育った大麦です。その青さは、太陽の光を受けて輝き、その香りは心を豊かにします。収穫されたばかりの大 barley の実には、新鮮さと自然の恵みが詰まっています。そして、それらを焙煎して作られる香ばしい香り高い美味しい一杯。それこそが、多くの家庭や食卓で楽しまれる 麦茶 なのです。さらに、この「麦茶の日」は単なる記念日ではなく、日本文化全体との深いつながりがあります。昔から、日本では季節感を大切にし、旬なものを取り入れて生活してきました。この習慣もまた、「日本人ならでは」と言えるでしょう。夏場には涼しげな飲み物として、多くの場合、お食事とも組み合わせられます。夜明け前…農家たちの汗と笑顔さて、この6月1日の朝、大地にはまだ露水が残ります。農家たちは早朝から立ち上がり、大畑へ向かいます。その背中には、大切な収穫への期待感と少し疲れた表情。しかし、それ以上になんとも言えない喜びがあります。「今日も良い天気だ!」という声と共に始まる、一年で最も重要な仕事。この瞬間こそ、一杯の 麦茶 に込められた思いや苦労でもあるわけです。このような努力によって栽培された大 barley は、美味しい 麦茶 へと変身します。そしてそれだけではありません。一緒になって成長する地域社会とのつながりも感じられる瞬間です。お互い助け合うことで生まれる感謝。それこそが、日本文化ならではと言える価値観です。子供たちのおやつ:思い出となる一杯そして、多くの場合、この 麦茶 は子供たちのお気に入りのおやつにもなります。「ママ!冷たい 麦茶 飲んでいい?」という声。一口啜る度、その甘さや香ばしさによって彼らの日常生活にも彩りを加えていることでしょう。家族団欒の日々、おじいちゃんおばあちゃんとの思い出話…。そんな時間にも共存する存在なのです。さらには、「夏祭り」など地域行事でもこの 麦茶 が振舞われます。その時流れている音楽、人々の笑顔、そして心地よい風。それぞれ異なる背景ながらも、人々は同じ味覚体験で繋がります。そしてその瞬間、その場所でしか感じ得ない温かさがありますね。本当に素晴らしい文化だと思います!...

梅肉エキスの日の魅力と健康効果

梅肉エキスの日は、日本において毎年6月30日に祝われます。この日は、健康や食文化の促進を目的として制定された特別な日であり、梅肉エキスの効能や歴史的背景に焦点を当てています。梅は日本の伝統的な果実であり、その果実から作られる梅干しや梅酒など、多くの料理や飲み物に利用されています。特に、梅肉エキスはその高い栄養価と健康効果から、多くの人々に愛用されています。歴史的には、梅は古代より日本人の食生活と密接に結びついてきました。平安時代にはすでに文献に登場しており、その後も庶民から貴族まで幅広い層によって重宝されてきたことがわかります。特に江戸時代には保存食としての重要性が増し、人々の日常生活になくてはならないものとなりました。風味豊かな恵み:梅がもたらす健康への道「この季節になると街中が青々とした青梅で彩られ、その芳香が漂う中、私たちは自然界から贈り物を受け取る。」そう感じることがありますよね。実際、青い時期には強い酸味が特徴ですが、それでもまた一段階熟すことで得られる甘酸っぱさは、多くの日本人に親しまれています。そして、この果実から得られるエキスには数多くの薬効成分が含まれていると言われています。古き良き知恵:祖母から受け継ぐ秘訣想像してください、おばあちゃんが台所で懸命に手作りする様子を。それは単なる料理ではなく、一種の魔法です。煮詰められた甘酸っぱい香りが部屋中を包む中、「体調が優れないときにはこれを飲みなさい」と言う彼女。その言葉通り、この小さな瓶には免疫力向上や疲労回復など、多くの驚異的な効果があります。健康促進:現代社会との共生現代社会ではストレスや不規則な生活習慣によって多くの人々が体調を崩しています。しかし、そんな時こそ再び注目されるべき存在、それが「梅肉エキス」なのです。「ただのおばあちゃんのお話」と侮ることなかれ!その背後には科学的根拠も隠されていると言います。この自然由来成分は抗菌作用や抗酸化作用など、美容にも嬉しい要素満載なんです。夜明け前…新しい発見への期待暗闇から光へ導かれるような瞬間。それこそ私たちの日常でも起こり得ます。「こうした天然素材をもっと活用できないものだろうか?」そんな疑問を抱えながら、新しい研究成果や開発品も続々登場しています。それによって私たち自身だけでなく、この国全体にも利益となるでしょう。その変化を見ることこそ新しい希望とも呼べるでしょう。コミュニティとの絆:地域づくりへの寄与(...) 梅肉エキスの日は地域行事としても活用され始めています。地元産業者とのコラボレーションイベントでは、自慢のお料理コンテストなども開催され、多世代間で語り合える機会となっています。また、それぞれのお宅でも手作りする習慣が次世代へ受け継ぎたい思いとなりますよね。このつながりこそ、日本文化そのものだと思います。子供たち思い出帳:未来への約束(...

梅の日の意義と梅の魅力を再発見しよう

1987年(昭和62年)、大阪府摂津市において梅研究会が制定した「梅の日」は、ただのカレンダー上の一日ではありません。この日は、梅の実が熟す最初の日として、多くの人々に愛され、記憶されています。日本は古来から四季折々の果物や花を大切にしてきた国であり、その中でも梅は特別な存在です。特に、甘酸っぱい香りや独特な風味から、日本人にとって心地よい思い出を呼び起こす果物でもあります。甘酸っぱい風:新しい季節への予感この「梅の日」は、単なる日付を超えた意味合いを持っています。それは、新しい季節への希望や期待を象徴するものであり、「ああ、この時期がやってきた」と心で感じる瞬間なのです。まるで春風が頬を撫でるように、私たちの心にも新しいエネルギーが宿ります。幼少期に祖母と共に摘んだ青い梅、その瑞々しさとともに過ごした時間が今でも思い起こされます。歴史的背景:昔ながらの習慣との繋がり日本では古くから梅には様々な文化的な意義があります。「万葉集」など古典文学にもその存在は見られ、また平安時代には貴族たちによって愛好されていました。そして摂津市にはその名残があります。昔は6月6日に近隣住民同士で収穫したばかりの青い実を交換し合ったという話も伝わっています。その交流は地域コミュニティを育む重要な役割も果たしていたと言えるでしょう。夜明け前… 梅咲く声朝早く目覚めると、一面広がる白い花畑。その香りはなんとも言えず心地よく、「今日は何か特別なことがあるかもしれない」と感じさせます。そしてその瞬間、自分自身もまたこの自然の一部なのだと実感します。この不思議なつながりこそ、日本人として大切にしている部分かもしれません。子供の思い出帳:祖母とのひと夏小さい頃、夏休みになると毎年祖母のお家へ行きました。庭には美しい紅白混じった花々、その中でも印象的だったのが大きな梅の木です。「ほら見て、おじいちゃんが植えてくれた木だよ」と優しく教えてくれる祖母。その言葉とともに育まれる記憶。その甘酸っぱさはいまだ忘れられない味となりました。それだけでなく、その木陰で遊んだ仲間との楽しかったひと時まで鮮明によみがえります。地域文化との融合:全体主義から個へ 大阪府摂津市では「梅の日」を通じて地域社会全体がお祝いします。ただフルーツとしてだけではなく、観光資源としても活用され、多彩なお祭りやイベントへ発展しています。このような取り組みは地域活性化にもつながっており、それぞれがお互い助け合う精神、新しい価値観につながります。また近隣住民同士がお互い協力し合う姿勢こそ、この日付背後に秘められている本当の意味かもしれません。結論: 梅とは何か?人生というフルーツバスケット 「しかし、梅とは何でしょう?ただ美味しい果物なのか、それとも人生というフルーツバスケットから選ばれるべき存在なのでしょう?」これまで経験してきた様々な出来事—それぞれ全て私達自身を形作る要素になっています。この「梅の日」を迎える度、新たなる気づきを得て、それぞれ自分自身と思いや願望について考える機会となれば幸せですね。...

マリリン・モンローの日:その意味と祝い方

マリリン・モンローの日は、アメリカ合衆国において、彼女の生誕日である6月1日に祝われる特別な日です。この日は、映画界のアイコンであり、20世紀の最も象徴的なセックスシンボルとして知られる彼女の人生と業績を称えるために設けられました。モンローはその美貌だけでなく、その複雑な内面や悲劇的な人生も多くの人々に影響を与えました。彼女は1950年代から1960年代初頭にかけて活躍し、多くのヒット映画を残しましたが、その裏には深い孤独と苦悩が隠されていました。この記念日を通じて、人々はモンローが持つ文化的な影響やそのレガシーについて考える機会を持ちます。彼女はただ美しい女性ではなく、自らの存在意義や自由を求める姿勢で、多くの女性たちに勇気を与えてきた存在でもあります。そのため、この日は単なる祝賀行事ではなく、社会的メッセージとも結びついています。勝利の風:この地の名誉の旅まるで風が吹き抜けるように、この日には世界中からファンが集まり、モンローへのオマージュが捧げられます。ロサンゼルス近郊にあるハリウッド・フォレスト・ローズメモリアルパークでは、ファンたちが彼女のお墓へ花束や手紙を捧げ、その思い出を語り合います。「赤いバラ」や「白いカーネーション」の香りが漂う中、人々は静かに思い出にふけりながら、自分自身もまたその一部であることを実感します。夜明け前…かつて彼女は夢見る少女でした。若き日のノーマ・ジーン(本名)として、小さな町からニューヨークへ向かう列車には希望と不安しか詰まっていませんでした。「私も何か特別になれるだろうか?」そんな期待感と恐れ。それでも運命という名の海原へ漕ぎ出し、「ダイヤモンドよりも輝く」と言われた時代へと歩み寄って行ったのでした。しかし、その裏側には数多くの日陰も潜んでいたことでしょう。子供の思い出帳1953年、映画『紳士は金髪がお好き』で歌った「Diamonds Are a Girl's Best Friend」は今でも多く的人気があります。この曲と共に流れる華麗なる舞踏会、それこそが当時何千人もの心を掴んだ瞬間でした。しかし、それとは裏腹に彼女自身は愛情や安定した生活とは遠ざかっていました。「本当に望んだもの」は一体何だったのでしょう?それすら自分にもわからないまま生き続けたようです。また、『七年目の浮気』では白いドレス姿で上半身だけ露出して踊ったシーンが特によく知られています。その瞬間、「誰も見たことない美」が画面いっぱい広がりました。しかし、一方では「これこそ私なの?」という疑問にも悩まされたことでしょう。この矛盾する二面性こそが、多くのお客様への魅力となったわけです。歴史的背景:光と影アメリカ社会全体として見れば、1960年代以前まで女性たちはまだまだ抑圧された状態でした。そのため、「セックスシンボル」として定義されながら、自立した女性像とは程遠かったでしょう。しかしマリリン・モンローの日には、多様性について考える貴重な機会でもあります。つまり、「美」と「力」、そして「痛み」を同時抱える現代女性への励みとなっています。さらに興味深いことに、この記念日はアメリカのみならず世界中でも祝われています。一部地域では街頭パレードなど大掛かりなお祝いイベントまで行われることがあります。また、本格的なファッションショーなども開催され、新旧ファッション界との交流イベントとして成長しています。それによって新しい才能とも出会う場にも繋げたいと思っています。終わりゆく夢…そして新しい始まりしかしここで問い直すべきなのです:"勝利とは何なのでしょう?単なる過去形として追憶するべきものなのでしょうか。それとも未来への希望となる種子なのでしょう?” これは一度立ち止まり、自分自身にも問い直す必要があります。この記念日に参加し、その答えを探す旅路こそ、自身との対話となるでしょう。そして何より、この長大なる物語あふれる道筋こそ今後へ繋ぐ架け橋になること請負です....

マリリン・モンロー誕生日記念日を祝う:ロサンゼルスの特別なイベント

1992年、ロサンゼルス市とハリウッド商工会議所は、映画界の象徴であるマリリン・モンローを称える日を制定しました。この日は彼女の誕生日である1926年6月1日にちなんでおり、世界中の映画ファンや文化愛好者たちにとって特別な意味を持っています。マリリン・モンローはただの女優ではなく、その魅力やカリスマ性によって数世代にわたる人々に影響を与え続けている存在です。光り輝くスター:モンローという名の伝説マリリン・モンロー、その名はまるで夜空に瞬く星々の中でもひときわ輝いています。彼女は1940年代から1960年代にかけて、ハリウッド黄金時代を代表する存在となり、多くの人々に夢と希望を与えてきました。彼女がスクリーン上で見せた華やかな姿だけでなく、その裏側には多くの苦悩がありました。しかし、そんな彼女だからこそ、多くの人々は共感し、心惹かれたのでしょう。夢追い求める少女時代マリリン・モンロー、生まれてから数年間は決して平穏無事なものではありませんでした。ノーマ・ジーンとして生まれ育った彼女は、孤児院や里親家庭で過ごすことも多かったそうです。その背景から来る辛酸を舐めながらも、夢見る少女として光り輝こうとしたのでしょう。「私には夢がある。それは自分自身になること」と語った言葉には、自らを求め続ける強さが表れています。魅惑的なスクリーンスターへ1945年、「グランドホテル」で映画デビューを果たし、その後も様々な作品に出演することで次第に名声を得ていきました。「七年目の浮気」における白いドレス姿など、多くのシーンが今でも語り継がれています。あの日見せた柔らかい微笑みやその目元には、一瞬だけ時間が止まったような魔法があります。その瞬間、観客もまたその魅力的な雰囲気に引き込まれてしまったことでしょう。栄光と影:スターとして生きるということしかし、その栄光とは裏腹に彼女の日常生活は波乱万丈でした。恋愛関係や結婚生活、一時期メディアから受けた激しい批判など、大衆によって作られるイメージとは異なる苦悩の日々。しかし、それでもなお彼女は自分自身として生き続けようとしました。「愛されたい」という思い、それこそがすべてだったのでしょう。そしてそれ故、多くの人々との関係も一筋縄では行かなかったと言われています。忘却されない美しい記憶:2018年まで続いた祝いの日1992年以降、この日は毎年6月1日に祝われます。街中では様々なイベントやパーティーが開かれ、市民たちは思い出話に花を咲かせます。また観光客にも人気ですし、「あぁ、この地にはマリリン・モンローゆかりのお店もあったんだ」と街歩きを楽しむ姿を見ることもしばしばです。この日だけではなく、人々は日常生活にもその影響を見ることがあります。「今日も元気よ!」と思わせてもらえるようなのです。Cinema & Arts Festival: その真髄へ迫る旅Cinema & Arts Festival(映画祭)は毎年この日程近辺で開催されます。このイベントでは短編映画コンペティションだけではなく、有名俳優や著名監督とのトークセッションなど充実したプログラム構成となっています。また記念イベント中、参加者全員によって「アイドルへの手紙」が読み上げられるというセレモニーも行われます。それぞれ誰か大切な存在へ向けて思いを書いた手紙になります。「あなたとの出会いによって人生観変わりました!」そんな嬉しい言葉が並び、自身にも励みになりますね。A Celebration of the Arts: モノクロームからカラフルへ"色彩豊かなフィルム, 動画作品、新世代アーティスト...全て融合して新しくなる。" [ほろ酔い気分] 笑顔溢れるひと時… (お酒×アート)Sip & Paint: 美味しいカクテル飲みながら絵画制作!クリエイティブになれる絶好機! Themed Photo Booth: 歴史的写真館風景再現コーナー! フォトグラファーさん推薦📷! Tasty Treats: ハンドメイドスナック各種!! 色鮮やかな盛り付け♪ A Future of Dreams and Inspiration: さらなる発展へ向けて...

チューインガムの日の由来と楽しみ方

チューインガムの日は、毎年5月1日に祝われる日本独自の記念日であり、その由来や文化的背景は非常に興味深いものがあります。この日は、1946年に日本で初めて商業用のチューインガムが発売されたことを記念しています。実際、この日から数十年にわたり、チューインガムは日本のスナック文化の一部となり、多くの人々に愛されてきました。歴史的には、戦後の混乱期においてアメリカから持ち込まれたこの新しい食べ物は、多くの人々に新鮮な体験をもたらしました。当時、日本ではまだ少なかったお菓子やスナック類として、特に子供たちや若者たちの心を掴む存在となりました。また、アメリカンカルチャーが流入する中で、チューインガムはただのお菓子以上の意味を持つようになり、西洋文化への憧れを象徴するアイテムともなったわけです。甘さと風味:思い出の口内旅行初めて口にした時、その甘さと風味が広がり、一瞬で心を奪われる感覚。赤いパッケージから取り出したピンク色の円盤状のお菓子、それが私たちの日常生活にもたらす影響。近所のお店で友達と一緒に選んだあの日々、それはまさしく青春そのものであり、大切な思い出です。夜明け前…その頃、日本には何があったか?1940年代、日本は第二次世界大戦後の復興期でした。物資不足と混乱という暗闇から、新しい文化や商品が次々と現れる夜明け前。それぞれ家庭では飢えや貧困との闘いが続いていた中、人々は少しでも楽しい瞬間を求めました。そのような時代背景こそが、チューインガムという小さなお菓子への期待感につながっていたと言えるでしょう。未来への希望:第3世代へ引き継ぐ味そして今や、その小さなお菓子は新しい世代にも引き継がれていることでしょう。「甘酸っぱい青春」という言葉もある通り、多くの人々にはそれぞれ自分だけの「思い出」が詰まっています。例えば、公園で友達と遊びながら噛んだ香ばしいフレーバー、それによって得られる親密感。それこそがこの日を特別なものとしている要因なのかもしれません。記念日の意義:忘れてはいけない過去と思い出"もちろん私たちは忘れてはいない!"この日は単なる商品の発売記念日ではありません。それは戦後日本社会における変革と、新しい楽しみ方への扉だったと言えるでしょう。そして、「今」を生きる私たちもまた、この特別な日を通じて、自身の日常生活とのつながりを再確認する機会でもあります。伝統的行事との融合:和風創作料理として進化する夢"昔話にも登場しそうなほど…" 最近では、日本独自の商品展開も進み、「抹茶」や「わさび」など和風フレーバーも登場しました。このような試みこそ、日本文化ならではのおもしろさ!古きを大切にしつつ、新しきを追求している姿勢には目頭が熱くなるものがありますよね。未来へ向かう道筋:新世代との共鳴"その瞬間、誰もが息を呑んだ…" 今後さらに進化していくチューインガム。その魅力はいまだ衰えておらず、「こころ」と「カラダ」に優しい選択肢としてますます多様化してゆくことでしょう。そして、このシンプルなお菓子によって交わされる友情や愛情、その背後には数え切れないほど多くのお話があります。それぞれ誰か、とどまることなく動いていますね。結論:しかし、本当に「嗜好品」と呼ぶべきか?"嗜好品とは何だろう?" 私たちはただ甘味だけじゃなく、その背後には家族との絆や友人との思い出すべて詰まっています。果たしてそれとは単なる過去なのか、それとも将来へ繋げるため土壌となる種なのでしょうか? チューインガムの日には、その問いについて考える機会ともなることでしょう。...

「歯固めの日」の由来とチューインガムの健康効果

1994年、日本チューインガム協会が設立されました。この協会の設立は、単なる業界団体に留まらず、日本人の食文化や健康観念に深く根ざしたものです。特に平安時代にさかのぼる「歯固め」の儀式との関連性は、私たちが日常的に楽しむチューインガムがどれほど歴史的な文脈を持つかを示しています。古き良き伝統:食文化と健康への祈り平安時代、元日や6月1日には、人々が餅などの固い食物を食べることで、その年の健康を祈願する「歯固め」の儀式が行われていました。この儀式は、力強い歯と丈夫な身体を授かることを目的としており、その際には家族や親族が集まり、一緒に祝い合う姿があったと言います。ふんわりとした白い餅から漂う甘さと、元日の朝日が差し込む静かなひと時は、家族の絆を深める大切な時間でもありました。記憶の中で蘇る風景:仏壇から漂う香ばしい匂い昔ながらの風景では、大晦日の夜から元日にかけて、おせち料理や雑煮、お餅など準備されていました。そしてその中でも「歯固め」のために用意された餅は特別なものでした。仏壇から漂う香ばしい匂いや、新鮮なお米を蒸して作られたもち米。その瞬間、誰もが息を呑んだことでしょう。歴史的つながり:チューインガムとの出会いさて、このような古来より続く健康への願いは時代と共に変化してきました。現代では噛むこと自体にも様々な意味があります。それによって得られるストレス解消効果や集中力向上など、多様な効果があります。ここで重要なのは、この噛む行為こそ、「歯固め」の精神とも通じる部分なのです。子供たちへの贈り物:甘く楽しい未来へ向けて特に日本チューインガム協会はこの伝統的背景から発展し、「噛む」ことへの価値再認識へ導いています。そして今日もなお、多くのお子様たちがお菓子として楽しみながら、自分自身の日々の健康維持につながっています。それぞれ異なるフレーバーで彩られたチューインガムは、新しい世代にも受け継がれている現代版「歯固め」なのです。結論:過去と未来、そして今ここにこのように、日本チューインガム協会によって発展した文化的背景には古き良き日本人の知恵があります。「勝利」とはいったい何でしょう?ただ過去の記憶として残すものなのか、それとも未来へ向けた希望となって芽生える種なのでしょうか?私たちは、この美味しさある行為によって新しい健康習慣を築いていること、それこそまさしく大切な意味合いだと言えるでしょう。...

景観の日とは?日本の美しい風景を守る重要な日

景観の日は、日本において自然環境や都市空間の美しさを再認識し、守っていくことの重要性を広めるために設けられた特別な日です。毎年、11月23日に定められており、この日は地域社会が自らの景観について考え、保全活動や美化活動を行う契機となります。この日が制定された背景には、2004年に施行された「景観法」があります。この法律は、地域の魅力を最大限引き出すために必要な施策や取り組みを進めるものであり、それによって土地利用計画や環境保全といった複雑なテーマに対しても視覚的・感覚的なアプローチが求められるようになりました。これにより、全国各地で景観づくりへの関心が高まることとなったのです。自然美との調和:私たちの暮らしの中で日本は四季折々の美しい風景を持つ国です。春には桜が舞い散り、夏には緑豊かな山々が顔を見せます。秋になると紅葉が鮮やかになり、冬には雪化粧した大地が広がります。これらはすべて、日本人の心に深く根付いた文化的価値でもあります。しかし、その一方で都市化や開発によって失われてしまう自然環境も多く存在します。このような背景からこそ、「景観の日」は特別なのです。夜明け前…新たなる美しさへの第一歩11月23日は単なる記念日ではなく、多くの人々による様々なイベントやアクティビティを通じて、新しいスタートラインとして位置付けられています。この日の朝、市民たちは清掃活動や植樹イベントなど、多岐にわたるボランティア活動へ参加します。「私はここで何か変えたい」と感じ、自分自身もこのコミュニティーの一員だと実感する瞬間。その思いはまるで小さな種子が土から芽吹き出すようです。子供たちと共に未来を見る…夢見る風景学校では、生徒たち自身による「景観デザイン」の授業なども開催されます。彼らは、自分たちの手で作り上げたい理想的な街並みについて考えたり、美しい公園づくりについて学んだりします。その中で得たアイデアは、大人になった時にも続いていき、自分達の住む場所への愛情へとつながります。そしてその愛情こそが、新しい未来への希望になることでしょう。古き良き伝統との融合…再生への道近年、日本各地では「伝統的建造物」を活かした町づくりも注目されています。一見すると現代的な開発とは相反するものと思われますが、それぞれ異なる時代・文化から学び取れるものがあります。「昔はこうだった」という記憶、それこそ新しいアイデンティティとして現代社会にも応用できるでしょう。そしてそれは私達自身だけではなく次世代へ受け継ぐべき宝物でもあると言えます。未来へ向けて…循環する知恵また、「持続可能性」という言葉も最近特によく耳にしますね。それぞれ地域ごとの特色ある風土、美味しい食材、お祭りなど、人々のお互いにつながっているという意識。それこそまさしく次世代につながっている大切なお宝なのです。「私達一人一人のできること」と問い直すことから始まり、その連鎖反応として大規模プロジェクトへ繋げて行ければ素敵ですね!哲学的問い:光とは何か?それとも影なのか?"しかし、本当に『美』とは何でしょうか?ただ単純に目を楽しませてくれるものなのか、それとも人生そのものにも影響する力強い存在なのでしょうか?"そんな疑問を抱えることで、人々は自ずと答え探し旅立つことでしょう。そして、この旅路こそ、一歩ずつ積み重ね、多様性あふれる世界へ導いてゆく鍵なのです。...

景観の日の意義と日本の美しい風景を守る取り組み

2005年、日本の風景を愛し、守ることの重要性が認識され、国土交通省、農林水産省、環境省によって「景観の日」が制定されました。この日は毎年6月1日となり、日本全国で様々なイベントや活動が行われるようになりました。地域の美しい風景を大切にし、それを後世に残すためにはどうすればよいかという問いかけが行われています。この決議は、美しい自然や文化的な遺産が人々の生活に与える影響を再認識させるものであり、また日本全体で一体感を持って取り組むべき課題として位置づけられています。自然との対話:美しき土地への賛歌この日にちなんだ活動はただ単に美しい風景を称えるだけではありません。それは私たち自身の存在意義やアイデンティティについて考えさせられる機会でもあるのです。古来より、日本人は自然との共生を重んじてきました。「四季折々」という言葉が表すように、その時期ごとに変化する自然との対話こそが、日本文化の根底に流れるものです。たとえば、「桜前線」が北上する春、色とりどりの紅葉が山々を染める秋、それぞれ特有の情緒があります。これらはただ目で見るだけではなく、心にも深い感動を与えます。その瞬間瞬間、人々は自分たちの日常から離れ、一緒になってその美しさを味わいます。それゆえ、この「景観の日」は、人々同士また土地とのつながり方にも新たな視点を提供してくれるでしょう。風光明媚な日本:記憶として刻まれる日常「景観の日」の成立以前からも、多くの地域では独自のお祭りやイベントが行われていました。その中でも印象深いものには、「花見」や「紅葉狩り」などがあります。これらのお祭りでは、人々がお弁当持参で出かけ、その時期ごとの自然美と食文化も共存していることが感じられます。例えば、西日本地方では「竹田城跡」が有名ですが、この場所から望む雲海は訪れる者すべてに強烈な印象とともに記憶されます。このような絶景こそ、一度目撃すると忘れ得ぬ思い出となります。そしてそれぞれ地域には、その土地ならではの伝説や物語があります。「不老不死」の源流とも言われる「神秘的な山」など、多くの場合それは実際には存在しないかもしれません。しかし、その物語こそが地域住民同士また訪問者との絆となって、新たなる交流へと導いていると言えます。明日の約束:次代へ受け継ぐものしかし、この日の意義とは何でしょう?私たちはただ単にその場限りで終わってしまうのでしょうか?それとも未来への道筋として繋げていかなければならないのでしょうか?『子供達よ、自分達も未来へ繋げ!』This is a reminder that the beauty we experience today must be preserved and shared with the generations to come. 物語として紡ぐ風土:伝承される価値 さて、この『景観の日』とは何故必要なのでしょう?. 『昨日見たあちら側、本当にそこまで歩いたことある?』『だって、美しい場所だよ!』 This conversation echoes a deeper need for connection—between our past, present, and future. We cannot separate ourselves from the landscape; it is woven into our very beings...

パラオの大統領の日の意義と祝祭の様子

パラオの大統領の日は、国家の指導者と民主主義を祝う特別な日であり、国民にとって深い意味を持つ日です。この日は毎年5月7日に祝われ、初代大統領であるトミー・レメンゲサウ(Tommy Remengesau)氏の誕生日にちなんでいます。彼のリーダーシップは、パラオが自立した国家として国際社会に参加する上で重要な役割を果たしました。この日はパラオ人が自己を再認識し、自らの文化と歴史を振り返る機会でもあります。この日の意味は深く、単なる祝賀行事に留まらず、過去から現在への継承を象徴しています。1950年代から1970年代にかけてパラオが直面した様々な政治的挑戦や国際的関係の変化。その中で独自のアイデンティティを確立しようとする努力が続いてきました。これが今日、大統領の日として形になった背景には、多くの歴史的出来事があります。勝利の風:この地の名誉の旅大統領の日は、人々が集まり、お祝いする風景があります。それぞれ色鮮やかな衣装に身を包み、美しい歌声が響き渡ります。「私たちは自由だ」という合唱が風に乗り、高揚感で満たされます。この瞬間、人々は共通する思い出と思い入れによって結びつき、その場にいること自体が一つの勝利だと感じるでしょう。夜明け前…かつて、この美しい島国は外部からさまざまな圧力や影響を受けていました。夜明け前、それぞれ孤独だった人々も希望という光へ向かって進んできました。この日には、その歴史も語り継ぎます。「私たちはどこから来て、どこへ行くべきなのか」を考えること、それこそが本当のお祝いなのです。そしてこの一日、一瞬にも過去への敬意と未来への展望が交錯します。子供たちとの思い出帳大統領の日には学校でも様々な催し物があります。子供たちは特別な衣装を着て踊ったり演劇を披露したりします。その姿を見る親たちも嬉しそうです。「これは私達自身だ」という言葉。それぞれ小さな手によって描かれる絵は、この国独特のお祝い文化とも言えるでしょう。 ここではまた昔から続く伝統も感じられます。神話や伝説、人々によって語られる物語。それらすべてが今につながっています。伝えられる内容は異なるものですが、「自由」「独立」「団結」の精神は共通しています。そして何より、この日は我々全員がお互いにつながり合う場所なのです。 未来への種まき "しかし、私たちは何処へ向かうのでしょう?未来とはどういうものでしょう?" その問い掛けこそ、大切なことなのです。今年、大統領の日には新しい挑戦やビジョンについて考える時間となります。またこの時期になると思い出すこと、それこそ地域社会全体として如何なる方向性へ進むべきなのかという深遠なる疑問。そしてそれこそ、本当のお祝いと言えるでしょう。一緒になって新しい地平線を見る準備も整えていることでしょう。その希望あふれるビジョンと共に! ...

世界牛乳の日と日本の牛乳の日: 栄養価と楽しみ方を探る

毎年6月1日は、世界中で「世界牛乳の日」が祝われます。この日を通じて、牛乳の栄養的価値やその重要性が広く認識され、農業や食品産業における持続可能な発展が強調されます。1999年に国際連合食糧農業機関(FAO)によって設けられたこの日は、牛乳が人々の健康に寄与するだけでなく、経済的にも多大な影響を及ぼすことを考える機会でもあります。日本では、「牛乳の日」は毎年7月1日に設定されています。この日は、日本国内で生産される新鮮な牛乳の消費促進と、その栄養価についての啓発活動が行われます。特に、日本の文化に根付いた米や野菜などとは異なる視点から、牧場で育まれる生命への感謝も込められています。白い液体の力:命を支える飲み物牛乳は、人類にとって非常に古い時代から親しまれてきた飲料です。その歴史は5000年以上前まで遡り、多くの文化圏で「命の水」として扱われてきました。古代エジプトでは神々への奉納品として捧げられ、その豊かな味わいと栄養価は多くの人々を魅了しました。特に、ビタミンDやカルシウムなど豊富な栄養素が含まれているため、成長期の子供たちには欠かせない存在です。また、多様な製品(チーズやヨーグルト)へ加工できる点でも重宝されています。このようにして、私たちの日常生活には欠かせない存在となっています。古き良き思い出:母親と共に過ごした時間私たちが子供だった頃、お母さんが台所で白いコップを持ちながら、「これを飲むと大きくなるよ」と笑顔で語りかけてくれた瞬間があります。その時感じた温かさと安心感は今でも忘れることができません。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったあの日のお祝いでは、新鮮なミルクがデザートとして用意され、大勢集まった家族みんなで楽しいひと時を過ごしました。世界中から集う味:国々による多様性世界各国には、それぞれ独自のお菓子や料理があります。その中でも「ミルク」を使ったものは数え切れないほどです。フランスではクリームブリュレ、日本ではプリン。そしてインドではチャイティーにも使われ、その香ばしさとも相まって、人々を惹きつけています。それぞれ異なる地域文化が、この一杯の白い液体から生まれることも興味深いですね。夜明け前…希望への第一歩"夜明け前…" Tedious repetitions of tasks in the dairy farm, yet it is the hope of a new day that keeps the farmers going. They rise before the sun, milk pails in hand, hearts full of determination. As the first rays of light break over the horizon, illuminating the fields drenched in morning dew, they know they are part of a larger cycle—a cycle that nourishes and sustains.思索:成長するコミュニティとして"しかし、本当に私たちはそれだけなのでしょうか?"The world milk day asks us to reflect on our connection with agriculture and nature...

牛乳の日の意義と背景

牛乳は、私たちの食生活に欠かせない重要な食品であり、その栄養価や健康効果から多くの人々に親しまれています。国際連合食糧農業機関(FAO)が2001年にWorld Milk Dayを制定したことを受けて、日本でも牛乳の重要性を広く知ってもらうため、社団法人日本酪農乳業協会が2007年に「牛乳の日」を定めました。この日は、日本全国でさまざまなイベントやキャンペーンが行われ、牛乳の栄養価や役割について再認識する機会となっています。白い宝石:ミルクの神秘ミルクはその色合いから「白い宝石」と称されることがあります。そのまろやかな味わいやクリーミーさは、多くの料理に深みと豊かさを与えます。昔から私たちは、この神秘的な飲み物を通じて生命力を得てきました。また、健康維持だけでなく、地域経済にも大きな影響を与える存在です。特に日本では、酪農が地域振興や産業発展と密接に結びついているため、その重要性は計り知れません。子供たちのお弁当箱:甘い思い出子供たちのお弁当箱には必ずと言っていいほど入っていた牛乳。それは朝食としてだけでなく、お昼ご飯にも彩りを添えていました。その香ばしい匂いが校庭まで漂うと、「今日も牛乳だ!」という期待感でいっぱいになったものです。また、小学校では毎日一杯ずつ配布されたことで、多くの子供たちが自然とその栄養素に親しんできました。それこそが「未来への投資」だったと言えるでしょう。世界中には様々な文化や習慣がありますが、牛乳という共通点によって人々はつながります。World Milk Day はそんな国際的な視点から生まれたイベントです。この日は単なる飲み物としてだけでなく、生産者への感謝や消費者との架け橋となる役割も果たしています。自国で生産される酪農品への理解と評価を深める絶好の機会とも言えます。風味豊かな地域性:那須塩原市畜産振興会の場合日本各地には、それぞれ独自の歴史ある酪農文化があります。その中でも那須塩原市では特別な取り組みとして2007年より9月2日を「牛乳の日」と定めています。この日は地元企業による新鮮な牛乳製品の試飲販売なども行われ、多くの人々が参加し、その土地ならではの商品との出会いや交流が生まれる場となっています。そして、このような地方独自のイベントこそ地域経済活性化につながり、人々の日常生活にも大きく寄与していることは間違いありません。緑溢れる田園風景:自然との共存BGM のように流れる川音、小鳥達のおしゃべり。そして青々とした牧草地… それこそが酪農家の日常です。この風景なしでは、美味しいミルクは生まれません。牧草地には太陽光を浴びて育つ緑豊かな草木。それらは全て、新鮮で栄養満点なミルクへと変わります。この自然との共存こそ、持続可能性への第一歩なのです。このように、「牛乳の日」はただ単なる日付ではなく、それぞれの地域コミュニティーや世界中で交わされるメッセージでもあります。しかし考えてみれば、「しかし、本当に牛乳とは何なのか?」という問いかけには様々な側面があります。それは食料としてだけでなく、生産者との絆、自分自身への恵み。そしてそれら全ては過去から現在へ伝承され続けています。ただこの瞬間だけを見るのでなく、未来へ繋げていく意味でも大切なのです。「勝利とは何か?ただ液体として消費するものなのか、それとも心温まる思い出となるものなのか?」今後とも、この日に込められた意味について考えてゆきたいと思います。...

鮎の日:日本の夏を楽しむ美味しい魚の魅力

「鮎の日」は、毎年6月6日に制定された特別な日で、日本の川魚である鮎に感謝を捧げることを目的としています。鮎はその独特な風味や食文化において重要な役割を果たしているだけでなく、日本の河川生態系においても重要な存在です。この日は、家庭や地域社会が集まり、新鮮な鮎料理を楽しみ、その美味しさや価値を再認識する機会となります。流れの中で育つ宝石:鮎の物語夏になると、清流に身を委ねて育つ若い鮎たち。その透明感あふれる姿は、まるで水面の上で舞う小さな宝石のようです。特に山々から流れる清らかな水が彼らを育みます。昔から日本人は、この小さくて愛らしい魚に心惹かれ、料理としてだけではなく、文化的象徴としても大切にしてきました。時間が紡ぐ伝統:祭りと食卓「鮎の日」の設定には歴史的背景があります。日本各地では昔から行われている「初物」を祝う習慣があり、その一環として初夏に捕れる新鮮な鮎への感謝が込められています。この日は多くの場合、家族や友人とともに屋外でバーベキューや川遊びが行われ、新しい季節の訪れと共に自然とのつながりを感じます。この日の料理にはどんなものがありますか? 塩焼き:香ばしい香りが漂い、その肉厚さが口いっぱい広がる体験。 南蛮漬け:爽やかな酸味と旨味が絶妙なハーモニーとなって舌鼓。 押し寿司:見た目も美しく、彩り豊かなテーブルを演出します。Ayu's World: A Journey Through the Seasons Ayu: The Messenger of Clean WaterThe presence of Ayu in a river is often considered an indicator of the river's health. When we see these fish swimming gracefully, it’s like a reminder from nature itself about the importance of clean water ecosystems. Many communities have come together to conserve rivers, realizing that these beautiful fish are not just food but part of their identity.The Taste That Transcends Generations: Culinary Heritage The Natural Beauty Surrounding Us: Rivers as LifelinesThe rivers where Ayu thrive are not merely bodies of water; they are lifelines connecting communities with nature...

鮎の日:日本の清流の女王を味わおう

2014年、全国鮎養殖漁業組合連合会は、日本古来の和食文化を象徴する魚、鮎を称える日として「鮎の日」を制定しました。この日が選ばれた背景には、鮎が最も美味しくなる旬が6月に訪れることや、全国的な鮎漁の解禁日が6月1日であることがあります。豊かな清流に生息するこの魚は、「清流の女王」として知られ、その上品で淡泊な味わいから多くの人々に愛されています。また、その独特な香りから「香魚」という別名も持っています。これらは、日本人が長い歴史を通じて育んできた食文化と深く結びついており、この制度によって多くの消費者にその魅力を伝えようとする努力は非常に重要です。清流の女王:自然と共鳴する美味しさ日本には四季折々の美しい風景が広がっています。その中でも特に川辺では、初夏になると緑豊かな山々から流れる清らかな水が、様々な生命を育む源となります。その中でも優雅に泳ぐ姿を見ることのできる鮎は、まるで自然そのものから授かった宝石です。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、人々は心踊らせてその存在感に魅了されます。子供たちへの教え:伝統文化として受け継ぐもの昔、私たち子供たちは夏になると家族揃って川へ出かけました。小川で遊びながら、水面を漂う小さな影を見つける度、大きな声で「あ!あゆだ!」と叫んだものです。その頃から学んだこと、それはただ単に釣るという行為だけではなく、自分自身も自然との繋がりや、その恵みへの感謝でした。新しい世代にも、この素晴らしい体験や知識を共有したいと思います。それこそが未来へ続く和食文化への架け橋になることでしょう。歴史的背景:日本人との深いつながり日本では古来より、多くの地域で鮎漁がおこなわれてきました。それぞれ地方独自のお祭りや風習があります。その中でも有名なのは京都祇園祭や岐阜県大垣市のお囃子などです。嵐前夜には赤布をドアにつけ、不吉な災難から家族や財産を守ろうという考え方があります。それほどまでにこの地元密着型のお祭りもまた、美味しさへの感謝とも言えるでしょう。また、「香魚」として知られるこの魚ですが、その匂いや味わいからも地元民には特別視されています。再生への道:環境保護活動として昨今、日本国内では環境問題や資源管理についてより一層意識されるようになっています。そして、この「鮎の日」は単なる祝日の域を超えていると言えるでしょう。それは、美味しい食材だけでなく、それ自体を見ることで得られる大切さ、生態系全体への影響について考える機会でもあります。この機会に思索し、自分自身の日常生活にも反映させたいですね。未来へ向けて:消費者との対話"私たちは忘れていない"Sushi restaurant owners and chefs across Japan are integrating more fresh ayu into their menus, helping to spread the joy of this delicacy to those who may have forgotten it. The taste and texture of ayu as it dances on the tongue, with hints of riverside herbs and a subtle sweetness, offer a unique experience that transports diners directly to Japan's lush landscapes. Even as we grow increasingly urbanized, these flavors remind us of our roots."夜明け前…" : 鮮烈な瞬間と思索」 The moments just before dawn are filled with stillness, as if nature itself is holding its breath in anticipation...

鮎釣解禁日とは?日本の楽しみ方と準備

毎年6月の初旬、日本各地で待ちに待った鮎釣解禁日がやってきます。この日は、川に豊かな生命が宿る瞬間を祝う特別な意味を持つ、地域社会と自然とのつながりを象徴しています。鮎は日本の河川生態系の重要な一部であり、その漁獲は数世代にわたる文化的な伝統と結びついています。歴史的には、江戸時代から続くこの風習は、地域の人々にとって家族や友人とともに過ごす特別な時間でもありました。流れゆく季節:魚との約束解禁日が近づくにつれて、河川には期待感が漂います。空気は水面から立ち上る微かな香りで満たされ、その中には新緑の草木や湿った土壌の匂いも混ざります。午前中の日差しが柔らかく川面を照らし、小鳥たちが楽しげに囀(さえず)る声が響き渡ります。この瞬間こそ、人々は長い冬を経て再び自然との絆を深める機会なのです。静寂の中で…心待ちする者たち6月初旬、この日の早朝、多くの釣り人たちはその場所へ向かうために家を出発します。その姿には期待感と共に高揚感が溢れています。「今年も良い釣果がありますように」と願う声も聞こえ、まるで祈りにも似た気持ちです。また、子供たちは父親や祖父から伝承されてきた技術を学ぶため、一緒について行きます。その様子を見るだけでも心温まります。母なる川…生命を育む源泉河川はただ水流として存在するだけではありません。それぞれの河には独自な物語があります。例えば信濃川では、美しい景観と豊かな魚種によって、多くの人々が訪れる名所となっています。この地では昔から「清流は生き物育て」の言葉通り、水質保全活動にも力を入れており、地域住民みんなで清掃活動なども行っています。過去への旅路…伝説として語り継ぐ文化また、日本各地には鮎釣りに関する多くの伝説や民話があります。特に名古屋周辺では、「岐阜城下鮎祭」が有名であり、この祭典では地域住民による手作業による「鮎料理」コンテストも開催されます。これらのお祭りやイベントによって、古い伝統が未来へ受け継がれていることも感じ取れるでしょう。秋風感じながら…思い出深いひと時さて、このような体験はただ単なる魚釣り以上です。それぞれのおじさん、おばあさん、自分自身、それぞれ異なる経験と思い出があります。一つ一つ丁寧につむぎながら、新しい思い出にも変わってゆきます。「あの日、この場所であんなことしたね」と笑顔になれる瞬間こそ、本当に大切なのです。祝福された解禁日:それぞれ異なる意味合いそしてこの日、それぞれ違った思いや目的があります。A級フィッシャーマン: "勝負だ!今年こそ最高記録更新!">ファミリー層: "みんなで楽しい時間と思い出作ろう!">友達同士: "楽しんできゃー!一緒なら何でも面白さ倍増!”饗宴:味覚を楽しむ時間への誘(いざない)A級フィッシャーマンとして挑戦する者から家族連れまで、それぞれ異なる目的とは言え、この日の終わりには素晴らしいご馳走という贈与があります。「今夜のおかずはもちろん新鮮な天然アユだね!」という声。不安定だった天候すら味方して、新しく調理されたアユ料理へ舌鼓。不意打ち的なお酒との組み合わせ。「この味だよ、この香ばしさ!」その場では笑顔しか見当たりませんでした。Coda: 自然との調和 - 魂への回帰とは? 鮎釣解禁日はただ単なる漁業活動の日とは異なります。それは私たち自身、大切なお互いや土地との関係性そのものなのかもしれません。しかしここまで進化した文明社会。その先見性ゆえ未だ悩む部分多々あるかもしれません。そして自然界への感謝忘れてはいけないとも教えてくれるものなのです。「私達、人間という存在とは何でしょう?」それとも、「もっと純粋だった頃、その思考・感情どこへ消えてしまったのでしょう?」すべて辿ればこの水流ほど不明瞭且つ美しい世界ありませんよね。 ....

バッジの日:日本のバッジ文化を祝う特別な日

バッジの日は、日本において非常に特別な日です。この日は、1945年の10月12日に、海軍が全国的に「バッジ」を用いた初の記念日として制定されたことから始まります。バッジとは、特定の資格や功績を象徴する徽章であり、そのデザインや色彩は多様です。この日を通じて、人々は自身の誇りや達成感を感じると同時に、仲間との絆を深める機会でもあります。このイベントは、学校や地域社会で行われ、多くの場合にはパレードや式典が開催されます。また、子供たちは自分たちの手作りのバッジを身につけ、その創造力と情熱を表現します。重要なのは、この日は単なる表彰の日ではなく、日本全体が一つになり、お互いを尊重し合うことを学ぶ機会でもあるということです。勝利の風:この地の名誉の旅何世代にもわたり、人々は名誉ある業績とそれに伴う責任について語り継いできました。例えば、高校生たちは体育祭で優れた成績を収めることで、自らが所属するクラスや部活動への愛着と誇りを感じます。そして、それぞれが手にするバッジには、その瞬間瞬間が込められているかのようです。「これは私たちだけじゃない」「みんな一緒だ」と心で感じる瞬間があります。夜明け前…薄明かりが差し込む中、一人一人が思い思いに手作りしたバッジについて語っています。「この色合いには特別な意味があるんだ」と言って、自慢げに見せびらかす子どもたち。その姿を見る大人たちもまた、自身の若き日の思い出が蘇ります。昔も今も変わらず、人々は互いに支え合ってきました。歴史的な背景として考えるならば、日本では江戸時代から武士階級による徽章文化があります。それはその後、大正時代から昭和初期へと受け継がれ、この日の意義にも影響を与えていると言えます。子供の思い出帳「あの日、私は金メダルよりも光輝く銀色のバッジを手に入れた」小学生時代、中運動会で大活躍した日々。一生懸命練習した成果として得られるその小さなメダルよりも、何倍もの嬉しさで胸いっぱいになったことなど忘れることなんてできません。それぞれ持つ意義とは全く異なるものですが、このような経験こそ、後々まで残る宝物になります。そうして、それぞれの日常生活でも「自分自身」を再確認する機会ともなるでしょう。連帯感と誇り:コミュニティーとの絆…そして、この日にはもちろん地域ごとの特色があります!東北地方では、新鮮な野菜や地元産品によるお祝いのお菓子も登場します。「あぁ、美味しい!」と思わず声が漏れる瞬間。その美味しさだけではなく、その背後には地域住民同士のお互いへの理解・尊重というエネルギーがあります。このような活動によって人々同士結束している様子を見ることで、「私達日本人」という共通認識・アイデンティティーへの強化につながります。未来への架け橋:新世代へ引き継ぐために"彼らよ、お前たちこそ未来だ"NPO団体などでも積極的にイベント展開されていて、その中には若者向けワークショップなども含まれております。しかし「未来」という言葉だけでは物足りません。「それならばどうすれば良い?」そんな問いかけこそ必要なのです。この日自体、一つひとつアクションとなって循環している事実。また、自分自身より上回ろうとも下回ろうともない、「個」の確立という概念。それこそ最終的には目指すところになるでしょう。哲学的問い:名誉とは何か?"ただ本当に大切なのは数多く歩んできた道程なのだろうか?それとも過去より今という時間なのだろう?"BADGE(バッジ)はただ記号ではなく、「その背後」に隠されたストーリーとも言える存在。一枚一枚、それぞれ違った形状・モチーフながら親密さや愛着心強調されてきました。しかし、本当 の意味とは?果敢無き挑戦・友情・信頼関係 —これまで経て得たいずれ劣らぬ全体像として結晶化するのでしょう。それ故、多様性豊かな日本文化にも繋げながら次世代へ伝承するべき教訓になります。BADGE(バッジ)の日。そしてまた次なる新しい物語、生み出され続けるのでしょう…。どんな風景になるかわからない未来。でもそれだからこそ、大切さ気付いて欲しいですね! ...

徽章に捧ぐ気象記念日 - 自然を感じる重要性

「気象記念日」という言葉は、私たちが天候や自然現象を考える際に思い浮かべる、特別な日の一つです。しかし、この言葉を少しひねって、「徽章(きしょう)」と結びつけてみると、そこにはより深い意味が隠れていることに気づくでしょう。徽章はしばしば名誉や功績の象徴として用いられ、人々の心に誇りを与えるものです。一方で、気象もまた私たちの日常生活に大きな影響を与え、その変化はしばしば喜びや悲しみ、希望や不安と結びついています。このように、「気象」と「徽章」を結びつけることで、一つの特別な日が持つ意義がより豊かになると言えます。風の声:大地を駆け抜ける自然の力昔々、人々は空模様を見上げてその日の運命を占っていました。太陽が輝けば収穫が期待され、雨雲が迫れば不安な未来が待ち受けているというわけです。その瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、自然現象は人々の日常生活と密接につながっていました。また、その変化する空模様には地域ごとの文化的背景があります。日本では農業と密接な関係があり、お百姓さんたちは季節ごとの祭りで豊作への感謝を捧げました。それゆえ、「徽章」はこの文化遺産とも重なる重要なアイコンとなります。記憶の中で輝く徽章「気象記念日」においては、多くの場合、その年の特異な気候現象について振り返ります。それぞれの年によって異なる天候条件や出来事—たとえば、大雪による交通麻痺や熱波による農作物への影響—これらすべては「徽章」として私たちの日常生活に刻まれる出来事なのです。それでも、この日はただ過去を振り返るだけではなく、新しいスタートとしても機能します。嵐や晴れ間、それぞれには教訓があります。子供たちは青空の下で遊ぶ中、新しい知識や思いやりを学ぶ。そして大人たちはその経験から未来へ向けて行動する力強さを再確認します。このように、「徽章」は過去だけでなく未来へも希望という形で受け継がれるものなのです。夜明け前…新しい始まりへの扉"夜明け前" とは古くから新しい始まりへの期待感として表現されます。毎年訪れる「気象記念日」はまさしくこの瞬間とも言えるでしょう。私たちは過去から学んだ知識を胸に刻みながら、新しい未来へ向かう扉を開こうとしている。その扉から漏れる光は、新鮮な空気となって心身ともにリフレッシュさせてくれます。また、それこそまさしく私たち自身も成長している証拠なのです。子供のおもちゃ箱:夢見る季節"子供のおもちゃ箱" は夢と思い出で満ちています。毎年訪れる四季折々には、それぞれ特有のお祭りがあります。例えば春先には桜祭り、人々は家族連れでお弁当片手に公園へ繰り出します。また夏には花火大会など、多彩な色彩と音楽で賑わいます。この時期になると、大人になった今でもあの日々のお楽しみだった風船飛ばしなど、大切なおもちゃ箱から引っ張り出してきます。 こうした体験全体こそ、自分自身への小さな "徽章" だと思うことがあります。それぞれ短い時間ではあるものですが、一生忘れてはいけない貴重な思い出となっています。そして、この「気象記念日」があることで、その想い出にも花束が添えられるようになりますよね。結論:私たちは何処へ行く? "しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?" この問いこそ、「气韵」(きうん)- 残された印(シンボル) - として人類全体にも共通しています。そしてその時、その瞬間ひいてはその日に残した足跡こそ、各国独自性及び多様性 - そして響き合う美術館と言えるでしょう。当たり前の日常にも潜む非凡。\nまた、この影響力はいずれ次世代へ伝わります。その伝承こそ偉大なる武器となって次世代 をさらに強固無敵 の 「土壌」 を育んできます。\n\nそれゆえ、この特殊開催日— 気圧変化 に対する独自形成 = 徽彰(きしょう)のインスピレーション — はどんな社会文化環境下でも必要不可欠と言えるでしょう。\n\n果たして、この芸術的活動 — 過ぎ去った経験 の現在進行形 — の意義について皆さんも考えてほしいと思います。」 ...

チーズの日:日本でのチーズを楽しむアイデアとイベント

チーズの日は、日本において毎年6月12日に祝われる特別な日です。この日は、乳製品の一種であるチーズの魅力を広め、消費を促進することを目的として設けられました。1970年代から始まったこの習慣は、食文化の発展とともに成長し、日本国内外で愛される食品としての地位を確立しています。日本では、伝統的な食文化が根強い中で、西洋文化も徐々に浸透してきました。特に明治時代以降、西洋料理が取り入れられるようになり、その中でもチーズは非常に人気があります。初めて日本で作られたチーズは1872年、北海道でスタートした酪農業と共に生まれたと言われています。このような背景から、チーズの日は単なるイベントではなく、日本人がこの美味しい食品との絆を深める機会となっています。豊穣なる白:チーズの魅力さて、この日はただの食べ物のお祝いだけではありません。それはまるで、大地が育んだ実りを讃える祭りのようです。熟成されたチーズが放つ香り—それは山々や草原を駆け抜ける風と交わって、生乳から紡ぎ出された贅沢な記憶へと私たちを誘います。歴史的背景:夜明け前…昔々、日本人にはほとんど馴染みがなかった乳製品。しかし時代が進むにつれて、西洋からやってきた技術や知識によって変わっていきました。特に北海道では、酪農業者たちが自家製のヨーグルトやバターだけでなく、さまざまな種類のチーズも試み始めました。その頃、人々はその新しい味わいに驚きながらも、一歩ずつ受け入れていったのでした。そして1983年には「全国酪農大会」が開催され、それによってより多くの人々が牛乳やその派生物への興味を持つようになりました。それまで手元になかった多様性—クリーミーなカマンベールからしっかりしたチェダーまで—今では私たちの日常生活にも欠かせないものとなっています。子供たちの思い出帳思い返してみれば、多くのお子さんたちは学校給食で初めて口にしたスライスされたプロセスチーズ。その瞬間、「これは何だろう?」というワクワク感とともに、その後次第にハードタイプやブルーチーズなどにも手を伸ばすことになるでしょう。そして、「あ!これ好き!」という感動は、大人になった今でも鮮明です。地域性:風土との融合また、日本各地には地域ごとの特色ある風味豊かなチーズがあります。例えば、北海道産モッツァレラや信州産クリームチーズなど、それぞれの土地柄や気候によって生まれる独自性があります。この日には、その土地ならではの商品も多く取り上げられ、多くのお客様が楽しむ姿を見ることができます。未来へ繋ぐ架け橋Tシージの日には、その魅力だけではなく未来への可能性について考える良い機会でもあります。「将来、自分自身も作ってみたい」と思う若者も増えていることでしょう。また、自宅で手作りする方々もいる中、この日は家庭でも楽しく過ごすことのできる素晴らしいイベントなのです。それこそ家族団欒という言葉通り、一緒に料理しながら楽しむ時間こそ、本当に価値ある瞬間と言えるでしょう。哲学的問い:しかし…勝利とは何か?"しかし、本当に勝利とは何なのだろう?" それはただ単なる商品消費率向上なのか、それとも心温まる思い出作りなのか?私たち日本人として、この日を通じて、新しい挑戦への一歩となれば幸甚です。そして、その小さな一歩こそ、大きなお祝いへ繋げてゆく道標となります。...

「写真の日」にみる「はいチーズ」の由来と楽しみ方

「写真の日」とは、特に日本で毎年6月19日に祝われる日であり、写真の重要性とその文化的な影響を再認識するための特別な日です。この日を設けた背景には、1872年に日本初の写真家として知られる浜田 彦蔵が、全国初の公的な撮影所を開設したことがあります。彼は技術革新とアートの交差点に立ち、多くの人々に写真という新たな表現方法を広めました。その後、この日は単なる記念日に留まらず、人々が思い出を形にする大切さや、それぞれの人生における一瞬一瞬の価値を考える機会となっています。笑顔とシャッター音:はいチーズ、その一瞬皆さん、「はいチーズ!」という言葉はどこか懐かしい響きを持っていませんか?カメラマンがレンズ越しに目指す幸せな瞬間、その合図とも言える掛け声には、不思議と人々を笑顔にさせる魔法があります。まるで、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような、一体感が生まれます。子供たちが集まり、大人たちも心から楽しむ時、この掛け声は記憶となって刻まれるでしょう。夜明け前…新たな光景への期待昔から、人々は風景や出来事、そして愛する人との関係性を永遠に残したいと思うものです。「はいチーズ」の背後にはそんな願望があります。これは単なる言葉ではなく、時間が流れる中で変わらぬ心情や絆を象徴しています。それこそ、家族や友達との大切な瞬間—誕生日パーティー、新年のお祝い、大切な卒業式—すべてこれらは今まで数えきれないほどの場面で発せられてきました。この言葉によって多くの人々が集まり、その場でしか味わえない感情と共鳴している姿を見ることができるでしょう。子供たちの思い出帳:未来への架け橋また、「はいチーズ」という掛け声には別途意味もあります。それは、新しい世代へ想い出を繋げていく架け橋でもあるからです。例えば、小さなお子さん達がお父さんお母さんと共に公園へ行き、遊び疲れた顔でシャッター音とともに笑顔になった瞬間。「この笑顔は絶対忘れないよ!」と言わんばかりです。このような一コマひとコマが積み重なることで、それぞれ家族や友人との関係性も育まれてゆくものなのです。文化的根底:写真というアート日本だけではなく世界中どこでも同様ですが、「はいチーズ」が広まり始めて以来、多様化した文化背景や地域性によってそれぞれ違ったニュアンスも持つようになりました。例えば、西洋諸国では「Say cheese!」と言います。また南米では異なる方言や表現も用いるため、その国ごとのコミュニケーション手段としてこのフレーズは進化しています。それゆえ、この掛け声自体が持つ力強さ・ユニークさ・そして愛しさなど、多角的視点から見ても非常に魅力的だと言えるでしょう。映し出される真実:歴史的背景への理解"ああ、一枚もっといい感じになるかな…" と不安になりながら何度も撮影し続けていた頃から比べれば、本当に信じられないほど便利になりましたね。しかし、大事なのはただシャッター音だけではなく、一緒に過ごす時間そのもの。そして、この日常とは違う非日常的空間だからこそ得られる結束感や満足感。その時々だけ特別になる気持ちは多くの場合、『これまで以上』なのかもしれません。勝利へのステップ:人生という舞台へ"しかし、本当に勝利とは何なのでしょうか?""ただ過去(おわ)り去った記憶なのでしょうか、それとも未来へ蒔いた種なのでしょう?""この問いかけこそ、人々自身へ向けた重要なメッセージなのです."...

真珠の日 – 日本の美と伝統を祝う6月1日の意味

日本真珠振興会が制定した「真珠の日」は、6月の誕生石としての真珠を記念する特別な日です。この日は、私たちにとって単なるカレンダー上の一日以上の意味を持ちます。真珠はその美しさや希少性から、多くの文化において特別な地位を占めてきました。日本では、古くから真珠は富や権力の象徴として重視され、多くの神話や伝説にも登場しています。そのため、「真珠の日」は、日本人が長い歴史とともに育んできたこの宝石への感謝を込める機会でもあります。勝利の風:この地の名誉の旅かつて、日本は海に囲まれた国であり、その海洋資源は人々の日常生活と密接に結びついていました。特に、伊勢志摩地域では、アコヤガイから採取される真珠が名高く、その技術は代々受け継がれてきました。その技術革新によって、高品質な養殖技術が確立され、多くの場合、それは農業革命とも呼ばれるべきものでした。1960年代には、日本政府も「国際的な競争力を持つ産業」として真珠産業を推進するため、多くの支援策を展開しました。この時期、世界中で日本製品への需要が高まり、「ジャパンバブル」とも称される経済成長期となりました。このような背景から、日本では6月1日が「真珠の日」として制定されたことには深い意味があります。夜明け前…ある日の朝、小さな漁村では漁師たちが早朝より潮風を浴びながら海へと出て行った。彼らは青い海底で輝く貝殻を見ることになるだろう。それらこそ、新しい命——新しい世代——として生まれ変わる未来への希望であった。そして、その中には何千年もの間、人々によって愛され続けてきた美しい真珠も含まれていたことでしょう。その光景を思い描くだけで胸が熱くなるようです。水面下で波間に揺れる貝殻、それらから採り出される白やピンク色の丸み帯びた宝物。それら一つ一つには、漁師たちと共に過ごす数世代にもわたる苦労や情熱、その全てが詰まっています。そして、この日こそその成果を祝い、人々との絆を再確認する時でもあります。子供の思い出帳幼少期、自分のおばあちゃんから聞かされた伝説があります。「昔々、この地域では若者達がお互いに愛し合う印として、初めて見つけた真珠を交換し合った」というものです。その話には胸躍らせながら耳を傾けました。「それぞれ何百年も前から語り継げられている物語だよ」と言われ、大切さ加減に心温まりました。それ以来、自分自身でもどうしても手元に置いておきたいと思うほど、あこや貝によって生み出された美しい小粒でした。その感動的な経験こそ、「真珠の日」が私達にも影響している証なのです。周りのみんなも同じ気持ちだったでしょう。この日は大切な思い出として心に刻まれています。未来への希望:記念日の重要性"私達には文化という遺産があります。" "それは時間と共鳴し続けます.""近年、日本全国各地で開催されるイベントでは様々なアクティビティーがあります。今年もまた新しい人々との繋がり、生涯忘れ得ぬ瞬間へと導いています.""そして未来への希望とはただ探すものではなく、自身で創造してゆくものでもある。" 結論:永遠なる問いかけ"しかし、美とは何でしょう?ただ光り輝くだけなのか、それとも心温まる記憶なのか?" "この問いかけこそ、『真珠の日』によって強調されています。それぞれ異なる人生経験と思考方式・文化背景など。しかし、それぞれ共通した願望—愛・友情・そして平和—これこそ全て繋ぐ要素となります"...

氷の日:日本の冬を楽しむ特別な日

氷の日は、毎年2月6日に日本で祝われる特別な日であり、その名の通り、氷にまつわる文化や習慣を称えることを目的としています。この日は、日本全国の多くの地域で様々なイベントが開催され、冬ならではの厳しい寒さや美しさを体感する機会となります。特にこの日は、冬季オリンピックやスキー競技など、氷上で行われるスポーツへの関心も高まり、多くの人々が集まります。冷たき美:凍てついた世界への誘いこの特別な日には、多くの地域でアイスクリームやかき氷など、冷たい食べ物が振る舞われます。その瞬間には、人々が心から楽しむ姿が見られ、「まるで宝石のような氷」が口中に広がり、一時的ながらも心を豊かにします。かつては、この日を迎えることで、農作物の成長と収穫への希望も込められていました。例えば、「雪中梅」と呼ばれる梅酒は、この時期になると多く作られ、その香り高い味わいは冬を感じさせます。夜明け前…凍てついた大地との出会い思い返せば、この日付には歴史的な背景があります。平安時代から続く「大寒」という暦に基づき、それぞれ地域ごとの伝承や風習が色濃く残っています。「昔、嵐の前には赤い布をドアに掛ける習慣」があったように、日本各地では自然災害への警戒感と共に「自然との共生」を考えることにつながっていました。そのため、これまで受け継がれてきた知恵と文化は、人々の日常生活にも深く根ざしています。子供の思い出帳:雪遊びと友情子供たちにとって、この日は特別です。学校から帰った後には友達同士集まり、「そり滑り」や「雪だるま作り」に夢中になります。その瞬間、一緒になって笑う声が響き渡ります。「まん丸な顔」と「真っ白な体」を持つ雪だるまとともに過ごした時間こそ、その後ずっと心に刻み込まれる宝物です。大人になった今でも、その思い出は色褪せず、新しい世代へ受け継ぐ価値があります。匂いや音:五感を刺激する冬のお祭りそして何より、この日の魅力的なのは五感全てによって味わうことのできる体験です。香ばしい焼き芋の匂いや、小鳥たちが羽ばたいて舞う音。赤ワインやお酒によって温められた身体から生じる優雅な香り。それぞれ違った思いや記憶から、この日にどんな風景を見るか想像できそうです。このような瞬間こそ、日本ならではのお祭りとして、多様性溢れる文化背景によって支えられていると言えるでしょう。結論:冷たさとは何か?温もりへ導く道標なのか?しかしながら、「氷の日」という存在そのものは何でしょう?それは単なる過去だけではなく、新しい希望へ向かう道しるべとも考えられます。そしてこの日は、一年後また新しく巡って来ます。それによって繰返され続けている「変化」と「再生」の象徴でもあるのでしょう。この冷たい季節だからこそ感じ取れる温もりがあります。この世界にはどんな意味合いやメッセージが隠されているのでしょう?私たちはただ目で見るだけではなく、それぞれ自分自身で感じ取り、生き続けない限り、本当の理解には辿り着けない気もします。...

探偵業の日 | 日本の探偵文化を知る特別な日

探偵業の日は、毎年7月4日に日本で祝われる特別な日であり、その目的は探偵業の重要性を再認識し、社会における役割を広く知ってもらうことにあります。探偵という職業は古くから存在し、その根源は江戸時代の町奉行や御用聞きにさかのぼるとされています。彼らは町の治安を守り、事件やトラブルを解決するために活動していました。現在では、個人や企業が抱える様々な問題解決のお手伝いをする専門家として、多岐にわたるサービスを提供しています。この日が設けられた背景には、探偵業が持つ文化的・社会的意義への理解促進があります。例えば、家庭内のトラブル、不倫調査、行方不明者捜索など、人々が抱える悩みや問題への対処法として、その存在がますます重要視されてきました。秘密と真実:暗闇から光へ「真実」と「秘密」。この二つの言葉には、それぞれ異なる響きがあります。しかし探偵という職業において、この二つは切り離せない関係です。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、一見無関係そうな事象でも実際には密接につながっています。私たちの日常生活では、小さな疑念や不安から始まる物語があります。それは時には友人との約束についてだったり、大切な人との信頼関係についてだったりします。そしてそんな疑念こそが、多くの場合、「調査」という道へ私たちを導いてくれるものなのです。影との対話…時代を超えた物語昔、日本では庶民も身近な問題解決者として「隠密」を雇うこともありました。この隠密とは、一種のスパイ活動を行う者であり、情報収集によってトラブル解決へ導いたのでした。それこそ今でいうところの探偵そのもの。しかしながら、その名声と役割は少しずつ変化していきました。幕末から明治維新期には、西洋文化が流入し新しい価値観が生まれる中で、日本独自の調査技術も進化しました。当時、警察機構もまだ整備されておらず、人々は自分自身で問題解決する術を模索していたためです。その結果、多様な依頼内容に応じて柔軟かつ迅速に対応できる探偵という職業が誕生したのでした。暗闇から希望へ…未来への道筋近年、日本国内でも多様化するライフスタイルや価値観によって、新しい形態の調査サービスが求められるようになりました。SNSによるプライバシー侵害、不適切な情報流出など、多様化するリスクへの対処法としてプロフェッショナルな支援が必要となっています。このような状況下でも、「真実」を追求し続ける姿勢こそがお客様から信頼され続けている理由なのかもしれません。子供のお守り帳…夢見る未来への旅立ち子どもの頃、自分だけのお守り帳を書いていたことありませんか?それぞれ大切なお宝や思い出を書き留めたり、不安ごとを書いたり…。その中には家族との絆や友情、人間関係など、大人になるにつれて重荷になる心配事まで詰まっています。「大丈夫、自分にもできるんだ」と思える瞬間、それこそ一歩前へ踏み出す勇気となりますよね。そして何より、この勇気こそ多くの場合、「誰か」に助けてもらおうと思わせてくれる瞬間なのです。その「誰か」が探偵である場合もあるわけです。未来描写:見えない線路上へ (選択肢) 過去を見ることで私たちは未来を見ることができます。また逆も然りです。日常生活では私たちは目に見えない線路上に立っていると言えます。その線路上では数多くの出来事や運命的出会いや別れがあります。それぞれ繋ぎ合わせながら私達自身という名所まで運んでいることでしょう。そしてこの日、「探偵」という言葉にも意味づけされ、新しい視点を持ちながらまた新たなる旅立ちになりますね。 ...

探偵業の日の意義と法律の適正化

探偵業の日は、2021年に制定され、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行日として位置付けられています。この日は、探偵という職業が社会において果たす役割や重要性を再認識し、同時にその合法性と倫理観を強化するために設けられました。探偵は、個人や企業から依頼された調査を行い、その結果を報告する専門家です。人々が持つ疑念や不安を解消し、安全で平穏な生活を支える役割があります。法律の施行は、特に日本において、多くの問題が顕在化した時期でもありました。それまで無秩序であった探偵業界には、多くのトラブルが発生していたため、この法律によって明確なルールと基準が設けられることになりました。制度化されたことで、不正な営業やトラブル防止にも寄与すると期待されています。影と光:探偵という名の双面性この日を迎えることで、人々は「探偵」という職業について真剣に考える機会となりました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うように、人々はこの仕事について様々な感情を抱きます。一方では悪事を暴く英雄的存在として、一方ではプライバシー侵害との境界線上で揺れ動く存在として。まるで薄明かりの中で踊る影絵劇のようです。法制化以前は、一部悪質な事例も見受けられ、その結果として一般市民から distrust(不信感)も招いていました。しかし、新しい法律によって定められた基準や義務が導入されたことは、市場全体にも良い影響を及ぼすでしょう。夜明け前…新たな道筋への希望2021年4月18日その日、日本中で新しい風が吹き始めました。改正法施行の日、それまでとは異なる世界への扉が開かれる瞬間でした。小雨降る夜明け前、静かな街並みに響き渡る足音、それぞれ自分自身と向き合う心地よい緊張感。その瞬間、誰もが息を飲みました。「これからどうなるんだろう?」という期待感とも不安とも取れる思惑。それこそ人間味あふれる瞬間だったと言えます。この日の意義とは何なのか?私たちはただ過去を見るだけではなく、新しい未来への道筋を見る必要があります。「適正化」が意味するもの、それは単なる規制ではなく、新しい価値観、新しい信用関係なのです。この変更によってどんな新しい物語が紡ぎ出されてゆくのでしょうか?子供の思い出帳:夢見る少年少女へ子供たちにも大切なお話です。夢見る少年少女達よ、「探偵」と聞いてどんなイメージがありますか?シャーロック・ホームズや名探偵コナンなど、本やアニメから吸収した冒険心あふれる世界。その背後には困難さと苦悩もあることをご存知でしょうか?それでも彼らには「真実」を求める使命があります。この日制定された背景には、その「真実」を追求する者たちへの尊敬と期待も含まれているわけです。*彼らこそ未来への希望—* 新しく生まれる制度との相互作用によって、本当になりたい自分になるため、一歩踏み出してほしい。そしてそれだけではなく、大人になった際には、自身も誰かのお手本となり、自身と社会全体へ貢献できるよう願っています。結論:未来へ向かう灯火となるもの"しかし、この新しい一歩とは何なのでしょう?"ただ過去から切り離された記憶なのか、それとも未来への希望となる灯火なのか。それぞれ一人ひとり違った答えを持つでしょう。しかし重要なのは、それぞれ自身で作り出すストーリーだと思います。そしてそのストーリーこそ、この日の意義につながります。 "私たちは未来を見るべきです。" そう言いたくなるほど、その先にはまだ見ぬ可能性が広がっています。どんな道筋でも、自身で選び取った選択肢だからこそ意味深いものになる—これは決して無視できない事実なのです。このような気持ちこそ、「探偵業の日」に込められた願いや目的なのでしょう。不確かな時代だからこそ、新しく生まれてゆく道筋、それを書き換える勇気を持ってほしいと思います。 ...

日本の衣替えの文化とその重要性

衣替えは、日本の伝統的な行事であり、季節の移り変わりを感じる重要な文化的慣習です。毎年春と秋に行われ、冬物から夏物、あるいはその逆への衣服の変更を意味します。この行事は、気候に応じた適切な服装を選ぶことで体調を整え、またその時期特有の美しさや風情を享受することが目的です。古くから日本では四季が非常に重視されており、その変化を感じながら生活することが求められてきました。この風習は平安時代まで遡ることができ、その当時より王族や貴族たちは公私ともに季節に応じた衣装で過ごしていました。特に平安時代には、「重ね着」や「色目」を用いた多層的な服装スタイルが流行し、それによって自らの地位や個性を表現する一助となっていました。その後も、日本の文化や価値観に深く根付いている衣替えは、現代でも多くの人々によって引き継がれています。新しい風:季節感覚との対話晴れ渡る青空と共に桜が舞う春、新緑溢れる初夏…そんな瞬間、私たちの日常には独特なリズムがあります。そのリズムこそが、まさに衣替えによって強調されます。実際、この儀式はただ単なるファッションチェンジではなく、「自然との対話」を促すものなのです。衣替えは、日本だけでなく、多くの国々でも見られる文化ですが、その形式や実施方法には独自性があります。日本では特定の日取りとして「春分の日」や「秋分の日」が選ばれることが多いですが、この日取りも太陽暦と密接につながっています。また、この行事には神社などで祈願する風習もあり、自身だけでなく家族全体の健康を願う象徴でもあります。歴史という名の布地:織り込まれた記憶振袖(ふりそで)や着物(きもの)、それぞれにはストーリーがあります。その布地、一つ一つには先人たちから受け継いだ思いや想像力が織り込まれているかもしれません。昔、人々は街角で寄せ合った声、一緒になって笑った日々、そのすべてが今も続いているようです。視覚:鮮やかな花柄模様や淡い色合い、新緑とともに生まれる新しいデザイン。それぞれ手触りまで異なる生地。それら全てを見ることで心躍ります。そしてそれこそ、「これから訪れる季節」に心弾む瞬間なのです。嗅覚:クリーニングされた洗いたての服から漂う石鹸の香り。それとも初めて身につける新品だからこその革製品独特な匂い…。それぞれ新しいシーズンへの期待感を高めます。聴覚:友達との雑談中、お互い新しいスタイルについて語ります。「これはどう?」と言われた瞬間、自分自身もまた考える材料となります。この瞬間、それぞれのおしゃれセンスについて深く語り合う楽しみがありますね。小道筋…思い出という名残Aさんのおばあちゃんのお話。子供だった頃、おばあちゃんはいっつも春になると彼女専用のお洋服作成キットをご準備していました。それを見るAさん自身、一度見ただけでも心温かくなる思い出でした。「この生地いいよね」と言って立ち寄った街角、生涯忘れることのできない青空と共になんとも言えぬ雰囲気でした。最近では仕事場でもクールビズ(涼しいビジネススタイル)が推奨されるようになりました。しかしこの取り組みとは別として、一部企業では社員各自による自由なファッション選択肢にも力点がおかれてきました。この流れこそ新しく起こる『働き方』への進化として捉えるべきでしょう。そして企業内外問わず、『あなた自身』という存在表明にもつながっています。また、自分自身だけではなく周囲との良好関係構築にも寄与していますね。This "clothes change" could be viewed as an echo of humanity. The simple act of changing one’s attire is a way to express oneself and reflect upon one's inner feelings. It is a celebration of both tradition and modernity, reminding us that even amidst change, there lies continuity in our shared experiences....

TUBE DAY - ハワイのサーフィンイベント

TUBE DAYは、ハワイの文化と生活の中で特別な位置を占める日であり、サーフィン愛好家や地域コミュニティにとって欠かせないイベントです。この日は、ハワイの象徴的な波に挑戦し、その美しさを称える機会となります。サーフィンはハワイの伝統的なスポーツであり、古代から人々が海との深い結びつきを持ってきた証でもあります。歴史的には、サーフィンはポリネシア文化から発展し、19世紀には欧米人によって広まりました。ハワイでは、多くの著名なサーファーが生まれ、その技術やスタイルが世界中に影響を与えました。TUBE DAYは、この素晴らしいスポーツを祝うだけでなく、それを通じてコミュニティを強化する役割も果たしています。勝利の風:この地の名誉の旅波が寄せる音に心躍らせながら、人々は一つとなり、その瞬間を楽しみます。青い空と太陽が輝く中、人々はビーチへと向かいます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、多くの人々が集まるその場には独特な雰囲気があります。夜明け前…TUBE DAY の始まりは早朝です。まだ薄暗いうちから準備が始まり、海への期待感が高まります。「今日はどんな波だろう?」という期待を胸に抱きながら、多くのサーファーたちが自分のお気に入りのボードを手にします。その瞬間、一種独特な緊張感と興奮が漂います。海岸線には色鮮やかなパラソルやビーチタオル、お弁当持参のお母さんたちや子供たちも姿を見せます。「今日こそ最高の日になる!」という願いともに、人々は楽しい時間を過ごす準備万端です。子供の思い出帳TUBE DAY はまた、新世代への受け継ぎの日でもあります。この日、大人たちは子供たちにサーフィンや海とのふれあい方を教えます。「見てごらん、この波だよ!」という声が響き渡り、小さな手で水面へと飛び込む姿を見ることは、とても感動的です。それぞれのお子さん達には「自分だけの日」として記憶されることでしょう。このようなお祭りでは、「安全第一」が常識です。しかしその一方で、自分自身や仲間との絆も忘れません。一緒になって喜びあったり助け合ったりすることで、新しい友情も生まれる瞬間があります。その時こそ、本当にTUBE DAY の真髄とも言える「絆」を感じ取れる瞬間なのかもしれませんね。潮騒(しおざわ)と思ひ出TUBE DAY に参加すると、不思議なほど時空超えて何年も前まで遡ります。それぞれ家族や友達との懐かしい思ひ出がおぼろげながら蘇ります。「昔、おじいちゃんもこの場所でこうして遊んだんだよ」と話す声、「私も初めて波乗りした時、こんな感じだった!」など、生涯忘れ得ぬ記憶となっています。潮流(ちょうりゅう)・それぞれ違う物語TUBE DAY はただ楽しむだけではありません。それぞれ個々人によって異なるストーリーがあります。この日ある父親はいまだ生き続ける母親への想いや未熟だった自分自身への挑戦心について語るでしょう。そして他方では、自身より若かった頃、自信満々だった姿について振返るかもしれません。また新しく知遇した仲間との笑顔にも感謝するでしょう。それこそ TUBE DAY の魅力!皆様それぞれ異なる想いや物語を大切につむぐ場所なのです。結論:哲学的問いとして…TUBE DAY とは何なのでしょう?単なるイベントなのか、それとも夢見る者同士すべて大地から送り込まれるメッセージなのか?それとも私たち一人一人内面深く隠された夢への扉へ繋ぐ鍵なのか?理解できないことにも、一つ言えることがあります—私たちは共通して「本物」を求め続けています。そしてそれこそ真実!あなた自身、この不変なる魂とも向き合うべき道筋として残され続けています!...

水道週間とは?水の大切さを再確認するためのイベント

水道週間は、日本の各地で6月7日までの期間にわたり、水道の大切さやその歴史、そして持続可能な水利用について考える機会を提供する特別な時期です。この週間は、国民が水資源への感謝と理解を深めるために設けられています。1958年から始まったこの取り組みは、当初は衛生面や健康面から水道の重要性を訴えるものでしたが、現在では環境問題や災害時における水供給の確保など多様な視点から議論されるようになりました。日本は島国であり、多くの河川と湖沼を有していますが、その水資源は限られています。古くから「水」は人々の生活に欠かせない存在でした。平安時代には貴族たちが清浄な川や泉を求めて移動した記録も残っており、水が豊かな土地に繁栄がもたらされるという考え方は今も変わりません。また、江戸時代には町づくりにも工夫が施され、水路や井戸など、多様な形で人々の日常生活と結びついていました。清流の恵み:命を育む潤い青々とした田んぼに注ぐ清流、その音色は生命そのもの。早朝、小鳥たちがさえずる中で感じる一滴一滴。その恵みこそが私たちの日常生活を支えていることを再認識する瞬間です。毎日の食事、お風呂、美味しいお茶—すべてにこの「水」が関わっています。それだけではなく、この週間中には地域ごとのイベントも開催され、人々がお互いに交流しながら、水資源について語り合う場ともなるでしょう。夜明け前…未来への責任夜明け前、この静寂な時間帯、街全体が目覚めようとしている瞬間があります。その中でも、「どんな未来へ向かうべきか」と自問自答する時間でもあります。この世界的な気候変動によって、我々人類はいかなる選択肢を持つのでしょうか?日本国内では近年、大雨による洪水や干ばつなど異常気象によって、水供給への影響が懸念されています。それだけでなく、高齢化社会となった日本では、安全で信頼できる水道システムの維持・更新も大きな課題となっています。子供たちと思い出帳:次世代へのメッセージ子どもの頃、自宅のお風呂場で泡だらけになりながら遊んだ思い出、それこそ「良い想い出」のひとつです。しかし、大人になるにつれて忘れてしまうこともしばしば。「当たり前」に思えてしまうこの安全な飲料水、それでも実際には多くの努力と技術革新によって我々の日常生活へ届いています。だからこそ、この伝統的なイベントには子供たちにも参加してほしいと思います。そして彼ら自身の日記帳にも、「今日学んだこと」を綴ってほしいですね。その想い出帳こそ、一緒に育む未来への種なのです。風土との調和:地域ごとの取り組み地域ごとの特色あるイベントや活動とは、その土地ならではの文化とも深く関係しています。例えば、長野県では雪解け水を利用した美味しい名酒作りがありますし、四国地方では地元産のお米づくりと結びついた農業体験イベントがあります。このように、日本全国各地で多様性豊かなアプローチがあります。それぞれ地域住民同士がお互いにつながりあうことで、「共存共栄」という精神にも根差していると言えますね。知恵と思いやり:持続可能性への道筋私たちはこれまで数世代分積み上げてきた経験から学び続けています。しかし、それだけでは不十分です。「持続可能」なる言葉そのものよりも、本当に意味するところ—それは、新しい発見や実践によって進化させてゆく姿勢です。この期間中には、多彩なワークショップなど通じて、新しいアイデアや取り組みに触れることでき、自身でも行動へ移せる機会になるでしょう。またSNS上でも「#WaterWeek」を用いた情報発信が盛んになれば、更なる波及効果も期待できますね。哲学的問い:何故、水なのか?"しかし、本当に勝利とは何なのか?ただ単なる過去のできごとなのでしょうか、それとも新鮮な命として土壌へ蒔かれ芽吹いてゆく種なのでしょう。" "それとも、この青色海原に漂わせながら見る夢そのものなのかな。" ...

がけ崩れ防災週間の重要性とは

日本の地形は美しい山々や険しい崖に囲まれており、その自然の壮大さは私たちに深い感動を与えてくれます。しかし、この美しさの裏には、危険が潜んでいることも忘れてはいけません。毎年、6月に設けられる「がけ崩れ防災週間」は、この国特有の地質的なリスクを意識するための重要な期間です。がけ崩れは、豪雨や地震などによって引き起こされる可能性があります。これらの現象は時として予測不可能であり、早期警戒と適切な対策が求められます。この防災週間は、多くの人々に向けて教育活動を行う良い機会となっています。公的機関や地域団体は、一緒になって訓練を行ったり、防災グッズについて話し合ったりします。そして何よりも、「備えあれば憂いなし」という考え方が根付くことを目指しています。この取り組みを通じて、被害を最小限に抑えるための意識改革や行動変容が促進されることになるでしょう。風の中で叫ぶ声:自然との対話想像してみてください。ある静かな朝、薄曇りだった空から急に暗雲が立ち込めてきました。その瞬間、大地から響いてくるかすかな振動…。それはまさしく自然から送られる警告なのです。「準備せよ」という声。しかし、その声には耳を傾けず、多忙な日常に流されてしまう人々もいます。夜明け前…明かりへの道私たちの日常生活では、いつも快適さや便利さを追求しています。しかし、それと同時に、自分自身や家族、そして地域社会の安全にも目を向ける必要があります。「家族一緒に避難訓練」と書かれたポスターが町中で見かけられるようになります。それを見るたび、「もし本当にその時が来たらどうしよう?」という思いが胸によぎります。それでも、人々は自分自身だけではなく、大切な人々とのつながりについて考え始めます。子供たちの日記:未来への約束この防災週間では、多くの場合、小学校などで子供たちによる体験学習も行われています。「先生!今日はいざという時どうすればいいか教えて!」そんな無邪気な声が教室内で響き渡ります。彼らには、自身だけでなく家族全員を守る責任感があります。そして、その教えこそ未来への約束なのです。教室から出れば、美しい日本庭園があります。その庭園には色とりどりの花々と共存する虫たち。そして、その様子を見ることで「生き物みんな仲良く暮らそうね」と教わります。このような経験こそ、小さな心にも大切なメッセージとして刻まれていきます。過去と現在:歴史的背景日本では古代から自然災害との戦いがあります。そして近代まで続いた数多くの出来事—それでも人々は力強く立ち上がりました。一例として1959年伊勢湾台風後、日本全国各地で起こった土砂崩れ。当時政府は新しい法案を通じ、新しい防災制度へ移行しました。この歴史的背景には多様な試練・成功・失敗によって形成された知恵があります。そして今もなお、過去から学ぶ姿勢こそ未来へ繋げるカギです。命綱として残した足跡:備えること自体が力になる'何もしない'という選択肢よりも、「準備する」ことによって身についた自信。それこそまさしく命綱なのです。その経験値はいざという瞬間、生死を分かつものとなります。一つ一つ積み重ねてゆっくり育んだ知恵。それぞれ異なるバックグラウンドとは言え、人間同士助け合う姿勢に共鳴します。「私だけじゃない」その意識づいている限り、防げるものだと思います。哲学的問い:恐怖とは友達になれるもの?"しかし、本当に恐怖とは友達になれるものなのでしょうか?それともただ単なる敵なのでしょう?" そう問えば、多様な視点から議論できます。不安だから逃げたい気持ち。でも、それ以上無駄金使わず真剣になる選択肢「安心」を選んだ結果ですね。「何もしない」選択肢以上価値ある選択肢見つけ出せば道開くだろうと思います。また違った世界観持てば風景一変すると想像してみませんか?この問い掛けこそ、一歩先へ進むためチャレンジとなってほしいと思います。終わりなく続く旅路:新しい光へ照らされながら"そして、この定期イベント“防災週間”通して我々再確認した思いや実践—繰返し示し合わせ具体化し育成必要性ありますね。" 様々交わされた言葉その全ても無駄じゃありません!我等皆歩む旅路だから皆共存でき幸せ咲き誇ろう希望求め集結でき存在意味見出せれば素晴らしい事ですね!この国土守護者として人生享受でき更なる豊潤満喫でき社会創造運営してゆこうと胸張れる喜び感じたいと思います! 次世代また次世代へ伝承づよむ文化運営忘れてはいませんでしょうか。この貴重瞬間凝縮した日常保つ為努力すべき!" ...

氷室の日の由来と意義 - 日本の氷文化を考える

1985年(昭和60年)3月28日、当時の日本冷凍事業協会副会長であった小野田正美氏の発案により「氷室の日」が制定されました。この日は、江戸時代にさかのぼり、旧暦の6月1日に加賀藩が将軍家に氷を献上していたことに由来しています。つまり、古くから日本には氷を大切にする文化が根付いていたわけです。この「氷室の日」は、日本人がその歴史的背景を再認識し、冷凍技術や保存方法について考える良い機会となっています。寒い冬から生まれた温もり:江戸時代への旅江戸時代、日本では夏になると食材を保存するために「氷」が重要視されていました。当時はまだ冷蔵庫もなく、新鮮な食材を保つためには、この天然の氷が不可欠でした。加賀藩では、特定の日に将軍家へこの貴重な資源を献上し、その際には祭りさながらのお祝いが行われていました。まるで雪解け水が流れるような清々しい香りとともに、そのひんやりとした空気は人々の心を打ちました。過去への呼びかけ:子供たちのお祝い現代では、「氷室の日」を通じて子供たちにもその重要性を伝えようという動きがあります。地域ごとのお祭りやイベントで「氷」のありがたさについて学ぶ機会が増えてきています。特別なお菓子や飲み物で祝う様子はまるで夏休みの思い出帳。その日だけは涼しげな風鈴音色とともに、一瞬でも過去へ戻れるかもしれません。今あるものへの感謝:名残雪と共に今日私たちが享受している冷凍食品やアイスクリームなども、この日の伝統から育まれたものだと言えます。「どこまで続いているんだろう?」そんなふうに思わせるほど、この伝統的な文化は私たちの日常生活にも溶け込んでいます。そしてそれは、人々同士の結びつきや感謝する心にも繋がっていると言えるでしょう。忘れられない香り:市場へ響く声各地では、この記念日に合わせて市場などでも特別セールやイベントが行われています。「新鮮さ」を求める声は市場中響き渡ります。そこで販売されるアイスキャンディーには、「昔ながら」の製法によって作られたものも多くあります。その甘美な味わいは、多くの場合、自宅でも再現できず、一度味わった人々のみぞ知る贅沢です。未来への約束:次世代との繋ぎ役“未来”とは果てしない道筋。ただ、私たちは今この瞬間にもその道筋を描いています。"氷室の日"という記念日は単なるイベントだけではなく、その背後には深い文化的意味があります。この日を通じて、日本全国どこでも人々がお互いに手を取り合って自然との調和、大切な伝統、人間関係について考える機会になります。それこそ、「過去」と「未来」を結ぶ架け橋なのです。」そして、「勝利とは何か?」この問い掛けこそ、私たち自身への最大級の挑戦なのかもしれません。...

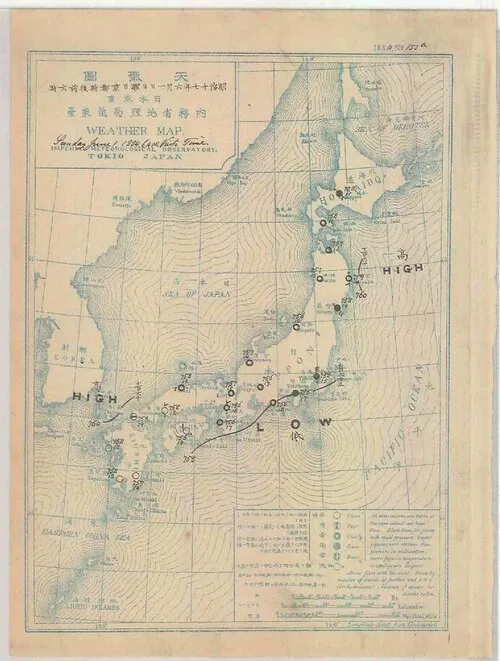

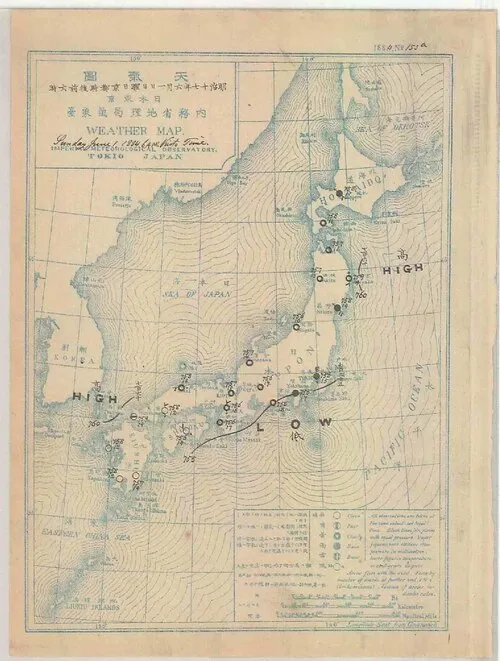

気象記念日:日本の気象を祝う日

気象記念日は日本において、毎年3月1日に定められている特別な日です。この日は、日本の気象学の重要性を認識し、気象についての理解を深めることを目的としています。1883年に日本で最初の公式な気象観測が行われたことを記念し、以降、日本は自然現象や気候変動について多くの研究と観察を続けてきました。この日には全国各地で様々なイベントが開催され、学校や地域団体が協力して天候や気象情報に関する教育活動が行われます。人々は自らの日常生活における天候への意識を高め、自分たちが住む環境について考える機会となります。これによって、災害への備えや環境問題への理解も促進されるのです。春風に乗せた思い:変わりゆく空春の日差しが大地を暖かく包み込む頃、人々は新たな季節への期待感で胸を膨らませます。その瞬間、空は青く澄み渡り、小さな雲がふわふわと漂う様子には、何とも言えない心安らぐ美しさがあります。この美しい景色も、実は厳密な観測と長年の研究によって支えられています。「風」から始まった物語:長い歴史の扉さて、日本で初めて正式な気象観測が始まった1883年、この出来事は実際どんな背景から生まれたのでしょうか?当時、日本は急速な近代化へ向かって進んでいました。海外との交流も盛んになり、その中で科学技術への興味も高まりました。人々は自然現象に対する理解を深めたいという欲求から、新しい知識へ目を向け始めました。そして、この時期に登場した「東京天文台」が、日本初の本格的な気象観測所となります。夜明け前…:闇と光の狭間でしかし、この新しい試みには苦難も伴いました。当時、多くの場合、人々は風や雨など自然現象によって生活リズムが乱れることもあり、それ故に彼らの日常生活にも影響していました。「今日のお天気どうなるだろう?」という問いかけは、多くの場合不安や心配ごとの源でもあったことでしょう。しかし、このような状況だからこそ、人々はいっそうその解明へ挑戦しました。夜明け前には暗闇があります。その暗闇こそ、新しい発見への道なのです。子供の思い出帳:未来へつながるメッセージ私たち一人一人にも、自身のお天気について特別なお話がありますよね?例えば、小さいころ夏休みに家族と海へ行き、「今日は晴れる」と信じていたあの日。それとも、大雪警報の日、その白銀世界を見るため窓から顔を出していた瞬間…。これらすべて、お天気によって形成された私たち自身の記憶なのです。そして、その思い出帳には、大切なお知らせがあります。「未来」を意識した行動です。共同体として感じる責任:温暖化との対峙現在では温暖化など環境問題がクローズアップされています。それ故、「お天気」の意味合いだけではなく、その背後には私たち自身の生活スタイルにも影響される要素が潜んでいます。このようないろんな側面から見ることで、多様性あふれる「お天気」という概念へアプローチできるでしょう。また、それぞれ個人としてではなく、一つコミュニティとして大切さについて共通認識することも大事になっています。それこそがお互いにつながり合う証でもありますね。結論として…:「それぞれのお天道様」The world of weather, its complexity and beauty, invites us to ponder: What does the weather signify in our lives? Is it merely a forecast or is it a reflection of our deeper connections with nature? The whispers of the wind, the gentle caress of rain—these elements speak to us and remind us that we are but threads in the great tapestry of existence. As we commemorate Weather Day each year, let us not forget that within every cloud lies a story waiting to be told. After all, isn’t life itself just one long conversation with the sky?...

東京気象台の歴史とその重要性

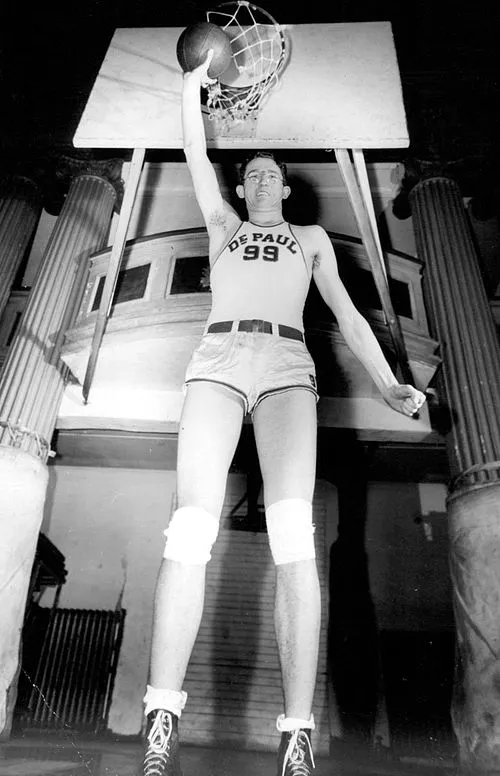

1875年6月1日、東京に新たな風が吹き始めました。それは、当時の日本における気象観測の礎を築くべく設立された東京気象台(現在の気象庁)です。この日から始まった観測は、農業や交通、国民生活に深く関わる天候情報を提供し、日本の近代化に寄与しました。この気象台は、世界中で進化を遂げていた科学技術の波に乗り、日本でも近代的な気象予報システムが必要であるとの認識が高まり、その結果として生まれました。当初は、アメリカやヨーロッパの技術者たちによって導入された手法が用いられていました。特に、有名なフランスのメテオロジストたちから学び取った技術が多く活用されました。これらの技術は、日本全体で天候変動を理解し、農業や商業活動へも役立つ情報提供につながりました。勝利の風:この地の名誉の旅初夏の日差しが降り注ぐ中、新しい挑戦と希望を抱えた人々。赤いカーネーションが鮮やかに咲き誇る公園で、子供たちが無邪気にはしゃぎ回っていました。その背後には、この国を変えるための日々努力する科学者たちがおり、一歩ずつ未来へ向かう道筋を描いている様子があります。夜明け前…暗闇から光明への道筋、それは決して平坦ではありませんでした。最初の日々には、多くの場合、大自然との葛藤もありました。しかし、そのような試練こそが、人間性と知識への渇望を呼び起こしたと言えるでしょう。雨音と雷鳴、その合間から聴こえる観測機器による「カチッ」という音。それらすべてがこの新しい時代への期待感を増幅させていました。子供の思い出帳時は流れ1884年。この年には記念すべき出来事として東京気象台によって正式に「気象観測の日」が制定されます。今、この瞬間にもどこかで小さな子供たちが「今日は雨だね」と母親との会話で楽しむ姿があります。その背景には東京気象台によって記録された数多くのお天気データがあります。「それでも」と彼らはいつも言います。「お日様さえ出れば何でもできる!」という希望。しかし、それだけではなく、その影響力は大人たちにも及ぶことになります。具体的には、新米農家たちは天候情報を元に作物計画を立てたり、大都市では交通網計画なども見直されるようになりました。また、「今日は雪になるぞ」と予告されれば、多く人々は予定を変更する準備まで整えていたと言います。このようにして、「天候」という目には見えない存在ですが、それが私たち一人一人の日常生活へ実際的な影響力と重要性とも言えるものとなりました。未来へつながるレガシーA year later, in 1884, the Tokyo Meteorological Observatory was officially established as a government institution. It began to function as a significant hub for meteorological studies and data collection. The establishment of this observatory not only marked the beginning of systematic weather observation but also paved the way for enhanced understanding and forecasting of natural phenomena across the archipelago.The whispering winds carried tales from afar, guiding sailors on treacherous seas and alerting farmers to impending storms...

NHK国際放送記念日を祝う:日本の文化と情報を世界へ

毎年、3月1日はNHK国際放送記念日として、日本国内外でその重要性が認識されています。この日を通じて、私たちは日本の文化や情報を世界に広めるNHK(日本放送協会)の役割と、その歴史的背景を振り返ります。NHKは1926年に設立されて以来、日本国内のみならず、海外にも多くの視聴者を持つ公共放送局として成長してきました。特に1970年代からは、海外向けの短波ラジオ放送やテレビ番組が発展し、日本語だけでなく英語、中国語、スペイン語など多様な言語で情報発信するようになりました。この取り組みは、外国人への日本文化の紹介や、日本人が海外から最新ニュースを受け取るための重要な手段となっています。時空を超える伝播:国境を越えたメッセージNHK国際放送記念日は、単なる一日の祝典ではありません。それはまさに「時空を超える伝播」の象徴です。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うように、多様な文化や言葉が交錯する場所、それこそがこの日の意義なのです。今も昔も、多くの日本人は、自国以外で生活することになった場合、自らのルーツや文化とのつながりを求めています。彼らはこの日の特別なプログラムを見ることで、自身の日常生活とは異なる新しい視点や価値観に触れることができるでしょう。夜明け前… NHK 国際放送開始まで振り返れば、その始まりは戦後間もない1945年。戦火によって荒廃した日本に希望と光が差し込む瞬間でした。その頃、多くの若者たちが「声」を求めていたことをご存知でしょうか?アジア諸国との関係構築や情報交換が必要とされる中、NHKはラジオによって外国向け番組制作へ舵を切ります。「真実」を届けたいという思いから始まったその試みこそ、その後数十年間続く「國際的な絆」の礎となりました。最初は小さなスタジオでした。薄暗い照明と手作り感あふれる機材。しかし、その情熱だけは誰にも負けないものでした。「私たちも他者へ声を届けたい」、その一心で彼らは活動していました。そして1989年、この取り組みはテクノロジー革命によって新しい局面へ進化します。世界中どこでも受信できる衛星テレビへシフトし、多彩な番組制作へ邁進します。子供たちへの贈り物:未来への扉NHK国際放送記念日には多くの場合、新しい世代への教育的メッセージも込められています。それぞれ異なる背景を持つ子供たちには、この日の日替わり特集など通じて、「異なる視点」を学ぶ機会があります。「知らない」という状態ではなく、「知ろう」とする努力こそ未来につながる道です。この姿勢こそ、大切に育んでほしいものですね。"The world is a book, and those who do not travel read only a page."- これはサン・アウグスティヌスによる言葉ですが、この精神がNHK国際放送にも息づいています。他者との交流なくして本当の理解などあり得ません。それゆえ、この日に届けられるメッセージには深い意味があります。NHK 国際報道部門から見る新しい挑戦 NHKはいま、新しいテクノロジーと向き合っています。その現場ではAI(人工知能)技術が活用され、新たな映像表現方法として皆さんのお眼鏡にかなうものになることでしょう。またSNSなど現代的手法でも、日本独自の記事・動画配信にも力強く取り組んでいます。それゆえ、この日はただ過去を見るだけの日ではなく、「これから」のビジョンについて考える絶好の日でもあると言えるでしょうね。 思考するシーズン:「共生」と「理解」について考える時期 "共生"とは何か?それぞれ異なる民族性や文化的背景にはどう向き合うべきか?これら問いかけには答えがありますか?それとも無限回廊なのでしょうか?お互い関わりあう存在として共鳴しあうためには何かしら行動する必要がありますね。それゆえ「理解」はそこからしか生まれません。 NHK 放送業界全体への影響力 「強さとは直感だと思います。」 - NHK の人気キャスター発言より引用しました ...

ラジオ日本の歴史と影響力:1935年の放送開始

1935年6月1日、社団法人日本放送協会(NHK)が短波による海外向けラジオ放送「ラジオ日本」の本放送を開始しました。この出来事は、当時の国際的な情報通信の重要性を象徴するものであり、日本が世界に向けて自国の文化や情報を発信するための大きな一歩となりました。無線通信技術が発展し、地球のどこにいても電波を受信できる時代が訪れる中で、この新しい形態の放送は、国境を越えたコミュニケーション手段として期待されました。ラジオ日本は、日本国内外でさまざまなプログラムや音楽、ニュースなどを提供し、多くのリスナーに親しまれるようになりました。この新たなメディアは、情報伝達だけではなく、日本文化を世界に紹介する役割も果たしました。そして、この動きは後にテレビやインターネットなど他のメディアへの進展にも繋がり、その基礎となったと言えるでしょう。共鳴する波:ラジオが結ぶ絆この時代、人々はまだ電話や手紙といった限られた方法でしかコミュニケーションできませんでした。しかし、「ラジオ日本」はその壁を破り、家庭で簡単に世界と繋がることが可能になった瞬間だったのです。初めて自宅で聴く声や音楽、それらは家族団らんの日常に新たな色彩を加えました。「ああ、今、日本ではこんなことが起こっているんだ」と感動した人々も少なくありませんでした。夜明け前…国際的広報としての役割当時、日本は国内外で様々な政治的・社会的緊張関係が高まりつつある中でした。そのような状況下、「ラジオ日本」は海外へ向けた情報発信機関として、その意義と役割はますます重要になっていきました。新聞の記事だけでは伝えきれないニュアンスや情緒的側面まで届けることで、「私たちはここにいる」という存在感とアイデンティティーを示すことにつながりました。歴史的背景:戦間期から第二次世界大戦へこの1935年という年には、すでに多くの国々でテレビ試験放送や短波放送が行われていました。特に欧米諸国では既存メディアとの競争激化しており、日本もその流れから逃れることはできませんでした。そのため、新しいテクノロジーによって自ら情報発信力を強化しようという試みだったわけです。また、この頃にはファシズム台頭など影響力ある政治勢力との兼ね合いもあり、その中で自分自身という国家像づくりにも一役買う重要な局面だったとも言えるでしょう。子供の思い出帳:親しみ深い声「昔、おじいちゃんが教えてくれた話なんだけど…」子供達には、おじいちゃんやおばあちゃんから聞いた物語があります。それと同様、「ラジオ日本」の声もまた、一つ一つかけらになって心に刻まれていました。当時、小さなお子さん達がお母さんと一緒になって聴いていた番組。それぞれのお家には違ったリスニングスタイルがあります。でも皆んな同じように笑顔になった記憶があります。「今日は何か良いニュース流れているかな?」そんなワクワク感満載の日常だったことでしょう。レトロ・サウンド: 音楽への渇望"ピンポンパンポーン" それぞれのお家から響くメロディー。 "それぞれのお家から響く音楽、その瞬間、一緒になる誰か。" — 声とは、人々心情へ届く魔法です.移ろう風景: 短波放送への期待"そして空高く羽ばたいた音、それこそ私達希望への道標。" "その瞬間、人々胸躍る未来." 最後に…勝利とは何か?未来へ続く道筋"しかし、本当に勝利とは何なのだろう?ただ過去作り上げてしまった思念なのか、それとも新しい夢へ繋げる土壌となる種なのか?" ラジオ日本誕生から数十年後、多様化した情報環境ですが、その根底には「声」が通わせていたこと忘れてはいないでしょう。変わりゆく技術でも、人との距離感ずっと近づいて欲しい。それこそ次世代にも引き継ぎたいと思います。そして今でも我々の日常生活欠かせない存在として生き続けています。...