カトリック教会における聖シルウェステルの日の意味と重要性

聖シルウェステルの日はカトリック教会において特に重要な祝日ですこの日毎年月日に祝われる聖シルウェステルはローマ教皇として長い間信仰の象徴であり多くの信者から崇敬を受けています彼は年から年まで在位しその時代にはキリスト教が迫害を受けながらも力強く成長していったことが知られています聖シルウェステルはその治世中に多くの重要な出来事に関与しました特に年にはミラノ勅令が発布されキリスト教徒への迫害が終わりを告げました

この日はカトリック信者たちが彼の業績とその精神的な遺産を思い起こしその意義を再確認する機会となっていますまたこの日には特別な礼拝や儀式が行われ多くの地域では祭りや集まりも催されます信者たちは聖シルウェステルの日を通じて祈りや感謝の気持ちを新たにし自らの信仰心を深めることになります

星空を見上げて真理への道筋

遥か昔中世ヨーロッパでは人は夜空に輝く星と共に生きていましたそしてその夜空には聖なる光として一つ一つ星が輝き人はそれらによって自分たちの進むべき道筋を見出していたのでしょうその中でも特別なのは正義と希望を示す光それが聖シルウェステルの日です

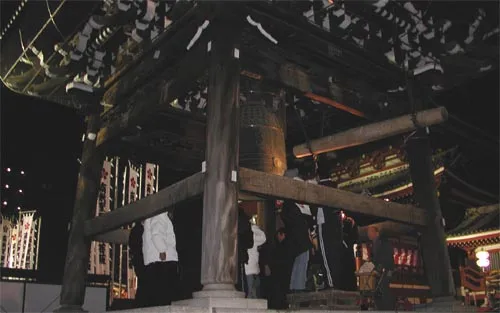

響き渡る祈り夜明け前

月日の朝小さな村では静寂とともに太陽が顔を出す準備をしていますその瞬間小さなお堂では人が集まり一つになって祈ります私たちもまたこの地で真理へ向かう勇気ある存在でありたいとそれぞれ心から願う声が高まります香ばしいパンと赤ワインその独特な香りと味わいはこの日の儀式で欠かせないものですそして人は共鳴するような歌声で賛美歌を歌い上げます

このような場面こそまさしく聖シルウェステルの日ならではと言えますそれぞれの想いや感謝の念が交錯し一つになった瞬間人は古代ローマ時代から続くキリスト教への信仰について考え始めますこの日は単なる祝祭日ではなく自分自身との対話でもあるわけです

子供たちのおしゃべり伝承として残る物語

村内では子供たちもこの大切な日に参加しますおじいさんやおばあさんから語られる昔話が響き渡りますああ大昔この村にも聖なる人物がお越しになったんだよという言葉一部始終耳打ちされながら子供たちは目を輝かせどんな姿だったんだろうという好奇心いっぱいで尋ねます

こうした物語には地域ごとの特色がありますしかし根底には必ず愛や奉仕の精神があります古びゆく建物を見る目線や子供達同士のおしゃべりそれぞれのお家には神様への感謝や尊敬と思いやり溢れる心情がありますこのような伝承こそ本当に大切なのだと思います

忘却された記憶そして再生へ

ところで思えば本当に多くの場合私たちは過去の偉大なる人物や出来事について知識不足だったりしますしかしそれでも尚私たちは何度でも立ち上がれる可能性があります学ぶこと聞いて知ることによって新しい視点へ進む道筋になるでしょうそしてそれこそこの日に込められた意味なのかもしれません

未来とは何かただ過ぎ去った時間の延長線上なのかそれとも新しい出発点となる場所なのか