2023年 - 翌日の行政区再編に伴い、浜松市の中区、南区、西区、東区、北区、浜北区はこの日限りで廃止。

12月31 の日付

19

重要な日

56

重要な出来事

156

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

大晦日の過ごし方と伝統行事

大晦日、つまり「おおみそか」は、日本において非常に重要な行事であり、一年の最後の日を意味します。この日は、家族や友人と共に過ごし、古い年を振り返りつつ、新たな年の到来を祝うための特別な時間です。日本では古くから、新しい年が幸せであるように祈る風習があります。この日は正月準備や掃除などが行われる一方で、多くの人々がさまざまな伝統行事を楽しみます。静かな夜明け:過ぎ去った時への感謝大晦日の夜は、静けさが漂います。外では風が木々を揺らし、その音はまるで昔話に出てくる精霊たちの囁きのよう。家族は集まり、おせち料理や年越しそばといった特別なお料理を囲みます。その瞬間、香ばしいそばの香りが広がり、温かい汁と絡む音は心地よい余韻となって耳に残ります。日本各地では、それぞれ特色ある地域のお料理も存在し、その多様性こそが日本文化のおもしろさでもあります。時代を超える伝統:歴史的背景大晦日の起源は古代から続いています。「除夜」とも呼ばれるこの日は、人々が一年間溜まった厄や不運を払い、新たなスタートを切るための日です。そのため、多くの場合、「鐘」を鳴らす儀式があります。「除夜の鐘」は108回鳴らされ、一つ一つには煩悩一つずつという意味合いがあります。この伝統は平安時代から続いており、仏教思想との深いつながりがあります。家族団らん:心温まるひと時夕暮れになるにつれて、人々は神社へ参拝する準備をします。そしてその瞬間、誰もが息を飲む瞬間があります。それは新しい年になるカウントダウンです。「10」「9」「8」と数字が下ってゆく中で、高鳴る鼓動と共に期待感も高まります。0になった瞬間、大きな歓声とともに新しい年への希望が広がります。夢見心地:初夢への期待初夢とは、大晦日の夜から元旦まで見る最初の夢. この夢には幸運や不幸について何か意味づけされていることがあります。多くの場合、美しい光景や憧れの人物を見ることによって、「ああ、この一年良いことありそうだ!」という予感になります。それぞれ心に秘めた願望も、この瞬間には輝きを増すことでしょう。雪舞う夜空:幻想的な美しさDai-Yosai(ダイヨサイ)!雪舞う街角 赤提灯揺れる溢れる笑顔 未来へ響く声肩寄せ合って 温かな温度明日へ向かって 手繋ぎ進もう.文化的側面:地域ごとの祝い方日本各地にはそれぞれユニークなお祝い方法があります。 [関西] お雑煮: 餅入りのお雑煮によって家族団らんと健康祈願。 [東北] 除雪作業: 雪深き土地では厳寒期でも家庭内外で協力して雪下ろし作業。 [九州] 地元特産品: 地域ならではのお酒など飲んで祝福する習慣も根強いです。子供達への贈り物:思い出帳Dai-Yosai(ダイヨサイ)! 大人たちは子供達へのお小遣いや御歳暮(おせち)の中から少しだけ分け与えます。その手渡す手触り—小銭とも包み込む優しさ—それ自体記憶として刻まれることでしょう。未来へ向かう旅路、その始まりこそ子供達との想い出になります。それこそ、本当の宝物なのです!その後ろ姿にも暖かな気持ちとなります。また、大人たちはそれぞれ忙しくしている中でも「これ食べて良かったよ」なんて言葉交わした笑顔ひとつひとつ…それこそ大切ですよね!全体として素晴らしい一日になります!そして、新しく迎える一年について抱負を書いた「書初め」なども行われることがあります。それぞれどんな思いや目標を書いたのでしょう?その成長ぶりもまた楽しみですね!毎回次第進化してゆきますので・・・どうなることか!?ドキドキワクワクですね〜!新しい始まりへ:哲学的問い掛けDai-Yosai(ダイヨサイ)! 一年間積み重ねた経験と思考…果たしてこれらは何処へ向かうのでしょう?勝利とはただ目指すものなのでしょうか?ただ過去として記憶され消えてゆくだけなのか、それとも懐かしく土壌になじませ、新芽となって花開こうとしているものなのでしょう?この問いこそ、大晦日の本質とも言えます。今年という名だった流れる時間…私たちはその中でどんな色彩(カラフル)の人生絵画描いたのでしょう。そのスケッチブックには貴重なお話や思い出のみならず、新年度(あら)さて先行する明瞭画像・理想像並び立て…私(わ)自身どう生きたいのでありましたでしょう?!この流れより更なる豊穣盛(ほ)えて参りますでしょう〜!✨ ...

年越し蕎麦の起源と意味 - 日本の伝統を知ろう

日本において、年越し蕎麦は単なる料理ではなく、家族や友人と共に新しい年を迎えるための大切な儀式であり、文化的な象徴でもあります。この習慣は江戸時代中期から始まり、その背後には深い意味合いが隠されています。年越し蕎麦を食べることによって、人々は古い一年の災厄や不運を断ち切り、新しい一年に幸運と健康を願います。歴史的には、江戸時代に庶民の間で広まり、その後も多くの家庭に受け継がれてきました。この時期、蕎麦は長さがあり、「長寿」を象徴する食材として親しまれました。また、蕎麦自体がつながりや絆を表すことから、家族や友人との結びつきを強める役割も果たしています。勝利の風:この地の名誉の旅まるで冷たい風が心地よく頬を撫でるように、年越しの日になると、日本各地で人々は鍋を囲みながら微笑みます。そしてその手には、一杯のおいしい熱々の年越し蕎麦。香ばしいそば粉とお出汁が混ざり合ったその味わいはまさに、この季節だけのお楽しみです。夜明け前…大晦日の夜、大掃除や神社への初詣など、一連の行事が終わった頃、日本中で静かな期待感が漂います。「明日は新しい年だ」と誰もが感じているでしょう。そんな静かな夜、ふとした瞬間、お母さんがお鍋から一杯分のおそばを取り分ける音。湯気立ち昇るその光景は、小さな子供たちにも特別な意味があります。「これから幸せな一年になるんだ!」そんな思い込みもあったことでしょう。子供の思い出帳私たち皆にも忘れられない思い出があります。昔、自宅で家族揃って食べたあの日。その日は雪景色だったかもしれません。また近所のおじさんやおばさんとも一緒になり、大きなお椀を持ちながら笑顔あふれる声を交わした記憶。赤く熟したミカンや懐かしいお菓子もテーブルいっぱいに並び、それぞれ話題豊かでした。「今年もまた無事過ごせて本当に良かったね」と温かな言葉。それこそ私たち日本人特有の結びつきを象徴する光景でもあります。現代へ受け継ぐ文化現在では多様化するライフスタイルによって、お店で買った美味しいものから自宅調理まで様々ですが、その根底には同じ思いや願いがあります。「無病息災」・「長寿」の願掛けとして、お正月には欠かせない存在となっています。それだけではなく、新しく訪れる1年間への希望とも捉えられます。そして何よりも大切なのは、この習慣こそ家族との絆、生涯共に過ごす友人との絆につながっているということです。未来への問いかけ"しかし、この伝統的な儀式とは何なのだろう?ただ口腹満たすためだけなのか、それとも心温まる集まりだからこその価値なのか?"...

日本レコード大賞の歴史と日時変更の影響

日本レコード大賞は、1969年に始まり、日本の音楽シーンにおいて重要な役割を果たしてきました。この賞は、その年の優れた音楽作品を表彰するものであり、受賞者には名誉とともに多くの注目が集まります。特に、1969年から2005年までの期間は、日本のポップミュージックが急速に発展した時期であり、多くのアーティストが登場し、それぞれが独自のスタイルでリスナーを魅了しました。響き合うメロディ:栄光への道この時代、日本レコード大賞では数々の名曲やアーティストが受賞しました。初年度には「世界に一つだけの花」を歌ったSMAPや、「天城越え」で知られる石川さゆりなど、幅広いジャンルから選ばれることが特徴です。その背後には、視聴者投票や専門家による審査が行われ、多様な意見や評価が集結します。古き良き時代…1970年代から1980年代初頭、日本レコード大賞は特定の音楽スタイルだけでなく、バラエティ豊かなジャンルを取り入れていきました。この期間、フォークソングやアイドルブームなど、多くの社会現象と共鳴しながら成長しました。例えば、中島みゆきや松田聖子といったアーティストたちは、その歌声で人々の日常生活にも影響を与えていました。星々との対話:名曲誕生秘話2000年代初頭になると、新しい波としてJ-POP全盛期が訪れます。その中でも、中島美嘉や嵐など、新世代アーティストたちも次々と登場し、日本レコード大賞でも彼らによる新しい風潮が生まれました。「雪乃華」など、美しいバラードはその感情豊かな歌詞と旋律で多くの心を掴みます。夜明け前…その一方で、この頃には音楽配信サービスやデジタル化という新たな潮流も影響していました。CD販売数は減少し始め、一部では危機感すら感じられました。しかし、それでも日本レコード大賞は変わらず、多くのお祝い事として位置付けられていました。そして新たな舞台へ:2006年以降2006年以降、日本レコード大賞は毎年12月30日に開催されるようになりました。この変更によって、新しい形態で視聴者との絆を深めることとなりました。それまで以上に特別感を増すこととなり、この日はファンにとって忘れられない一年最後のお祭りとなっています。過去受賞されたアーティスト同士が交流する姿もよく見かけます。それぞれ異なる背景を持つ彼らですが、一緒になって歓喜する姿を見ることで、「音楽」という共通項へ溶け込む瞬間があります。子供たちへの夢…"子供たちへの夢": 日本レコード大賞では次世代へ向けて夢ある未来について語り継ぐ場でもあります。今年度受賞した新人アーティストもいつか自分自身もこの舞台に立ちたいという思いで溢れていることでしょう。また、その瞬間こそ未来への架け橋なのです。そして、この舞台裏では多くの商品開発や市場分析など様々な要因も絡んできています。それによって、新しい試みとして企画されるコンサートイベントなどとも密接につながっています。"しかし、勝利とは何か?": ただ過去の栄光なのか、それとも現在進行形として進む道標なのでしょうか?日本レコード大賞はいまだ色褪せず、人々の日常生活にも強烈な印象を与え続けています。一歩一歩積み重ねてきた歴史的背景こそ、この文化遺産となりえる要素なのです。この華麗なる旅路には無限とも言える可能性があります。それこそ心揺さぶる瞬間こそ芸術的価値になるのでしょうね。...

東急ジルベスターコンサートで特別な年越しを体験しよう

東急ジルベスターコンサートは、日本における年越しの音楽イベントとして、毎年大晦日に開催されます。このコンサートは、日本の文化と音楽シーンにおける重要な一部であり、特に東京地区では多くの人々に親しまれています。音楽の力を借りて新たな年を迎えるこのイベントは、単なるコンサートを超えた、地域社会や家族が集う場ともなっています。1945年から始まり、60年以上にわたり続いてきたこの伝統は、もともとは東京急行電鉄(現在の東急グループ)が主催したことから名付けられました。第1回目は、小さなホールで行われ、多くの人々がそれを心待ちにしていたことでしょう。時代とともに規模が拡大し、有名アーティストやオーケストラも参加するようになりました。勝利の風:この地の名誉の旅深い冬空が広がり、冷たい風が頬を撫でる中、人々は一年間を振り返ります。その瞬間、一斉に響き渡るバイオリンやピアノによって、新しい希望への扉が開かれるかのようです。この美しい調和には、多くの思い出と情熱が詰まっています。それぞれ異なる人生を歩んできた観客たちですが、この一夜だけは皆同じ場所で共鳴します。歴史的背景と伝統ジルベスターという言葉自体はフランス語で「新年」を意味します。日本では、このイベントが始まった当初から音楽によって新しい年への期待感や感謝の気持ちを表現してきました。毎年多彩なプログラム内容も特徴的です。有名なクラシック曲からポップミュージックまで、その幅広さには驚かされます。子供たちの日記帳数年前、小さな子供たちはその夜明け前、自宅でパジャマ姿でそわそわしながら耳を澄ませていました。「今夜、大好きな歌手が来るんだ!」その言葉には期待感いっぱいでした。そしてカウントダウン開始!「10…9…」という声とともに、家族全員がテレビ画面へ視線を注ぎます。その瞬間、大画面には豪華絢爛なステージセット、高らかな音色…。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったかと思うほど、美しい光景でした。未来への架け橋:調和する旋律あの日、その場にいた誰もが思ったことでしょう。「これこそ私たち日本人なのだ」と。しかし、それだけではありません。一つひとつ異なるバックグラウンドや経験値を持つ人々がお互いに尊重し合う様子こそ、このイベント最大のお宝です。それぞれ立場や考え方こそ違います。しかし、それでも共通して楽しむことのできるもの、それこそ「音楽」です。それによって強く結ばれる絆があります。文化的要素との融合多文化共生:TOKYOという都市自体、多様性あふれる文化交流地点です。他国から訪れるアーティスト達も参加し、日本独特ならではのお祝いムードへ寄与しています。また、日本酒や各種料理など美味しいものも楽しみながら見ることのできるこの祭典!嵐前夜、「これまでありがとう」と先祖へ祈ります。その後ろ姿には、一瞬でも新鮮さへ触れている喜びがあります。演奏者との心温まる接点The connection we feel:This concert offers not just a performance but also an emotional journey. As the musicians play, one can sense the harmony that transcends beyond language barriers. The strings vibrate with a universal message of hope and love. Who would have thought that a simple gathering could echo so profoundly in our hearts?"希望への道": 未来図描く夕暮れ時 "The dawn before…”:This moment where we all wait for the clock to strike midnight is filled with anticipation...

ベートーヴェン全交響曲連続演奏会の魅力とは

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン、彼の名は音楽界で神聖な響きを持ち、その作品は時代を超えて私たちの心に響きます。1770年にドイツのボンで生まれた彼は、短い生涯ながらも、その革新性と表現力豊かな音楽によってクラシック音楽の歴史を塗り替えました。特に彼の交響曲は、感情豊かでありながら構造的にも精緻で、当時の音楽様式に革命をもたらしました。全九曲から成る彼の交響曲は、それぞれが独自の物語を持ち、聴く者を魅了し続けています。勝利の風:この地の名誉の旅全交響曲連続演奏会とは、一度にベートーヴェンが作り上げたすべての交響曲を演奏するという壮大な試みです。その瞬間、オーケストラが発する力強い音色とともに、聴衆はまるで時間旅行をしているかのような錯覚に陥ります。それぞれの交響曲には、人間的な苦悩や喜びが詰め込まれており、その中には希望や絶望も見え隠れします。この演奏会では、耳元で繰り広げられるオーケストラサウンドが魂と共鳴し、「そうだ! これが人間だ!」と思わせる瞬間があります。夜明け前…最初に耳にする「第1番」は1810年近く前、その頃まだ若かったベートーヴェン自身が未来への希望や夢を抱いていたことを感じさせます。木管楽器から始まり、高揚感あふれる弦楽器へと移行する旋律。それはまさしく夜明け前の日差しが暗闇を切り裂く瞬間です。そして続く「第2番」では、不安定だった若き日々から成熟へ向かう様子が映し出されます。その激しいリズムとメロディーは、一歩ずつ確実な歩みへ向かうようです。子供の思い出帳そして、「第3番」、通称「英雄」はその名も高く、多くのお祭りや祝賀行事でも用いられています。この作品にはナポレオンへの賛美とも言われる部分があります。しかし、ベートーヴェン自身、この英雄的テーマにも苦悩や葛藤を描いていることには誰も異論ないでしょう。「ああ、この力強さ!」と思わず手拍子したくなるほどです。舞台裏では歴史的背景としてナポレオン戦争など、大きな変革期との関連性も見逃せません。和解:自然との調和"第4番" の穏やかな旋律では、一瞬立ち止まり深呼吸したくなるような安息感があります。この作品では自然との調和、自身への内面的探求など、多様な解釈され得る部分があるんですね。公園で風になびく草花、自分自身と対話しながら気づきを得る…そんな場面まで思い起こさせます。そしてついに「第5番」、通称「運命」。ここでは運命との対峙というテーマへの挑戦状とも取れるフレーズが繰り返され、「運命よ! 私は負けない!」という声援にも聞こえてきそうです。破壊と創造…"第6番" の『田園』になると、一気に自然美溢れる景色へ導かれます。「川辺の日差し」「草原」を思わせる柔らかなメロディー、それこそ五感全てで楽しむことのできる一時。その中でも嵐によって破壊された後、新しい生命へ繋ぐ道筋を見ることになります。そして迎える最後となる「第9番」は、「歓喜」と呼ばれる合唱によって締め括ります。"すべて人類よ! 力強く立ち上がれ!" その歌声には誰も手放せないエネルギーがありますね。この合唱だけでも十分価値ある体験ですが、それ以上まで感じ取れるものがあります。未来への扉:心躍る芸術祭"これだけ多彩なのだから、人々同士で分かち合う大切さ"(略)私はもちろんこの素晴らしい演奏会のお陰様で、新たな視点や価値観へ目覚めました。またここまで来ればもう遠慮なく語ってしまいたくなるところですが…。次回いつまた開催されてもおかしくないですよね? これから先のみんなの日常生活にも無限大になる恩恵として活躍して欲しいものです。しかしそれ以上まで触れて欲しくて私は願います。「あなた方今後どんな刺激受けたい?」なんて問い掛けつつ…次回また新たなる体験への旅路へ皆さんをご案内できれば嬉しい限りですね。一緒になんじゃニヤニヤ楽しみましょう!あぁ満足満足......

ウィーン国立歌劇場ジルベスターコンサート:喜歌劇「こうもり」

ウィーン国立歌劇場で毎年行われるジルベスターコンサートは、オーストリアの音楽文化における特別な位置を占めています。このイベントは、年越しを祝うために設計されたものであり、ウィーンの伝統的な音楽と演劇が融合する瞬間を提供します。特にヨハン・シュトラウス2世によって作曲された喜歌劇「こうもり」は、このコンサートの中心的な演目として親しまれています。「こうもり」は1874年に初演され、その後、世界中で愛されるオペレッタとなりました。この作品は社交界の華やかさや人間関係の複雑さを描いており、多くのキャラクターたちが絡み合う物語が展開されます。音楽とともに舞い上がる歓喜:新しい年への希望この夜、観客たちは煌びやかな衣装を身にまとい、まるで宮殿へ招かれたような気分になります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った空間には、一瞬たりとも静寂は存在しません。その場では、人々が歓声を上げ、お互いに新年への祝福を交わし合います。ジルベスターコンサートはただ単なる演奏会ではなく、新しい一年への希望と期待が詰まったお祝いなのです。美しい旋律によって紡ぐ物語:シュトラウス家との深いつながりこの夜、ウィーン国立歌劇場ではヨハン・シュトラウス2世による「こうもり」が繰り広げられます。この作品には、美しい旋律だけでなく、その背後にはシュトラウス家族との長き歴史があります。実際、彼らは19世紀半ばから後半にかけて、「ワルツ王」として名声を馳せました。彼らの音楽は人々の日常生活に溶け込み、大衆文化そのものとなりました。「こうもり」はその象徴でもあり、多くの場合、国民的誇りとして扱われています。舞踏会から見える真実:華やかな仮面舞踏会物語では、一夜限りの仮面舞踏会が開かれ、人々は仮面越しでも互いを知ろうとします。しかし、その背後には様々な策略や恋愛感情があります。「こうもり」の登場人物たちは、自身の日常生活から解放され、一時的な自由と喜びを求めて集まります。それぞれが抱える悩みや葛藤とは裏腹に、その瞬間だけでも笑顔で過ごそうとする姿勢こそ、人々共通して持つ願望と言えます。愛という名のおどろき:情熱的な人間ドラマオペレッタ内では、それぞれ異なる動機から集まった登場人物たち。その中で生まれる様々な人間関係—友情から敵対まで—それら全てが互いにもつれて複雑になることでドラマチックさを増してゆきます。そして最終的には、それぞれ異なる形で解決へ向かうことで、新しい理解へ導いてくれることとなります。このように、「こうもり」は単なる娯楽として楽しむだけでなく、人間関係について考えさせられる作品なのです。新春という名の幕開け:未来への展望コンサート終了後、多くの観客は外へ出て、新春の日差し浴びながら友達同士で笑顔あふれる言葉を交わします。それぞれ心温まるメッセージや希望、新しいスタートについて話すことになります。そして、この美しい体験こそ私たち一人ひとりにも共有できる大切な瞬間なのでしょう。結論:芸術とは何か?それ自体が生き続けるメロディーなのだろうか?しかし、この一夜限りのお祝い行事、本当に重要なのは何でしょう?それこそ芸術自体でしょうか、それとも我々一人ひとりによって彩られている記憶なのでしょう?新旧交わった旋律こそ未来への希望そのものだと言えるでしょう。そう考えることで私たち自身にも、更なる挑戦する力強さ、新年度へ向けて一歩踏み出す勇気が与えられる気持ちになるのでしょうね。...

寅彦忌(冬彦忌)の意義と開催イベント

寅彦忌、または冬彦忌は、日本の文壇において特別な意義を持つ日です。この日は、著名な作家であり、詩人でもあった夏目漱石の弟子である正岡子規を偲ぶために設けられています。正岡子規は、日本の近代俳句を確立した人物として知られ、その影響力は今も多くの人々に受け継がれています。彼の文学的業績と、彼が抱えた苦悩や病気の日々を思い起こさせるこの特別な日は、単なる追悼の日ではなく、創造的精神と文化遺産を称える日でもあります。彼が1877年に生まれ、1902年に亡くなるまでの短い生涯には、多くの名作や俳句が残されており、その中には「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」という有名な一句があります。この言葉には彼自身の人生観や、生への深い洞察が凝縮されているようです。寒風吹きすさぶ冬の日々もまた、この一節から感じ取れる情景として心に残ります。白い霜:寅彦忌への道季節は冬。その寒さは身を切るようだ。しかし、それでも人々は集まり、自らの心で彼を偲ぶために、その場へ足を運びます。「白い霜」のような空気が漂う中、人々は正岡子規との思い出を語り合います。それぞれの声が静かに響き合い、一つとなって天高く舞い上がるかのようです。夜明け前…夢見る季節この日、人々は夜明け前から集まり始めます。薄暗闇から徐々に光が差し込む様子を見ることは、不安定だった正岡子規自身にも重ね合わせられることでしょう。たとえ病魔によって体力を奪われても、その内面には燃えるような創作欲求があります。そして、この光景こそ人間存在そのものなのだと思わずにはいられません。子供の思い出帳:記憶と共鳴する瞬間多くの場合、人々は小さい頃から親しんできた詩や歌によって彼との距離感を縮めます。「春過ぎて夏来たりなば」と響き渡る言葉、それらすべてが過去へと繋ぐ架け橋となります。まるで少年時代への回帰と言えるでしょう。その温もりや懐かしさ、それこそが正岡子規という存在だったことにも等しいようです。文学という大海原:波打ち際で見つめ合う運命文学とは常に流動的であり、新しい潮流との出会いや衝突も避けられません。しかし、この寅彦忌の日だけはいっそう特別です。それぞれ違った背景を持つ参加者たちですが、一緒になって詩について語り合う姿を見ることほど美しいものはありません。「大海原」の中で波打ち際につかまった心、それぞれがお互いにも寄り添う瞬間なのです。色褪せぬ記憶:風景画として刻む時間(…) 風景画という表現方法によって、多様性豊かな日本文化全体への愛情も示されます。その時期ごとの表情それ自体こそ、『文』というものなのではないでしょうか?すべて違う色彩や形状、その多様性から形成された共通理解。それだけではなく、新しい発見とも呼べる視点まで広げています。これこそ文学界隈全体への恩恵でしょう!結論: 正岡子規とは何者だったか?それとも私たち自身?"しかし、正岡子規とは何者だったのでしょう?ただ素晴らしい作品を書いた過去の巨星なのか、それとも私たち一人一人より成長するための道標なのか?”...

著作権法の保護期間についての完全ガイド

著作権法は、創作者が自らの作品に対して持つ独占的な権利を保護するために設けられた法律です。この法律によって、創作者は自分の作品を利用する者に対して許可を与えることができ、その対価として報酬を得ることができます。特に重要なのは、著作物がどれだけ長く保護されるかという点であり、その期間によって文化や知識の継承が左右されます。一般的には、映画作品は公開年から70年間、その他の著作物についてはその著作者が亡くなった年から70年後の翌日1月1日に権利が消滅します。このシステムは、クリエイターたちにインセンティブを与えつつも、一方で時代とともに文化遺産として広く共有されることも考慮されています。したがって、この法制度は非常に大切な役割を果たしています。創造性と自由:風と共鳴する声想像力豊かなアーティストたちは、自身の思い描いた世界観や感情を形にすることで、新しい価値観や視点を生み出します。それゆえ、多様性ある文化社会では彼らの作品へのアクセスと理解が不可欠です。特定の時間枠内で保護されていることで、それらの創造物は独占的な利益だけでなく、多くの場合、その時代背景や社会状況まで反映したメッセージとなります。夜明け前…未来への架け橋私たち人間は常に過去から学び続けています。著作権法によって設定されたこの期間には歴史があります。それは19世紀初頭、西欧諸国で始まった産業革命と密接につながっています。その頃、多くの人々が新しいアイデアや表現方法を求め、新しい市場へ進出しました。その中で、自分自身や他者による剽窃行為(盗用)への懸念も高まりました。そのため、こうした法律整備には根強い要求があります。子供の思い出帳:伝説となった作品たちA. A. ミルンによる「クマ・プー」シリーズなど、多くの子供向け文学作品や映画では、その魅力的なキャラクター達との交流によって成長し、大人になった今でもその記憶として心残りとなっています。これらはいずれも適切な環境下で生まれ育てられました。そしてそれぞれ、自身とは異なる世代へ受け継がれていきます。しかし、それらには当然ながら時間制限があります。音楽と映像:時代ごとの変遷The Beatles の音楽など、私たちは様々な世代にも関わらず共鳴し合う瞬間があります。一部楽曲について、この移り変わりから守り抜いている法令のおかげでもあります。一方で未だ多く知られていない名曲たちにも目を向けてほしいものです。それこそ新しい解釈やリメイクにつながり、更なる発展へ導いてゆきます。結論:その先には何か待っている?A. A...

スーパースター王座決定戦:オートレースの頂点を決める大晦日イベント

スーパースター王座決定戦は、2008年から日本のオートレースにおいて大晦日に開催される特別なイベントです。このレースは、選手たちがその年の成果をかけて競い合う場であり、ファンにとっても一年の締めくくりとなる重要な瞬間です。オートレースという独特なモータースポーツは、1950年代から続いており、日本全国で多くの熱心なファンを抱えています。このイベントが生まれた背景には、オートレース界が直面していたさまざまな課題があります。例えば、大衆からの注目を集めるために、新しい形式や魅力的なストーリーラインが求められていました。そこで始まったスーパースター王座決定戦は、その名の通り、「スーパースター」と呼ばれる選手たちによるエキサイティングな競争となりました。勝利への道:最後の日に燃える情熱大晦日の夜、それぞれの選手はまるで星々が集結するかのように、一堂に会します。そしてその中には、過去数ヶ月間、自らの運命を賭けて闘ってきた者たちがいます。エンジン音が響き渡り、観客席から聞こえる歓声と共鳴し合う中、それぞれの選手は自らの夢と希望を胸に秘めています。夜明け前…勝利への期待感この特別なイベントでは、一年分の努力と成長が一瞬で試されます。スターティンググリッド上では緊張感が漂い、その瞬間まで待ちわびた思い出や感情が交錯します。「さあ行こう!今こそ私自身を超える時だ!」という気持ちでいっぱいになりながら、一つ一つ小さなスタートラインを越えていきます。子供時代のお祭り:思い出深い時間多くのお父さんやお母さんも子供だった頃、この日の興奮と喜びを知っています。家族みんなでテレビ前に集まり、その瞬間毎年繰り広げられるドラマチックなレースを見ること。それこそ、このイベントには世代を超えた思い出があります。「あの日、おじさんも若かった」「この選手には本当に夢中になった」と語る姿を見る度に、その絆はさらに強固になります。伝説として語り継ぐべきもの歴史的にも重要なのは、この大会には数々の伝説的選手たちが登場していることです。その中でも「○○○」という名ドライバー(実際には当該する有名選手名)によって作られた記録や、不屈とも言える走行姿勢など、多く語り草となっています。このように優秀なる競技者同士によるドラマティックな展開こそ、ファン・観客・家族全てに共通する魅力なのです。結論:未来へ向かう道標として"しかし、本当に勝利とは何なのか?それはただ単なる表彰台への到達だけなのだろうか、それとも私たち自身心深く刻む経験と学びから生じる何かなのでしょう?"...

東京2歳優駿牝馬: 2歳牝馬の未来を占う年末の重賞レース

東京2歳優駿牝馬は、日本の競馬界において特に重要な位置を占めるレースであり、毎年12月に行われるこの競走は、2歳牝馬たちがその未来をかけて戦う舞台です。1950年に創設されたこのレースは、東京競馬場で開催され、冬の風物詩として多くのファンに愛されています。その名声と伝統は時代を超え、多くの名馬たちがここでその名を刻んできました。日本国内では数少ない重賞レースとして位置づけられ、若い牝馬たちが一堂に会する機会となります。このレースには、将来のオークスや秋華賞などへの登竜門としても知られており、その結果次第では後々のキャリアにも大きな影響を及ぼすことがあります。特に、この時期にはクリスマスや年末のお祭りムードが漂う中、一層盛り上がりを見せます。勝利の風:この地の名誉の旅東京2歳優駿牝馬は単なる競走以上の意味を持っています。それはまさしく「夢」と「希望」の象徴です。この舞台で勝利した者たちは、自らだけでなく、その関係者全てへの恩恵ともなるからです。「赤いカーネーション」のような鮮やかな色合いと共鳴しながら、彼女たちは自分自身との闘いにも挑むことになります。夜明け前…夕暮れ時、コース上にはまだ薄暗い影が落ちています。静寂な中にも期待感が満ちあふれる瞬間。それこそが、このレース直前のお決まりなのです。寒さも増し、人々は厚着して集まってきます。その中で感じる空気には緊張感と興奮が交差しています。観客たち一人ひとりから漏れ出る「今年こそ」という思い。それぞれ選ぶ自分のお気に入り。そしてその心情とは裏腹に、選ばれる運命もまた不確か。彼女たちもまた、その日まで多くの日々を過ごしてきました。子供の思い出帳若き騎手たちはそれぞれ、自身初めてのお正月を迎えることになります。この場面では、大切な思い出になるでしょう。その瞬間、「先輩から教わった通り」背筋を伸ばし、大きな声で叫ぶ姿。また、その横には仲間同士、一緒になって笑顔になっている姿も見受けられます。これから始まる冒険への期待感、それこそが初心者でもベテランでも共通する心情なのです。伝説との邂逅 "私たちは今、新しい歴史を書こうとしている" - そう語る騎手達. (1950年代)以来、この舞台では数多くの伝説的存在達によって彩られてきました。「ヒシアマゾン」、「ダイワスカーレット」など歴史的名牝達による美しい足跡。そしてそれぞれ飼葉桶(えさばこ)から生まれる物語…。今日、多く視線は何度目かになる“あの日”へ向かいます。夢見る花園:希望という光 '私達' が目指すもの - 君へ届くよう願うことであるようだ。その光景だけでも美しい。しかし、それより大切なのは二度目以降だろう。ただ単純ではない“結果”とは言えど、この瞬間、この頑張り全て覚えていることもまた重要だから。一度限りというわけでもない。不安になる日々よさようなら…。次なるステージへ向かう勇気!それこそ真実的価値でしょう。 草野球ボール交換式典: 故郷との絆 '今宵、人種すら超え互助精神へ連結されん' 売店ではホットドッグやフライドポテト等嗅覚刺激されつつある。その景色様子を見るにつれ故郷懐かしむ話題など交わされ続いて行った。「もしあいつ(昔好きだった)はまだ居れば喜び合えただろうね!」みたい様々言葉共鳴する温かな振動何度目皆既日食取り巻いている?家族・友人全員訪れて楽しむ素晴らしさよ!{.....

賞金女王決定戦競走:女性競艇選手たちの頂点を決める大晦日の祭典

賞金女王決定戦競走は、日本の競艇界において非常に重要な位置を占めるイベントであり、特に女性選手たちがその実力を示す場として知られています。2014年から大晦日に開催されるこのレースは、毎年多くのファンが熱狂し、彼女たちの夢と努力を目撃する機会となっています。この大会の歴史は比較的新しいものですが、女性ボートレーサーたちの成長と活躍を象徴する出来事とも言えます。かつて日本では男性が主役として君臨していた競艇界。しかし、時代は変わり、多くの女性選手が登場し、その才能や情熱でスポーツシーンを彩ってきました。そして、この賞金女王決定戦は、その頂点ともいえる舞台なのです。波間に響く声:女性たちの挑戦波間に浮かぶボート、それぞれには個性あふれる女性レーサーたちが乗り込みます。彼女たちはそれぞれ異なる背景やストーリーを持っており、その挑戦への情熱は同じです。「もちろん、この瞬間こそ私たちの集大成なんだ」と誰もが思うでしょう。レース前夜、高鳴る胸と緊張感。その瞬間、全てが一つになります。記憶に新しい2014年、大晦日の夜。観客席には応援旗を振るファンが溢れ、「頑張れ!」という声援が水面まで届きます。赤いカーネーションの鋭い香りとともに太鼓の深い音も混ざり合い、まさしく感動的な雰囲気でした。このイベントは単なる競技ではなく、多くの場合、一種のお祭りとしても楽しみながら行われています。嵐から生まれる奇跡:栄光への道さまざまな試練や困難から生まれる奇跡。それぞれの選手には苦労した過去があります。「あの日々なしでは今はいない」と多くの選手が語ります。彼女たちは時折、自分自身との闘いにも直面します。それでも進む姿勢こそ尊敬されるべきものです。この舞台で勝利することだけでなく、その道程そのものにも意味があります。また、日本文化特有の支え合いや絆も強調されます。「昔は嵐前に赤い布をドアに掛けて運気を呼び寄せていた」ような信仰も、このレースには深く根付いています。それぞれの日々、生き抜いてきた思いや仲間との絆。その全てが水面上で発揮される瞬間なのです。ひとしずく・ひとしずく:青春の日々思い返せば、それぞれ若かりし頃から始まりました。「子供時代、この場所へ来て夢見たんだ」という声が聞こえてきそうです。この場所で夢見ていたこと、それはただ漠然とはしているものではありませんでした。一つ一つ積み重ねられてゆった努力や経験によって形成された「私」がそこにはいる。そして、大晦日の夜、水面上へ続く道筋は真剣そのものなのです。勝利への扉:希望という名のお守りそして迎え入れるスタートライン。心拍数が上昇しながら「これこそ私自身なんだ」と叫びたい気持ちになります。この瞬間、自分自身との約束でもあります。「私はここまで来たんだ」という自負心。また、「次世代への希望」を背負う意義にも賭けています。」希望という名のお守り、それ自体がプレッシャーでもあるでしょう。しかしそれでも立ち向かう意志。それこそ「勝利」へ繋げる鍵なのです。結論として:栄光とは何か?"しかし、栄光とは何なのでしょう?ただ単なるメダルやトロフィーなのでしょうか?それとも、自分自身との闘いや仲間との絆によって得られる豊かな経験なのでしょうか?""この答えこそ、人それぞれ異なる旅路によって見出すべきものであり、一人一人異なる価値観によって彩られていると言えるでしょう。”...

年越しの文化と楽しみ方

年越し、または「大晦日」は、旧年を締めくくり、新年を迎えるための特別な時期です。この日、日本では多くの伝統的な行事や習慣が行われます。新しい一年が始まるこの瞬間は、人々にとって希望と期待を感じさせる重要な意味を持っています。たとえば、家族や友人が集まり、一緒に食事を楽しむことは、この特別な日の重要な側面です。歴史的に見ると、年越しは日本だけでなく、多くの文化で祝われてきました。古代中国では、春節という形で同様の習慣がありました。これらの儀式には、多くの場合、悪霊を追い払うためのお祈りや、お金や豊かさを呼び込むためのお供え物が含まれていました。日本でも、大晦日は「除夜」の鐘が108回鳴らされることで知られています。この鐘の音には、人々が抱える煩悩を取り除き、新しい気持ちで新年を迎えようという願いが込められています。勝利の風:この地の名誉の旅そして、その瞬間、一番好きなお料理—あつあつのお蕎麦—がテーブルに並ぶ。赤いカーネーションの鋭い香りと共に太鼓の深い音、それは家族との温かい団欒だ。そのお蕎麦には長寿への願いも込められている。それぞれ一口ずつ啜りながら、「来年こそ素晴らしい一年になりますように」と心から願った。その瞬間、誰もが息を呑んだ。夜明け前…外は静まり返っていて、星空には無数の星々が輝いていた。しかし、その光景とは裏腹に、人々は心躍る期待感に包まれている。新しい年になるその瞬間までカウントダウンする時計。それぞれ携帯電話やスマートフォンで確認する度、「もうすぐだ」と言わんばかりに高揚した気持ちになる。そして0時になる。その瞬間、日本中で歓声と共に花火が打ち上げられる。「明けましておめでとうございます!」皆声高々と言う中、それぞれ自分自身への約束や夢を書き出す時間へとなる。子供の思い出帳私たち子供たちは、この特別な日にはいつも何かワクワクすることがあります。一緒になって準備している大人たちを見るだけでも楽しかったものです。そして、おせち料理や鏡餅、お雑煮など、美味しいものたち。あの日のお雑煮は今でも忘れない味だ。「運気アップ!」「福来たり!」そんな言葉も耳にしたっけ。でもそれ以上なのは、大好きなおじさん・おばさんとの楽しい会話だった。「今年こそ良いことあるよね!」そんな希望溢れる言葉がお正月ならではでした。しかし、日本以外にも多様な文化圏でそれぞれ異なる形で年越し行事があります。また、中東地域ではイスラム暦によって祝われる新年度への期待感も根強くあります。このように異なる文化背景にも関わらず、「再生」や「刷新」をテーマとして抱えている点では共通しています。最後になりましたが、新たな旅立ちは常につきものです。今年こそ夢へ近づけるチャンスかもしれない。それとも過去との決別?一歩踏み出す勇気について考えさせてくれるこの時期ですが…。果たして、新しい生活とは何なのか?それとも単なる数字上だけ変化した未来なのでしょうか?私たちはどんな風景を見るのでしょう…?...

年越し蕎麦の意味と食べ方|新年を健康に迎える伝統料理

年越し蕎麦は、日本の正月を迎える際に食べられる特別な料理であり、数世代にわたる文化的な慣習を反映しています。この風習は、長寿や健康、そして新たな年への希望を象徴するものです。蕎麦自体は栄養価が高く、さらにその細長い形状が「長生き」を連想させることから、大晦日に食べることで過ぎ去った一年を振り返り、新しい年への願いを込めます。この習慣の起源は古く、中世の時代まで遡ることができます。かつて日本では、大晦日の夜に神社でお祈りした後、自宅で家族と共に食べるものとして定着しました。そして、その伝統は現在も多くの家庭で受け継がれています。地域によって異なるスタイルや具材が使われているため、全国各地でそれぞれ独自の味わいがあります。運命の一杯:希望と決意の象徴冷たい冬の夜、暖かい汁に浸った蕎麦をすすりながら、一口一口に込められる思いや願望。それはまさに運命との対話です。「新しい年には良いことがありますように」と願う声が、この一杯から漏れ出す瞬間、大気中には希望が漂います。その香ばしい香りとともに、心も満たされてゆく…。まさしく、「年越し蕎麦」はただの食事ではなく、人々の日常生活や精神性とも深く結びついていると言えるでしょう。静寂なる大晦日…大晦日になると、日本中どこでも静まり返ります。街灯だけが薄暗い通りを照らし、人々はそれぞれ思いや願いを胸に秘めています。その時期にはススキや松飾りなど、正月飾りが家々につけられ、新たな気持ちで一年を迎える準備が整えられていることでしょう。そして、小さな台所では母親や祖母たちによって、美味しい年越し蕎麦作りが始まります。「今年こそ良い年になりますように」と言う声援が飛び交う中、その優しい手つきには温もりがあります。子供のお祝い帳:おばあちゃんから教わった秘密私には、おばあちゃんとの特別な思い出があります。毎年、大晦日になると、「今日は特別だからね」と言って、一緒になって蕎麦打ちをしていました。その手捏ねされた生地は、一見すると不器用だけど、とても愛情深かったんです。「ほら、この細さを見る?それがおばあちゃん流なのよ」と笑顔で教えてくれるおばあちゃん。出来上った蕎麦を見るその目は誇らしげでした。おばあちゃんと一緒だと、一杯目のお汁でも身体全体が温まるようでした。ただ、美味しいだけじゃなく、それ以上の意味—絆や想いや感謝—全て詰まっていたと思います。そして今でも、その記憶と思い出がお皿の中から蘇ります。今年もまた新しい仕込みの日々。この小さな儀式こそ、私たち家族へ引き継ぐ大切な伝承なのです。苦労と思いやり:冬景色という舞台外では雪模様、不安定なお天気にも関わらず、中では温かみある灯火によって心穏やかな時間へ導かれてゆきます。それぞれ過ごしてきた一年間について振返ろうという動機づけとなります。この瞬間、本当に素晴らしく感じます。同時期、多くのお店もこの料理への情熱を再確認し、それぞれ特徴的なメニューとして提供するため競っています。それぞれ選ぶ決断とは何でしょうか?恐れないこと、自分自身へ向けたメッセージなのでしょうか?再生への道…明日へ繋ぐ風景画"明日の光射すところ" — 蕎麦一筋". その直前まで続いた激動の日々。一杯飲み干した瞬間、人々は解放されます。「これからまた始まるんだ」という期待感。一人ひとり違った背景—故郷・友達・夢—その全て抱え込み、新年初めて目覚める朝。またそれぞれ新鮮なチャレンジですね。今年初めて口元へ運ぶ、その一口。またその次も続いてゆく未来への期待感溢れる瞬間こそ、本当なる「幸福」なのでしょう!その道すじには家庭料理として継承され続ければいいですね…追憶・未来への架け橋: 何処へ行こうとも "過去―未来―希望" — 永遠なる繋ぎ合わされた名残 . 人生とは不確実ですが、この儀式そのものとして未来映像描いている無限サイズ感覚なのです。この「超えて行こう」という強靭になる姿勢とは何処から来るのでしょう?歴史的にも多様性ある国民によって支え合われます。そして今日人々同士交流して互助精神育む背景とか。自分自身信じ行動することで培われました!会話する力など忘れてはいけません!"最後の日常: 希望溢れる最終幕"No matter where you go, the taste of "Toshi-koshi Soba" lingers on the palate as a timeless reminder of our past experiences and connections. This food symbolizes the bond between generations and cultures, transcending geographical barriers...

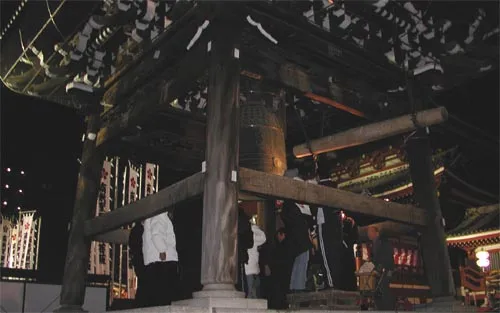

除夜の鐘の意味とその魅力

除夜の鐘とは、日本で大晦日の夜に鐘を108回つく伝統行事であり、煩悩を払う象徴として知られています。この行事は仏教に由来し、特に浄土宗や曹洞宗などが盛んです。歴史的には平安時代から始まり、多くの寺院がこの儀式を行ってきました。108という数字は、人間の煩悩の数とされており、それを一つずつ払い落とすことで新年への希望や願いが込められています。静寂の中で響く鐘の音:心を整える瞬間薄暗い冬空に、冷たい風が肌を撫でる頃、寺院から響いてくる低く深い鐘の音。それはまるで過ぎ去った一年への別れと、新しい年への期待感が交じり合ったメロディーです。この瞬間、人々は心を整え、一年分の感謝や反省を思い巡らせます。そして、その鳴動によって明ける新しい時代へ向けて、自らもリセットされるような気持ちになるのでしょう。長い歴史:夜空に浮かぶ灯火除夜の鐘は794年から818年まで続いた平安京時代初期から始まったと言われています。その頃、人々は厄除けや祈願として神社や寺院へ足繁く通いました。徐々に、大晦日には特別な意味合いが加わり、この儀式も根付いていきました。また、この頃には、様々な地域で独自性が出てきたため、各地ごとに独特なスタイルがあります。記憶と共鳴:家族団欒の日々子供たちが笑顔ではしゃぎ回る中、大人たちは温かなお茶を飲みながら準備します。「さあ、これからみんな揃って除夜の鐘を見るよ」と声がかかれば、その期待感で胸が高鳴ります。家族全員で過ごす大晦日は、それぞれの日常生活とはまた違う魔法じみた時間なのです。その瞬間にも、「何度も聞いたあのお馴染みな鐘」が耳元に響いています。太古より受け継ぐ意味:忘却されし願望「どうして108回なの?」そんな疑問も湧いてきますよね。それは煩悩というものです。怒り、嫉妬、不安…様々な思いや心模様があります。この全てを振り返り、一つずつ手放してゆく。それこそが、新しい年へ向けた第一歩となるんですね。一方では、この儀式自体にも地域色豊かな独自性がありますので、日本各地ならではのお祝い方法も楽しむことができます。現代社会との対話:デジタル化する日本文化近年ではテクノロジーとの融合も見逃せません。ライブストリーミングされた除夜の鐘やSNS上でもその光景を見ることでき、多様化した楽しみ方があります。しかし、本来持つ精神性や風情、大切にしたい伝統的価値観は忘れてはいけませんね。新しい門出:希望溢れる未来へそして、新しい一年へ足音高めながら進む私たち。その足元にはこれまで重ねてきた経験と思い出。そして、「今この瞬間」の重要性について考えさせられる時間でもあります。「どんな風になろうとも、自分自身だけは忘れない」そう固く誓いつつ、それぞれの日常へ戻ってゆくことでしょう。決意表明:「何者にも縛られない自由」「それならば勝利とは何だろう?結局、自分自身との闘いや内面との和解なのかもしれません。」 (引用) 無名...

聖シルウェステルの日:カトリック教会の祝祭と意義

聖シルウェステルの日は、カトリック教会において特に重要な祝日です。この日、毎年11月28日に祝われる聖シルウェステルは、ローマ教皇として長い間信仰の象徴であり、多くの信者から崇敬を受けています。彼は314年から335年まで在位し、その時代にはキリスト教が迫害を受けながらも力強く成長していったことが知られています。聖シルウェステルは、その治世中に多くの重要な出来事に関与しました。特に313年にはミラノ勅令が発布され、キリスト教徒への迫害が終わりを告げました。この日は、カトリック信者たちが彼の業績とその精神的な遺産を思い起こし、その意義を再確認する機会となっています。また、この日には特別な礼拝や儀式が行われ、多くの地域では祭りや集まりも催されます。信者たちは、聖シルウェステルの日を通じて祈りや感謝の気持ちを新たにし、自らの信仰心を深めることになります。星空を見上げて:真理への道筋遥か昔、中世ヨーロッパでは、人々は夜空に輝く星々と共に生きていました。そしてその夜空には、聖なる光として一つ一つ星が輝き、人々はそれらによって自分たちの進むべき道筋を見出していたのでしょう。その中でも特別なのは、「正義」と「希望」を示す光、それが聖シルウェステルの日です。響き渡る祈り…夜明け前11月28日の朝、小さな村では静寂とともに太陽が顔を出す準備をしています。その瞬間、小さなお堂では人々が集まり、一つになって祈ります。「私たちもまた、この地で真理へ向かう勇気ある存在でありたい」と、それぞれ心から願う声が高まります。香ばしいパンと赤ワイン、その独特な香りと味わいは、この日の儀式で欠かせないものです。そして人々は共鳴するような歌声で賛美歌を歌い上げます。このような場面こそ、まさしく聖シルウェステルの日ならではと言えます。それぞれの想いや感謝の念が交錯し、一つになった瞬間、人々は古代ローマ時代から続くキリスト教への信仰について考え始めます。この日は単なる祝祭日ではなく、自分自身との対話でもあるわけです。子供たちのおしゃべり:伝承として残る物語村内では子供たちもこの大切な日に参加します。おじいさんやおばあさんから語られる「昔話」が響き渡ります。「ああ、大昔、この村にも聖なる人物がお越しになったんだよ」という言葉。一部始終耳打ちされながら子供たちは目を輝かせ、「どんな姿だったんだろう?」という好奇心いっぱいで尋ねます。こうした物語には地域ごとの特色があります。しかし根底には必ず、「愛」や「奉仕」の精神があります。古びゆく建物を見る目線や子供達同士のおしゃべり。それぞれのお家には神様への感謝や尊敬と思いやり溢れる心情があります。このような伝承こそ、本当に大切なのだと思います。忘却された記憶…そして再生へところで思えば、本当に多くの場合、私たちは過去の偉大なる人物や出来事について知識不足だったりします。しかし、それでも尚私たちは何度でも立ち上がれる可能性があります。「学ぶ」こと、「聞いて知る」ことによって、新しい視点へ進む道筋になるでしょう。そしてそれこそ、この日に込められた意味なのかもしれません。"未来とは何か?ただ過ぎ去った時間の延長線上なのか、それとも新しい出発点となる場所なのか?" ...

ジルヴェスター:ヨーロッパの新年を祝う特別な日

毎年12月31日、世界中で新年を迎えるための様々な祝い方が行われますが、特にヨーロッパにおいて「ジルヴェスター」という名称で知られるこの日は、多くの国々で特別な意味を持ちます。この日を迎える際には、過去一年を振り返り、新しい年への希望や期待が込められています。ジルヴェスターは、ドイツ語圏だけでなく、オーストリアやスイスなどでも広く受け入れられている文化的慣習です。その起源は古代ローマ時代にさかのぼり、新たな始まりを象徴する重要な日とされています。夜明け前…新たな希望への扉時が経つにつれて、人々はこの日の重要性を理解し、それぞれ独自の方法で祝うようになりました。例えば、ドイツではカウントダウンイベントや花火が定番となっており、大勢の人々が集まり、一緒に新年を迎えます。「ゼロから一へ」の瞬間には、高揚感とともに期待感が満ち溢れ、その瞬間には誰もが息を呑むことでしょう。子供の思い出帳…伝統と家族の絆ジルヴェスターの日には、家族や友人との絆も強まります。料理やお酒、お菓子など特別な食事が用意され、その香ばしい匂いや味わいは心温まるものです。また、「ジャンプすることによって運気を上げる」という伝統もあり、大人から子供まで楽しむことのできるひと時となります。このような家庭内で過ごす時間こそが、新しい年への希望と共に大切にされている文化的要素なのです。勝利の風:この地の名誉の旅歴史的にも、この日は様々な出来事と結びついています。特に20世紀初頭以降、各国では独自のお祝いスタイルが確立されてきました。そして、この祝祭はただ単なる時間つぶしではなく、人々同士による連帯感、生きる力となっています。それぞれ異なる文化背景から生まれるユニークなお祝い方は、その地域ならではの色合い豊かな瞬間として記憶されています。見知らぬ土地で感じた温かさ…異文化交流また、この日付近になると観光客も増え、多くの場合、異国情緒あふれる場所へ足を運ぶことがあります。「ジルヴェスター」を祝うため他国から訪れる旅行者たちも多く、それぞれ異なる習慣を見ることで新しい発見があります。例えばイタリアでは、「レンズ豆」を食べて富や繁栄を願うという風習があります。その音色や色彩豊かな景色は見る者全てに強烈な印象を与えます。哲学的問い…未来とは何か?しかし、このようなお祝いの日には、一つ疑問も残ります。「未来とは何か?」それはただ単なるカレンダーの日付だけなのか、それとも無限大とも言える可能性への第一歩なのでしょうか。この問いかけこそが、新年というイベント自体に深みや意味合いを与えていると言えるでしょう。結論:新たなる旅路への幕開け「ジルヴェスター」はただのお祝いの日ではありません。それこそ、人々との絆、一年間分積み重ねてきた経験・記憶・夢などすべてとして存在しています。そしてその瞬間一緒になった人同士によって心温まるメモリーとなって次世代へ受け継ぐものなのです。また来るべき12月31日に向け、多くのみんなと再び出会うことのできる喜びも感じています。一歩一歩進んできた道、それでも未来へ続く道について考えさせられる一日でもあるでしょう。...

音楽イベントを楽しむための完全ガイド

音楽イベントは、私たちの文化や社会において非常に重要な役割を果たしています。音楽は古代から人々の生活に深く根付いており、コミュニケーション手段や精神的な癒しを提供してきました。特に音楽イベントは、人々が集まり、感情を共有し、共鳴する機会を提供します。歴史的には、祭りや儀式に伴う音楽演奏が行われてきたことが多く、この伝統は現代のフェスティバルやコンサートへと受け継がれています。共鳴する旋律:心をつなぐメロディー想像してみてください。広い野外ステージで色とりどりの光が点滅し、観客たちの熱気で満ち溢れる空間。その瞬間、アーティストがマイクを握ると、一斉に歓声が上がります。この高揚感は言葉では表現できないほどです。観客たちは一体となり、その場でしか味わえない特別な瞬間を楽しんでいます。夜明け前…未来への期待朝焼けの中、小さな町で始まる音楽祭。それはまるで新しい希望の象徴です。地域住民から訪れる観光客まで、多様な人々が集まり、一つになって楽しむ姿はまさに夢見心地。しかし、この小さな町には長い歴史があります。過去にはこの地でも大規模な戦争や災害によって痛手を負ったこともありました。それでも、人々はこのようなイベントによって再び立ち上がろうとしているのです。魂を揺さぶるビート:リズムと共鳴ビートドラムの強烈なリズム、それに合わせて人々も動き出します。その瞬間、すべての日常から解放され、新しい世界へ飛び込むかのようです。このようなお祭りでは、多様性というテーマも重視されています。他国から来たアーティストによるパフォーマンスや地域独自の伝統音楽など、多彩なスタイルを見ることができます。子供の思い出帳:家族との絆家族連れも多く見かけます。「ああ、お父さん!これ聞いた?」子供たちは親元へ駆け寄ります。この瞬間、おそらく彼らは大人になった時、自分自身も子供だった頃について思い返すことでしょう。そしてその記憶こそ、この町そして国全体への愛情につながります。ヒーローへのオマージュ:偉大なる存在との対話「ありがとう!」Aアーティスト登場前、会場全体からこの言葉。このようなお祭りではしばしば昔活躍した偉大なるアーティストへのトリビュートセクションがあります。その曲調には懐かしさだけではなく、新しい時代への架け橋として意味づけられている部分もあります。時空を超えたハーモニー:世代交錯する空間「いい曲だよね!」YouTubeでしか聴いたことない曲。しかし、その旋律耳慣れている人々ばかり。それぞれ異なる年代ですが、その曲によって結束力ある時間軸があります。「世代なんて関係ないね」と笑顔になる瞬間、その場面こそ本当なら価値あるものと言えるでしょう。未来への風景画:変わる社会と文化「これぞ私達!」 (絶対的誇張) それぞれ異なるジャンル・スタイルですが、一緒になった時生まれるもの。その意味あるハーモニーこそ、本当に素晴らしい形態だったのでしょう。そして次第に技術革新等にも影響され、「私達」に必要不可欠でした。「何事にも挑戦」その精神文化だからこその豊かな環境なのかもしれませんね。哲学的問い:何故我々は歌う?しかし、本当に我々はいったい何故歌うのでしょうか? SNS等発展した今、この存在意義とも直面してます。同じ気持ち共有した後、人同士繋げて協力支え合える構築可能です。それともただ単純エンターテインメント追求するだけなのかな?これまでとは違った探求者意識持ちなため尋ねたいですね。そしてそれこそ更なる可能性開放する鍵だと思います!"「だから歌う理由探究続きましょう。ただ過去振り返らず未来迎えて」 - 音楽という普遍的表現形式強化せよ! - 共鳴通じ心繋ぎ合おう! – Together, we rise! ✊🏻🎶✨ - 繰り返す輪廻引き寄せ成長選択肢考慮! – Remember to grow! 🌱🔄📜🏆 - 終わらぬ探求続く道進もう – Keep exploring new paths! 🚀🔍🏞️🌈 - 共感感じ合いつながろう – Let’s connect and share emotions together! 💖🕊️🤝 - 感動呼び起こす方法追求 - Seek the ways that evoke deep emotions! 🔍😲❤️ 🚀 🎤 🎶 💖 🌟 ✨ 🥁 🎸 👏 📅🌈🚦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛱️🏕️🍃⏳✌️🏞️😊✨📅💞⛷🛤🥇🎪💫🎵🌻🍔🍹🌏🏙🤗👯♀⚡🥳😄🌸📝💌⚡💥🎼👯☀️👨👩👧👦🚁✈︎🐾🦩🔥🙌💃🕺❤️🍻🍷🏖️🚦🔮😎🙈✨🐳💕⌛🤝🔥👏🙏🏻🐬🚵♂☂░░░░░░░🐠. </div...

NHK紅白歌合戦の魅力と歴史

NHK紅白歌合戦は、日本における年末の特別な音楽イベントであり、1953年から始まったこの伝統的な番組は、毎年大晦日に放送されます。日本放送協会(NHK)が制作し、全国の視聴者に向けてライブで届けられるこの番組は、日本の音楽シーンを象徴するものであり、多くの人々にとって年越しの風物詩となっています。紅白歌合戦は、その名が示す通り、赤チーム(女性歌手)と白チーム(男性歌手)の対抗形式で行われます。この形式は参加者が互いに競い合うことを促進し、観客や視聴者がその瞬間を一緒に楽しむことで、団結感を生み出します。また、この番組では新しい才能だけでなく、伝説的なアーティストたちも登場するため、日本音楽史全体を振り返ることのできる貴重な機会とも言えるでしょう。歴史的には、紅白歌合戦は日本社会の変遷と共に成長してきました。高度経済成長期には、多くの国民がテレビを見るようになり、この番組もまた人々をつなぐ重要な存在となりました。特に昭和から平成への移行期では、多くの世代がこのイベントによって一堂に会し、「今年も無事過ごせた」という思いを共有していました。今や紅白歌合戦はただ音楽番組という枠を超え、日本文化全体として捉えられています。星々の舞:メロディーが織りなす夜ある冬の日、大晦日の静寂さとは裏腹にテレビ画面から流れる華やかな光景。それぞれ異なる衣装をまとったアーティストたちが、その時々で輝く瞬間を迎える姿。真っ赤なカーネーションと雪化粧した山々。その場面はまるで絵画のようです。そして観客席には笑顔と涙、それぞれ異なる思い出が交錯しています。夜明け前…新たな希望へもうすぐ新しい年。それぞれが抱える不安や期待。そして自分自身について考えさせられる時間でもあります。NHK紅白歌合戦では、新旧問わず多様なアーティストたちによるパフォーマンスを見ることができます。この瞬間、それぞれ心中深く渦巻いている感情。不安にも似た期待感。それでも、一緒になって音楽を楽しむことで何か特別なもの、一種の連帯感、生きている実感とも言うべきものがあります。子供の思い出帳:受け継ぐ文化子供時代、大晦日と言えば家族揃ってテレビ前で盛り上がったあの日々。当時のお気に入りだったアーティストたちが今もなお同じステージで輝いている姿には驚きを隠せません。「あ!この曲!」懐かしい旋律。それぞれ小さい頃から愛していた曲たち。その背後には、おばあちゃんやおじいちゃんとの思い出があります。一緒に盛り上げ、一緒に笑顔になる。そんな文化継承こそ、大切なのだと思います。過去から未来へ繋ぐ旋律NHK紅白歌合戦では、新曲披露だけでなく、お馴染みとなった名曲も数多く演奏されます。そしてそれら名曲には、それぞれ背後にある歴史的背景や社会情勢があります。この一年間どんな出来事があったか、その想いや考え方にも触れてみたいところです。またその演奏スタイルによって若者世代への影響力も強めていることは確かです。「今夜、この舞台はいろんなドラマなんだ」と実感する瞬間でもあります。果てしない空:未来への道筋NHK紅白歌合戦という巨大ステージでは、新しい才能・若手アーティスト達にもスポットライトが当てられることでしょう。「彼らこそ次世代」そんな声援。その中には将来有望視されるシンガーソングライター達、そして今後活躍する可能性大のお兄さん、お姉さん達。また、「彼女ならできそう」と思わせてしまう魅力的存在として成長しています。彼らこそ未来への架け橋なのです。時間旅行:メロディーと記憶NHK紅白歌合戦見ながらふと思います。「私自身どんな旅路だったんだろう」と振り返ります。不安定だった青春時代。その道程では様々なお知らせや挫折、大切なた友との別れなど沢山経験しました。でも「音楽」が支えてくれていた。そのメロディー、自分自身への励ましになりましたよね?特別じゃない日常生活でも当たり前となっていた「愛」に触れていたんですね。結論:勝利とは何か?NHK紅白歌合戦について語れば語るほど、その背後には人々の日常生活や歴史、人それぞれ異なる物語があります。しかし、「勝利とは何か?」という問いかけも浮上します。ただ過去を書き換えるためだけなのか、それとも新しい価値観として土壌になる存在なのか…。その辺りについて是非皆さん考えてみてください。今年最後の日、不安より希望高めながら皆さん自身それぞれ素晴らしい一年になりますよう願っています。...

年忘れにっぽんの歌:2015年以降の録画放送の魅力

「年忘れにっぽんの歌」は、日本の音楽文化を彩る重要なイベントであり、毎年大晦日に行われる特別番組です。この番組は日本中の視聴者に親しまれており、懐かしいメロディや感動的なパフォーマンスが繰り広げられることで、毎年多くの人々が集まります。特に2015年以降、この番組は録画放送として放送されるようになりました。これは、多くの視聴者がリアルタイムで楽しむことが難しい現代社会において、録画という形で再び彼らがその瞬間を楽しめるという配慮でもあるでしょう。時空を超えるメロディ:心温まる記憶その瞬間、その時、その場所には、赤いカーネーションの鋭い香りとともに、太鼓の深い音が響き渡っていました。ステージには歴代の名曲たちが並び、それぞれが観客たちの日常と深く結びついていたからです。毎年、多くのアーティストたちによって披露されるこの舞台は、一つ一つの曲を通して私たち日本人の日常生活や文化的なアイデンティティを振り返らせてくれます。夜明け前…過去と現在を繋ぐ架け橋2015年以前、この番組は生放送として多くの期待を背負い続けてきました。国民的な歌手や新進気鋭のアーティストたちによるパフォーマンスは、その場でしか味わえない興奮と共鳴しました。しかし、急速に変わっていく視聴習慣やライフスタイルによって、生放送形式ではなく録画放送へ移行する決断もあったことでしょう。この選択肢によって、全てのお茶漬け好きな方々も、お風呂上りのお酒好きな方々も、それぞれ自分自身のタイミングでこの音楽祭を楽しむことができました。思い出帳:皆んなで楽しむ場所古き良き日本情緒溢れるこの番組には、「昭和」「平成」さらには「令和」と時代ごとの名曲たちが詰まっています。それぞれ一つ一つ、その背後には感情豊かな物語があります。「君といつまでも」のような恋愛ソングから、「花火」のようなお祭りソングまで、多種多様なジャンルがあります。それはまさに世代間連携とも言えるでしょう。また観客席では家族連れや友人同士など、日本各地から集う顔ぶれを見ることもできます。「あ!この曲知っている!」そんな声にも耳を傾けながら。文化的背景:日本独自の祝祭日として日本では、大晦日は特別な意味合いがあります。その瞬間、人々は過去一年間を振り返り、新しい年への希望や夢を見る時間となります。このイベントでは伝統音楽だけでなく、ポップスから演歌まで幅広く扱われ、それぞれに対する敬意も感じ取れることでしょう。昔ながらのお正月飾りや縁起物など、日本古来から続く文化との融合こそ、このプログラム独自と言えるでしょう。哲学的問いかけ:未来へのメッセージ"しかし、本当に大切なのは何だろう?ただ過ぎ去った日々への懐かしさなのか、それともこれから築いてゆく未来への約束なのか?"終わりゆく時…新しい始まりへ「年忘れにっぽんの歌」が録画放送になる中で、新しい始まりもまた見えてきています。例えば、この変化によって今まで以上に全国各地から参加するアーティストたちにもチャンスがあります。そしてより多様性豊かなプログラム展開へと発展していると言えます。さらに国際化した現代社会では、日本国内だけでなく海外でもこのイベントを見る機会が増えているため、日本文化への理解促進にも寄与しています。「あなた自身もどこか遠い土地で聞いたあの日々」を思わせてください。それこそ、この音楽祭ならでは。「何気ない言葉」に込められている思いやメッセージ。その深みこそ、新旧問わず心惹かれるものです。永遠なる旋律:未来へ続いてゆこう"そして未来について考えながら私達それぞれ無限なる旋律を書いてゆこう。" 日本音楽祭公式サイト(参考)伝統芸能について(参考)NHK(参考)ジャパンタイムズ(参考)文化庁公式サイト(参考) ...