2023年 - クーデターで政権を獲得したミャンマーの国軍が、反体制派の村を空爆。多数の死傷者が出た。

‹

11

4月

4月11

リバス戦勝記念日: コスタリカの独立を祝う日

リバス戦勝記念日、またの名をフアン・サンタマリーアの日は、コスタリカにおいて非常に重要な歴史的イベントです。この日は、1847年4月11日に行われたリバスの戦いを記念し、コスタリカがグアテマラの侵攻から国土を守ったことを称えます。コスタリカの独立が確立された後も、この戦いは国家としてのアイデンティティ形成に大きく寄与しました。この戦いでは、若き軍人フアン・サンタマリーアが率いるコスタリカ軍が敵軍に対して勇敢に立ち向かい、多くの犠牲を払いつつも勝利を収めました。その瞬間、多くの民衆は自国への誇りと連帯感で胸が高鳴ったことでしょう。この日が持つ意味は単なる勝利だけでなく、それぞれの心に刻まれる自由への渇望とも結びついています。風よ、彼らを運べ: 勝利の道筋その日、風は緊張した空気を揺らしながらも、大地には豊かな生命力が満ちていました。赤や白で彩られた旗が揺れ、その下で勇敢な兵士たちが集結していました。その中にはまだ子供だった者もいたでしょう。しかし彼らは恐れず、自分たちの未来と土地を守るために立ち上がった。この日の出来事は語り継がれ、多くの場合「サンタマリアの日」として親しまれてきました。毎年、この日になると市民たちはパレードやセレモニーで過去から受け継ぐ歴史と誇りを祝います。温かい太陽の日差しと共に、人々は再びその勇気ある行動について考えさせられる機会となります。夜明け前… 勝利への道程1847年、その夜明け前には不安や緊張感だけではなく、新しい未来への希望も漂っていました。国境近くでは敵軍による脅威が迫っていたものです。多く者達は「私たちは負けない」という思いで心満ちていたことでしょう。そしてこの熱意こそ、小さな国コスタリカへ新たな可能性への扉となりました。果敢にも進撃する兵士たちは互いに手足となり、一つになって大自然との闘志にも挑んだ瞬間こそ、その後数世代へ続く物語として語り継ぐ価値があります。このような出来事から学ぶこと、それこそ自由とは何かという問いかけへ繋げる重要性なのです。子供の思い出帳: 私たち皆のお話「私のおじいちゃんもここで戦った」 Costa Rica では、小さな子供でも祖父母から聞いた物語によって祖国愛や歴史について学ぶ機会があります。「フアン・サンタマリア」と聞けば、「ああ、おじさんみたいなおじちゃん?」と思う子ども達。それほどまでに家族や地域社会との絆というものが根付いている証拠でもあります。"それじゃあ、この日は特別だね!" 次第に彼らも理解し始めます。「特別」と言われる理由。それは単なるお祭りでもない。もっと深遠なる物語—人々がお互いや周囲との関係性、新しい生活様式へ踏み出すためにはどうしたら良かったか。また、その結果として我々今ここまで生き残っていることへの感謝とも言えるでしょう。そして、この文化的伝承こそ新しい世代へ受け継ぐべき大切なお土産なのです。平和への軌跡: 新たな時代へ向けてCosta Rica の人々には長きゃ独自文化があります。それゆえ長期的視点で見れば、有名なが見えてしまう「平和」の象徴として注目され続けているのでしょう。ただ単純に武器装備なし?それとも何とか相手方へ歩み寄ろうとしている?そんな難しい課題すら解決できず頭悩ます時代背景ですが、人々同士手繋ぎ合うことで生まれる豊かな交流にも期待できます。そして一番基盤とも言える尊重—相手との違いや痛み分かろうとの意志。この日の象徴として刻まれる一歩ずつ進む道こそ真実なる道筋なのです…P.S.: さて、我々現代人には如何なる問い掛けとなるのでしょう?人生そのものとは何なのでしょう?ただ生まれて死ぬまでただ流され続ける運命なのか、それとも素晴らしい成長過程と言える喜び溢れる旅路なのか…全て答え求め続けよ!...

大韓民国臨時政府樹立日:韓国独立の象徴

大韓民国臨時政府樹立日、すなわち1919年4月11日は、韓国の歴史における重要な転換点です。この日は、朝鮮半島が日本によって植民地支配を受けていた時代に、韓国の独立を求める人々が集まり、自らの国家を樹立しようとした瞬間です。臨時政府は、中国の上海で設立され、その存在は多くの韓国人にとって希望の象徴となりました。この歴史的な出来事は、日本による厳しい統治から逃れたいという願望から生まれました。当時、朝鮮半島では多くの人々が抑圧されていました。しかし、1919年3月1日の「三・一運動」が起きたことで、多くの市民が独立を求める声を上げ、その波紋は広がり続けました。大韓民国臨時政府は、この運動に続いて設立されたものであり、自由と平等への渇望が結集した形でした。勝利の風:この地の名誉の旅その日、大気には緊張感と期待感が混じり合い、人々は未来への夢を見ることに胸を躍らせました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った中で、新しい国家として誕生することへの喜びや不安、それぞれ異なる想いが交錯していました。そしてその夜空には、一つ一つ輝く星たちが未来へ向かう希望として存在していたことでしょう。夜明け前…1919年4月11日の夜明け前、多く의若者たちがお互いに約束しました。「私たちは決して諦めない。」彼らはみんな、日本帝国主義によって奪われた祖先から受け継ぐ土地への愛情と誇り、そのすべてを胸に刻んでいました。その瞬間、人々には共通する心情—自由になりたいという強烈な思い—があふれていたことでしょう。臨時政府樹立の日、その場には李承晩や金九など歴史的偉人たちも揃っており、それぞれ異なる背景や信念にもかかわらず、一つになった瞬間でした。彼らは自分たちだけではなく次世代へも道を開こうとしていたと言えるでしょう。そんな姿勢こそ、この日に込められた意思だったのでしょう。子供の思い出帳また、この日付近では様々な家族物語も語られていました。「お父さん、お母さん!今日は何の日?」子供達のお祝いムード満載な問いかけ。それに対する親達は、「それは私達みんな自由になるための日なんだよ」と教えます。その言葉には重みがありますね。小さな手で描いた青空や白雲、大きなお山。それこそ彼ら自身でもある独自性だったと言えます。希望とは何か?いつまで私たちは夢見続けるべきなのか?Daihan Minguk Rimji Jeongbu(大韓民国臨時政府)は、多くの場合、「理想的」また「完璧」ではありませんでした。しかしそれでもなお、多様性あふれる意見や視点について真剣に考え話し合う場所でもありました。それ自体が新しい民主主義概念につながったとも言えるでしょう。そしてこの出来事こそ、自由という夢への第一歩だったわけです。"しかし、本当にはどういう意味なのだろう?""勝利とは何か?ただ過去記憶なのでしょうか、それとも土に蒔かれ種になるものなのか?" この問いについて考える時間は無限にも感じます。そしてそれこそ、多く의若者達にも影響与えている問いでもあると思います。またこの記念日はただ単なるイベント以上であり、本当に重要なアイデンティティー形成プロセスでもあります。だからこそ、この「大韓民国臨時政府樹立日」は今後も忘れてはいけないしっかり根づいて行かなればならないものですね。...

メートル法公布記念日:日本の計量制度の歴史と重要性

メートル法公布記念日は、日本においてメートル法が正式に導入された日を指し、これにより国民生活や産業に大きな影響を与えた歴史的な出来事です。1875年、国際メートル条約がフランスで署名され、これを受けて日本もその流れに乗り込みました。1886年、日本政府はメートル法を採用し、それまでの尺貫法から一新された新しい測定基準が確立されたのです。この移行は、商業や教育、工業などさまざまな分野での統一と発展を促進しました。時間が変わる瞬間:計測への新たな扉想像してみてください。江戸時代から続く古い単位である「尺」や「寸」が急速に消え去り、新しい時代の風が吹き抜ける瞬間。その頃、人々はあらゆる物事を手探りで測っていました。しかし、1875年の春、その革新的な変化は遠くフランスから訪れました。金色に輝く太陽が高く昇り、新しい標準という名の光明へ向かって人々は舵を切ったのです。古き良き尺貫法とその歴史昔ながらの尺貫法では、人々は「間(あいだ)」や「ひとばしら」など身近なものからインスピレーションを得て計測していました。この方法には心温まる親しみがあります。それでも、多様性と不一致によって混乱も生じていました。しかし、その情熱的な地域文化と習慣には深い愛着がありました。科学との出会い:正確さへの渇望しかし、日本が世界との接点を持つようになるにつれて、この不均一性への渇望もまた高まりました。特に西洋との交流が盛んになるにつれて、科学的根拠に基づいた正確かつ普遍的な単位体系への期待感が高まりました。それこそがメートル法導入への大きな原動力となったのでした。道標として:産業革命と教育それぞれの日常生活には数多くの微細なお祝いがあります。私たちの日常生活でどれほど多くの計測単位使用していることでしょうか?人々は毎朝、新鮮なパンや水を購入する際、その重さや量について考えます。そして、一歩ずつ成長していく子供たちにもこの新しい秩序感覚は浸透しています。未来へ繋ぐ教育制度学校では子供たちが初めて距離や面積について学ぶ時、その全てにはメートルという魅力的かつ厳格ないろんな数字があります。- それまで曖昧だった物差しよりも、本物のお墨付きです!彼らは「センチ」「ミリ」と呼び合う言葉にも愛着すら感じ始めます。例えば、「君、この箱何センチある?」そんな会話から小さな世界観も広げられるわけです。* 成長する社会: 明治維新以降*- メートル法公布後、日本各地で商売繁盛となります。その背景には安定した取引条件があります。当時、多様性とは逆行したものとして捉え直され、「経済発展」という名目では万人共通すべき基本事項となりました。それこそ、お金だけじゃない!心豊かな暮らし方にも影響しましたよね?競争する世界:国際規格との融合- そして現代へ…私たちは今でも国際的競争社会として、この日にちょっと思い馳せませんか?商品の品質向上、市場競争力増強など全体像を見るためには当然整然とした基準規則系なくして成功なしということですね!お互いデジタル経済とも関わっています。またこの日の意味合いや重要性も増していますよね?! * 織り成す人々 – 経済連携* - - お互い手厚く結束するとこなど日本文化・精神面強化にも直結しますよねー。またアジア圏内でも共有できそう!そうなることで誰も無理なく協働できます。例えばアジア・太平洋地域内では今後とも連携可能になればいいですね!これぞ正義と思う方多そうですね!!そのキッカケ作れるかな!? - - 企業同士等ネットワーク取り組むことで相乗効果期待大だと思います。ただヒトモノカネそして情報流通化大切なんですよねー世紀末到来感じます!!* 世界基準 – 新たなる挑戦* - - 小さなお店でも通販部門開設成功例とかいっぱいあります!顧客ニーズ掴むため適宜商品棚並べたりしますよね~~ほんと驚愕ですよ!!!実需与える存在あり本当興味深かったんですよ~~家電量販店とか行ったことありますか?!立派&面白機器揃ってますよ~中でも最近流行ハンドマッサージ機効能好きなんですが...- 世界同時進行理解試みても困難意識自ず生じ結果出すこと考えてしまいますよぉ~改めて良好環境整備等果敢挑戦必要っぽ!!* 人間関係=コミュニケーションシステム構築** 哲学的問い掛け:► 「しかし、それとは何でしょう?ただ過去達成した快挙なのか、それとも未来継続する価値ある遺産なのだろうか?」 Citations:[1] 日本語 - Wikipedia | メートル (単位)[2] 日本政府 - 学術資料 | 尺貫法廃止日 (参照)...

ガッツポーズの日:勝利を祝う日本の特別な日

ガッツポーズの日は、毎年4月23日に日本で祝われる特別な日です。この日は、勝利の瞬間に見せる喜びの象徴として広く知られる「ガッツポーズ」がテーマとなっています。歴史的には、スポーツ選手たちが試合で勝利した際に自然と出るこの姿勢が、多くの人々に感動を与えてきました。特に、日本では野球やサッカーなどが盛んであり、その中で選手たちが見せるこのポーズは、観客との感情的なつながりを深める重要な要素です。1980年代から1990年代にかけて、日本国内のスポーツイベントやテレビ番組などで頻繁に取り上げられ、この文化は根付いていきました。そして2003年、プロ野球選手・松井秀喜選手がメジャーリーグで見せたガッツポーズが日本中に衝撃を与え、多くのファンによって祝われるようになりました。この日を記念することで、人々はその思い出や感動を再確認し、新しい挑戦への勇気を得ることができるでしょう。喜びの象徴:高鳴る鼓動とともにあの日もそうだった。スタジアム全体が熱気と期待に包まれ、空気には緊張感さえ漂っていた。その瞬間、打球音と共に彼らの運命は決まった。歓声が響き渡り、「それだ!」という声も聞こえる。しかし、その後訪れる静寂……その静けさの中から生まれる一つの行動、それこそがガッツポーズだ。夜明け前…希望と不安交じりこの特別な日は時として不安も伴う。それでも、人々は朝日を見るため立ち上がります。心臓がドキドキしているその時、「これからどうなる?」という問いかけ。不安定な状況下でも、自分自身や仲間との絆を感じながら新しい挑戦へ向かう勇気。それこそが真の「ガッツ」なのだ。子供の思い出帳:無邪気な笑顔と思い出子供たちもまた、この文化を受け継ぐ世代として成長しています。「お父さん、お母さん!見て!」と言わんばかりにはしゃぎながら、自分のお気に入り選手になりきってプレーする様子。それぞれのお子さんたちには、大好きなお菓子やゲームとは別に、この日の意味まで理解してほしいという願いがあります。その無邪気な笑顔を見ることで、大人たちは過去を振り返ります。「あの日、自分もこうだった」と。しかし今、それだけではなく、どんな困難にも立ち向かう姿勢へ導いてあげたいと思っています。伝統的背景:愛され続けている理由日本では昔から「勝負事」に対する意識があります。その影響で、小さい頃からスポーツ活動への参加者は多かったです。また地域ごとの独自競技なども存在し、それぞれのお祭りにも関係しています。そうした背景から生まれた文化だからこそ、人々は容易く共鳴し合います。「勝った」という体験は誰しもの心へ記憶され、その時流した涙や喜び、それぞれ異なる色彩となって人生そのものになります。共鳴する瞬間:一体感と共有された経験'もしあなたならどうします?' 親友同士集まれば、その瞬間について語り合います。そして互いにつながります。その中で思い出すこと——それこそ彼女との約束、「次回、一緒になる」。そして皆同じ夢を見る。「また次回、一緒になれる」と。一緒だった時間すべてひっくるめて語られる物語です。このようなお祭りごとは大切なのです。現代社会への影響:勇敢さや挑戦心との関わり近年、日本社会では若者世代のみならず大人まで様々なストレスを抱えていると言われています。しかしだからこそ、「小さな幸せ」を感じられる場面づくりも重要になっています。このようなイベント参加によって、新しい刺激とも遭遇します。そして更なる高みへ挑む機会ともなるでしょう。職場内でもチームビルディングとして利用され、この日の意味づけにも役立つ可能性があります。「みんな、一緒!」その言葉がお互い励みになります。未来への希望:新たなる章を書くための日として'今日ここまで来れて良かった' そんな風にも感じます。しかしそれだけではないでしょう。この先何十年後、『ガッツポーズの日』という名残。ただ忘却されないこと。それ自体も一つのお祝いとなりますよね?人々がお互い励まし合う場所作り——それはより強固になるため必要不可欠なのです。同じ釜飯食べたり、一緒泣いた仲間とも繋げます!そう考えるだけでもワクワクしてしまいますね!未来とはいつしか私達自身ですが、その基盤作成期とも言えるこの日に注目すれば良いでしょう。そしてさらに先へ進む足掛かりとなりますのでしょうね。」 Cultural Significance: The Intersection of Sports and SocietyThis day resonates deeply within the hearts of many, transcending sports to become a symbol of hope, camaraderie, and resilience. The culture surrounding this event speaks volumes about Japan's collective spirit—where individual success becomes communal joy. Furthermore, it fosters a sense of unity among citizens who may come from diverse backgrounds but share similar dreams and aspirations.The Reflection: What Does Victory Mean?A final thought lingers in the air as we celebrate this day: what does victory truly mean? Is it merely a celebration of past achievements, or is it more profound—a seed sown into the soil of our lives that will one day blossom? Perhaps victory is not just about standing tall with clenched fists; it's also about lifting others up along the way...

フラワーデモの日:女性の権利を求める重要なイベント

フラワーデモの日は、日本国内で行われる重要なイベントの一つであり、特に女性の権利や平和を訴える意味を持っています。毎年この日には多くの人々が集まり、花を手に掲げてデモ行進を行います。この運動は、戦争や暴力からの解放と共に、人間としての尊厳や平和な社会づくりを目指していることから、その意義は非常に深いものです。その歴史的背景には、1980年代後半から始まった反核運動や女性運動が影響しています。特に1990年代には、バブル経済崩壊後も続く社会的不安定さや国際的な紛争が増加する中で、人々はより積極的に自らの声を上げるようになりました。そして、このフラワーデモの日は、ただ単なる抗議活動ではなく、希望と連帯感を象徴する大切な日に成長しました。花束によるメッセージ:愛と希望の表現毎年この日に参加する人々は、自分たちが支持するメッセージを花束で表現します。色鮮やかなカーネーションや薔薇、それぞれが持つ香りや形状には、それぞれ独自の意味があります。「赤いカーネーション」の鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、その場には希望あふれる空気が漂います。その光景は、まるで人々が花畑へ足を踏み入れているかのようです。夜明け前… 変革への歩みこのフラワーデモの日には、多様な世代・性別・背景を持つ人々が集まり、それぞれ自らの経験と思い出を語ります。それらはすべて、「夜明け前」とも呼ぶべき微妙な時間帯、一歩踏み出す勇気となります。過去数十年、日本社会では様々な困難にも直面してきました。しかし、このデモによって生まれる団結感こそ、新しい時代への道しるべとなります。子供たちとともに… 未来への種まき子供たちは未来そのものです。彼らもまた、このデモ行進へ参加し、自分自身のお気に入りの花束やプラカードを持って走り回ります。「私たちは平和だよ!」という彼らの小さな声は、大人たちにも力強い影響力があります。このような活動によって子供たちは「愛」について学び、「共存」について感じます。それこそ、本当になくてはならない種なのです。文化との融合:伝統的価値観との共鳴日本文化には古来より「花」を通じて心情を表現する豊かな伝統があります。桜吹雪舞う春の日々や紅葉した秋景色—それぞれ旬ごとの美しさと儚さがあります。このような自然との調和もまた、人権擁護や環境問題への意識向上へ寄与しています。そのため、フラワーデモの日では日本固有の価値観とも密接につながっていると言えます。風化しない想い:記憶として刻むために"私たちは忘れてはいけない"という想い。それこそ、多くの場合この日訪れる理由でもあります。また、この日の出来事など想起されることで次世代へその思いや教訓も引き継ぐことになります。「昔、大震災前に何かしら教訓あったでしょうか?」そんな疑問すら湧いてしまうほどですね。その中で私たち自身問い直す機会になるかもしれません。哲学的思索: 誰も知らぬ未来へ…それでも種蒔きを忘れずに!"しかし、本当に平和とは何か?それとも反戦運動とは果たして単なる言葉なのだろうか?"今我々が抱えるこの問いかけ。一見無限と思える未来へ向かう不安定さこそ実際、一歩ずつ踏み出せば新しい土壌となります。そして日常生活でも一緒になって支え合えば根付いてゆくでしょう。...

出来事

2021年 - ゴルフの松山英樹が日本人およびアジア人として史上初めてマスターズ・トーナメントで優勝。

2019年 - スーダンでオマル・アル=バシール大統領が同国国防軍により拘束、軟禁され辞任。(2019年スーダンクーデター)

2019年 - 2012年からロンドンの在英エクアドル大使館に籠城していたジュリアン・アサンジが逮捕。

2018年 - 河瀬駅前交番警察官射殺事件が発生。

2012年 - 大韓民国(第六共和国)で、第19代総選挙が行われる。

2012年 - スマトラ島沖地震: インドネシアのスマトラ島沖でMw8.7の地震発生、5人が死亡した。同日にM8.2の余震も発生。

2011年 - 福島県浜通り地震: 福島県浜通りでM7.0の地震が起き、4人死亡。東北地方太平洋沖地震の余震。

2011年 - ミンスク地下鉄でテロリストによる爆破事件発生。市民15人が死亡、外国人を含む204人が負傷。

2001年 - サッカーのオーストラリア対アメリカ領サモアの試合が行われ、31-0でオーストラリアが大勝。国際Aマッチの最大得点差試合。

1999年 - 統一地方選挙。東京都知事に石原慎太郎が初当選。

1996年 - 大韓民国(第六共和国時代)で、第15代総選挙が行なわれる。

1996年 - 池袋駅構内大学生殺人事件おこる。

1996年 - アフリカ非核兵器地帯条約(ペリンダバ条約)調印。

1994年 - ルワンダ虐殺 公立技術学校の虐殺: 国際連合平和維持活動にあたっていたベルギー軍が駐留先の公立技術学校から撤退後、学校がフツ族民兵に襲撃され2000名の避難民の大半が虐殺される。

1990年 - コンスタンディノス・ミツォタキスがギリシャの首相に就任。

1989年 - 川崎市高津区の竹薮の中で現金1億4522万円が入ったバッグが捨てられているのが発見される。

1988年 - JR東日本真岡線が第三セクター鉄道・真岡鐵道に転換。

1988年 - 美空ひばりが東京ドームで5万人を集めた「不死鳥コンサート」を開催。

1988年 - 坂本龍一が映画『ラストエンペラー』の音楽で日本人初のアカデミー賞オリジナル作曲賞を受賞。

誕生日

死亡

2019年 - モンキー・パンチ、漫画家(* 1937年)

2014年 - 佐野実、実業家、支那そばや創業者(* 1951年)

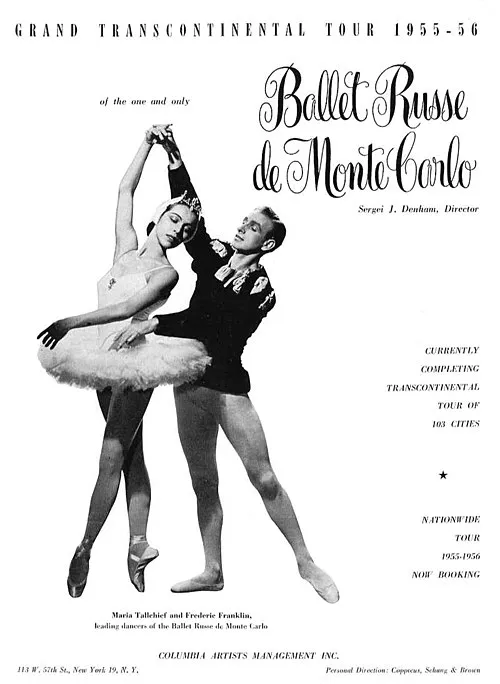

2013年 - マリア・トールチーフ、バレエダンサー(* 1925年)

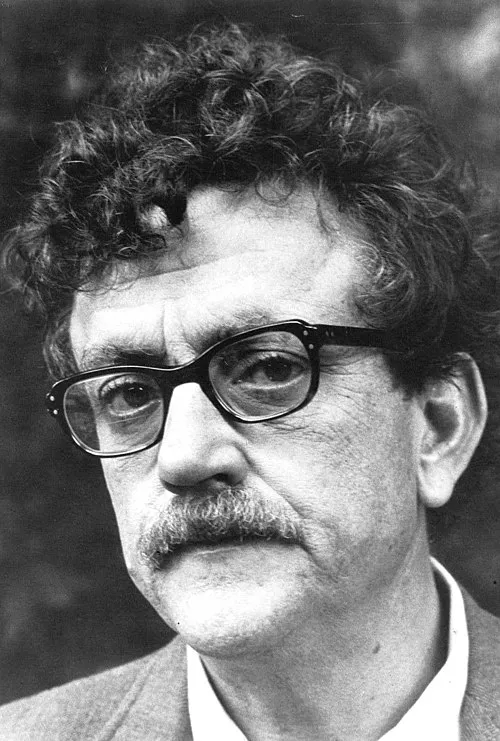

2007年 - カート・ヴォネガット、小説家(* 1922年)

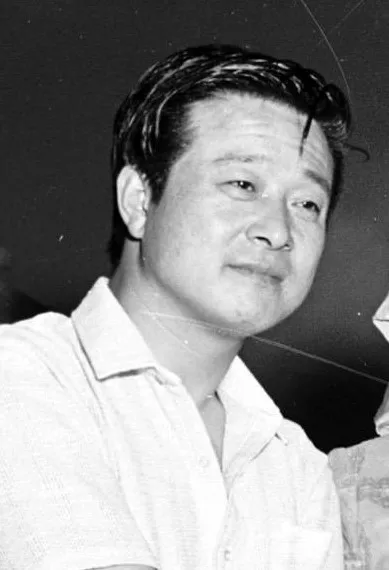

2006年 - 申相玉、映画監督(* 1926年)

2005年 - リュシアン・ローラン、サッカー選手(* 1907年)

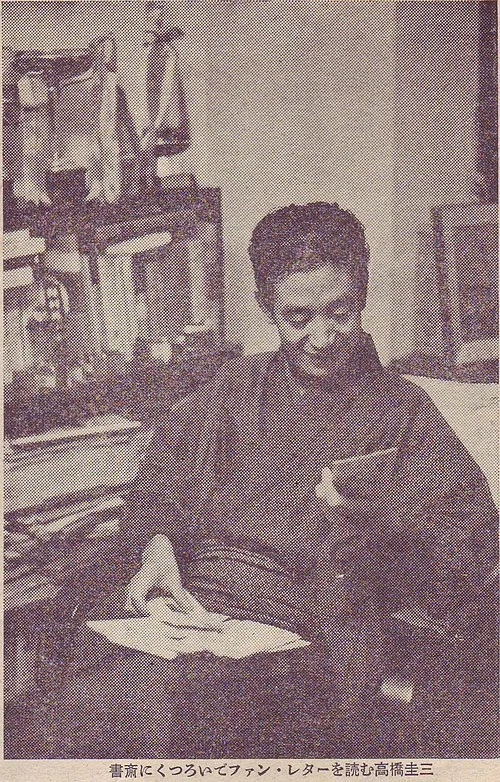

2002年 - 高橋圭三、アナウンサー、司会者(* 1918年)

1995年 - 西岡常一、宮大工(* 1908年)

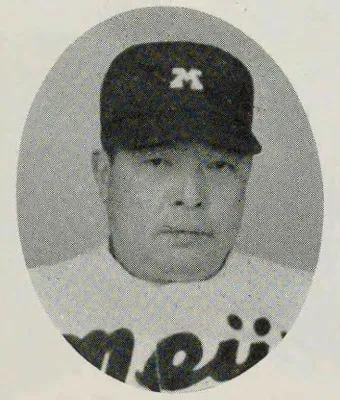

1989年 - 島岡吉郎、野球監督(* 1911年)

1987年 - プリーモ・レーヴィ、小説家、化学者(* 1919年)