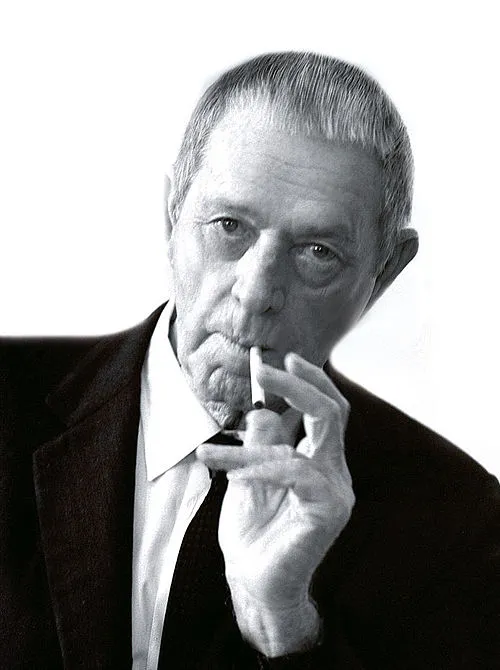

名前: プリーモ・レーヴィ

生年: 1919年

没年: 1987年

職業: 小説家、化学者

年 プリーモ・レーヴィ小説家化学者 年

年のその冬イタリアのトリノで一人の男が静かにこの世を去った彼の名はプリーモ・レーヴィかつては化学者としてまた小説家として名を馳せた彼がこの地球に残した足跡は決して薄れることはなかったしかしその死はただ一つの終わりではなく彼が生きた証や物語の始まりでもあった彼自身もおそらくそう思っていたのではないだろうか年レーヴィはトリノで生まれたしかし彼の少年時代は穏やかなものでなかった第二次世界大戦中にユダヤ人として迫害を受ける中で多くの恐怖と苦悩を経験したそれにもかかわらず皮肉なことにその経験こそが後に文学作品へと昇華される糧となった彼がアウシュビッツという悪夢から帰還するまで人間性への疑問や苦しみを抱え続けることになったその頃から彼の日常には常に暗い影が付きまとっていた戦後レーヴィは化学者として活動しながら小説を書き始めたもしこの世に神がいるならばその神は人間を捨て去り自ら手を引いてしまったとでも言わんばかりに生と死について考え続けたそして年には自身の体験を基にした自伝的作品もしこれは人間であるを書いたこの本にはアウシュビッツという地獄で見聞きしたこと極限状態で暴露された人間性が描かれており多くの読者によって強烈な印象を与えた記者会見で彼はこう認めている私たちは過去から何も学んでいないようですそれこそが私自身この物語を書かなければならなかった理由ですそしてその言葉通り多くの場合歴史から目を背けてしまう現代社会への痛烈な警告とも取れる内容だったそれにも関わらず本書やその他多くの作品によって人はいまだに忘れ難い教訓や真実へ触れることになった文学界では存在主義的とも形容されるレーヴィの作品しかしそれだけでは片付けられない深さがあった多くの場合おそらく我は幸せになるためではなく生存するためだけに生きているという考え方これこそが彼自身どんな環境下でも重視していたテーマだったまた皮肉にも人とのつながりや愛情について描写することで一瞬だけでも希望を与える方法とも言えるそれによって苦悩する人へ共感し新しい道筋へのヒントとなるよう試み続けていたその後高名な化学者として活躍したものの小説を書く手も緩めることなく執筆活動を行い続けたしかし科学と文学という二つ領域で同時期並行して成功した人物などそうはいないだろう記録によれば科学的真理とは別次元に存在する真実それこそまさしく創作活動なのだと考えていただろう年月日それまで多くとの繋がりと共鳴しながら生き抜いてきたレーヴィだったものだから自分自身すべてのお終いとなる日とは想像もし得ぬ形状だったただ冷たい大理石製テーブル上それより遥か昔書き綴った数文章のお供となって静寂と佇んでいる姿今振り返れば皮肉にもその静寂自体も人生そのものと言えるだろう驚愕すべき点とも言えるだろうその死から数十年経ちたいまでもなお大衆文化には影響力ある存在感示す事例はいくらでも見受けられる特に教育界ではもしこれは人間であるなど必読書として扱われ多様性尊重および歴史教育への重要性再認識につながっている一方おそらく無意識下では消費文化全般にも何気ない影響力及ぼしている部分もあれば良いと思わせたりしかし一方通行的な社会現象のみならず本当に心底理解され得ぬまま現在進行系時代背景絡み合う事態とも捉えざる負えない現実このような懐疑心抱えて生徒達指導する立場上要請され得ても仕方ない部分と言えるそして新世代向け講演会等開催される際にはその悲劇的過去掘起こすことで教訓喚起役割果たす等取り組む姿勢伺わせても余計興味深さ増加するよう意義持ち出せたり今日まで残されたプリーモ・レーヴィという人物その思索幅広さ・表現力など両面兼ね備え持ち続け往来努力致した結果奇跡的創造物とも称賛された時期過ごしたその頑固さ含む心意気 何より温故知新精神発揮すべしとのメッセージ流れて当然必要不可欠なるゆえ在ります本当に今後どう進展発展図れるか不透明感漂いつつある近未来要素求め必要です