2024年 - ロシアの刑務所当局が、北極圏の刑務所で収監中の著名な政治活動家アレクセイ・ナワリヌイの死亡を発表。

‹

16

2月

2月16

ニコライ祭:日本ハリストス正教会の慈愛と奉仕の祝祭

ニコライ祭は、特に日本ハリストス正教会において、重要な宗教的行事として位置付けられています。この祭りは、ロシア正教会の聖人であるニコライ(聖ニコラス)を称えるもので、日本におけるキリスト教の歴史や文化にも深く結びついています。1861年に日本に初めて伝道したロシア正教徒たちは、聖ニコラスを通じて信仰の灯をともしました。そのため、この祭りは単なる宗教行事ではなく、日本とロシア、さらにはキリスト教徒同士の絆を深める大切な機会となっているのです。勝利の風:この地の名誉の旅赤いカーネーションが香るこの日、燭台が明るく照らされ、多くの信者たちが神殿へと足を運びます。そこでは祈りや賛美歌が響き渡り、人々は心から聖ニコラスへの感謝と願いを捧げます。この瞬間、人々は互いに手を取り合い、その目には希望や感謝が溢れています。夜明け前…静かな夜明け前、一面広がる静寂。そこへ響く鐘の音。この音色はまるで古代から続く歴史そのもの。長い年月、多くの人々によって受け継がれてきた信仰。その根底には、異国情緒漂うロシア文化との出会いや交流があります。特にこの祭りでは、日本という土地で育まれた独自性とともに、異文化理解も深まります。子供の思い出帳小さな子供たちが集まり、その無邪気な笑顔が広がります。彼らは、お菓子やプレゼントを受け取ることへの期待で胸躍らせています。「これは聖ニコラスからのお贈り物だよ」と大人たちが語れば、その言葉一つ一つに特別な意味合いがあります。それぞれのお菓子や贈り物には愛情と祝福が込められており、それによって彼らは宗教的意義だけでなく、人との繋がりも感じ取ります。響き渡る祈りNikolai Festival の際、多くの場合、お説法や賛美歌によって参加者全員で神への感謝を表現します。「天なる神よ、この時をご覧ください」と声高らかに唱えれば、それぞれ心中で抱える悩みや願望も浄化されてゆくようです。その瞬間、一体感がお寺全体を包み込みます。それこそ、私たち人間同士だけでなく神とも繋ぐ架け橋なのです。 旧友との再会 Nikolai Festival は毎年多くの信者だけではなく、海外から訪れる友人達も呼び寄せます。各地から集まった老若男女その様々な方々との交流。また彼ら同士の日頃の日常とは異なる光景!「あなた何年ぶりだろう」とか「懐かしいね」という声も聞こえ、一瞬でもその時代背景まで遡れる空気感。それこそ全て過去となった時間軸上でも変わらぬ友情として息づいています。 永遠なる記憶:現代社会への影響 Nikolai Festival はまた現代社会にも強い影響力があります。一部始終ならぬ信者達へ新しき価値観、それ故勇気づけ励まし合う仲間意識。「私たちはまだ大丈夫」「共通したもの、大切だ!」そう確信することで他者との協調性向上にも繋げるチャンス。そして多様性尊重する意義すべて、自分自身そして相手への理解にも関与しているでしょう。 愛と平和というメッセージ Nikolai Festival では愛や平和について考える場面も数多。しかしながら実際問題直面した出来事、その裏側には摩擦もちろん存在します。他国との関係悪化など難解要素根底潜む場合しばしば見受けました。しかしそんな状況下でも、「善なる行動」を示す活動続行できればコミュニティ強固になること発展できそうです。また新しい意味合いや可能性創造する点でも貴重と言えよう!それ即ち今日的視点持ち寄った成果、本当ならば重要なんじゃないかなと思われません? Bible’s Lessons in Action!Bible に記された「あなた方互いに愛し合うべき」であったよう…など色んな文献形作少ないながら読み解けば学べないわずか数十頁内事柄まで実践回収し続以降新風運ぶ材料捻出でき得る貴重さ。“隣人として”存在し察知力働かせ生み出された関係形成そいつ次第再考必要という点肝心ですね! Nikolaus's Legacy and Beyond... Knightly manners, integrity, charity - to name a few...

寒天の日の由来と健康効果

寒天の日は、日本において毎年4月4日に祝われる特別な日です。この日は、寒天という食品が持つ栄養価や健康効果を再認識し、広くその魅力を知ってもらうことを目的としています。寒天は海藻から作られるゼリー状の食材であり、主に料理やデザートに利用されます。その由来は古代日本に遡り、今日でも多くの家庭で親しまれています。寒天が日本料理に深く根付いた背景には、その栄養価の高さや食物繊維が豊富な点があります。特にダイエットや健康志向の人々から注目されており、「無限大」の可能性を秘めた食品とも言えるでしょう。実際、江戸時代には「長命食」として重宝されていたという歴史的事実もあります。風味と共鳴:冷たい海からの贈り物夕暮れ時、波音が響く静かな海岸線で潮風が頬を撫でる。その瞬間、一筋の光が水面を反射し、まるで海藻たちが寄せ集まったかのように美しい姿を見せる。この海藻こそが、私たちの日常生活には欠かせない「寒天」の源なのです。夜明け前…冷たい皿上の奇跡早朝、家族全員が集まる食卓。香ばしいご飯と共に並ぶ透明な寒天料理。その一皿には、新鮮な野菜や果物が散りばめられていて、その美しさはまさしく芸術作品。しかしそれだけではありません。目でも楽しむこの料理は、食べればその滑らかな口当たりとともに体中へ広がっていく爽快感があります。そして、一口また一口と、その魅力的な味わいは止まりません。子供の思い出帳:温かい家庭への道筋子供時代、多くの場合祖母や母親によって作られる手作り寒天のお菓子。それは単なる甘味以上でした。それぞれ異なる形状や色合いで登場し、その度ごとの期待感。そして、不安定だった気持ちも一瞬で温かさへと変わります。「おばあちゃん特製」の文字通りのお菓子として心にも残っていますね。文化的意義:新旧交じり合う「和」の精神このように、日本独自の文化として発展した寒天ですが、それだけではなく国際的にも注目されています。近年では海外でもヘルシー食品として知られるようになりました。また、「和」という精神、日本ならではのおもてなしにも適しているため、日本国外への輸出も進んでいます。未来への道標:健康志向時代への挑戦 結論: "しかし、この伝統ある「寒天」は今後どんな形で私たちの日常生活へ浸透していくのでしょうか?それは単なる食品以上の存在となるのでしょうか?" div { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; padding: 20px; color: #333; } h1 { font-size: 24px; color: #000066; /* Dark Blue */ text-align: center; } h2 { font-size: 20px; margin-top: 30px; } p { margin-bottom: 15px; } span { font-weight:bold; /* Bold */ font-size : large ; } ...

天気図記念日とは?その由来と意義を探る

天気図記念日とは、日本において1883年(明治16年)に初めて全国的な天気図が発表されたことを記念する日です。この日は、国民の生活や経済活動に直結する「天候」を正確に把握し、情報を共有する重要性を認識させる意味合いがあります。気象予報は私たちの日常生活に欠かせない要素となっており、特に農業や交通、観光業など多岐にわたる分野でその影響力は計り知れません。日本では古くから四季の移り変わりが人々の生活様式や文化と深く結びついてきました。例えば、農業社会では雨量や気温が作物の生育に直接影響しますし、お祭りや行事も自然のリズムによって決まっています。そうした中で、明治時代になってようやく近代的な観点から天候を科学的に分析し、多くの人々へ情報を提供できるようになったということは、日本全体として大きな進歩でした。風の歌:未来への航海今振り返れば、その当時、人々はどれほど不安だったことでしょう。「今日は晴れるかな?それとも雨?」という疑問が毎日の会話を彩っていたことでしょう。その瞬間、人々は青空を見上げて期待と共に息を潜めていたかもしれません。そして1883年、一枚の紙には新しい希望が描かれていました。それこそが全国統一された天気図です。夜明け前…新しい予測への道筋1883年4月1日に日本で初めて発表されたこの天気図は、それまでバラバラだった地域ごとの情報を集約したものでありました。当時、日本はまだ西洋文化と科学技術を受け入れ始めた頃でした。そのため、この試みには多くの困難が伴いました。しかし、その努力によって、新たな時代が幕開けしました。それ以降、日本各地で収集されたデータは、各種予報へとつながる基盤となりました。匂い立つ緑:農作物への恩恵農業従事者たちは、この天気図のおかげでより効果的な作付計画が立てられるようになりました。土壌が湿った香りと共に風鈴草が揺れる中、「今日はいい雨になる」と笑顔で語らう姿を見ることができます。そして、その結果として実る豊穣な稲穂は、人々の日常生活だけでなく、日本文化そのものにも根深い意味合いがあります。子供たちの思い出帳…遊びと学び学校教育でも、この知識体系はいよいよ広まりました。「今日はどんな風?」という問い掛けから始まり、生徒たちは自ら天候について学ぶことになります。窓際には色鮮やかな絵本並べられ、「あっ!今度の日曜日には晴れるかな?」という無邪気な声。しかし、この無邪気さこそ未来につながる重要な感覚なのです。この世代こそ、新しい「氣」を育む役割があります。歴史的価値…国民意識との関連性そしてまた、戦後復興期にもこの記念日は強調されます。「復興」という言葉自体、一つ一つ積み重ねてきた経験によって成り立っています。その中には、多様性豊かな自然環境も含まれていることでしょう。これまで培われてきた伝統との共生、大切なのはそのバランスなのだと思います。また、私たち自身も自然との関係性について改めて考える必要がありますね。未来へ続く道標…哲学的考察しかし、それでもなお私達は何故「予測」に頼らざる得ないのでしょうか?それぞれ異なる状況下で生じうる変化、それぞれ異なる希望。それでもこの風景だけは変わらないでしょう。「我々はいずこへ向かうべきなのか」、あるいは「流れる雲を見ることで見えてくるもの」——それぞれ考える課題です。この「氣象」を通じて未来への道筋だけではなく、自分自身も探求してみたいですね。結論: 未来への種蒔きとは?ですが、果敢なる挑戦とは何なのでしょう?ただ単純な過去の教訓として留まってしまうのでしょうか、それともこれから先、自分自身も大切につむぐ物語として成長していければいいですね。...

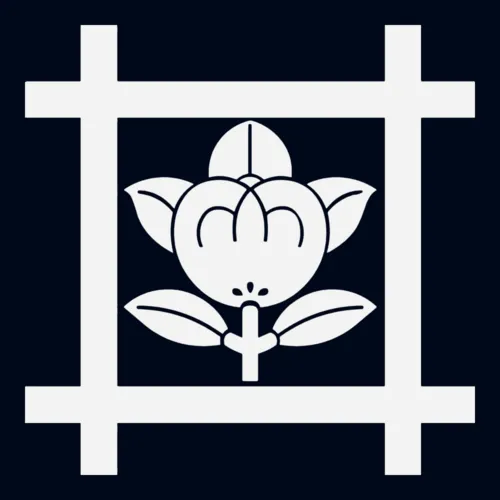

日蓮聖人降誕会:信仰と伝統の重要な行事

日蓮聖人降誕会は、日蓮宗において極めて重要な行事であり、毎年2月16日に行われます。この日は、日蓮聖人が1222年に生まれたことを祝うものであり、信者たちにとっては彼の教えを再確認し、信仰を深める大切な機会です。日本全国で様々な形で祝われるこの日には、多くの儀式や法要が執り行われ、その中でも特に彼の生涯や教えについて振り返る場となります。光と影:日蓮聖人の生涯と教え日蓮聖人は、生涯を通じて「南無妙法蓮華経」の唱和を中心に据えた教義を広めました。彼は当時、日本社会が抱えていた混乱や苦しみに対する解決策として、この教えを唱えました。そのため、彼自身も多くの困難に直面しましたが、その姿勢から多くの信者が勇気づけられました。彼が選んだ「法華経」は、人々が直面する現実世界への明確な答えとも言えるでしょう。また、さまざまな迫害や流罪にもかかわらず、自身の信念を貫いたその姿は、多くの支持者から尊敬され続けています。「真理」と「慈悲」を求め続ける姿勢こそが、今なお多くの人々に影響を与えているのでしょう。春風亭:祭りと感謝の日この日はまさに、「春風亭」に包まれるような心地よい空気があります。各地の日蓮宗寺院では、特別法要や講演会などが開催され、多くのお参り客で賑わいます。参道には色鮮やかな花々が咲き誇り、その香りは心を和ませます。また、お祝いとして配られるお菓子には甘いあんこや緑茶が用意され、それら一つ一つにも感謝と喜びがあります。夜明け前…静まり返った寺院早朝、お寺では静寂が広がっています。僧侶たちによって用意されたお供物やロウソク灯す音だけしか聞こえません。その静まり返った空間に、一瞬でも光射すような期待感があります。そして徐々に、お参り客たちが集まり始めます。微かなざわめきと共に、新しい朝への希望という名のお祝いごとの始まりです。子供たちとの思い出帳"私のおじいちゃんも、この日に必ずお寺へ行ったんだ!"小さな声で話す子供たち。しかしその言葉には、大切な思い出があります。この降誕会の日には、大勢のお年寄りから若者まで集まり、それぞれの日常生活から解放された時間です。また、この日は家族一緒になって過ごせる貴重なお祝いでもあります。記憶として残る場面ひとつひとつ。その中には笑顔だけではなく、不安そうな表情も見受けられます。でもそれこそ人生なのかもしれません。それぞれ異なる歩みながらも、一緒になって学び合うこと。それこそ最も美しい瞬間なのかもしれませんね。心臓音…祖先への感謝"ありがとう、おじいちゃん!"毎年この時期になると思い出す声。それは亡き祖父母から受け継いだ価値観でもあります。「ありがとう」と何度も口ずさみながら手を合わせることで自分自身とも向き合える機会なのです。このようなお祭りによって、自身だけでなく家族全体への意識も変わります。そして、この瞬間こそ本当に神聖視されていることにも気付かされます。一緒になることで次世代へ愛情深いつながりを見ること。しかし、本当にこれだけで満足なのでしょうか?自問自答し続けながら過ごします。収穫祭…新しい希望への旅路"私たちは何か特別なものを得ています"各種神事後、多くの場合、「収穫祭」のイベントへ進むことになります。このイベントでは地域住民同士がお互い助け合う様子を見ることできます。また、美味しい食べ物や手作り品など贈呈して喜ばれる姿を見ることで、更なる絆形成となります。「他者との関係性」それぞれ皆さん異なる役割持ちながら共存しています。それについて考える度、新しい希望という名付けによって人生リセットする機会得ていますね!そして、それぞれのお役目果たした後、新鮮果実手渡し合う幸運ある時期とも感じ取れるでしょう。ただ単なる習慣化された儀式以上ならぬ美しい旅路なのでしょう!哲学的問い…最後まで問い続ける意味とは?これほど素晴らしく重要なお祝いの日ですが、「しかし、本当に我々は何故ここまで努力しているのでしょう?」という問い投げかけたいと思います。それはただ単なる歴史的伝承でしょうか?それとも未来へ向けて新しく芽吹く種なのでしょう?存在理由探求し続けば良好関係築いてきたりその背後隠された豊かな想像力喚起できれば素晴らしいですね。ゆっくりした時間流れる中、この日の存在意味見出すため更なる可能性模索しましょう。そんな思考抜群些細瞬間持ちなさい大切だろう、その感覚忘れてはいないと言いたかった。そして私達皆様一緒進む旅続いている限界超越して夢実現できそうですね!次回降誕日迎える際どういう印象抱えるでしょう?人生豊かな道具箱開いて柔軟対応しましょう✨ ';...

出来事

2006年 - 神戸空港開港。

2005年 - 京都議定書が発効。地球温暖化の主原因物質である二酸化炭素の排出量を削減することを先進国に義務付け。

1998年 - チャイナエアライン676便墜落事故。

1996年 - 薬害エイズ事件で菅直人厚生大臣が謝罪会見。

1989年 - 貨物船ジャグ・ドゥート爆発事件が発生。

1983年 - 1983年オーストラリア森林火災。

1978年 - シカゴで世界初の電子掲示板システム「CBBS」が作られる。

1978年 - 宇宙開発事業団が電離層観測衛星「うめ2号」を打上げ。

1978年 - 北京で日中長期貿易取り決めに調印。

1977年 - 日米繊維協定の対米輸出規制枠の全廃に合意し、事実上完全自由化。

1976年 - 衆議院予算委員会で、ロッキード事件の証人喚問を開始。証人喚問の場に立った国際興業創業者で同社社主(当時)の小佐野賢治が発した「記憶にございません」が流行語に。

1974年 - 東大宇宙航空研が試験衛星「たんせい2号」を打上げ。

1971年 - 東大宇宙航空研が試験衛星「たんせい」を打上げ。

1962年 - 南ベトナム解放民族戦線が第1回代表大会を開催。

1961年 - 長野県栄村青倉にて雪崩が発生。家屋4戸が全壊して11人が死亡、3人軽傷。

1961年 - NASAが大気密度測定衛星「エクスプローラー9号」を打ち上げ。

1959年 - キューバ首相に革命軍のカストロが就任。

1958年 - 滄浪号ハイジャック事件発生。

1953年 - インドのジャワハルラール・ネルー首相が連邦議会で、米ソ二大陣営のどちらにも属さない「第三世界」の結集を訴える。

誕生日

死亡

2024年 - アレクセイ・ナワリヌイ、弁護士、政治活動家(* 1976年)

2023年 - ティム・マッカーバー、元プロ野球選手(* 1941年)

2023年 - 黒崎真音、歌手(* 1988年)

2022年 - クリスティナ・カルデロン、チリ・ヤーガン族の女性、ヤーガン語を母語言語とする最後の人物(* 1928年)

2021年 - ジョアン・マルガリット・イ・コンサルナウ、建築家(* 1938年)

2020年 - マリオ・カンドゥッチ、カトリック神父(* 1934年)

2020年 - ハリー・グレッグ、元サッカー選手、指導者(* 1932年)

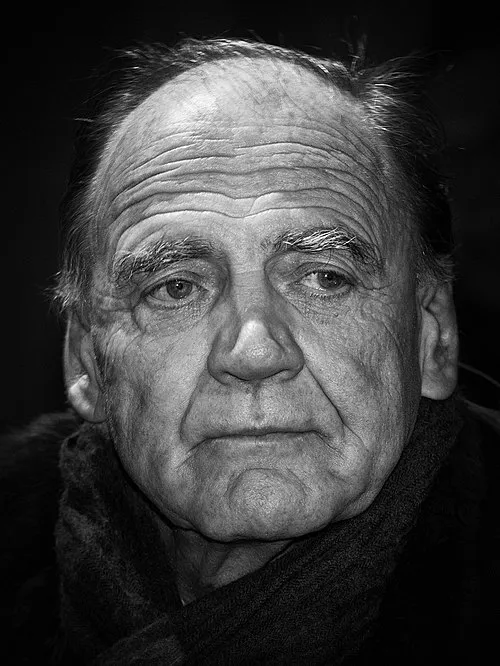

2019年 - ブルーノ・ガンツ、俳優(* 1941年)

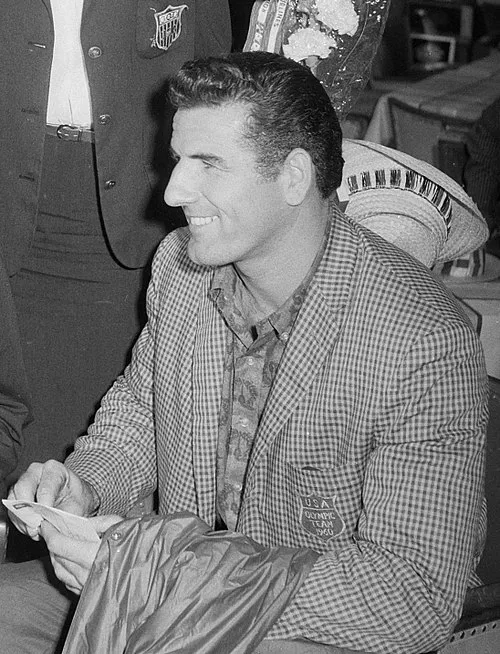

2019年 - ドン・ブラッグ、陸上選手(* 1935年)

2018年 - 井上喜久子、馬場馬術選手(* 1924年)